「CX」「UX」に「UI」、それを取り巻く「人間中心設計」「サービスデザイン」、さらに「デザイン思考」といった用語の数々。正直、いろいろあってわかりづらい。

この記事では、Webサイトやデジタルマーケティングにおいて重要なこれらのキーワードの意味と考え方を整理しつつ、「カスタマーエクスペリエンス」関連のムーブメントとWeb担当者とのかかわりについて解説します。

「CX」「UX」「UI」とその周辺にあるキーワードたち

カスタマーエクスペリエンス(CX)UXに近いが、特にサービスやツールを提供する企業側からみたユーザー(顧客)の体験のこと。

ユーザーエクスペリエンス(UX)サービスやツールを利用する際や、利用の前後などあらゆる相互作用におけるユーザーの体験のこと。

ユーザーインターフェイス(UI)サービスやツールにおいて、PCやスマホといったデバイス機器と情報のやりとりをする接点のこと。画面デザインや操作方法などの仕組みも含む。

「CX」「UX」「UI」といった用語は、Webサイトの設計やマーケティングの話でも目にするようになりました。表面的な意味や定義は知っているものの、正しく理解し、使い分けられる人は、それほど多くはないでしょう。

さらに、近い領域で用いられる用語として、「UCD」(ユーザー中心設計)や「HCD」(人間中心設計)、「サービスデザイン」「デザイン思考」「リーンスタートアップ」などもあります。企業が提供する製品やサービスと顧客との関係を考える際に、重要なキーワードとして用いられるこれらの用語について、Web担当者として正しく理解し、必要に応じて使い分けられるように、その起源や定義について解説します。

- CXの2つの源流「経済学・マーケティング」と「認知科学・ユーザビリティ工学・UX・UCD/HCD」

- 事業開発やサービス開発にインパクトを与える「リーンスタートアップ」「サービスデザイン」

- 経営サイドにも浸透していった「デザイン思考」

カスタマーエクスペリエンス2つの源流

そもそも「カスタマーエクスペリエンス」には、2つの大きな源流があります。

1つ目は「経済学やマーケティング」からのもので、もう1つは「認知科学やユーザビリティ工学」からのものです。特にカスタマーエクスペリエンスは、前者の流れを強く引き継いでいるといえるでしょう。

CXの源流その1「経済学・マーケティング」

1つ目の源流となる「経済学・マーケティング」には、1999年に出版された2冊の書籍の存在と、その前後で起きた「経済学とマーケティングにおける転換」が大きく影響してます。

1冊目は、米国のB・ジョセフ・パイン2世氏とジェームズ・H・ギルモア氏の『[新訳]経験経済』です。両氏は、経済価値における4つの経済様式をまとめたうえで、市場やビジネスが「経験経済」へと急速にシフトしているとしました。

特に、「経験」を第4の経済価値と位置付け、顧客が単なる製品やサービスを超えて経験を購入するようになるとしています。つまり、顧客を魅了するサービスが顧客の記憶に残る経験をともなって提供されることで、製品やサービスの付加価値を高める状態になり、経験や感動自体を対象とする経済活動の発生につながったのです。

| コモディティの経済 | 製品の経済 | サービスの経済 | 経験の経済 | |

|---|---|---|---|---|

| 提供する製品・サービス | コモディティ製品 | パッケージ製品 | コモディティサービス | 消費者サービス |

| 経済的機能 | 抽出 | 生産 | デリバリー | 演出 |

| 提供特質 | 自然 | 有形物 | 無形 | 記憶性 |

| 主要属性 | 代替性 | 規格化 | カスタム化 | パーソナル化 |

| 需要の源泉 | 性質 | 特長 | 便益 | 感動 |

もう1冊は、米国のマーケティング領域の学者であるバーンド・H・シュミット氏の『経験価値マーケティング - 消費者が「何か」を感じるプラスαの魅力』に端を発したものです。

シュミット氏は、製品やサービスにおける価値を、製品やサービスそのものや金銭的な価値ではなく、利用者の経験を通じて得られる感動や喜び、満足感やその効果などによる心理的・感情的な価値であるとしました。そして、その価値のことを「カスタマーエクスペリエンス」と名付けました。カスタマーエクスペリエンスでは、過去に起きた個人の経験による価値だけではなく、顧客が企業やそのブランドとの接点において感じるものなど、顧客の感性に訴える価値として定義されています。

その結果、製品やサービスを一体化した「経験」として提供していくために、顧客のライフサイクルにおけるコンテキストとして消費活動を捉えていくことが前提とされ、企業がさまざまな顧客との接点において、統一的に「カスタマーエクスペリエンス」を提供することに重点が置かれるようになりました。

ちなみに日本では、この考え方の導入に際し、「エクスペリエンス」の部分を「経験価値」とし、「カスタマー」については顧客のみならず、企業内の従業員を指すケースもあったことから、「顧客」や「カスタマー」をあえて付与せずに紹介された経緯がありました。

いずれにしても、「カスタマーエクスペリエンス」(以下CX)という用語が、その射程をマーケティング領域に置き、顧客との接点を管理するWebサイトシステムや営業システムに関わる領域で頻繁に利用されているのは、このような経緯があるからに他なりません。

CXの源流その2「認知科学・ユーザビリティ工学からUX」と底流「UCD/HCD」

では、具体的にどのような手段やプロセスを通じて、CXの活動や製品・サービス開発を行っていけばよいのでしょうか。

この際に参照されるのが、もう1つの源流である「認知科学やユーザビリティ工学」でした。ここでは、1人ひとりのユーザーが達成したいゴールに対し、満足感をもって完遂できるようにすることを、「有用性」や「機能性」、「ユーザビリティ」(使用性、使い勝手)とは異なる価値である「ユーザーエクスペリエンス」(以下UX)にある、とする領域へとつながっていきます。

言葉の由来は、以前、アップルで「UXアーキテクト」といった肩書きを名乗っていた認知心理学者のドナルド・A・ノーマン博士が「ヒューマンインターフェイス」や「ユーザビリティ」といったことよりも広い概念として提唱したものとされています(Web担記事「カスタマーエクスペリエンス(CX)って、何? Web担当者はどうすればいいの?」を参照)。

同博士がソフトウェア分野のユーザビリティ専門家であるヤコブ・ニールセン氏と設立したコンサルティング会社(米ニールセン・ノーマン・グループ社)では、UXのことを次のように定義しています。

エンドユーザーと、企業・サービス・製品とのインタラクションのすべての側面を含む。典型的なUXの第一の要件は、混乱や面倒なしに顧客のニーズを正確に満たすこと。第2の要件は、所有する喜びや使うことの喜びを持つことのできる製品を作り出す、といった「簡潔さと優雅さ」のことだ

この定義の背景には、モノに対する「UI」(ユーザーインターフェイス)の改善や改良といった考え方が色濃く反映されています。すなわち、ユーザーが製品やサービスを使用するときに触れる接点や界面などを通じた個別のモノの改良といった視点です。そこから、「モノ」を所有することや体験することの喜びや感動を記憶にとどめるような経験を、「コト」として捉える観点に発展していったともいえるでしょう。

そして、実際にUXを実践していく際には、ユーザーを調査したり観察したりする手法や現場のニーズやシーズから具体的なアイデアに昇華させるための手法、プロトタイプを作る手法、実際のモノやサービスのインターフェイスをデザインする手法、ユーザーの振る舞いや行動をテストする手法など、数々の手法とそれらを一定のワークフローのなかで実行するための方法論(メソッド)が求められるようになります。

このような手法やメソッドを究める領域としては、「UCD」(User-Centered Design:ユーザー中心設計)や「HCD※」(Human Centered Design:人間中心設計)といった専門分野があります。UCDやHCDでは、さまざまな手法を習得し、それらの手法をつなげたり、従来からの仕事のプロセスに取り入れたりすることがその中心テーマとなっているのです。

たとえば、代表的な手法の1つである「ペルソナ法」をマスターし、CJM(カスタマージャーニーマップ)と合わせて活用したり、その開発プロセスのなかにペルソナを位置付けたり、ペルソナと実データとをつなぎ合わせて運用したり、それらを組織的な活動へと昇華していくことが求められています。

このことは、CXの実現に際しての体制を整えたり、具体的な活動内容を定めたりするような、CXの組織・チーム作りの課題においても当てはまるでしょう。つまり、CXの推進に際して、UCDやHCDの領域で培われた手法を習得し、そして、その手法を使いながら従来からのプロセスや体制を改良していくことになるのです。このことから、CXとは「マーケティングの領域や顧客システムに関わる領域においてUCDやHCDを活用したものである」とも定義できるでしょう。

昨今では、UCDやHCDのことを「プロダクトマネジメント」や「サービスマネジメント」からの発展形に位置付けるような流れも出てきており、CXの分野においてもサービスマネジャーやプロダクトマネジャーが、エクスペリエンスの手法や方法論の知見を得て、従来からのマネジメント様式を顧客志向に改良する際に使われることも多くなっています。

事業開発やサービス開発からの急流「リーンスタートアップ」&「サービスデザイン」

ここまで、CXという用語と現象が発生してきた背景と、現況の諸状況を確認してきました。次に、顧客に向けたWebサービスやWebサイトの担当者や、顧客に対するサービス作りに従事している方々がCXを展開していくうえで、大いに活かすべき流れ、すなわち、企業を取り巻く各所で起きている現象に着目していきます。

現在、このCXやUXを契機とした、顧客やユーザーを起点にサービスや製品を作っていくことや、顧客やユーザーのライフサイクルそのものに寄り添っていくこと、そして、企業の姿勢そのものを顧客起点・ユーザー起点にしていくといった一連の潮流は、大きなうねりとなって各所に流れこんできているのです。そこで、最初にWeb担当者が連携して仕事をする機会の多い、Webアプリケーションなどを武器に新しい事業を起こす現場や、インターネットにつながる機器の活用を契機に新しいサービスを開発する分野に目を向けていきます。

新規事業を起こす現場では、2000年代前後から米国西海岸で始まった「リーンスタートアップ」といった起業のための方法論の用語を頻繁に耳にします。昨今では、この方法論を導入して迅速に事業開発に活かす大企業も増えてきています。

そもそも「リーンスタートアップ」とは、ベンチャー企業が無駄なく起業できるようにするための「方法論」として、自らも起業家であるエリック・リース氏によってまとめられました。リーンスタートアップでは、コストをかけることなく、最小限の製品やサービスを試作品として迅速に作り、顧客の反応を見ながら「構築―計測―学習」のサイクルを繰り返して、起業の成功率を高めていくことを指しています。

リーンスタートアップとは、いわば、迅速に開発サイクルを回す「アジャイル開発」と、顧客を中心に据えたメソッドである「顧客開発」とを組み合わせたものといえるでしょう。

そもそも顧客開発とは次のような4つのステップから構成されています。

- 顧客発見: 製品やサービスを作る前の段階に顧客を訪ねて仮説を検証

- 顧客実証: 顧客の視点で迅速に試作を作って実際の製品やサービスを検証

- 顧客開拓: 顧客にどのようにして知らせてリーチを拡大するかを検証

- 組織構築: 各種の検証を済ませたビジネスモデルを組織展開

これらは、まさにUCDやHCDのことを指しているといえるでしょう。筆者も、この方法論が書籍にまとまる前後の米国西海岸で、起業家たちとUCD/HCDやUXのエキスパートたちとが積極的に交流し、協働を促す場をいくつも目にしてきました。たとえば、2010年から始まった起業家とエクスペリエンスのエキスパートとの交流を目的としたイベント「WARM GUN」(500 Startups社主催)などです。

次に、新しいサービスを作り出す現場では、おもに1980年代に欧州から始まった運動体である「有形な製品と無形のサービスとを一体化」していくための「サービスデザイン」といった考え方を次々に導入し始めています。先のCXの第一の源流も、このサービスデザインの系譜と大きく重なっていて、「サービスデザインの成功の鍵は、CXとサービスとの接点の質に焦点をあてることにある」(Wikipedia: Service design)という定義もあるほどです。

サービスデザインでは、おもにデザイン文化に根ざした組織やチームの運営を基盤に、企業内の部署やステークホルダーたちとの垣根を越えたり、エンドユーザーや外部企業と協同したりしながら、イノベーションや社会変革のための新サービスを興すことを目指します。そして、ここでもその具現化に際して、観察やインタビュー、アイデアやコンセプトの視覚化、スケッチやプロトタイプ作りといったUCDやHCDの手法やメソッドを活用しているのです。

経営サイドからの激流「デザイン思考」

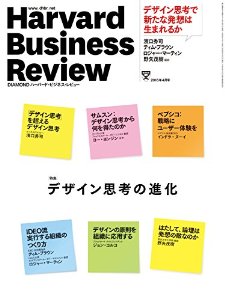

こういった各種の流れのなかでも、企業に一番インパクトのある、いわば激流として「デザイン思考」を挙げることができます。次の画像は、米ハーバード・ビジネス・レビュー誌(以下HBR誌)の2015年9月号の表紙です(この特集記事は、「日本版HBR誌2016年4月号」の特集「デザイン思考の進化」として掲載)。

ここには「デザイン思考の進化: もはや製品のためのものだけではなく、経営者がこのアプローチをデバイス戦略や経営変革のために用いるものになってきている」と記されていて、それを体現した人物こそがアップル社の故スティーブ・ジョブズ氏であることを暗喩しています。いまや「デザイン思考」が、事業戦略や経営革新のアプローチとして受け入れられるものとして印象付けた記念碑的な記事と表紙といえるでしょう(日本版の表紙がアイデア発想法を暗喩するものであることが、日米の現況の違いを如実に表している)。

そもそも「デザイン思考」とは、デザイナーの用いる手法やメソッドなどの思考方法のことで、それをビジネスの領域に応用したのが米国デザイン・コンサルティングファームのIDEO社でした。同社では、1980年に自社の製品開発手法として「デザイン思考」を5つの循環型のステップとしてとりまとめます。

- 理解・共感(Empathy)

- 問題定義(Define)

- アイデア化(Ideate)

- プロトタイプ(Prototype)

- テスト・検証(Test)

近年、この考え方に主眼をおいて企業経営や経営戦略を進めていく経営者が世界中で急増し、ここ数年では日本の企業でも、会社経営や組織運営に積極的に取り入れるところが増えてきました。その先端をいく米国では、イノベーション型の企業への移行(トランスフォーメーション)に活用したり、デザイン人材を経営層に重用して企業経営を行ったりするところも出てきています。

先のHBR誌の特集では、サムスンやIDEOの事例とともに、米ペプシコ社の会長兼CEOと同社CDO(チーフデザインオフィサー)のインタビューが掲載され、同社がデザインを重視し、顧客を中心に据える企業風土作りを行ってきていることが紹介されています。そのペプシコのCEOからアップルのCEOを経て、経営コンサルタントとして活躍しているジョン・スカリー氏の最新書籍『ムーンショット - Moonshot!』の冒頭には、これからの企業経営におけるCXの重要性を強調する言葉として、下記のような記述があります。

もし、あなたが「顧客の経験価値」(Customer Experience)を理解せずに事業をおこなっているとしたら、数年後にはうまくいかなくなっているかも知れない。今、世のなかでは生産者から顧客へと、ビジネスの主導権が急速に移行する大きな「ムーンショット」が起きているからだ。

『ムーンショット!-Moonshot!』(ジョン・スカリー著、パブラボ刊)

「ムーンショット」とは、「月ロケットの打上げ」の意から、その後のすべてをリセットしてしまうほどの大きなイノベーションのこと。実現すれば大きなインパクトが期待できるもので、未来志向の考えにたって現在のあり方を捉え直す「未来からの逆算」としてのアプローチを指すこともある。

そして、このデザイン思考においても、先に見たCXの底流にあるUCDやHCDの手法やメソッドが中核に置かれていることがわかります。

「デザイン思考」の定義のなかには、「デザイン思考とは、人間中心デザインに基づいたイノベーションを起こすための、主として非デザイナーを対象とした発想法である。」(Wikipedia: デザイン思考)といった記述もあるくらいです。つまり、「デザイン思考」とは、「UCDやHCDの手法や方法論を企業経営や経営改革のために用いていることの総称」といっても過言ではありません。

CXは次のステージへ

このように見てくると、CXを取り巻く昨今の環境において、CXを実現するための中核となるUCDやHCDが、さまざまな様式で各所に応用され始めていることがわかります。

いわば、起業や事業開発のために起業家や事業リーダーが活用する「リーンスタートアップ」。

新サービス開発やイノベーションを指向するサービス開発リーダーやサービス担当者が応用する「サービスデザイン」。

そして、企業経営や経営戦略のために経営者や戦略担当者が展開する「デザイン思考」。

さらに、企業とユーザーとの接点のインタラクションに対峙するデザイナーやクリエーターがおもに関与する「UX」に対し、顧客のライフサイクルや生涯価値、顧客からのロイヤルティなどを管理していかねばならないマーケターやWeb担当者の関与することこそが「CX」である、と。

また、その先のターゲットとなる市場領域においても、既存の硬直化した企業組織体では太刀打ちのできない、新しい分野が次々と生まれてきています。

たとえば、「IoT」(Internet of Things)や「インダストリー革命」、「フィンテック」や「アグリテック」、「地域共創」や「ヘルスケア」、「AI/ロボティクス」などの新領域群です。

いずれの市場領域においても、「エクスペリエンス(経験)」からの価値を中核に据え、ユーザーや人間を中心とした手法やメソッドを応用することを前提に、考え方や新たな風土を既存の組織文化に定着・移行させながら、既存の組織間の壁や自社と市場・他社との壁を越えた「共創」を促すことが強く求められています。

たとえば、米国インダストアル・インターネットの牽引役である米GE(ゼネラル・エレクトリック)では、2011年よりエクスペリエンスの組織化に力を入れてきました。同社では、基幹事業をデジタル事業にシフトする際の中核にエクスペリエンスを据え、今から5年前に1名からスタートした同社のエクスペリエンス組織は、現在では100名を超える規模にまで成長しています。そして、その組織のリーダーはCXO(チーフエクスペリエンスオフィサー)に昇格して、同社の組織全体に対してエクスペリエンスの思想や手法を注入することや、ワークフローのなかに顧客・ユーザー起点の行動スタイルを取り入れるための役割を担っているのです(米GEのCXOが講演を行うイベント「UX戦略フォーラム」とGEのUX組織に関する参考記事「米GEのUX組織がパフォーマンスする環境」、「イノベーションへ導くためのUX組織の6つのポイント」)。

このようななかにあって、「Web担当者」という存在そのものが、顧客視点で自社の各組織を横断・調整しなければならない立場にある、ともいえるでしょう。そして、顧客に対峙していくCXを通じて得たUCDやHCDの手法や方法論を使いこなしたうえで、市場に渦巻くエクスペリエンスを重視する潮流を存分に活かしていくべき時機ではないでしょうか。

ここでは、さまざまな言葉の違いや立場の違いを乗り越え、各所のエクスペリエンスに関わるエキスパート達と協業しながら、本質の部分をつなぎあわせていく必要も出てきています。そして、各所からの異論や反応に惑わされることなく、時には用語や言い回しの翻訳や通訳を加えながら、各立場の人に響くメリットや効用を、何よりも顧客やユーザーのエクスペリエンスから具体的に示していくことが重要になるのです。

この分野は、いよいよ市場領域にインパクトをもたらす、次のステージを迎えることになります。