2015年3月29日から4月2日の5日間(うち前半2日は小規模なワークショップ)、eMetrics Summit - Big Data for Marketingがサンフランシスコで開催され、取材のため参加してきました。このなかで興味深い米国のデジタルマーケティング最新事例や手法が紹介されていました。そのなかからマーケターの皆さんに、ぜひ知っておいてもらいたいテーマを3つ厳選してお届けします。

- アナリティクスデータの民主化

- マーケティングテクノロジストのニーズが高まる

- クリック率とオフラインROIの関係の見直し

アナリティクスデータの民主化

まず、1つ目のテーマとして紹介するのは「データの民主化」です。この「データの民主化」では、2つの側面からデータの民主化について紹介します。

個人情報を個人が管理する時代の到来?

IoT(モノのインターネット化)が進むなか、個人の健康に関するデータやDNAに関するデータまでが、マーケティングやセールスに使われる状況になりつつあります。

しかし、一体どのような情報が誰によって、どのように扱われているのかを、ユーザーは知ることができません。

これはDAAのファウンダーの1人でもあるジム・スターン氏が「顧客は自らのデータの所有者だ(Customer own their data)」のセッションで語っていたことです。

米国ではすでに遺伝子情報をマーケティングに活用するスタートアップ企業「Miinome」が存在しており、ユーザーのDNAデータに基づいたレコメンデーションが提供されつつあります。このようにデジタルマーケティングで扱う個人情報には、センシティブなものがどんどん増えてきています。

そこでスターン氏はハーバード大学を中心に進んでいる、個人情報を個人が管理できるVRM(Vender Relationship Management)の取り組みを紹介してくれました。

このVRMとはCRM(Customer Relationship Management)の反対の流れのことです。CRMとは顧客と企業とのやり取りを通じて、顧客の個人情報を蓄積して、顧客とのロイヤルティやLTVを上げるために活用することです。

一方、VRMとは、消費者が自分の個人情報を管理し、自分の個人情報が企業でどのように取得され、活用されているのかを管理し、変更や制限を設けることができるようにすることです。

現在日本でも個人情報の取り扱いについて法整備の議論の真っ最中です。

たとえば、オプトインなのか、オプトアウトなのかといったことが焦点となっていますが、本質はスターン氏が語っていた「個人情報がどう扱われるかは、その個人が管理できる社会でなければならない(Customer MUST own their data)」ではないでしょうか。

個人情報の活用は、比較的緩やかだといわれる米国でも、自分の個人情報を管理できる時代がくるかもしれません。

大量のデータを技術者でなくとも扱えることが「ビッグデータ」の本来あるべき姿?

ビッグデータとは、データベースの管理ツールや従来のデータ処理方法では処理することが難しいような大量なデータ集合のことを指します。そして、その大量のデータを扱うには専門の知識と技術が必要と思われがちです。

しかし、ビッグデータとは、大量のデータを技術者でなくても、簡単に扱えて、知りたい情報が瞬時に得られる、単なる手段でしかないのではないだろうか?

これは世界最大級のテレビショッピングのQVCに属するコリン・シェパード氏「ビッグデータから得られる洞察のストリーム化と民主化(Streamlining and Democratizing Big Data Insights)」のセッションで語ったことです。

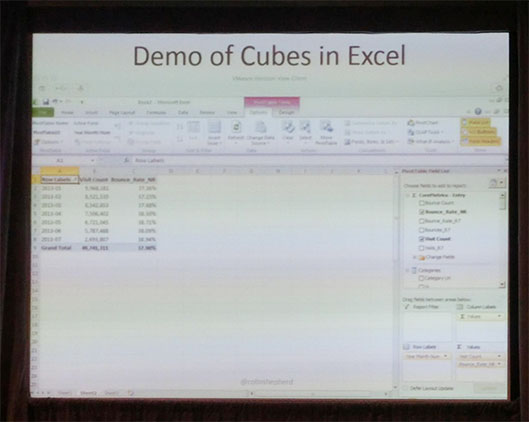

シェパード氏は2013年にQVCにジョインしている一方、個人同士で家具や車などの売買ができるサイト「Oodle.com」のデータサイエンティストです。セッションでシェパード氏は、自身が現場でおこなったOLAP Cube(オーラップキューブ)※を使ったビッグデータの活用事例を紹介してくれました。

※「OLAP Cube」とは、顧客データや販売データなど企業が蓄積しているデータをさまざまな軸(多次元的)で高速で解析して、視覚化するシステムのことです。たとえば、購入履歴や曜日、天候といった情報から相関関係やパターンを見つけ出すことができます。

OLAP Cubeを使って、「IBM CoreMetrics」と「MongoDB」、「Google DFP」など、エクセルのテーブル数200以上、2.5テラバイトのデータを統合し、誰もが簡単にデータを分析できる環境を作り出しました。これにより、社内スタッフは自分の要望にあわせ、エクセルのピボットテーブルを使うように、簡単に知りたい行動情報、広告情報、購買情報を引き出すことができるようになりました。

昨今アドテクノロジーやビッグデータに注目が集まっており、さまざまなデータをつなぎ合わせ、ユーザーの行動をどんどん可視化して、プロモーションに活用しようとしています。

しかし、個人がどのような情報をどう使われているのかを知ることができ、制限をかけることができなければ、いずれデジタルマーケティング全体がユーザーから信頼されなくなってしまうでしょう。

法律がどう変わるかに関わらず、デジタルマーケティングに関わる人は今後、顧客自身が個人情報を制御できるようにしていかなければならないでしょう。

また、今まではビッグデータを専門家がいかに分析するかという話が多かったですが、ビッグデータを誰もが利活用しやすくし、現場がデータを活用できる環境整備に関心が集まっていました。

マーケティングテクノロジストのニーズが高まる

2つ目のテーマとして、マーケティングソリューションへの関心と、そのソリューションを実装するマーケティングテクノロジストに対するニーズの高まりについてです。

日本にも去年から進出している有償タグマネジメントではトップシェアの「Tealium」が、「統合マーケティングが夢物語ではない5つの理由(5Reasons Why Unified Marketing is No Longer a Myth)」というセッションで興味深いデータを紹介しました。

その興味深いデータとは、次の2つです。

- マーケターの61%は、分析結果を行動につなげていない

- マーケターの66%は、マーケティングデータを使いこなせていない

この状況を解決するのが「統合マーケティング」という考え方です。統合マーケティングとは、顧客データとさまざまなデータを(タグマネジメントツールなどのソリューションで)統合することで、顧客のタッチポイントを把握してアクションにつなげることです。

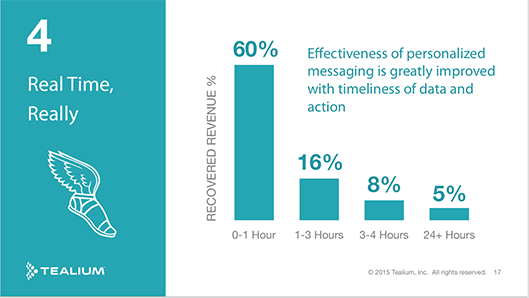

ユーザーはリアルタイムな施策を望んでいて、パーソナライズなメッセージは、何かしらのアクション後、1時間以内がもっとも効果的だというデータがあります。

こういったデータを駆使して、ユーザーを次のアクションにつなげるソリューションへのニーズの高まり受けて、2017年はCMO(Chief Marketing Officer)によるIT投資が、CTO(Chief Technology Officer)による投資を上回ると予想されています。

複数のデータを統合し顧客のニーズを満たすスピードと精度で、マーケティングをしていくためには、点在するマーケティングソリューションの統合が必要不可欠で、それらを司るマーケティングテクノロジストのニーズは、今後さらに高まっていくでしょう。

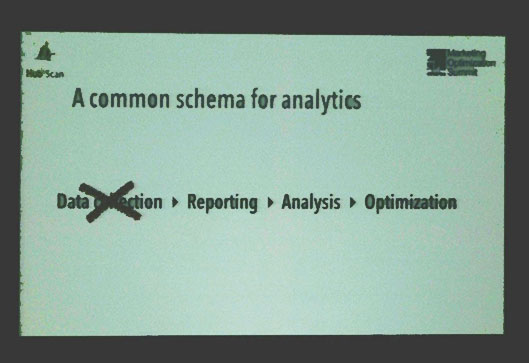

一方で、マーケティングテクノロジーの進化が、マーケターやアナリストを本来の分析や施策から遠ざけているという発表もありました。

「タグ管理――それはもはや簡単なものではない(Tag Management - Not Just for Breakfast Anymore)」というセッションでは、タグマネジメントツールは万能のソリューションではない。気をつけて扱わないといけないという注意が述べられていました。

マーケティングテクノロジーが進化することで、より個人の嗜好に合った広告をリアルタイムに提供することが可能となる一方、アナリストはタグマネジメントツールのデバッグや関係者へのサポート業務が増え、今まで以上に技術的な知識が求められています。結果、ウェブアナリストが本来の役割である分析や改善施策に時間が割けないケースが米国でも増えているようです。

また、マーケティングテクノロジーのニーズが高まると同時に、それを実装する人材の必要性も高まっています。それは日本でも同様で、Adobe AnalyticsやYahoo!タグマネージャー、Googleタグマネージャなどを効果的に運用するためには、アナリストやマーケターもJavaScriptやCookieの取り扱いを理解する必要があります。

このような技術に詳しいアナリストあるいはマーケターの育成や人材の確保が、企業のマーケティング能力の未来を左右する時代になってくるといえるでしょう。

クリック率とオフラインROIの関係の見直し

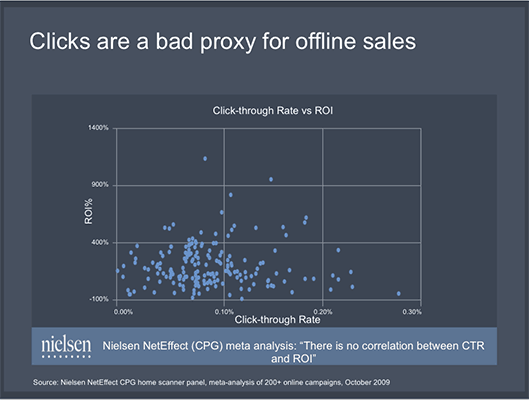

最後のテーマとして紹介するのは、ウェブ解析における「指標」への問題提起です。ここ数年マルチデバイス、オムニチャネルとデジタルマーケティングが多様化していますが、それらの効果を測る指標である「クリック率」と「オフラインROI」の関係の見直しについて紹介します。

オフラインのコンバージョンは、オンラインのクリック率と相関性がないことが多いです。これからオフラインROIを含めたデジタルマーケティングにおける指標の見直しは、1つの潮流になるのではないかと思っています。

とクリック偏重のデジタルマーケティングへの問題提起を行ったのは、「あなたのFacebook広告はどんな感じだい?(How Are Your Ads Faring on Facebook?)」というセッションで登壇したFacebookのフレッド・リーチ氏です。

次に示す図は、クリック率とROIの関係を表した図ですが、両者には相関関係がほとんどありません。

また、オフラインで商品を購入したユーザーの90%以上は、広告をクリックしないで購入しているというデータもあります。そこで、リーチ氏はCookieに頼り過ぎずにオフラインの効果も含めて、クロスデバイスで推定する次の3つの指標で、測定しようと語っていました。

- ユーザーへの到達度(Reach)

- ユーザーへの反響度(Resonance)

- ユーザーの反応度(Reaction)

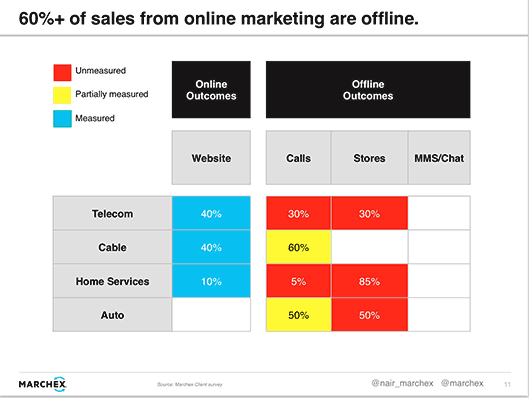

また、「MARCHEX」という、オフラインとオンラインの行動をつなげて、効果を測定するツールを提供している企業のセッションでは、オンラインからオフラインの測定をするためには、電話や店舗などでさまざまなコンバージョンポイントの測定が必要だという話しがありました。

オンラインでのコンバージョンポイントはシンプルで測定しやすいのですが、オフラインでのコンバージョンは、何がきっかけでそのコンバージョンに至ったのかわかりません。そのため、オフラインのコンバージョンでは、電話や店舗内行動など多岐にわたる反応を測定しなければならないのです。

現状、ウェブにおける重要な指標は「CTR(クリック率)」です。たとえば、リスティング広告のクリック単価、A/Bテストの効果の指標など、クリックがあってコンバージョンするという前提で成果を測定してきました。このクリックを指標とする広告効果測定では、オフラインの動きを把握できません。

そもそも、広告とは何か、顧客の反応とは何か、ウェブ解析やオンラインマーケティングに関わる人は指標そのものを見直さなければいけない時期が来ている、と感じたセッションでした。

今回は5日間と比較的長いサミットでした。うち私たちは最初の2日間DAAのDigital Analyticsのトレーニングを受講しました。事業の成果につなげるためのデジタルアナリティクスの考え方には共感を覚える内容でした(ペルソナが日本と全然違ったことはまた別な機会に)。今回のeMetrics summitの規模は、前回他のサミットと合同で開催されたときと比べ、小規模なものでした。しかし、登壇者は各企業の実データを惜しみなく共有していますし、小規模だからこそ、世界中のウェブアナリストやデータサイエンティストと交流を深めることができた、貴重な5日間となり、私としても非常に満足度の高いサミットでした。