あなたは破綻寸前の会社経営を引き受けますか? その会社に入社しようと思いますか? 一見華やかに見えるスタートアップ界隈だが、苦渋を味わう経営者やスタッフも多い。靴などのECを手がけるロコンドもその1社だ。

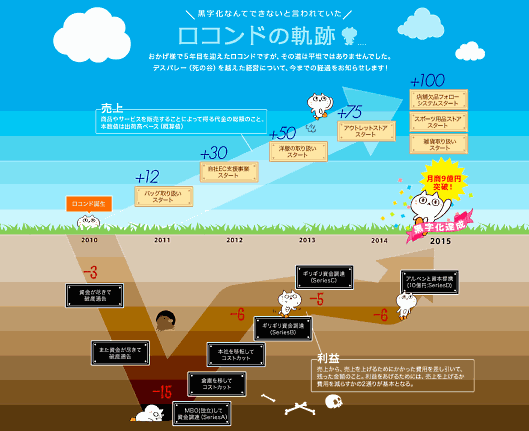

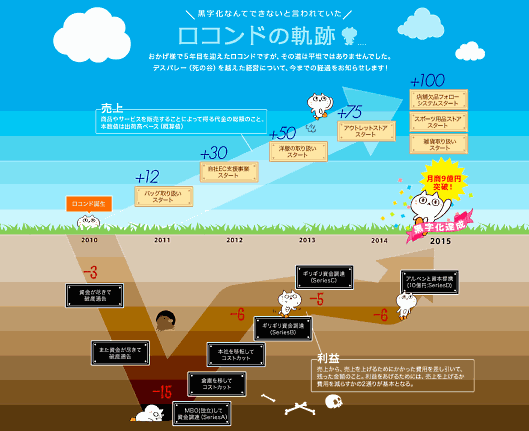

田中裕輔社長が経営に参画した2011年時点でロコンドはすでに破綻寸前。難局を乗り切った後も、銀行口座の現金が枯渇しそうな綱渡りの経営が何年も続いた。最終赤字は5期連続。創業5年を過ぎて初めて単月黒字を成し遂げたのは2015年10月のことだ。崖っぷちからのV字回復を遂げたロコンド・田中社長の諦めない信念の経営に迫ってみる。

破綻寸前からもがき苦しんだ数年の会社経営

ロコンドの設立は2010年10月。当時、ドイツのベンチャーキャピタルRocket Internetから100%出資を受けて設立されたスタートアップだ(当時の社名はジェイド)。

田中社長は設立当時、実はロコンドの経営には正式に参画していなかった。経営コンサルティング会社のマッキンゼーに所属しながら「ロコンドを手伝いつつ並行して新たな職を探していた状況だった」(田中社長)。設立から2011年2月のサービス開始まで、会社の舵取りを行っていたのはRocket Internetから招聘された3人の共同代表者たちだった。

ロコンドのビジネスモデルの基本は、米ザッポスが展開している「送料無料」「返品無料」などを取り入れた「顧客サービス至上主義型のECサイト事業」。このビジネスモデルには初期投資が必要なことを熟知していたRocket Internetは、「50~100億円を突っ込んで、垂直立上げを実現する予定だった」(同)。

風向きが変わったのは2011年3月11日、東日本大震災だ。消費低迷やインフラ混迷に加えて、サービス開始2週間後のテレビCM放映の投資失敗も重なり、当時100%買取だった靴が在庫の山に。震災の影響を重く見たRocket Internet側からは「10億円を投資してから半年も経たないけど……破産処理を進めてほしい」(同)といった趣旨の言葉がロコンド側に伝えられた。

ロコンドがそのような状況下にあったものの、“日本版米ザッポス”として注目が集まる事業に興味を寄せた田中社長は2011年4月、代表取締役兼共同創業者として正式な参画を決める。

設立3か月後あたりからインターン的な立場で関わっていたが、サービスインしてすぐに全てが崩壊し、気付けば会社として破産処理を進めていた状態。悲しいものだなと、傍観者のように見ていた。

マッキンゼー出身の田中社長が参画を決意したことで、Rocket Internetの意向に変化が生じる。それは、4月中旬、Rocket Internetの代表から呼び出しがかかり、震災直後に辞任した1人を除く当時の共同代表者2人とともに上海へ向かった時だった(面談の場所が上海だったのは、原発事故の影響をRocket Internet側が懸念したため)。

お前(田中社長)が正式に経営に参加するなら5億円の追加投資をする。

こんな言葉をRocket Internetのドイツ人代表者から投げられたのだ。「むちゃくちゃな事業を依頼された」(同)ことを田中社長はいまも鮮明に覚えている。それでも「5億円あればもしかしたら浮上できるかもしれない」(同)。会議中、共同代表者2人は意気消沈し、その夜「もう辞めたい」とこぼしていたが、田中社長だけは希望を失わなかった。

私生活では2週間後に第1子が誕生する予定だった。妻からはもちろん、両親からもマッキンゼーに残ることを切望された。しかし、日本に戻った田中社長はロコンドの経営に参画することを決めた。そして身重の妻にこう言った。「自分がマッキンゼーに戻ればロコンドは100%つぶれる。だけど自分が参画すればロコンドがつぶれる確率を80%に下げられる。浮上できる可能性は20%だがロコンドの経営をやらしてほしい」。

田中裕輔社長が関わったロコンドの経営は苦難の連続だった

債権回収に追われ、差し押さえも……まさに崖っぷち

正式に入社した田中社長の社員番号は180番前後。大規模スタートアップとして注目を集めたロコンドはスタート時ですでに100人を超えるスタッフを抱えていた。当時の「3年後に年商1000億円」という無謀な計画に向け、売り上げゼロから集めていたスタッフたちだった。

だが悠長なことを言う状況ではない。Rocket Internetから5億円の追加融資も受けてすぐに組織を縮小。オフィスの移転、倉庫の内製化、コストカットなどあらゆる見直しに着手し、黒字化の道筋をつけることを迫られた。

当時、少なくとも毎月1億円近くの支払いが発生する状況だったという。調達した5億円が尽き果て、いつ倒産してもおかしくない。実際、銀行口座の資金が尽きたこともあった。取引先からは売掛金を回収するための電話が鳴りやまず、中には会社や倉庫へトラックでかけつけて債権回収を迫る人もいた。

差し押さえにも遭い、幾つもの裁判も経験した。「当時はお金を払えない状態だった」(同)。裁判を依頼する資金もなかったため、弁護人を立てず、自ら裁判所に出向いた。

こうした問題への対処に追われる一方、事業の立て直しは待ったなしの状況。「倉庫の近くにはビジネスホテルがなかったので、カップル向けのホテルに泊まったり、倉庫のオフィスで寝泊まりしたり……」(同)。時間も資金もない。こんな状態が半年も続いた。

めどが立ったのは約半年後の2011年9月。当時、南米、ロシア、アラブなどさまざまな国のスタートアップなどに投資をしていたRocket Internetは、原発の影響も含めて、日本を、そしてロコンドを遂に見限ったのだ。「追加投資をしたものの収益体制が良くなっていない。これ以上は出資できない」。こうロコンドに告げた。

Rocket Internetからのさらなる資金調達の道が途絶えたロコンドは、他の投資家を探すことを決める。まず、ほぼすべてのロコンド株式をMBO(経営陣による買収)で引き取った。そして、ベンチャーキャピタル(VC)から資金を集めるために奔走することになる。

そして、初めて日本のVCから資金調達の実施を受けたのは2011年9月。リードキャピタルマネジメント、伊藤忠テクノロジーベンチャーズの2社から7億円を調達した。当面の運営資金は確保したものの、新たな資金調達先、収益面の改善といった直面する課題は手探りの状況が続いていた。

ロコンドのこれまでの軌跡

ECビジネスは積み重ねがアドバンテージとなり、差別化要因になる

2012年はロコンド、田中社長自身にとって節目の1年になる。

田中社長の頭の中には黒字化に向けてのロードマップが描かれ、「損益分岐点は年商100億円」という水準が明確になった。一方、震災以降、3人の共同経営によって進めてきたロコンド事業は、2011年夏には1人が辞任し、その半年後にはもう1人が去った。4番目の共同代表者として参画した田中社長が、最終的に1人で会社のかじ取りを担うことになったのだ。遂に退路は断たれた。

自身を分析すると意固地なのかも知れない。1度、逃げたら逃げ癖がつくと思っていた。昔は逃げ出したたこともあった。逃げると楽。けど、逃げたら起業家として成功することはない。だって。逃げ癖が付いてしまう。

サービススタートから2年目を迎えた2012年。黒字転換のロードマップは見えてきたものの、銀行口座が底を尽きそうな状況は相変わらず続いた。当時の月商は約1億円~2億円。自転車操業を繰り返す日々だった。

資金を調達するためのVC行脚は、シリーズD(2015年に行ったアルペンからの増資)まで継続的に行われた。その間、銀行口座に2000~3000万円しか残っていないという状況は4~5度ほど経験した。支払いができない危機には幾度も直面。そのたびに増資の引受先が決まり、経営危機をしのいだ。

シリーズDまで、ものすごい数のVCや事業会社に断られた。ほとんどのVCには足を運んだし、資金を投じてくれそうな事業会社にもお願いに行った。何度も何度も断られたおかげで、“めげない”ための丹念が身に付いた。

不安定な経営は2015年まで続くが、その間、何度も事業モデルの転換をしようと悩み苦しんだ。

リストラを断行するなど悪者にならざるを得なかった。残った多くのスタッフもいる。会社として生き残るために必死だった。

膨大な初期投資、続く赤字運営……返品コストの大きいビジネスモデルから転換し、「サブスクリプション型コマース」など安定的に収益を確保する方法を考えたこともある。それでも、日本にはなかったビジネスモデルやサービスを浸透させようと奔走した時間や労力、想いをふいにするのか……そんな葛藤が続いたという。

一時、現在のビジネスモデルを捨てる覚悟もしたという

コンサルティング的な戦略や理論では説明できないECビジネスの妙

そんなさなか、サービス開始から1年半が経過した2012年9月、光明が差した。それまで月商1億円~2億円の横ばいで推移していた売り上げが、急に2倍へと拡大し、その後も毎月、右肩上がりで伸び出した。今振り返っても田中社長は「明確な理由はわからない」という。

大きな販促を仕掛けたわけではない。大きな変化があったわけでもない。振り返ると、1年半、厳しい状況のなかで顧客中心にひたすら地道にサイト運営を続けてきたという自負がある。2年目の当時、「その積み重ねがやっと花咲いたのかもしれない」(同)。こう感じたという。

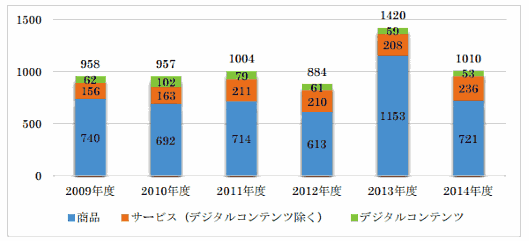

2011年度(2012年2月期)は約15億円の純損失を計上。その後も、3期連続で5億円以上の最終赤字が続いた。こうしたなか2015年10月、待ちに待った日が到来した。年商100億円水準(月商9億円)を超え、単月だが利益面は初めて黒字に転じたのだ。コンサルティング業務から離れて5年近くの月日を要した。EC会社の経営者となり、コンサルタントの理論では説明できないことも経験。田中社長によると、その1つが2012年9月の出来事だったという。

これはコンサルティング的な戦略や理論では説明できないこと。ただECビジネスという仕事は小さな積み重ねが重要。積み重ねただけ大きなアドバンテージとなり、差別化の要素になった。このビジネスモデルは積み上げるのに期間と資金が必要なので、これまで、誰も手を出さなかった。赤字続きだったけど将来は間違いなく大きくなるビジネスモデルだということを当時、再確認できた。

まだ苦しい経営状況が続いていたが、日本版ザッポスの実現に向けた確かな手応えを得ることができた。そして、あることを急に思い出したという。

田中社長がカリフォルニア大学バークレー校経営大学院(MBA)に留学していたときのこと。米ザッポス創業者であるトニー・シェイ氏の講演を聞き、なぜザッポスのビジネスモデルに共鳴したのか。その言葉を思い出し、ぶれずに顧客中心主義を貫く決意を固めた。

成長率や時価総額などの指標だけでなく、靴や洋服が家に届いた時の喜びの追求、顧客満足度への真摯な姿勢が素晴らしい会社だと感じた。僕はコードが書けないのでITの技術面では他の起業家には勝てない。自分にしかできないことは何なのか? その時、考えたのは、浮上するまでの期間や資金、そしてとにかく丹念が必要なこの事業モデルに挑戦し、世の中に広げること。大変なビジネスモデルだけど、完成すればきっと世の中がよくなるはずだ。

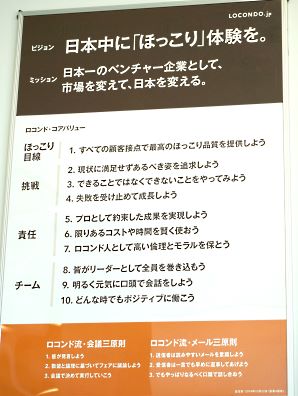

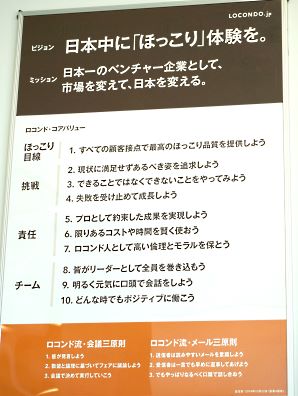

ロコンドのビジョンは「日本中に『ほっこり』体験を。」

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:破綻寸前からロコンドはなぜV字回復できたのか? どん底からはい上がった信念の経営 | 単発記事

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

から高い

から高い まで、3段階で示しています。

まで、3段階で示しています。

ありそうでなかった本物の試着の配達です。将来的には販売員が配送スタッフになってその場でコーディネイト提案もできちゃうかも?