新しい市場として注目されている「越境EC」。世界の企業だけでなく、近年は日本の企業や事業者も新しい販路開拓の魅力的な手段として活用し始めています。ですが、「実際に越境ECをやってみたいけど、どうやって始めていいのかわからない」という人もいるのではないでしょうか。

越境ECの始め方には、主に下記の6つの方法・パターンがあります。

日本国内に独自の越境BtoC-ECサイトを構築する 日本国内にある海外対応BtoC-ECプラットフォーム・モールに出店する 進出先国のCtoC-ECまたはBtoC-ECプラットフォームに出店する 保税区活用型出店(出品)をしてECサイトを出店する 一般貿易型EC販売をする 進出先国で独自のBtoC-ECサイトを構築する 今回は、この6つの始め方や越境ECを成功させるためのポイントなどについて紹介します。

ツクルくん

カラミちゃん

安心してください。これから、越境ECの始め方の説明と、準備・成功させる上で押さえておきたいポイントを紹介します。

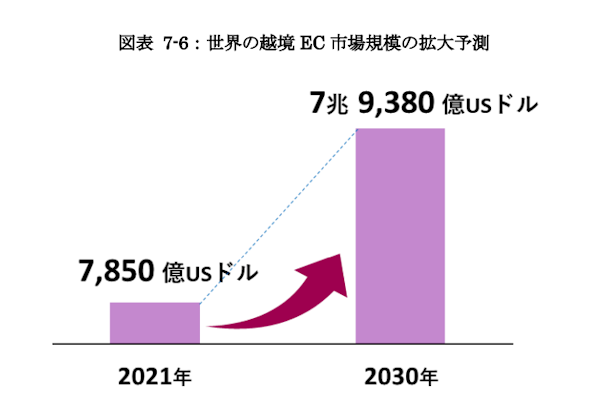

知っておきたい越境ECの市場規模や成長性 経済産業省が発表した「令和5年度電子商取引に関する市場調査 報告書 」によると、2021年時点で、世界の越境EC市場は7850億米ドル程度とされており、それが2030年には7兆9380億米ドルと約10倍にまで拡大すると見込まれています。

「令和5年度電子商取引に関する市場調査 報告書」より引用 実際、同資料の「日本から海外への越境EC販売」の実績を見てみると、令和5年は日本から米国向けが前年比13.3%増の1兆4798億円、中国向けが前年比7.7%増の2兆4301億円という結果となっています。

このようにデータを見る限り、今後も越境EC市場は着実に成長していくと考えられています。

越境ECにおすすめの重点市場 越境ECを始めるなら、より成長が見込まれる市場へ参入したいところ です。どの市場を狙うべきか、引き続き「令和5年度電子商取引に関する市場調査」の「世界のインターネット購買者人口」のデータを見ると、効果的な市場の選択が見えてきます。

まず注目すべきは中国市場です。2023年のオンラインショッピングの人口は日本が8237万人なのに対し、中国は8億8765万人と日本の約11倍という圧倒的な規模を誇ります。

中国のほうが人口が多いだけでなく、中国市場の購買力とデジタル決済の浸透率は越境ECに参入する日本の事業者とって、魅力的な市場 といえるでしょう。

次に注目したいのが東南アジア市場です。Googleら3社が発表した「e-Conomy SEA 2024 」によると、東南アジア6か国のEC市場は2024年に前年比15%成長という高い伸び率を記録しています。特にインドネシアは、先ほどの「世界のインターネット購買者人口」でも世界第5位と、6位の日本を上回る利用者数となっており、今後の成長が期待できる重点市場といえます 。

難易度別! 越境ECを始める6つの方法 さて、そんなチャンスと可能性を秘めた越境ECですが、実際に越境ECを行うためには、どのような方法があるのでしょうか。

具体的に、越境ECを始めるには下記の6つのパターンがありますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

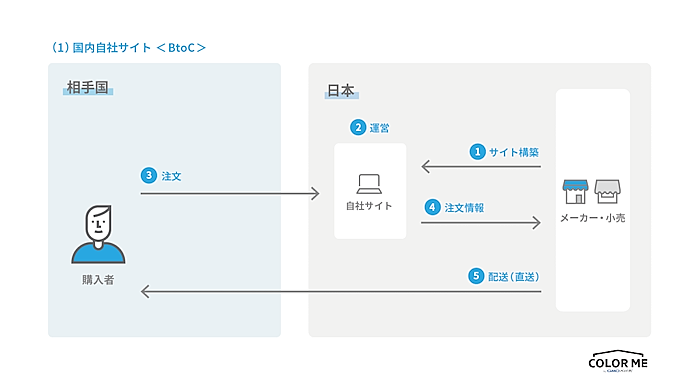

日本国内に独自の越境BtoC-ECサイトを構築する 日本国内にある海外対応BtoC-ECプラットフォーム・モールに出店する 進出先国のCtoC-ECまたはBtoC-ECプラットフォームに出店する 保税区活用型出店(出品)をしてECサイトを出店する 一般貿易型EC販売をする 進出先国で独自のBtoC-ECサイトを構築する 【難易度★】日本国内に独自の越境BtoC-ECサイトを構築する 日本国内に越境ECの自社サイトを構える事業モデルです。もともと日本語で提供している自社ECサイトを、外国からのアクセスでも不自由なく閲覧できるように多言語化することで、越境ECに対応するケースです。

もしすでに自社ECサイトがある場合、新規で越境EC用のサイトを構築する必要はないので、手軽に始められるのが魅力 です。

たとえば、「カラーミーショップ」で構築した自社ECの場合、アプリストアで「ZenLink for カラーミーショップ」や「Buyee Connect」といった越境EC機能をオプションで追加すれば、海外販売が可能になります。

このような越境ECサービスを導入すると、海外ユーザーが決済できるようになるほか、海外への配送や顧客対応も代行してもらえます。

国内の自社ECサイトで海外から注文を受けた場合でも、社内における販売後のフローは通常の国内販売とあまり変わらない場合も多いので、運営面でも社内負担を抑えつつ越境ECが始められる でしょう。

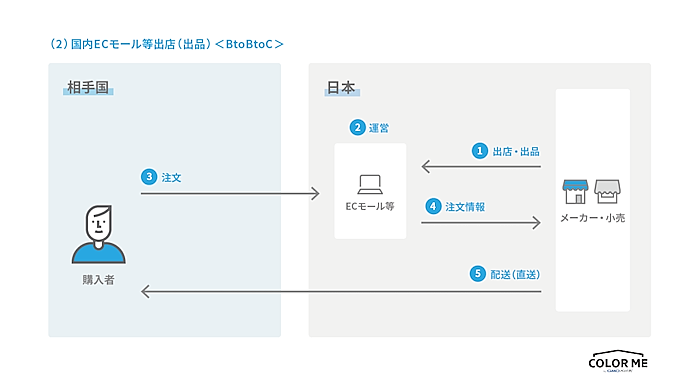

【難易度★】日本国内にある海外対応BtoC-ECプラットフォーム・モールに出店する 日本国内で越境ECに対応したモールなど(「Amazon」 ・「Qoo10」 など)へ出店する事業モデルです。6つの方法のなかでも難易度が低く、初心者におすすめの方法です。

もともと国内ユーザーを対象としてショップを出店していた延長線として、海外の消費者に向けて販売ページを用意するケースとなります。

具体的には、モール内で海外販売機能を申請すれば、日本語版ページから機械翻訳で「外国語版の商品掲載ページ」を自動生成する機能が利用できたり、出店モールの海外サイトに出店されたりするなど、手軽にショップを越境EC対応できることがメリット になります。

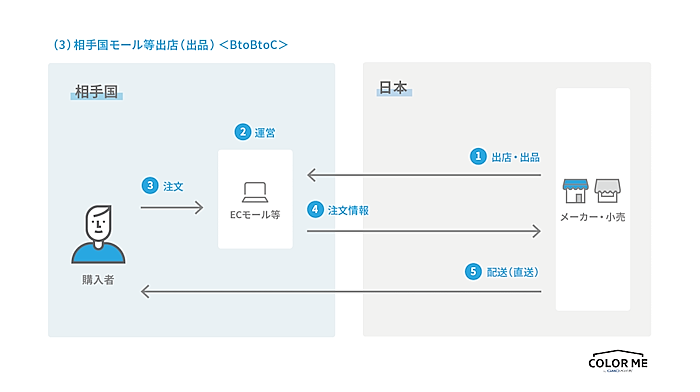

【難易度★★】進出先国のCtoC-ECまたはBtoC-ECプラットフォームに出店する 進出したい海外のECモールやECサイトサービスで出店(出品)する事業モデルです。出店(出品)に際しては、現地のECモール、ECサイト運営事業との交渉が発生したり、現地での法的な手続きも必要となったりするため、ハードルが高いところも特長 です。

ノウハウがない場合は、専用の代行会社によるサポートを得るケースが多いです。

中国でいうとCtoC-EC(「淘宝網(taobao)」 など)やBtoC-ECプラットフォーム(「天猫(Tmall)」 など)に出店するのがオーソドックスな方法になります。

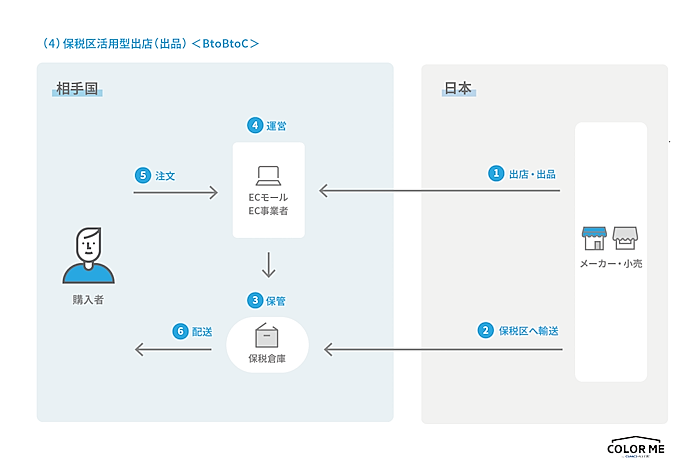

【難易度★★★】保税区活用型出店(出品) をしてECサイトを出店する 保税区に指定された地域の倉庫にあらかじめ販売したい商品を輸送しておき、受注後に保税倉庫から配送する越境ECの事業モデルです。

特に中国向け越境ECでよく活用されています。通常の越境ECと違い販売国からの発送ではなく、購入者のいる進出先の国からの発送であるため、消費者が負担する輸送費が少なくて済む、直送と比較し国内郵便のため配送期間が短くて済む、といったメリットがあるのが特長で す。

保税区とは:関税が課されたのちに許可を受け通関を完了するまで、関税の徴収を留保された商品などが、一時的に保管するための倉庫がある地域のこと。この保税ができる地域は事前に決められており、主に港湾・空港の近くに設けられます。

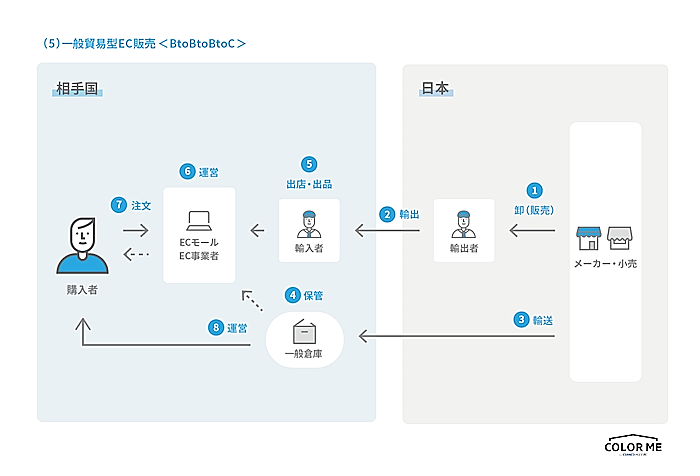

【難易度★★★】一般貿易型EC販売 一般的な貿易と同様に、国内の輸出者と相手国の側輸入者との間で貿易手続きを行い、相手国側のECモールやECサイトで商品を販売する事業モデル。

一般的なBtoB型貿易において販売チャネルとしてECを活用するスタイルです。

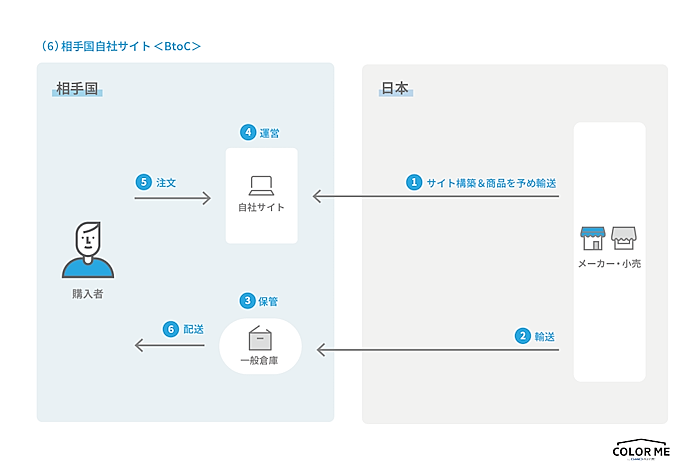

【難易度★★★】進出先国で独自のBtoC-ECサイトを構築する 相手国側で自社サイトを構築する事業モデルです。

既に相手国において自社商品が浸透し、かつECサイトの運営を自社でコントロールできる体制を整えていれば取り組みやすいでしょう。ですが、基本的にはノウハウや大きなリソースを割くため、資本やリソースが豊富にある国際的に有名な日本企業などが行うケースが多いです。

また、進出した海外でのサイト構築なので、すべて現地に合わせる必要があり、そこでの集客もしなくてはなりませんし、その国でのルールや手続きを踏まなければならないため、難易度はかなり高め になります。

初めての人は難易度の低い方法がおすすめ 越境ECの方法は6パターンありますが、初めての人は難易度の低い下記の2つがおすすめです。

日本国内に独自の越境BtoC-ECサイトを構築する 日本国内にある海外対応BtoC-ECプラットフォーム・モールに出店する 他の方法の場合、越境ECを行うにあたり多くの知識・ノウハウを必要としリスクもあるため、初心者の人はまず国内でショップを開設し、海外販売に慣れていくのがベターです。

越境ECに必要な準備(商材選びや関税・海外発送について)を知ろう 越境ECで成功するには、事前の準備や下調べが重要です。まずは、越境ECにおすすめの商品を見ていきましょう。

越境ECにおすすめの商品 越境ECで売り上げを伸ばすためには、海外で人気の売れやすい日本の商品を販売するのが1つの方法です。ではどんな商品が越境ECで人気なのでしょうか。

越境ECサービス「Buyee(バイイー)」を運営するBEENOSが発表した「BEENOS 越境EC×ランキング発表会2024 」によると、2024年に越境ECで最も購入件数の多かった商品は「トレーディングカード」で、北米・ヨーロッパ、東南アジア地域などで1位となっています。

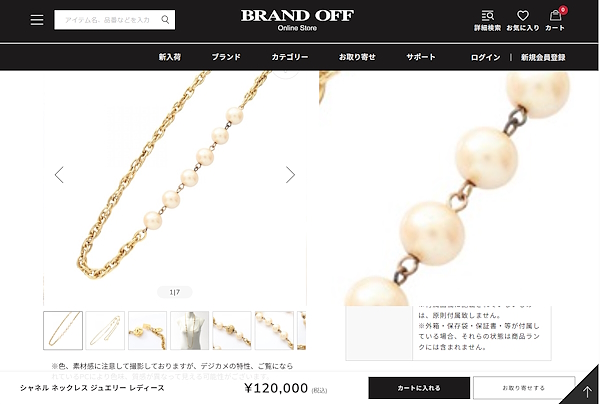

次いで2位はプラモデルや模型といった「おもちゃ・ホビー・グッズ」、3位はファッションという結果でした。1位~3位は、自国では特に買えない、日本の文化やカルチャーを象徴した商品が人気のようです。

また、「令和4年度 電子商取引に関する市場調査 」によると、オンラインショッピングの利用者が圧倒的に多い中国における「日本で購入したい商品」の調査結果は「1位美容コスメ、2位アパレル・衣料、3位食料品・アルコール」でした。

このように、一定の人気がある商品ジャンルを販売すれば、越境ECでも購入されやすい といえます。

関税や海外発送・海外のルールも把握しよう 越境ECを行う上で必ずと言っていいほど把握しておかなくてはいけないのが、関税や海外配送、販売国でのルールです。

販売しようと決めた商材や国内の自社ECで扱っている商品が、そもそもその国で販売可能なのか、海外発送可能なのかどうかを知る必要があります。

各国の輸出入に関してのルールなどは「日本貿易振興機構(JETRO)」のページで確認できますので、ぜひチェックしてみてください。

日本貿易振興機構(JETRO)のページはこちら

また、海外発送可能かに関しては、越境ECでよく利用される日本郵便のEMSのページを確認してみてくださいね。

日本郵便EMSのページはこちら

さらに、海外発送にするうえで関税についても把握しておく必要があります。個人輸入者の関心が高いとされている代表的な品目の関税率が、税関のサイトに載っているのでチェックしてみてください。

主な商品の関税率の目安のページはこちら

これからの越境ECはSNSとAI活用がトレンド 越境ECにおいて、SNSを通じて商品を発見・購入する「ソーシャルコマース」が急速に拡大しています。

これまでのネット検索や広告に代わり、SNS上での体験共有やレビューを重視して購買する流れが、特にZ世代やミレニアル世代を中心に加速 しています。

この傾向は中国で顕著で、「令和4年度 電子商取引に関する市場調査」によると、中国の越境EC利用者が商品を発見する方法として「SNSやSNS広告」が65.0%と最多で、「家族・友人のすすめ」55.0%、「検索」53.0%を上回りました。

中国では偽レビューや過剰広告が多いため、「誰が」「どのように」紹介するかが重視され、SNSでのリアルな声が購買に直結する とされています。

爆発的な拡散力があることも踏まえると、SNSは越境ECの販促において必須のチャネル といえるでしょう。

SNSにおけるビデオコマースも注目されている ソーシャルコマースの流行と共に、SNS上で動画を活用した「ビデオコマース」も急速に注目を集めています。

先ほどの「e-Conomy SEAレポート2024」によると、特に東南アジアでは、ビデオコマースがEC流通総額の20% を占めており、これは2022年の約4倍の数値 です。

ビデオコマースは商品の使い方やリアルな雰囲気が伝わり、体験や共感を得やすいため、購入を後押しするとされています。

またライブコマース(ライブ配信)では質問にリアルタイムで回答がもらえるなど、商品への安心感や納得感につながりやすいのです。

日本でも2025年6月にTikTokを活用した「TikTok Shop」がリリースされています。

越境ECにおいても、従来の検索型や広告型の販促に加え、SNS動画を活用したビデオコマース(ライブコマース)が今後の成長を支える要となるでしょう。

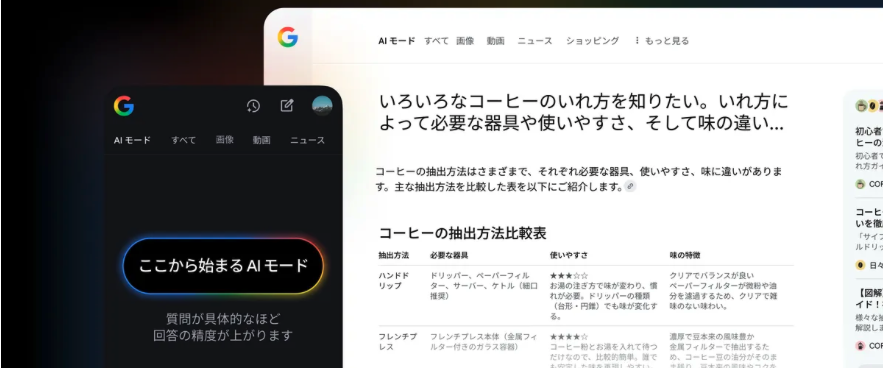

AIを活用すれば越境EC運営はスムーズになる 越境ECでは、言語や文化、消費行動の違いなどに対応しなければならないため、国内EC以上に準備や運営の難易度が上がります。そこで力を発揮するのがAIの活用です。

2022年に「ChatGPT」がリリースされて以来、日常や業務に使えるさまざまなAIが登場しています。たとえば、顧客データをもとに購買傾向や関心を分析するAIを使えば、現地のトレンドに合った商品展開やキャンペーン設計ができるようになります。

また、リサーチ特化型AIであれば、事前の市場調査も手軽に行えます。進出先国の法規制や通関ルール、商習慣などを効率よく調査でき、現地での戦略も立てやすくなるでしょう。

さらに、多言語対応の翻訳AIや、顧客対応を支援するチャットボット型AIなども越境EC運営をサポートします。

このように、さまざまなAIをうまく組み合わせることで、少人数の体制でも効率的な越境EC運営が実現できる でしょう。

越境ECで成功するための確認ポイントと改善のヒント 準備をしっかりし、いざ始めるとしても越境ECはさまざまな課題を持っています。

そこで、ここでは始める前に確認しておきたいポイントや改善のためのヒントをカテゴリー別に紹介していきますので、1つずつチェックしていきましょう。

①ビジネスモデル・戦略に関する確認ポイント・改善のヒント 価格戦略 ・進出国のニーズや市場に応じた価格で挑戦するのか 為替変動のリスク ・為替変動により売り上げが左右することを把握しているか プロダクト戦略 ・マーケットイン型(顧客や市場のニーズや意見をベースに商品開発を行うスタイル)にするのか、プロダクトアウト型(企業の理念や計画を優先して商品開発を行うスタイル)なのか チャネル戦略 ・販売モデルは選択できているか マーケティング戦略 ・海外EC事情やマーケット基礎を把握、キャッチアップできているか 体制 ・越境ECを行う上で社内体制は整備されているか 収支 ・採算性・全般的なコスト管理はできているか

②法律や制度、習慣・言語・文化に関する確認ポイント・改善のヒント 認証取得 ・進出国における商品認証などの取得が必要か、または取得しているか 法律や制度 ・越境ECを行う前に、事前の法制度対応はできているか 言語対応 ・進出国のネイティブから見て不自然のない翻訳ができているか 商習慣・文化などの相違 ・進出国ごとの商習慣や文化・慣習の相違を把握し、対応できているか

③物流・お客さま対応に関する確認ポイント・改善のヒント 事業モデル選択 ・物流視点での事業モデルの選択ができているか(相手国での在庫なのか、直送モデルなのか) 品質管理 ・商品の品質維持や破損対策はできているか 輸送コスト ・輸送にかかるコストを把握し、いかに最適化するか 所要日数 ・顧客に届くまでのリードタイムを短縮化できるか 返品時の対応 ・キャンセルポリシー、返送業務の対策はできているか 顧客被害時の対策 ・購入者に被害・トラブルがあった場合の対応策やマニュアルができているか

④税関に関する確認ポイント・改善のヒント 禁止物品 ・国に応じて輸入禁止品の把握ができているか 税関対応の不均一性 ・通関での対応のバラツキを把握し、対応できるか 不正対策 ・仕入れ先からのアンダーバリュー(輸入金額への過少申告)につながりかねない要請の回避

⑤決済に関する確認ポイント・改善のヒント 決済手段 ・多彩な決済手段の提供(例:中国の場合「支付宝(Alipay)」や「銀聯カード」など、中国人に広く使用されている決済手段を用意しているか) 決済のセキュリティ ・クレジットカード不正利用への対策は万全か 為替 ・日本円通貨の変換サービスの提供はできているか

越境ECサービスを利用すれば、自社で対応しなくて良い項目もあります。そのため越境ECを行うにあたり上記のすべての項目をチェックする必要はありませんが、該当しそうな点についてはチェックしておきましょう。

国内向け自社サイトで越境ECに成功した事例 福井県の老舗箸メーカー・兵左衛門は、「カラーミーショップ」で自社ECサイトを立ち上げ、運営しています。

箸という日本独自の商品は海外でも人気が高く、外国語での問い合わせも多く寄せられていました。そこで同社は、越境ECの機能を自社ECに導入。

以前は、海外特有の決済方法に対応できず、やむを得ず注文を断ることもありましたが、越境EC機能を追加することで、スムーズに海外からの受注が可能になりました。

このように、「カラーミーショップ」などの自社ECは機能をカスタマイズできるので、新たに海外向けのECサイトを構築しなくても、既存の自社ECサイトを使いながら越境ECを始めることができます。

まとめ:越境ECを始めるならまずはこの2つの方法がおすすめ いかがでしたでしょうか。今回は、越境ECの始め方、市場規模や準備すること、そして成功させる上で押さえておきたいポイントなどを紹介しました。

越境ECの始め方としては、下記の2つがおすすめです。

日本国内に独自の越境BtoC-ECサイトを構築する 日本国内にある海外対応BtoC-ECプラットフォーム・モールに出店する 海外向けに販売することは多くの知識・ノウハウを必要とし、リスクもあります。そのため国内の自社サイトで越境ECサービスを利用したり、すでに越境ECに対応したECモールなどに出店したりするほうが、自社の負担は抑えられ、手軽に始められる でしょう。

また、今回は越境ECを始めるうえで、事前に準備することや気を付けるポイントや課題に関しても紹介しましたので、ぜひ参考にして役立ててくださいね。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」 で公開されている記事のフィードに含まれているものです。越境ECを始めるために準備すべきことや気を付けることは? 成功につながるポイントも解説します! | 今日から試せるネットショップ運営ノウハウ powered by カラーミーショップ

ツクルくん

ツクルくん カラミちゃん

カラミちゃん

大切なのは「気づく」こと、なんですよね。自分と同じように商品を出品している競合を調べた。競合は高値で売れていた。競合が行っているちょっとした「工夫」に気づいた。

今回の「メルカリ」での販売、そして「説明文」というポイントに限らず、マーケティングというのはこの繰り返しだと言えます。クリティカルなポイントに「気づく」と、大きく飛躍しますよね。