アナリストたちは、生成AI(人工知能)が消費者の購買習慣を変えており、ECサイト間の価格や購入オプションの比較検討に役立っていると見ています。生成AIによるECサイトへのトラフィック大幅増などがわかったAdobeの調査結果から、生成AIが小売EC市場に与えている影響を解説します。

オンラインショッピングで生成AIを用いる人が激増

Adobeが発表したデータによると、2025年の初頭から7月にかけて、消費者が自身の買い物をアシストしてもらうために生成AIを利用する傾向が高まっています。

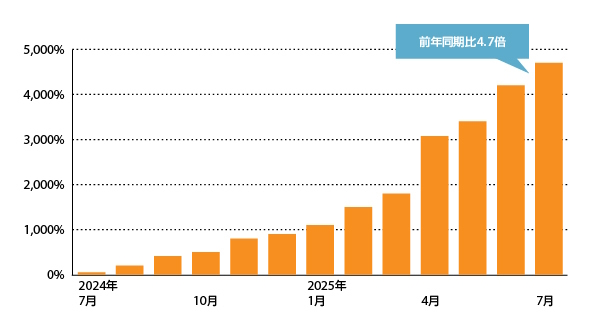

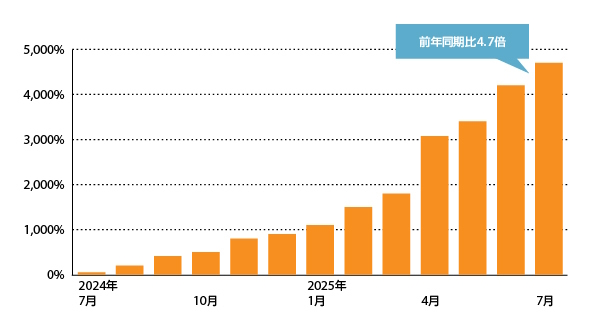

2025年7月は前年同期比4700%増

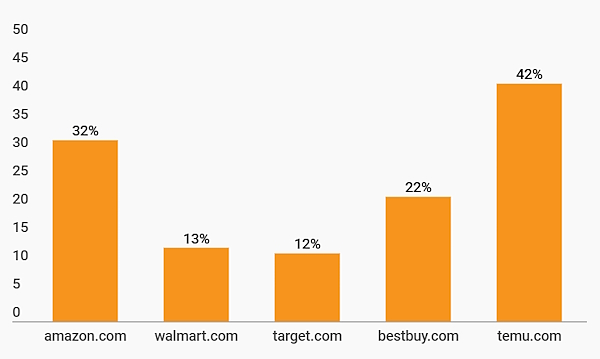

7月に計測した生成AIソースからの小売ECサイトへのトラフィックは、前年同期比で4700%増加しました。これは、以前にAdobeが発表した「Amazon『プライムデー』に関連してAIツールが米国の小売・ECサイトのアクセスを前年比3300%増加させた」という調査と同じ傾向です。

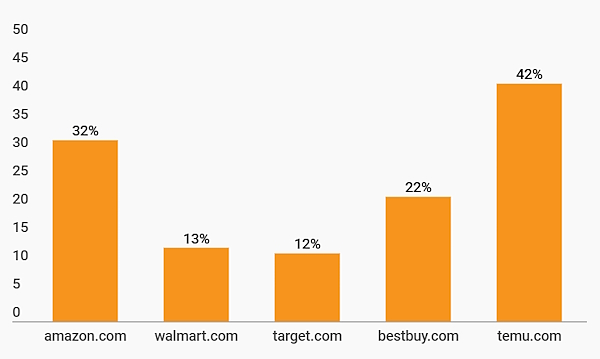

「プライムデー」開催期間中の1日あたりの平均訪問数の増加率 (「プライムデー」以前の21日間との比較。出典:Similarweb、チャート作成:Digital Commerce 360)

「プライムデー」開催期間中の1日あたりの平均訪問数の増加率 (「プライムデー」以前の21日間との比較。出典:Similarweb、チャート作成:Digital Commerce 360)Adobeは、AIツールが消費者の情報収集をサポートしていると分析。アナリストたちは「AIツールは、消費者が商品を探したり、購入を検討しているときに、自分に最も合う小売EC事業者だけに絞ってECサイトにアクセスするのを手助けしている」と分析しています。

Adobeはこのインサイトを、米国の小売ECサイトへの1兆回以上のアクセスデータから取得。5000人以上の米国消費者を対象とした付帯調査の結果も考慮に入れています。Adobeによると、この付帯調査の結果が「消費者がオンラインショッピングにおいてAIをどのように活用しているか」について、より詳細な動向を示しているそうです。

生成AIがもたらす小売ECサイトへのトラフィック拡大

2024年のホリデーショッピングシーズン中、消費者がオンラインショッピングの際に生成AIを活用することを受け入れつつあることを、Adobeのデータは示しました。

Adobeは、ショッピングアシスタントとして機能する生成AI搭載のチャットボットが、小売ECサイトへのトラフィックを前年比で1300%増加させたことを確認。このデータは、Adobeが11月1日から12月31日までと定義するホリデーショッピングシーズン全体が対象です。 特にECサイトの大規模セールが行われた「サイバーマンデー」には、小売ECサイトへの生成AIトラフィックは前年比で1950%増加していました。

2025年は顕著に増加

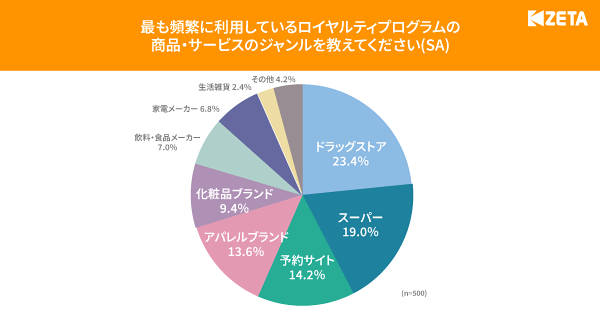

Adobeは、新しいデータが、生成AIソースからの小売ECサイトへのトラフィックが「最近数か月で大幅に成長した」ことを示しており、7月には前年同期比で4700%増加したと見解を示しています。

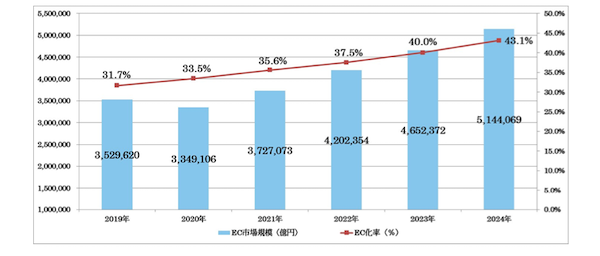

生成AI経由のECサイトのトラフィック成長率(出典:Adobe Digital Insights, 2024年7月~2025年7月)

生成AI経由のECサイトのトラフィック成長率(出典:Adobe Digital Insights, 2024年7月~2025年7月)2024年のホリデーショッピングシーズンの後、2025年の年明け後も成長率は堅調に推移しました。生成AI経由のトラフィックは、2024年7月と比較すると2025年1月に1100%増加し、2025年4月には同3100%増加しています。(Adobe)

なお、2024年7月よりも前は、生成AIトラフィックがECサイトのトラフィックのベースラインとして機能するには数値が少なすぎるそうです。

52%が2025年中に「生成AIを利用予定」

Adobeの調査データによると、消費者の38%がオンラインショッピングで生成AIを使用したことがあり、52%が2025年中に使用する予定です。

消費者がオンラインショッピングの際に生成AIを使用しているシーンは次の通りです。

- 商品のリサーチ(回答者の53%)

- 自分にお薦めの商品を探す(レコメンデーション)(40%)

- お得な情報を探す(36%)

- 買い物リストの作成(30%)

- ギフトとして贈る物を探す(30%)

- ユニークな商品を見つける(29%)

- アパレル商品のバーチャル試着(26%)

生成AIトラフィックがECサイトに与える影響

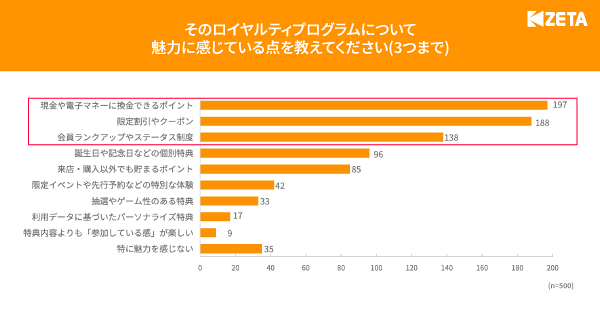

エンゲージメントは10%増

Adobeのデータによると、生成AIからのトラフィックは、小売事業者のKPIにますます影響を与えています。 生成AIソースから小売ECサイトに流入した消費者は、AI以外のソースから到着した消費者と比較してエンゲージメントが10%高いことを示しました。

滞在時間32%増、閲覧ページ数10%増

具体的には、生成AIソースから小売ECサイトに流入した消費者、流入先の小売ECサイトをより多く回遊しており、他のユーザーよりもサイトに滞在する時間は32%長く、1訪問あたりの閲覧ページ数は10%多くなっています。

直帰率+購入体験改善

さらに、彼らはすぐにサイトを離脱する可能性が低く、直帰率は27%と低くなっています。 Adobeの調査データによると、オンラインショッピングで生成AIを使用した人のうち、85%が「購入体験が改善された」と回答。さらに、73%が生成AIを商品をリサーチする際の主要な情報源としてあげています。その上、83%が「より高額、または煩雑な買い物をするときに生成AIを使用する可能性が高い」と回答しています。

生成AI経由はコンバージョン率に課題も、改善傾向

一方で、AI経由でサイトに流入したユーザーのコンバージョン率は、AI以外のきっかけで流入したユーザーのコンバージョン率と比べると遅れをとっています。しかし、Adobeは「その差が縮まっている」と指摘しています。

2025年7月の調査では、生成AIを通じて小売サイトを訪問した消費者は、コンバージョンする可能性が23%低いことがわかりました。しかしこの数値は、2025年1月の49%、2025年4月の38%から改善しています。

Adobe Digital Insightsのマネージャーであるヴィヴェク・パンディア氏は2025年の年初に、「このコンバージョンの差は、消費者が『購入ボタン』を押す準備をする前の、リサーチと検討の段階でAIが利用されていることを裏付けています」と説明しています。

AI流入と非AI流入のコンバージョン率の差が縮まっていることは、消費者がAIを活用してからすぐオンライン上で買い物を完了することにますます抵抗がなくなっていることを示しています。(パンディア氏)

その結果、Adobeによると、生成AIがもたらしたトラフィックの訪問あたりの収益(Revenue Per Visit)は、ここ数か月で成長しています。Adobeのデータによると、2025年1月から2025年7月にかけて84%増加しました。

Adobeは衝動買いが増える可能性を指摘

Adobeは、より多くの消費者がモバイルデバイスで生成AIツールを使用するにつれて、訪問あたりの収益が増加すると予想しています。Adobeは、モバイルデバイスでは「衝動買いが増える傾向がある」と説明。

2025年7月、生成AIソースからのトラフィックの26%がモバイルデバイス経由であり、残りはデスクトップ経由でした。これは1月の18%と比較して増加しています。

生成AIが商品の検索方法を変革

「Google Zero」がもたらす参照トラフィックの変化

ECの利用者が欲しい商品や好みの小売EC事業者を見つける方法をオンライン上で変えるにつれて、小売・ECを含むWebサイト運営者は、EC市場にとって「Google Zero」――すなわち、Googleの検索エンジンに頼らず、商品リストやWebページへのオーガニックな参照トラフィックをAIによって獲得できるようになった事象が何を意味するのか、理解を深めています。

AI経由の流入拡大に取り組む米国小売事例

米国のEC専門誌『Digital Commerce 360』は「バッテリー商品の通販を運営するBatteries Plusの最高執行責任者であるジョン・シカ氏が、Batteries PlusがAIツールからの流入を増やすためにいくつかの方法を採っている」と報じました。

シカ氏は、Batteries PlusではAI経由のトラフィックを増やすために社内で情報を整理していると説明。AIが生成した自社に関連する結果や商品を見かけた際、それがどの情報源に基づいているのかを調べて原因を特定しているそうです。「多くの場合、参照元が明記されているため特定できます」(シカ氏)

シカ氏によると、現在、Batteries Plusのトラフィックの約1%はソースがAIです。シカ氏のチームは、Batteries Plusについて言及するAIの回答について、AIの回答の引用元となっている情報源を細かく確認することで、AIがBatteries Plusに言及する機会を増やすための施策を講じることができています。

Batteries PlusのECサイトトップページ(画像はサイトから追加)

Batteries PlusのECサイトトップページ(画像はサイトから追加)大規模言語モデル(LLM)、その他の生成AI技術など、AIツールが台頭したことは、消費者がECサイト間で価格を比較し、利用可能なオプションを評価する際の選択肢が増えたことを意味します。また、Googleなどの検索エンジンが、検索結果を表示する際にAIの要約結果を優先する場合、その下に表示されるECサイトへのリンクをクリックする消費者が減ることも意味します。

「AI Overviews」のイメージ。要約が表示されると、ECサイトへのリンクが減少する傾向が見られる

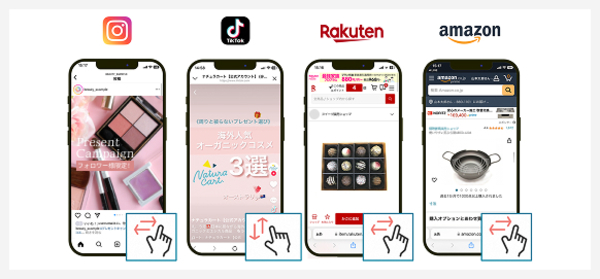

「AI Overviews」のイメージ。要約が表示されると、ECサイトへのリンクが減少する傾向が見られる従来の検索エンジンは、現在、移り変わっていく消費者行動に対応するために変化しています。年齢層が若い消費者は、ソーシャルメディアや生成AIプラットフォームを使用してWeb検索を開始する傾向が強まっています。

一方、AI検索は、Google、Amazon、ChatGPT、Perplexityといった主要プレーヤーが、消費者の買い物をサポートする「エージェントコマース」の計画を策定するきっかけとなっています。

エージェントコマースとは、AIを活用し、ECの購買体験を向上させる仕組みです。AIが自律的に意思決定とアクションを実行するショッピングを指します。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:生成AI経由のトラフィックが激増、AIで変わる消費トレンド。滞在時間32%増、閲覧ページ数10%増、直帰率27%減、CVRには課題 | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.