スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(雑貨小売販売事業)が運営する「PLAZA」は、2024年にリブランディングを実施、直後に自社EC「PLAZAオンラインストア」を全面的にリニューアルした。課題に感じていたサイト内検索の機能改善に注力し、ハッシュタグの活用にも取り組んだ。現在は、検索データの蓄積や活用、ほしい商品に自然と出会える検索体験の提供、さらにハッシュタグのクリックをきっかけとした回遊性向上を実現している。今回はEC事業を所管するマーケティング本部の岡芹尚吾氏、中野幹也氏と、同社を支援するZETAの担当者に具体的な取り組みを聞いた。

「PLAZAオンラインストア」全面刷新、サイト内検索を中心とした買い物体験の改善に着手

2025年は新たなスタートライン

「PLAZA」は、1999年に自社ECを開設以来、20年以上にわたってEC事業を展開している。2023年まではECを全国の各拠点と同等の“一店舗”として位置付け、EC部門は店舗部門と同じ営業本部に属していた。現在はオンラインへの投資を積極化して可能性をさらに広げていくため、2023年4月にEC部門をマーケティング本部へ移管した。

そして2024年2月、「PLAZA」は従前のブランディング「ライフスタイルストア」から「ライフモチベートブランド」へとリブランディングを実施。ECでの買い物体験や「PLAZA」らしいコンテンツとの出会いなど、デジタルの体験価値を重視する方針を打ち出している。

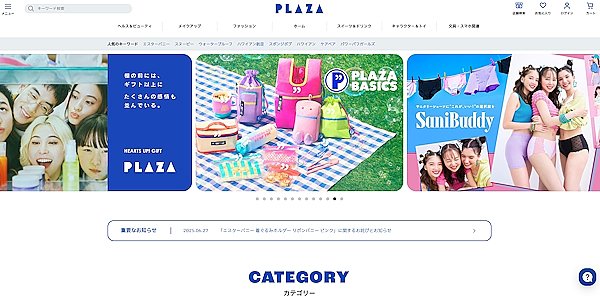

一方、自社EC「PLAZAオンラインストア」は、1999年にEC事業を開始して以来、当初のシステムのまま運営を続けてきた。その結果、時代の変化に伴い不具合や使い勝手の悪さが徐々に目立つようになっていた。EC部門がマーケティング本部に移管された後、モール店も含め対応可能な箇所から改善に着手。そして業績が伸び始めたタイミングで本格的な刷新に向けた投資を開始。自社ECのカートシステムを切り替えた2024年11月下旬にはEC全体のリニューアルを完了させた。

「PLAZAオンラインストア」のトップページ。2024年にリニューアルが完了した

ECを通じて「PLAZA」らしい体験を届けること、新たなブランド価値の提供、買い物のしやすさの向上、多様な顧客データを活用したコミュニケーション設計――など追求したいことはたくさんありました。ECの刷新が完了し、ようやく2025年にそのスタートラインに立つことができました。(岡芹氏)

スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー カンパニーエグゼクティブ 商品本部・業務本部 マーケティング本部 担当兼マーケティング本部 本部長 岡芹尚吾氏

検索データを可視化、ユーザーの「探しやすさ」を追求

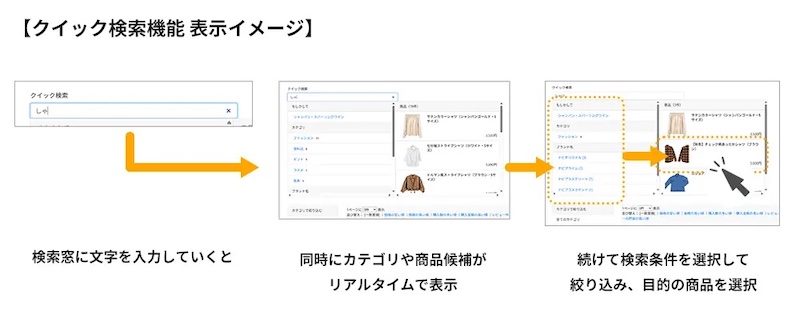

ECのリニューアル前における大きな課題のひとつがサイト内検索機能であった。当時はオープンソースの検索エンジンを使用していたが、表記ゆれや予測表示の対応ができていなかった。さらにユーザーの検索行動(人気ワードや入力しているワードなど)もスタイリングライフ・ホールディングス側ではほとんど把握できていなかった。

リニューアルに合わせて検索エンジンを刷新するため、さまざまなツールを比較検討。最終的に、ZETAのEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」の導入を決定した。

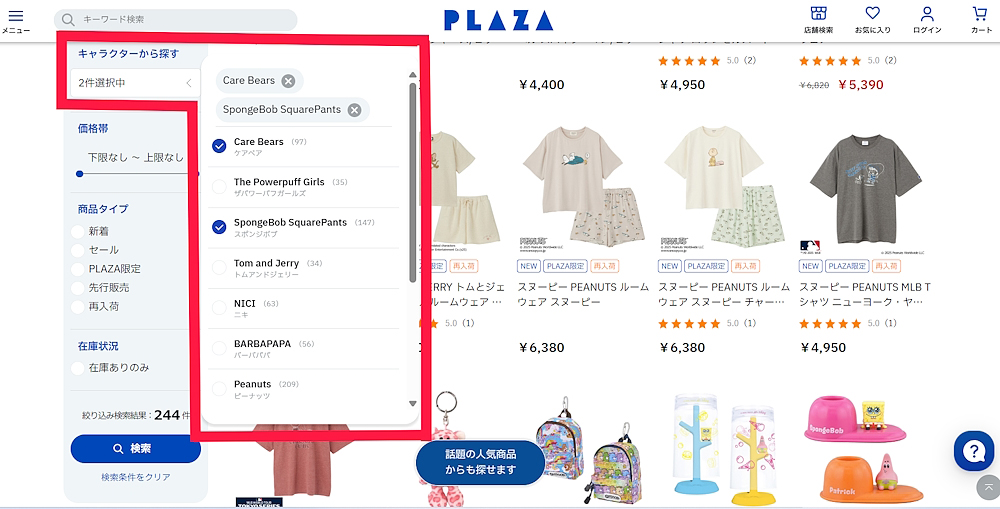

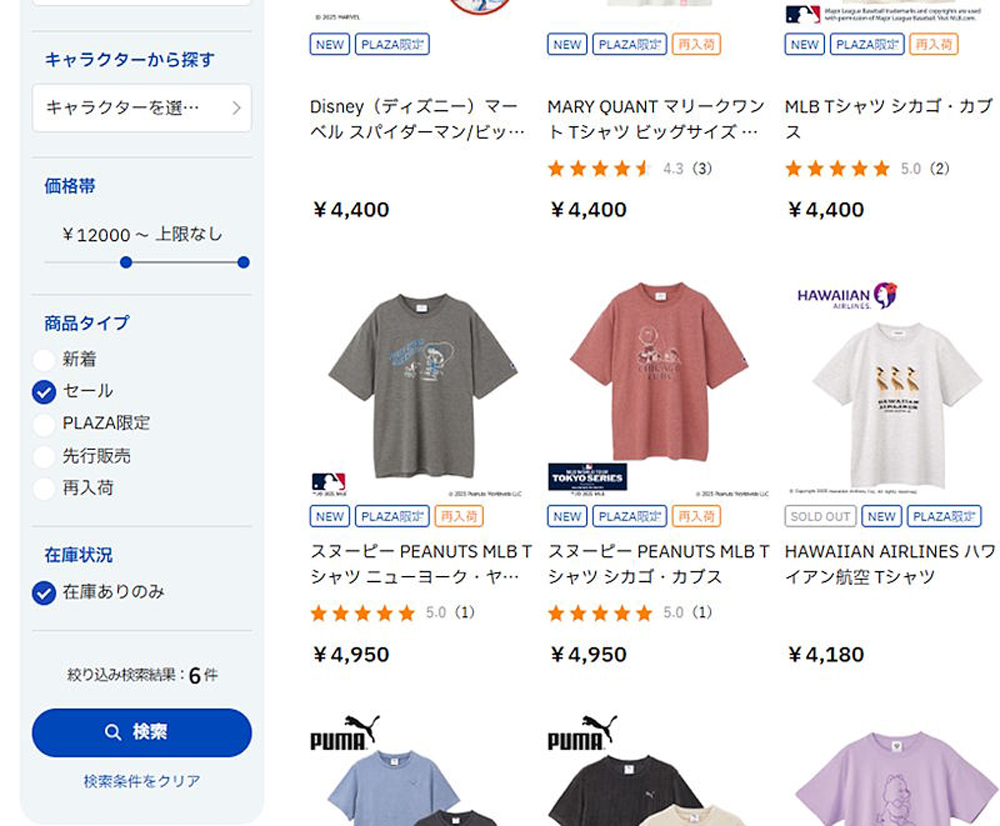

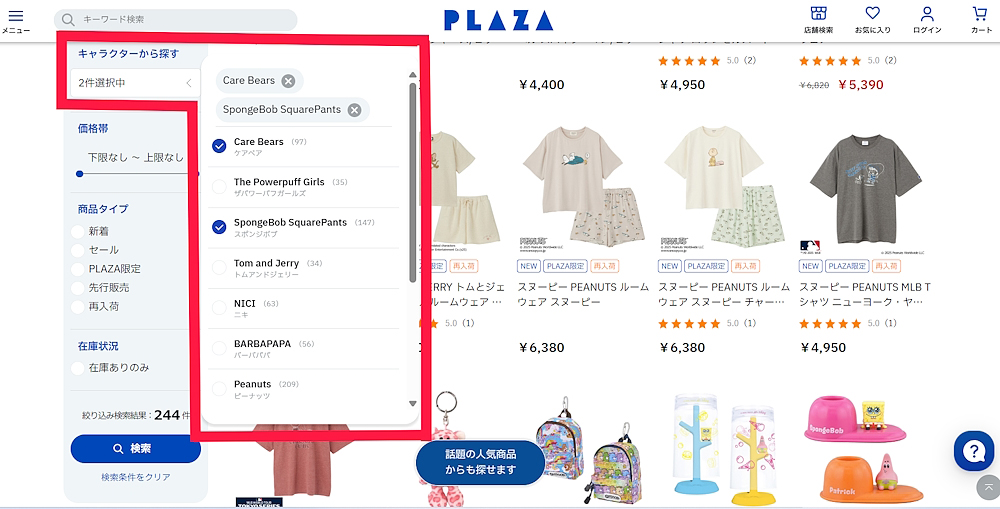

決め手は「ZETA SEARCH」ならではのカスタマイズ性の高さ。導入後は「ユーザーにとっての探しやすさ」にひときわ注力し、カテゴリー別の検索やキャラクターごとの絞り込みなど、新たな検索動線を設計して細部までこだわりを追求した。

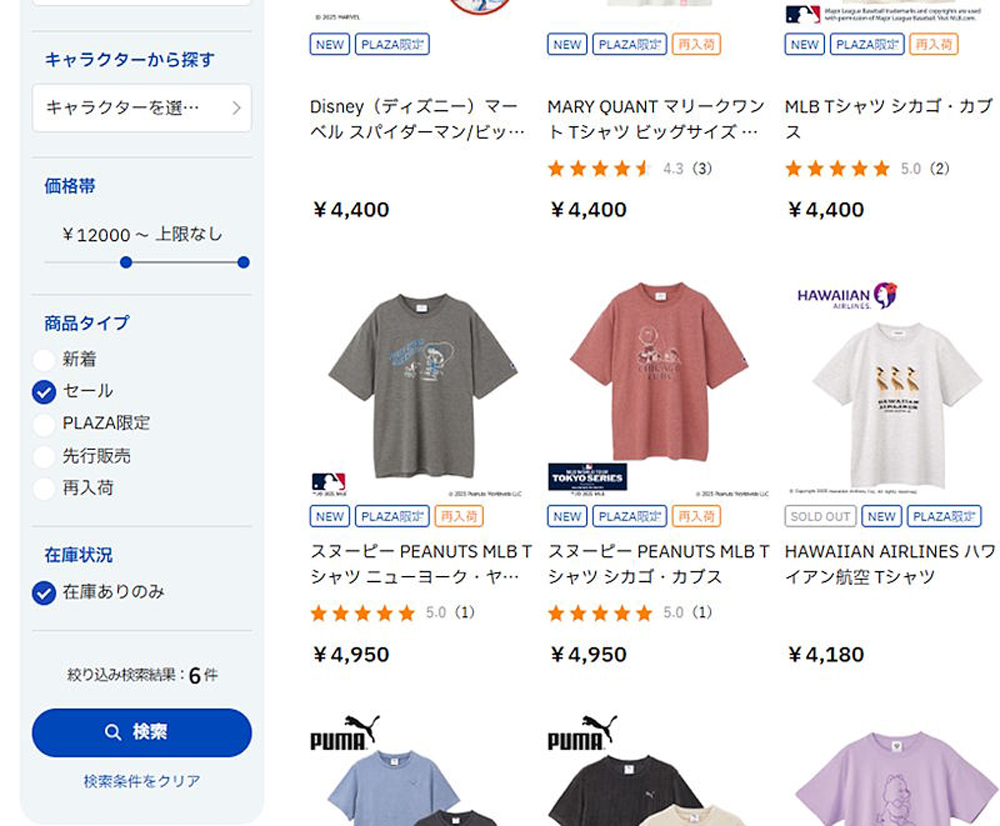

「PLAZAオンラインストア」内の検索機能にはキャラクターから商品を探せる項目も設置している

たとえば、検索キーワードの傾向も、季節やトレンドなどに応じて変わってきます。こうした変化に対応できるカスタマイズ性の高さは「PLAZAオンラインストア」にとって大きな魅力でした。

また、ZETAさんのサポート体制の手厚さも導入の決め手として大きな要因となりました。従前はユーザーの検索行動に関連するデータが蓄積されておらず、手探りでUI/UXを改善している状態でしたが、ZETAさんは定例会議の場を毎月設け、検索関連のデータを共有して伴走してくれるので、ロジカルに改善していけるようになりました。(中野氏)

スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー マーケティング本部 OMOデジタルサービス部 部長 中野幹也氏

ハッシュタグ活用エンジンの導入で「偶然の出会い」を創出

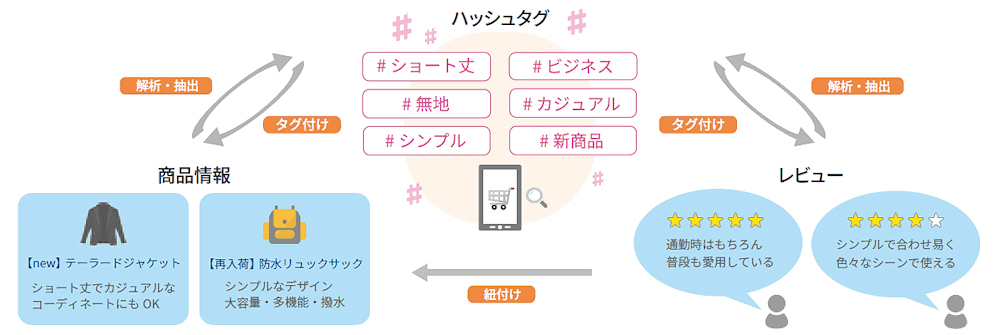

ECの刷新にあたって、ZETAが提供する「ZETA SEARCH」に加え、ユーザーによる水平的な発見や、商品との偶然の出会いを促進する目的で、同社のハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」も導入した。

「PLAZAオンラインストア」では常時約1万SKUもの商品を取り扱っている。そのためユーザーはブランドや商品名を直接入力する“バイネーム検索”に偏りやすく、関連性のある商品を横断的に閲覧する、いわゆる“水平の動き”が生まれにくいという課題を抱えていた。「ZETA HASHTAG」はその課題を解決する有効な手段になると判断したという。

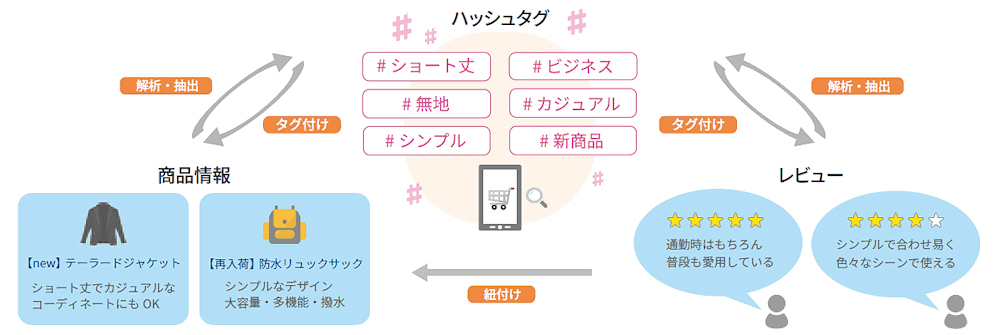

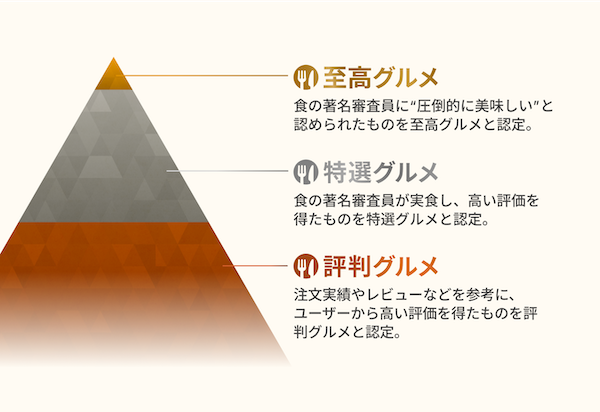

「ZETA HASHTAG」の概念図。商品情報やUGCのテキストを解析し、最適なハッシュタグを生成する

ZETAによると、「ZETA SEARCH」と「ZETA HASHTAG」の併用は「PLAZAオンラインストア」の特性にマッチしており、相乗効果で有効に働くという。

ユーザーはハッシュタグを用いて商品を見て回り、その後「ZETA SEARCH」の機能で価格帯やカテゴリーなどの条件で商品をスムーズに絞り込むことができます。こうした連携による導線設計が評価され、両製品を導入いただくことになりました。

「PLAZAオンラインストア」ではトレンド感のある商品を数多く取り扱っていることから、“今っぽい”キーワードのハッシュタグが自動生成される「ZETA HASHTAG」の機能は、ユーザーの回遊率を高める要素になっています。また、豊富に生成されるハッシュタグページは検索流入の受け皿となり、新規ユーザーの獲得にも寄与しています。(大井氏)

ZETA 営業二課長代理 大井果林氏

「PLAZA」が取り組んだ検索改善、ハッシュタグ活用の特長

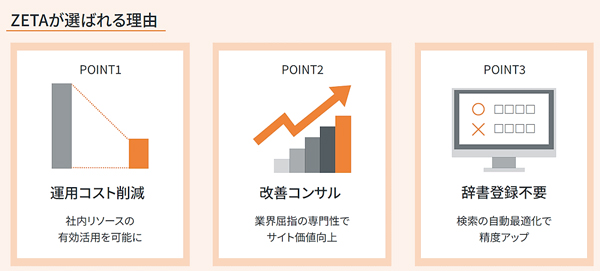

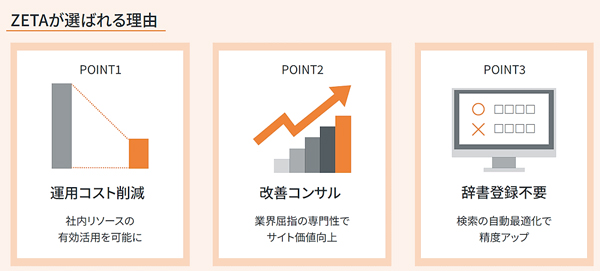

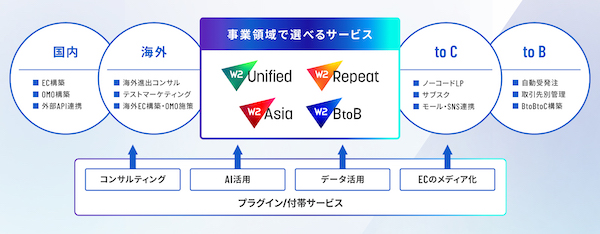

「PLAZAオンラインストア」がサイト改善にあたって導入した「ZETA SEARCH」と「ZETA HASHTAG」の特長は次の通り。

スタイリングライフ・ホールディングスにとって、サイト内検索エンジンとハッシュタグ活用エンジンが連携できる点が、ZETA製品の魅力だという。

EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」

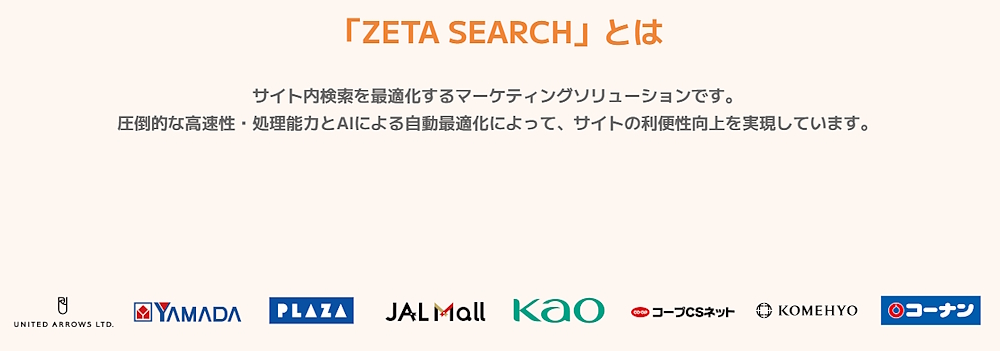

サイト内検索を最適化するソリューション「ZETA SEARCH」は、ユーザーの離脱率軽減やコンバージョンの向上に寄与する。

「ZETA SEARCH」はさまざまな業界の大手企業が導入している

「ZETA SEARCH」はさまざまな業界の大手企業が導入している高速性+高い処理能力

エンドユーザーはストレスなく迅速に目的の商品や情報にアクセスできる。処理能力は秒速1000クエリを超えており、大規模なデータにも対応する。

高い検索技術+機能の多彩さ

サジェスト機能、ドリルダウン型の絞り込み、並び替えなど、豊富な機能を搭載。エンドユーザーは必要な情報を効率的に見つけることができる。高精度な日本語処理機能と最先端の検索アルゴリズムを備えている。

カスタマイズの柔軟性+継続的な運用改善

エンドユーザーの利用傾向に合わせた検索結果のカスタマイズに対応する。機械学習による自動最適化と、ZETAの専門技術者によるチューニングによって、継続的な運用の改善を支援する。

「ZETA SEARCH」が選ばれる理由。「検索精度を向上させたい」「運用業務を効率化したい」「商品数が多くてもすぐ見つかるようにしたい」「チューニングを自動化したい」といった課題に対応する

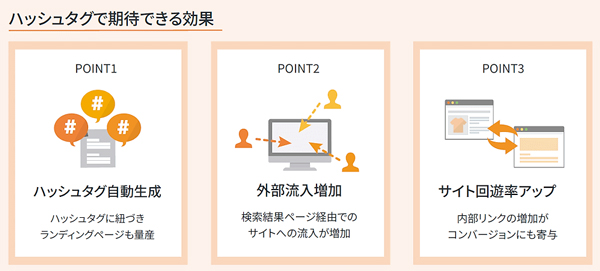

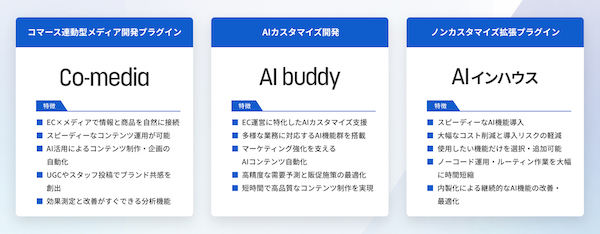

ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」

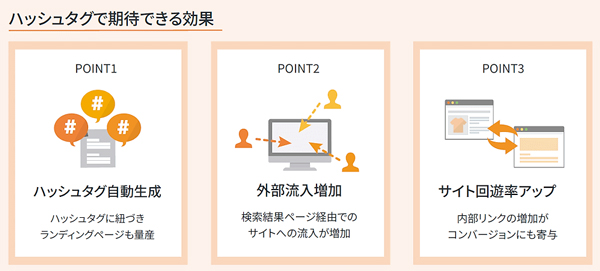

サイト内にハッシュタグを実装する「ZETA HASHTAG」。回遊率の向上、離脱率・直帰率の低減を実現するほか、UGCの活用によりSEO効果や外部流入の増加も期待できる。特長は次の通り。

サイト内データからハッシュタグを自動生成

商品説明やユーザーレビューなどのテキストを解析し、関連するキーワードを抽出、ハッシュタグを自動生成する。エンドユーザーはハッシュタグを使って感覚的に商品を探しやすくなるため、サイト内の回遊率やコンバージョン率の向上が期待できる。

サイトへの流入拡大に貢献

生成されるハッシュタグには、Googleの「ハッシュタグ検索」の検索結果に表示されやすくなることが期待できる特許技術も採用されており、外部からの流入数の増加やSEO効果の向上も見込まれる。

独自機能と技術でマーケティングを支援

「ZETA HASHTAG」は、ハッシュタグの自動生成やWebページへの挿入技術など、複数の特許を取得している。独自の機能と技術的な優位性を持ち、ECサイトのマーケティング施策をサポートする。

「サイトの外部流入を増加させたい」「サイト回遊率をアップさせたい」「機能を実装したい」「ハッシュタグ運用の手間を軽減したい」といった課題を解決できる

店舗同様に「ふらっと立ち寄る」ユーザー行動を促進

ZETA製品の導入によって、ユーザーが何を探しているのか、どのようなキーワードが人気なのか、どのようなハッシュタグが購入につながっているのか――などのトレンドを把握できるようになったほか、ハッシュタグをきっかけにサイト内で縦横に検索ができるようになった。

スタイリングライフ・ホールディングスは、ユーザーがまるで「PLAZA」の店舗にいるかのようなサイト内回遊を実現できていると評価する。

「PLAZA」の店舗に来店するお客さまは、明確な目的を持って買い物をする方よりも、そこに店舗があるからふらっと立ち寄るという方のほうが多い傾向にあります。そういった「ふらっと立ち寄る」感覚を、ECでも実現したいと考えていたところで、ZETA製品と出会いました。ハッシュタグの機能こそが「ふらっとサイトを訪問し、回遊する」という、実店舗に近い体験をオンライン上で実現できるのではないかと期待しました。(岡芹氏)

実店舗と同様にサイトを「ふらっと立ち寄る」ユーザーに向けて最適な体験を提供できるよう、ZETA側も柔軟な工夫を重ねている。

「PLAZAオンラインストア」で取り扱う商品は、すでにキャラクターやブランドイメージが確立されているものが多く、サイトに訪れたユーザーが固有名詞で検索して指名買いするケースも十分に想定されます。こうしたユーザーの利便性を高めるため、検索精度の改善やチューニングのサポートを行ってきました。

加えて、ウィンドウショッピングの感覚でふらっと立ち寄ったお客さまが何気なく入力した検索キーワードに対して、どのような商品を提示すれば最も喜ばれるのか、またハッシュタグを通じてどう回遊を促すか、といったテーマについてもスタイリングライフ・ホールディングスさまと定例会議で話し合い、適切な商品を提示できるよう改善を進めています。(仲本氏)

ZETA 執行役員副社長 技術部長 仲本欣司氏

ハッシュタグ経由で商品を見たユーザーのコンバージョンは高い傾向

「ZETA SEARCH」と「ZETA HASHTAG」を組み合わせることで、ハッシュタグを起点にクリックした後に、ブランドやカテゴリー、価格帯など充実した条件でさらに絞り込むことができる。これにより、「ZETA SEARCH」「ZETA HASHTAG」の同時活用は高いシナジー効果が見込まれる。

「PLAZAオンラインストア」のめざす世界の実現に、「ZETA SEARCH」「ZETA HASHTAG」の活用は効果的だと大井氏も話す。

ふらっと立ち寄った人でも欲しいものをピンポイントで見つけることができます。ウィンドウショッピングの感覚でサイトに立ち寄ったユーザーの「なんとなくこのキーワードが気になるかも」といった潜在ニーズやトレンドをハッシュタグで可視化した後に、価格帯やカテゴリーなどで絞り込んで探すことができます。

つまり、ハッシュタグによって買い物体験や選択肢の幅が広がり、検索機能によってユーザー自身のニーズに合わせて絞り込みが可能となり、結果としてサイト訪問者のコンバージョン向上が期待できるのです。(大井氏)

たとえば「#Tシャツ」のハッシュタグの一覧を表示、そこから「商品タイプ」「価格帯」「在庫状況」などから絞り込むことができる

「ZETA HASHTAG」で生成されるハッシュタグは、商品の特長を表すワードのほか、検索から流入に至ったキーワードなども含まれている。「PLAZAオンラインストア」においても、最適なタグを継続的に増やしている。

たとえば、「#かわいい」といった汎用的なものや、「#ボールペン」など商品自体を表すタグもある。さらに「#ふわふわ」「#リラックス」のような感覚や雰囲気に訴えかけるタグも生成されている。ユーザーは気になるキーワードをクリックしながら商品を見てまわることになるため、ハッシュタグはユーザーのサイト内回遊に直接的な効果をもたらすと言える。

商品ページで表示しているハッシュタグの一例

ハッシュタグ経由の商品ページへの流入が増加しており、さらにそこからのコンバージョン率も他の流入経路の平均と比べて高い傾向にあります。

「PLAZA」らしい“選ぶ楽しさ”をハッシュタグによって実現できているので、「ZETA HASHTAG」は非常に相性が良いツールだと感じています。

たとえば、「『#ふわふわ』をクリックしたらどのような商品が表示されるのだろう?」という期待感など、ハッシュタグにはユーザーの情緒に働きかける側面もあります。これにより、実店舗に来たときのワクワク感や、「自分に合うものはないかな?」と思いながら歩いて回る感覚をEC上でも自然に補完できていると考えています。(中野氏)

中野氏は「PLAZA」の自社ECサイトとZETA製品の相性の良さを実感している

ハッシュタグ経由の購入は半年弱で2.3倍に増加

「PLAZAオンラインストア」では、ハッシュタグによるユーザーの回遊や購入促進が着々と向上している。

「ZETA HASHTAG」導入直後の2024年12月と、2025年4月の時点で比較すると、セッション冒頭でハッシュタグページが閲覧されたセッション数は2.4倍に増加した。さらに、商品詳細ページ内に表示されるハッシュタグのCTR(クリック率)も3倍に伸びており、ユーザーの回遊行動に変化がみられたという。

また、ハッシュタグページを経由したセッション数、およびハッシュタグページを経由して購入にまで至ったセッション数も、同期間の比較で2.3倍まで伸びた。

ZETAは「成長の余地はまだまだある。導入からまだ半年で、季節も一巡していない段階。今もまさにナレッジを蓄積しているところ」(仲本氏)と、さらなる進歩を見込んでいる。ほかの導入企業においても、導入から1年以上が経過したタイミングで加速度的な伸長が見られていることから、「PLAZAオンラインストア」でも今後の成果がいっそう期待できるという。

「ZETA HASHTAG」を継続的に活用することで、生成されるハッシュタグの数や、それにひもづくアイテム・バリエーションは今後さらに増加していきます。ZETAではエンドユーザーの興味・関心やサイト内回遊を促進するキーワードの分析と調整を継続的に行っており、こうした取り組みがゆくゆくはGoogleからの評価向上やSEO効果にもつながっていくと想定しています。(仲本氏)

“「PLAZA」で販売すべき商品”を解明

ZETAは各導入企業に対して、レポーティングと分析を個別に実施している。「ZETA HASHTAG」ではハッシュタグごとに商品が閲覧された回数や、ハッシュタグ経由で購入に至った成果などを詳細かつ多面的に分析。その分析結果をもとに導入企業との定例会議において改善策を提案し、最適化に向けたチューニングまで一貫して手掛けている。こうしたきめ細やかな運用支援は、ZETAの大きな強みのひとつであり、導入企業からも高い評価を得ているという。

「PLAZAオンラインストア」では、ZETAによる分析が売れ筋商品のマーケティングにも役立っている。

「ZETA SEARCH」導入後、ZETAさんから「あるコスメブランド名による検索が、0件ヒットの上位に頻繁にあがっている」とのレポートを受け取りました。当時、「PLAZA オンラインストア」ではそのコスメブランドを取り扱っていなかったのですが、それだけ検索されているのであればラインアップに加えたほうがいいだろうと考え、実際に商品を販売することにしました。

すると販売開始後、瞬く間にメイクカテゴリーの売り上げトップ10に入るほどの人気商品となりました。導入した製品の効果はもちろんのこと、こうしたZETAさんの伴走にも助けられています。(中野氏)

「ZETA SEARCH」の導入後、社内からも「サイトの使いやすさと利便性が大幅に増した」という声が寄せられている。たとえば、以前は「バッグ」と検索するとバッグに関連するキーホルダーなどのアイテムも新着商品として表示されていたが、現在はバッグのカテゴリー商品が的確に上位表示されるようになっている。

「検索結果が最適でなければ、ユーザーのストレスになりかねない。『傘』の検索で傘袋ばかりが上位に出るか、的確に傘が上位に出るか、その違いは大きい」(岡芹氏)と言い、細部にまで配慮しながら、状況に応じて適宜調整を行っているという。ZETA側も引き続き改善と品質向上の支援に注力していく方針である。

サイト検索で「傘」を入力した際の結果

「PLAZA」さんはトレンドのアイテムを数多く取り扱っているので、商品の入れ替わりが多いことも特長の一つです。このような特性から、「PLAZAオンラインストア」においては検索の細やかなチューニングが特に重要となります。導入直後から「PLAZA」さんが理想とする検索体験についてヒアリングを行いながら、ZETAとしても技術的な提案を重ねてまいりましたが、今後も継続的にディスカッションを行いながら、スピード感を持って改善・最適化のPDCAを回していく予定です。(武田氏)

ZETA エンジニア 武田匠平氏

オンライン、オフラインのチャネルを横断した楽しい買い物体験を提供

スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーはリブランディングと同時に「HEARTS UP!」を新たなスローガンに掲げた。この言葉には顧客や社員をはじめとするすべてのステークホルダーの“日常の心拍数を上げる”という思いが込められている。

新スローガン「HEARTS UP!」を体現する要素として、改めて“ギフト”にフォーカスした取り組みに力を入れている。ギフトは受け取る側はもちろんのこと、贈る側にとっても「誰かのことを考えてモノを選ぶ」、あるいは「自分へのギフト(ご褒美)として何を買おうかと悩む」といった行動が伴う。こうした“ギフト”を取り巻く一連の行動こそが「HEARTS UP! =日常の心拍数を上げる」を体現するものだと言える。

ギフトを贈る・もらう体験は「PLAZA」のスローガン「HEARTS UP!」につながる

ギフトをはじめ、オンラインとオフラインの全体で「HEARTS UP!」をかなえるサービスや体験を提供するべく、「PLAZA」の試行錯誤は現在も続いている。

オンラインとオフラインが融合した「HEARTS UP!」体験の提供に注力しています。そのなかでECは、単にお客さまと商品との出会いを広げる場にとどまらず、ブランドとのエンゲージメントを深める場としてもとても重要です。

デジタルでの消費行動が当たり前になった今、どれだけ私たちが価値を提供・表現し、皆さまに共感していただけるか、そして「PLAZA」を通してどれだけお客さまに「HEARTS UP!」していただけるかを最重要視しています。これまでは「PLAZA」の店舗を中心にそれを提供してきましたが、今後はその枠を超えた新事業も始めていきたいです。(岡芹氏)

岡芹氏は「PLAZA」のスローガン「HEARTS UP!」のさらなる体現をめざす

ECでただ商品を売るのではなく、「感情で選ぶ」「偶然の出会いがある」といった体験を提供することを大切にしています。たとえば、店頭で商品を手に取るワクワク感やオンラインで思いがけず「これかわいい!」と見つける驚き――。チャネルを横断しながらも、一貫した発見やサプライズがあるような買い物体験をめざしていきます。(中野氏)

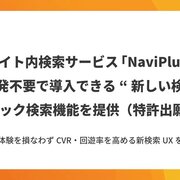

「PLAZA」の今後の展望に、ZETAも製品とサポートを通じて協力を深め、さらなる改善につながる提案を引き続き行っていく。その取り組みの一つに、「ZETA SEARCH」のサジェスト機能(検索キーワード入力途中に関連するキーワードを予測して表示する機能)をあげている。

「ZETA SEARCH」のサジェスト機能の一例。ユーザーの関心のあるキーワードを予測して提案する

現状は、ユーザーが自らキーワードを入力して検索する形式が基本となっている。しかし、ウィンドウショッピングのように「PLAZA」のECサイトにふらっと立ち寄ったユーザーのなかには、検索したいものが明確でない場合も少なくない。そのため、カテゴリーからもニーズを引き出しやすくする導線設計など、さまざまな施策を講じていきたい考えだ。また、アプリでサジェスト機能がまだ導入されていないため、合わせて改善提案を進めていく方針だ。

「ZETA HASHTAG」においても、「『PLAZA』で実施するイベントや、推し出したいキャラクターなど、『PLAZA』のニーズを踏まえてハッシュタグの生成などを調整し、さらなる売り上げ拡大に貢献していきたい」(大井氏)と話している。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:クリック率3倍、セッション数2.3倍を実現したECサイトの取り組みとは? リアル店舗のような“ワクワク感”を再現するPLAZAの事例

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

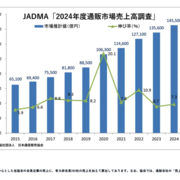

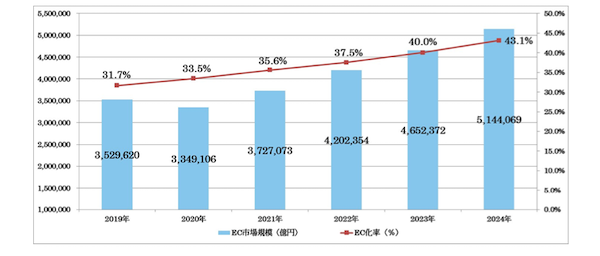

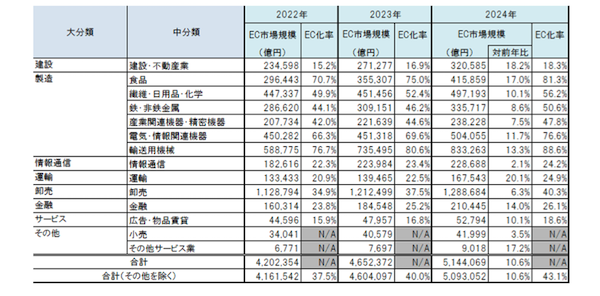

まず、これが全体的なEC市場の状態。毎年少しずつ鈍化しているとはいえ、市場規模やEC化率を見ると、まだ「順調に伸びている」という印象です。

BtoB-ECは前年比3.1ポイント増、そしてEC化率が43.1%と驚異的な数字になっていますが、ここは細かい定義も確認した方がいいかも。

案内のサイト下部に、詳細の報告書PDFがあるのでそちらもご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005-a.pdf