BtoB向けECサイトが抱える課題は、BtoC向けECサイトとは異なる。たとえばターゲット顧客(取引先)が限定されることや集客施策の困難さ。また、取引や契約などに合わせた複雑なサイト構造や、一般的な購買行動にはない慎重な購買プロセスが求められることもある。こうした理由から、短期間での売上拡大は難しいとされている。

では打開策はないのか。ユニバーサルナレッジの井上俊一氏が、BtoB-ECサイトにおけるサイト内検索の重要性について、また、BtoB-ECサイトのサイト内検索で売り上げを伸ばす方法について解説する。

BtoB-ECサイトとサイト内検索の関係

BtoB-ECは製造業、建設業、卸売業、医療・介護、印刷業といった幅広い業界で導入が進んでいる。BtoC-ECサイトが個人消費者を対象としており、誰でも同一価格で購入が可能なのに対し、BtoB-ECサイトは企業間取引を主とし、会員制でサイトそのものが非公開であることが多い。

価格設定についても、BtoB-ECサイトでは取引先や顧客ごとに異なる可変的な価格設定をしており、決済手段は請求書払いや掛け払いなどの法人決済に対応する事業者が多いことが特長としてあげられる。

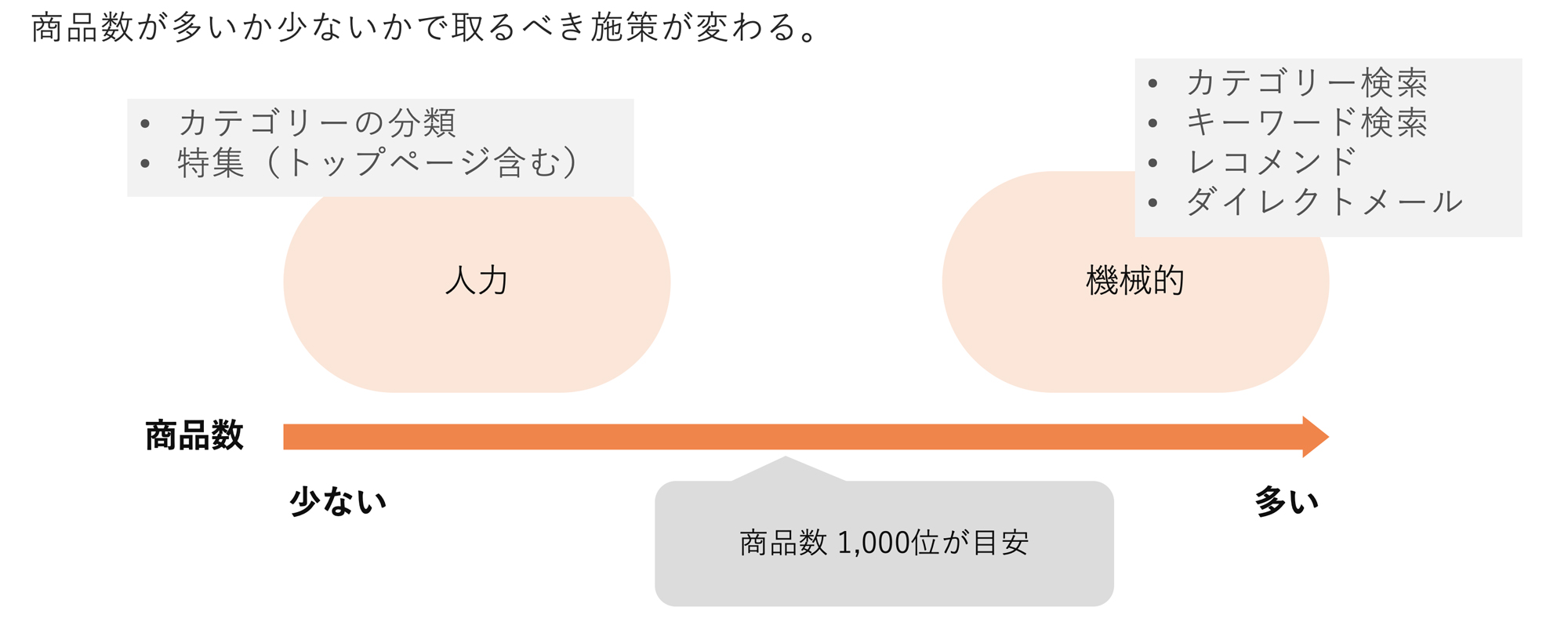

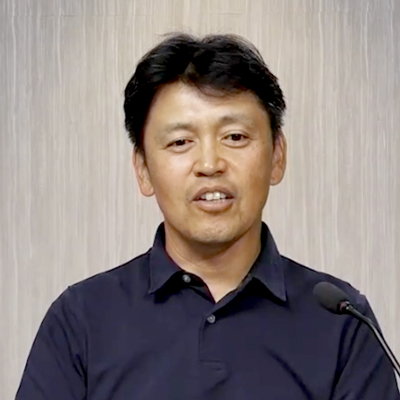

そんなBtoB-ECサイトにおいて検索エンジンの役割はどうあるべきなのか。井上氏は「商品数によって、取るべき施策は異なる」と話す。目安として、商品数が1000件未満の場合は検索エンジンを使用せず、カテゴリー分類、特集、トップページでの動線設計など人力対応すれば十分だという。

ユニバーサルナレッジ 代表取締役 井上俊一氏

一方、商品数が1000件を超える場合は機械的な仕組みが必要となる。商品数が2000万件規模になると、カテゴリー検索や細かい分類、キーワード検索、さらにはレコメンド機能やダイレクトメールなどのシステムが不可欠になる。

商品数と検索エンジンの関係に

検索エンジンの役割は、大量の商品からキーワードに一致するものを選び出し、それを最適な順序で表示することにある。この過程はマッチングとランキングという2つの主要な技術で構成されている。

マッチングでは形態素解析や同義語が利用されている。形態素解析は日本語を単語で分割し、キーワードとの一致を検討する技術である。同義語は、たとえば「シェーバー」と入力した際に「ひげ剃り」という商品が表示されるように、入力された言葉が異なる表現でも関連付けられるようにするものだ。この他に最近ではベクトル検索も利用されている。ベクトル検索は意味や文脈の類似性で情報を探し出すAI技術だ。

一方、ランキングでは最適な順序で商品を並べる作業が行われる。機械学習などを活用し、キーワードの一致度やユーザーの行動データから商品表示の優先順位を決定する。また、ベクトル検索の類似度もランキングの精度向上に寄与している。

検索エンジンの機能は、たとえるなら無数の本が詰まった本棚から目的の本を選び出し、適切な並べ方で提示するようなもの。商品を効率的に探せるこの仕組みが、ECサイト運営において重要な役割を果たしている。(井上氏)

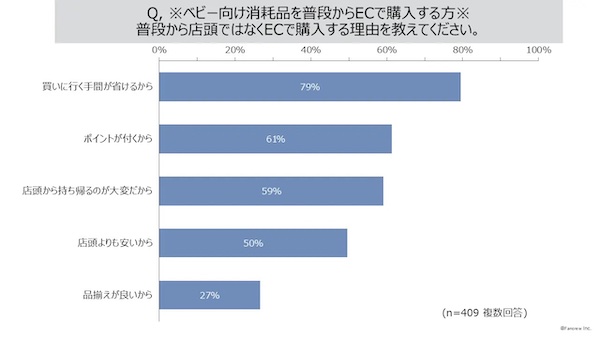

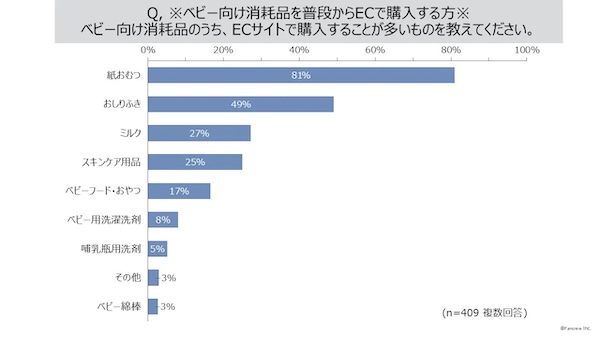

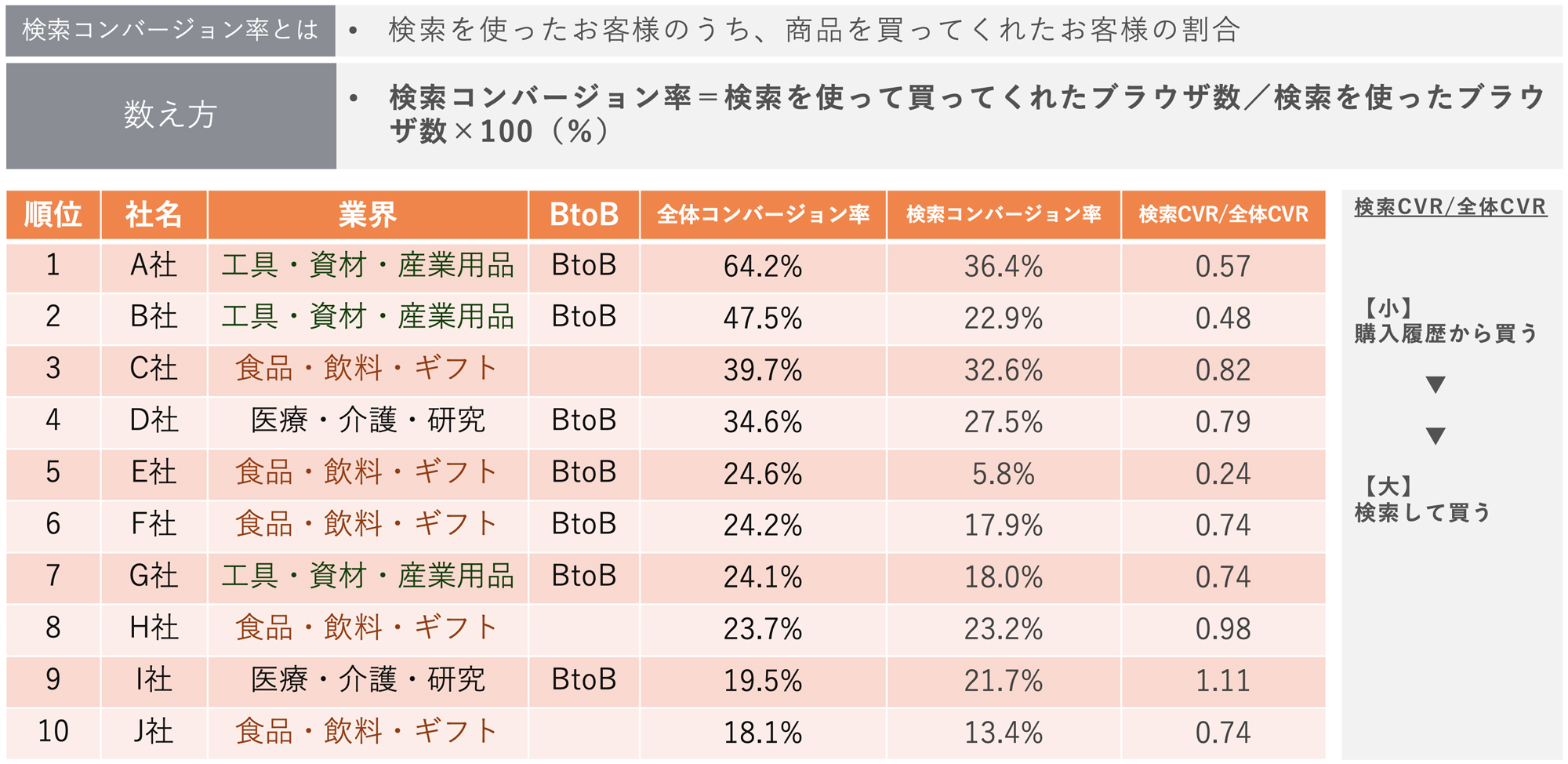

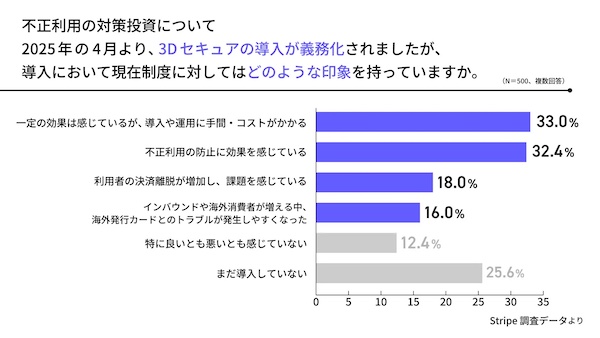

サイト内検索とコンバージョンの関係性

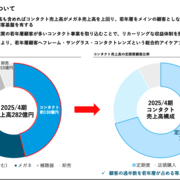

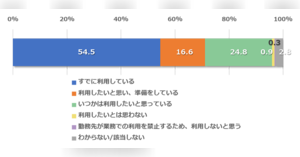

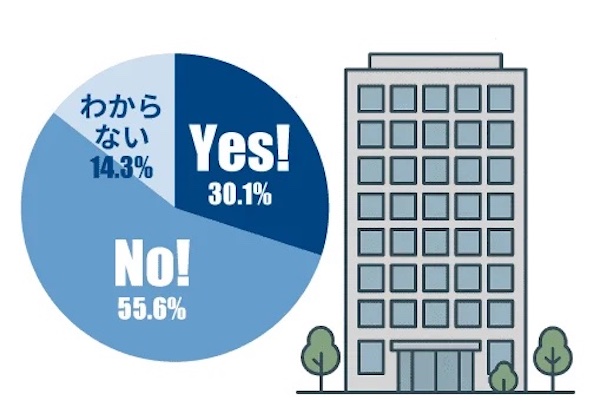

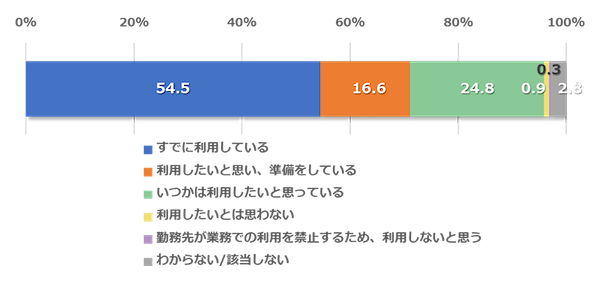

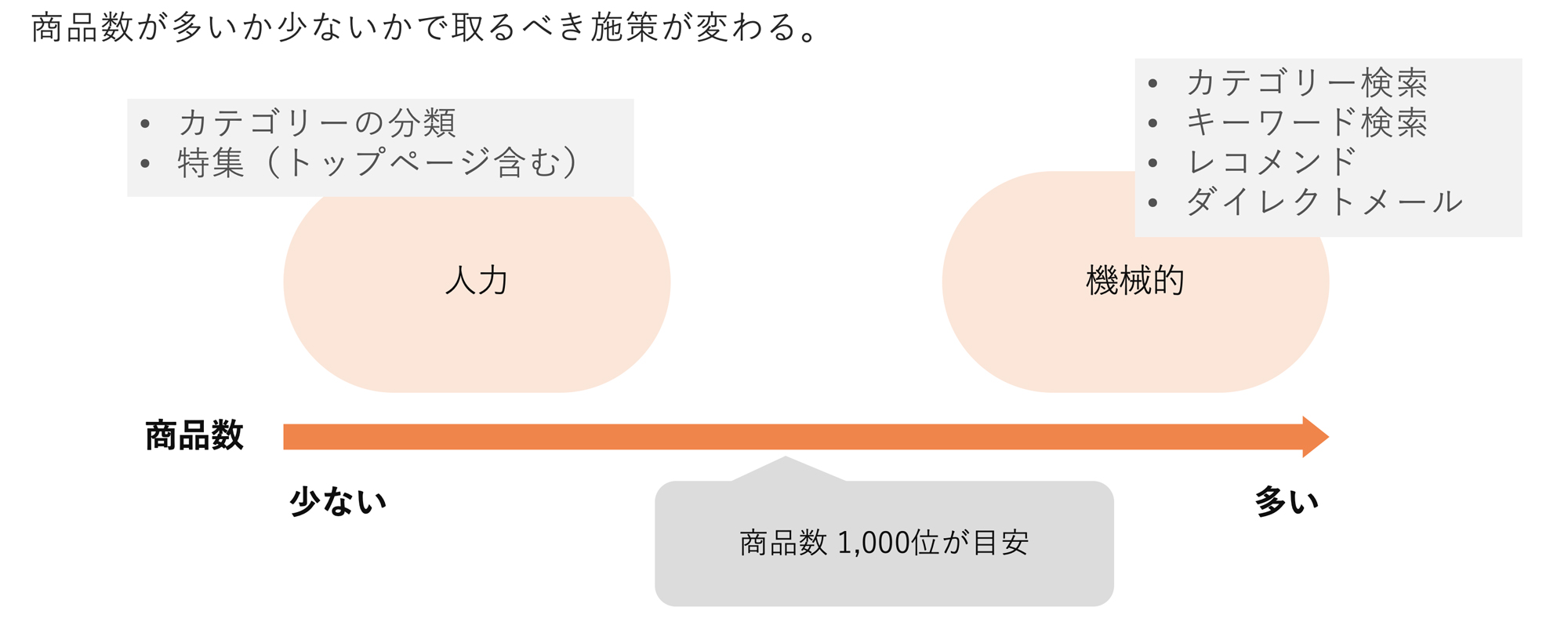

次の図は、ユニバーサルナレッジの顧客企業のうち、全体コンバージョン率が高い上位10社について、「検索コンバージョン率」を調査したものだ。検索コンバージョン率とは、サイト内検索を利用したユーザーのうち、商品を購入したユーザーがどれだけ存在したかがわかる数値だ。

コンバージョン率上位10社における検索コンバージョン率(ユニバーサルナレッジ調べ)

検索コンバージョン率と全体コンバージョン率の比率が高い場合は、ユーザーが検索機能を積極的に利用して商品を購入していることを示している。右端の検索コンバージョン率を全体コンバージョン率で割った数字を見ると、9位のI社が1.11と、検索してから買う率が高い。一方で、この比率が低い場合は、ユーザーが購入履歴などをもとにリピート購入している傾向があると考えられる。

BtoB-ECを改善させる検索ソリューションとは

ではBtoB-ECにとって適切なサイト内検索はどんなものなのだろうか。ユニバーサルナレッジが提供する「ユニサーチ」は、BtoB-ECにおける導入前後比較平均で、検索CVRが126%アップ、検索経由売上が159%アップしたという実績を持つ。

「ユニサーチ」はBtoB-ECへの導入前後、平均値で全体CVR、検索CVR、全体売上、検索経由売上などを大きく改善している。さまざまなジャンルのECプラットフォームにも対応できている。(井上氏)

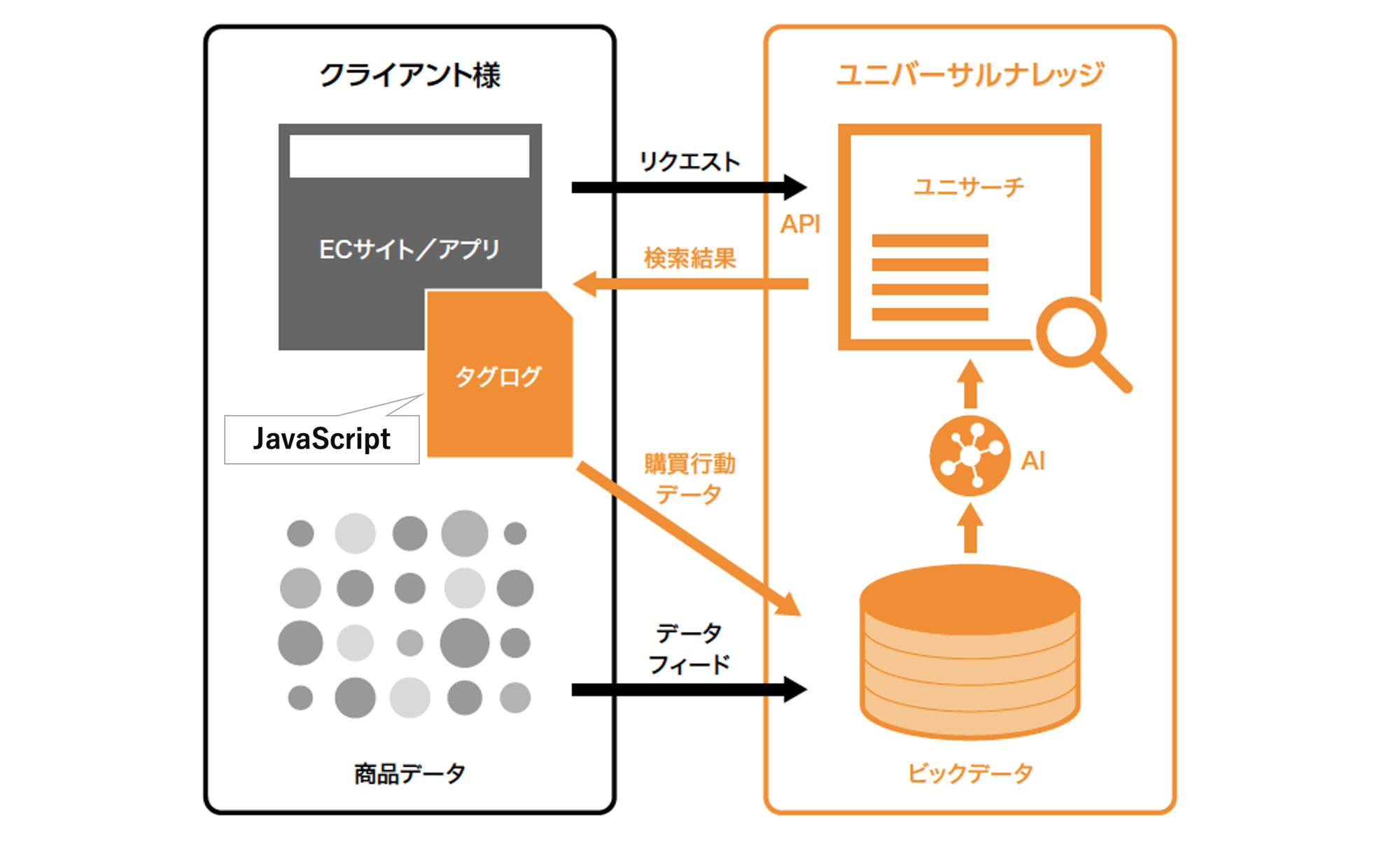

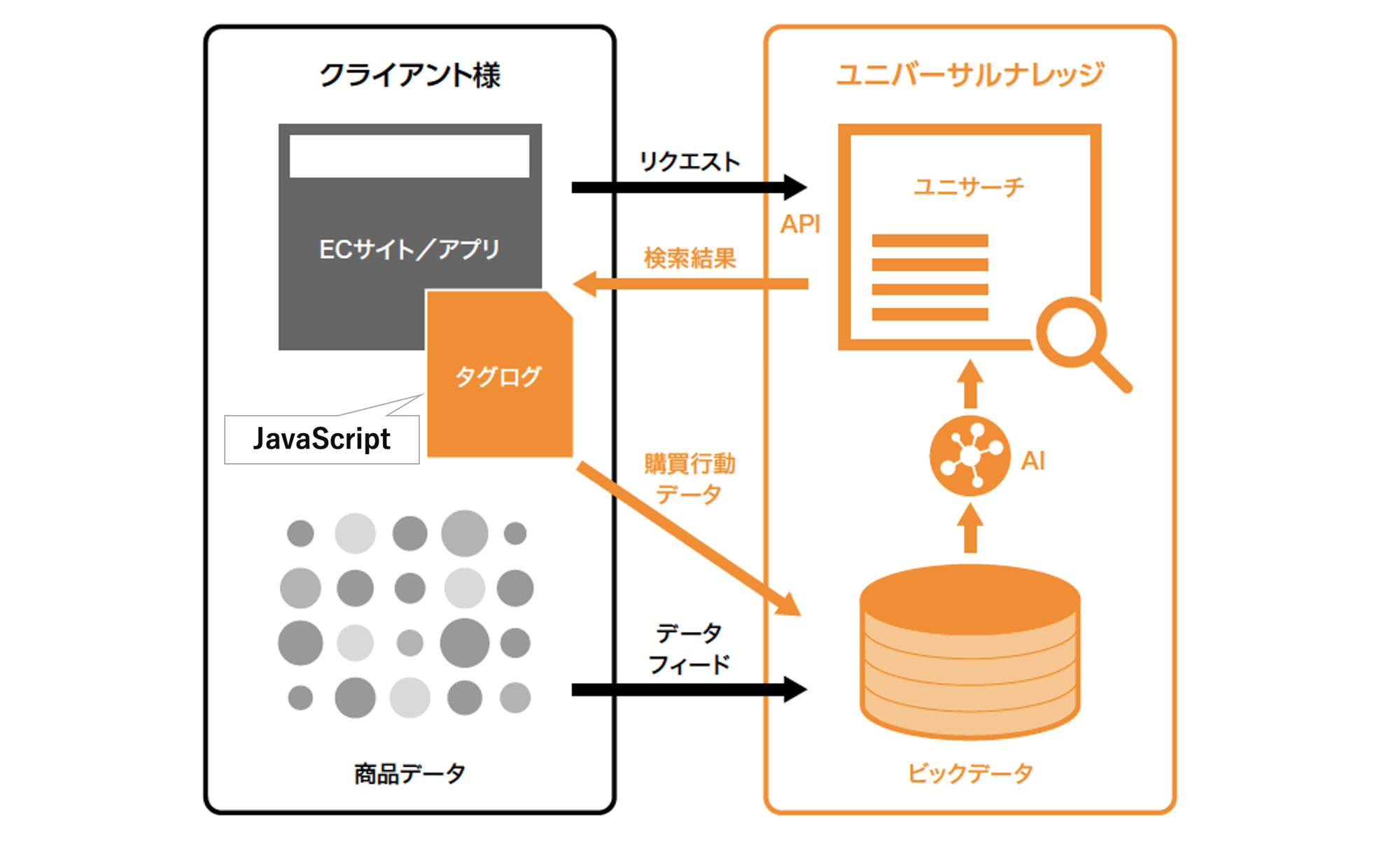

「ユニサーチ」ではまずECサイトやJavaScriptで構成された「タグログ」を埋め込む。このタグログによって、サイト利用者の購買行動データが「ユニサーチ」側に蓄積されるようになる。

次に、蓄積された購買行動データとフィードされた商品データをもとにユニバーサルナレッジ独自のAIアルゴリズムを活用して検索結果の最適な並び順を決定する。プロセスはAPI連携されており、ECサイト側から送られるキーワードリクエストに応じて、「ユニサーチ」が最適化された検索結果を返すという流れで運用されている。

「ユニサーチ」の仕組み

「ユニサーチ」のサイト内検索結果は、AIによる自動最適化によって並び順が変わる。同じキーワードでも、顧客の行動変化に応じてランキングが調整される。これに加え、顧客ごとの繰り返し購入商品を自動で上位表示するといった顧客ごとのパーソナライズの仕組みも導入している。

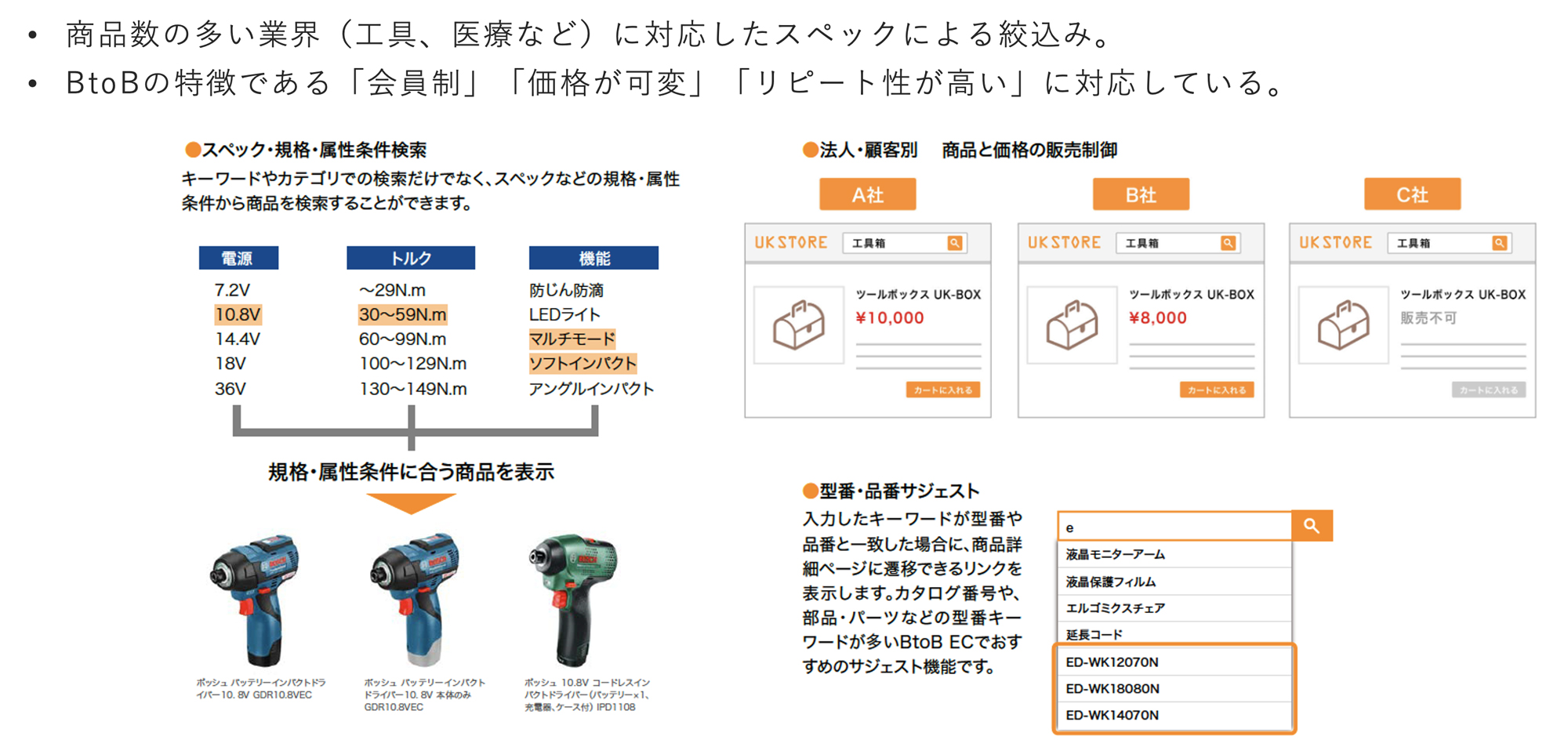

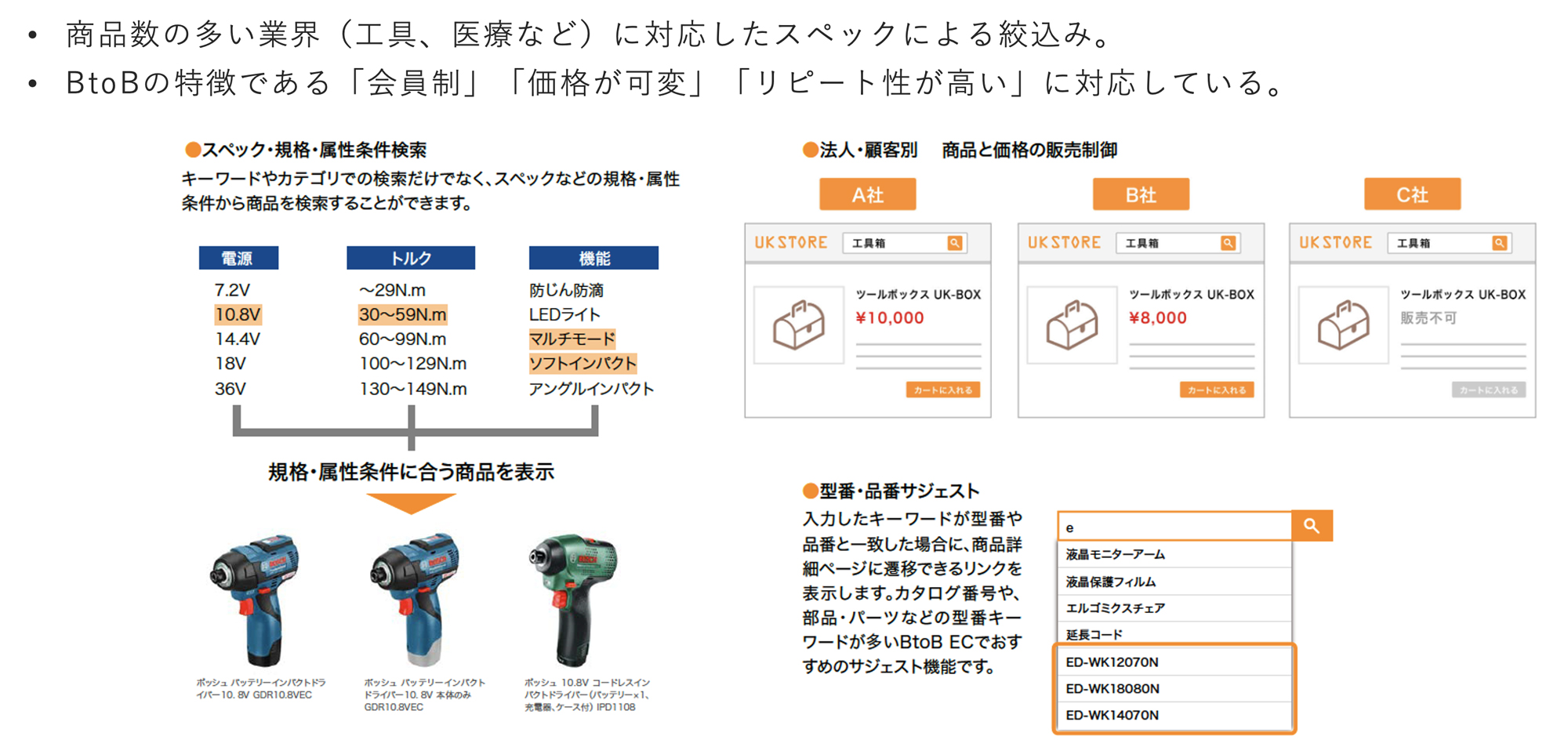

検索サジェスト機能では、BtoB特有の型番や品番のサジェストを行い、履歴サジェストによって再訪顧客のUX向上を図っている。また、ファセット検索(絞り込み検索)では、属性情報の的確な絞り込みをサポートし、キーワードやカテゴリーごとに最適な絞り込み項目を自動で表示することで利便性を向上させている。

BtoBに特化した「ユニサーチ」の検索機能

また、法人顧客ごとに異なる価格設定に対応。特定の企業には異なる価格を提示し、場合によっては表示しないなど、細やかな販売管理にも対応している。さらに、検索窓では型番や品番のサジェスト機能が備えられ、ユーザーが商品を素早く見つけられるように工夫している。ユーザーは電源やトルク、機能などの条件を選択することで、必要な商品を迅速に見つけられる。

BtoB-EC特有の会員制度や価格の変動にも対応

加えて、パーソナライズ機能により、顧客の行動履歴を活用して繰り返し購入される商品が検索結果で上位に表示される仕組みも採用している。この際、個人情報は一切使用せず、行動履歴のみをもとに実施していることが特長だ。

個人情報を利用しないパーソナライズ機能

履歴サジェスト機能では、過去に検索した内容を記憶し、ユーザーが検索窓に入力を始めた段階で一致する履歴が表示されるため、スムーズな検索体験が可能となる。

「ユニサーチ」の履歴サジェスト機能

「ユニサーチ」の大きな特長の1つが、同義語の運用だ。すでに150万語以上の同義語が登録されており、たとえば「椅子」や「チェア」といった表記ゆれに加えて「スツール」など異なる表現でも対応し、適切な検索結果を表示する。

この同義語辞書は専任コンサルタントによる継続的な構築と更新が行われており、検索の品質を高めるため、日々進化し続けている。

BtoB-ECサイトで売り上げを伸ばすために

BtoB-ECサイトで売り上げを向上させるために、井上氏が特に重要だと語るのはリピート購入を簡単に行える環境を整えること。具体的には次の4点に重点を置くべきだという。

- 購入履歴に簡単にアクセスできる機能

- 購入履歴を表示する仕組みの導入

- 閲覧履歴の表示

- 検索機能に履歴サジェストやパーソナライズを取り入れること

繰り返し購入がしやすいBtoB-ECサイトの理想形の1つとして、井上氏が例にあげるのがネットスーパーのサイトだ。トップページに購入履歴、閲覧履歴、検索履歴を掲載することで利便性を向上させており、購入履歴へのアクセスを容易にするため、目立つボタンを設置したり、同じキーワードでいつも購入する商品を上位に表示する検索結果のパーソナライズを採用したりすることも効果的だ。こうした施策により、顧客体験の向上と売上拡大を同時に実現することが可能になる。

最後に「ユニサーチ」を導入したBtoB-ECサイトの事例をいくつか紹介する。工事資材のBtoB-ECサイトでは、型番検索に特化したサジェスト機能を提供している。この機能では、型番を入力するとそれに対応するサジェストが表示される仕組みだ。加えて、サジェスト結果に商品画像が表示される仕様となっており、視覚的にもわかりやすく、顧客の利便性向上に寄与している。

工事資材を扱うBtoB-ECサイトでの事例

製パン材料の卸売BtoBサイトでは、JANコード検索に特化したサジェスト機能を提供している。JANコードを入力すると対応するものが表示されるが、表示順にはユーザーの行動データを活用している。たとえば、売り上げやインプレッション、クリック数などを分析し、最も需要がある商品や関連性が高い商品を優先的に表示することで、必要なものを簡単に見つけられる仕様となっている。

製パン材料を扱うBtoB-ECサイトでの事例

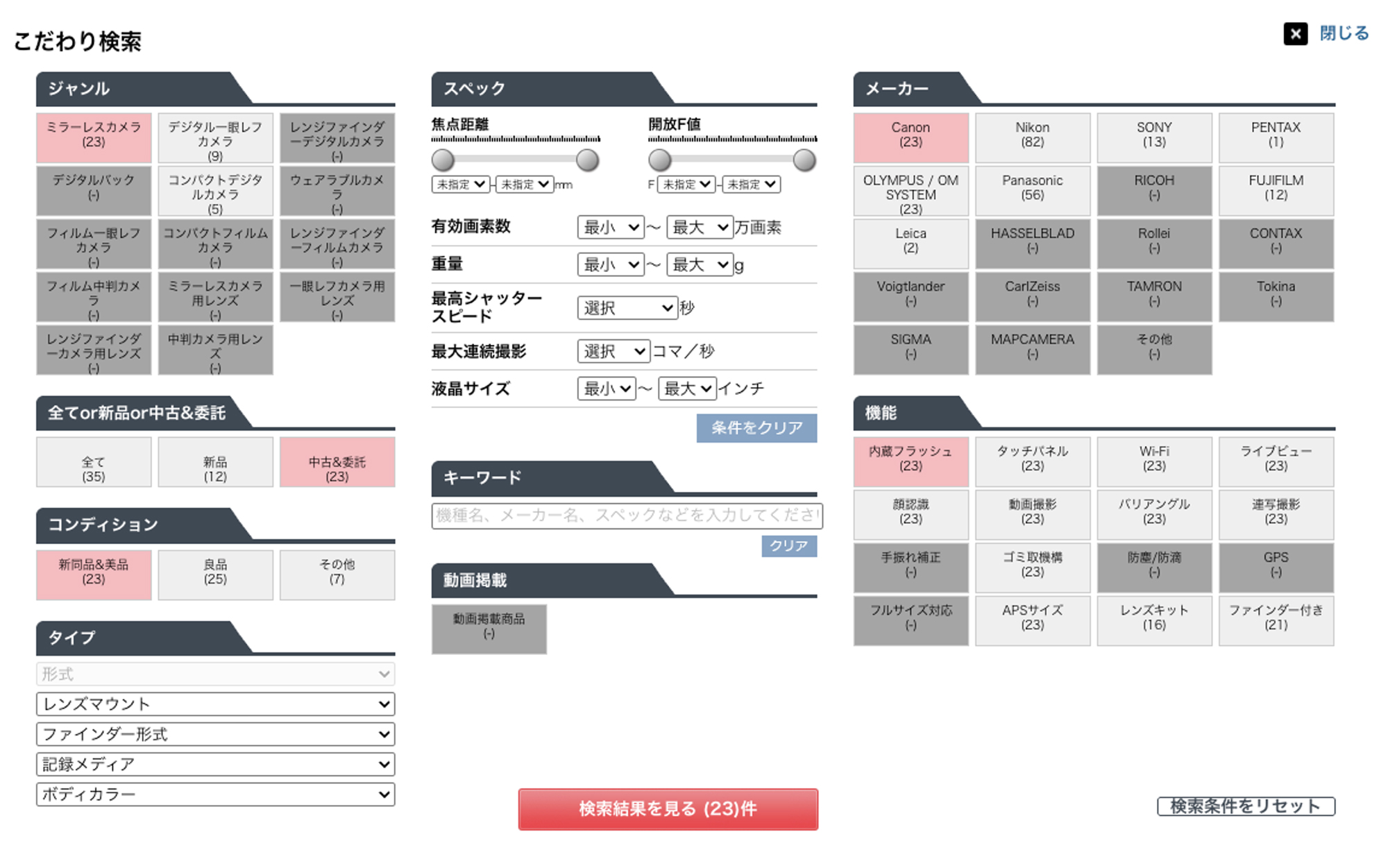

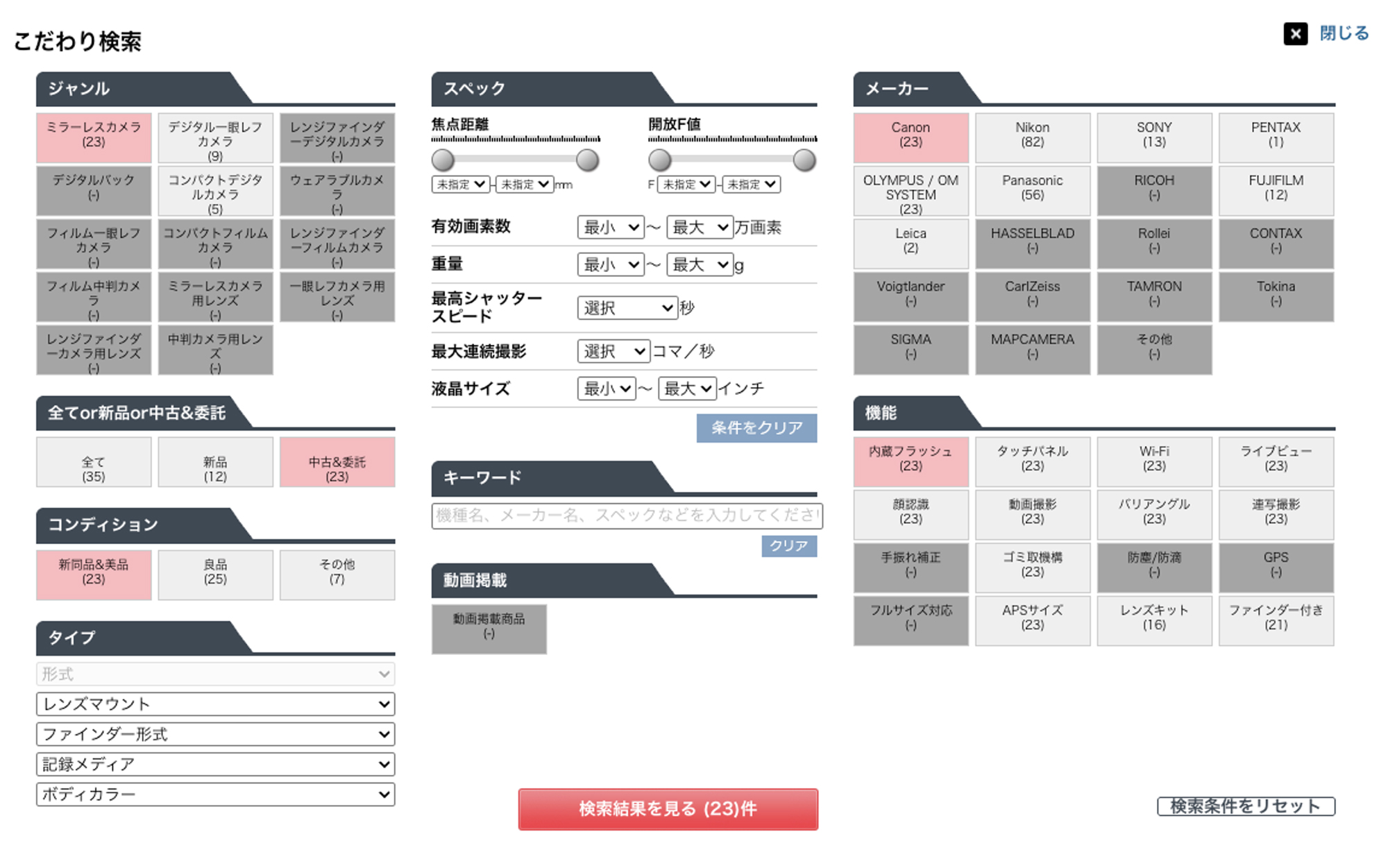

カメラの専門店には「こだわり検索」がある。専用のパネルが開き、パネル内で赤く選択された箇所をもとに条件を指定する。たとえば「ミラーレスカメラ」や「キヤノン」といった条件を順に選択すると、検索結果に該当する商品を表示するが、条件を選択するたびに絞り込み結果の件数がリアルタイムで変動する。絞り込みを確定し、検索ボタンを押すと該当する検索結果が表示される仕組みである。このシステムは、スペックによる分類や商品点数が多いECサイトにおいて有効な手法だ。

カメラ専門店の「こだわり検索」

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:B向けEC担当者必見。BtoBビジネスを成功に導くサイト内検索の最適化戦略

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.