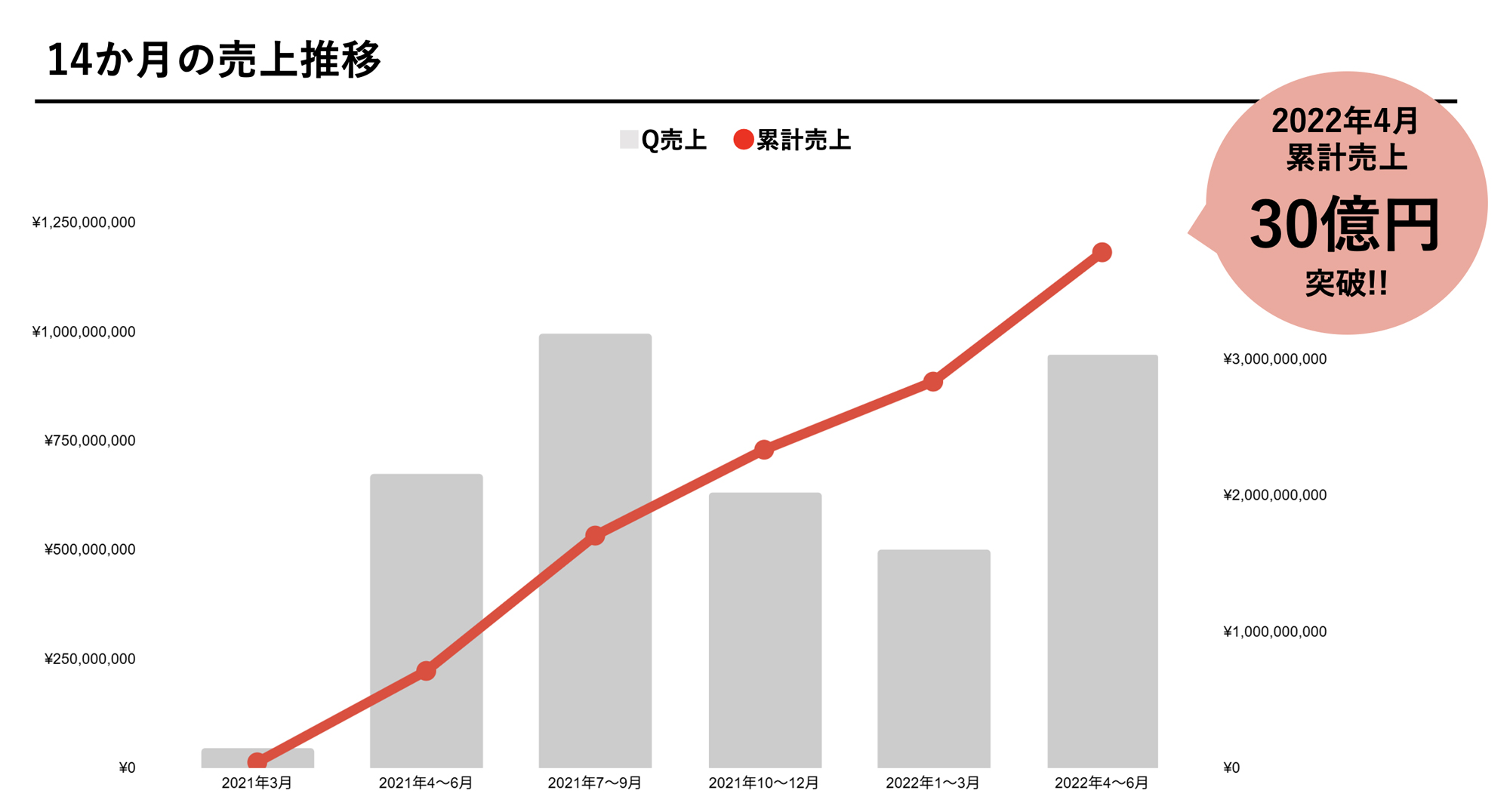

14か月で累計売上30億円超え。 韓国のネイルブランド「ohora」の急成長を支えたEC戦略とは

韓国発のセルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」は、2021年の日本上陸からわずか14か月で累計売上30億円を達成した。EC事業の立ち上げにありがちな“落とし穴”をどう回避し、どのように成長したのか。「ohora」の日本カントリーマネージャーであるグルガジャパン取締役のオー・ジュンヨン氏と、DGビジネステクノロジーの古屋仁俊氏が、その急成長を支えた、綿密に練られた設計と仕組みについて解説する。

韓国発のネイルブランドが日本上陸

手や足の爪に施すネイルアートは、ネイリストに施術してもらうほかセルフネイルも一般的だ。セルフネイルのなかでも爪に貼って形を整え、UVライトで硬化させるだけのネイルシールは、その手軽さから人気を集めている。2019年に韓国で誕生した「ohora」は、独自開発した新素材のネイルシール「セミキュアジェルネイル」を世界中で展開している。

「ohora」のネイルシールは400種類以上のデザインがそろっており、20代から30代を中心に支持されている。「ohora」を展開するグルガジャパンのオー・ジュンヨン氏は「1箱1800円で2回ほど使えるコスパの良さや、ネイルサロンで仕上げたかのようなクオリティが強み」と話す。

「ohora」が日本市場に参入した目的は、大きく3つある。第1に、グローバル展開の最初のステップとして日本で挑戦したかったこと、第2に、従来のネイルシールとは異なる「セミキュアネイル」という新しい選択肢を日本市場で試し、定着させたかったことだ。そして第3として、韓国でSNSを中心に成功した方程式を、日本のアーリーアダプター層にも応用し、認知拡大の基盤を作りたいという狙いがあった。(オー氏)

グルガジャパン 取締役 オー・ジュンヨン氏

「ohora」は日本進出にあたりコンペを実施してパートナーを選定した。「ohora」が最終的にデジタルガレージグループを選んだ理由は、設計からオペレーション構築まで最もスピード感を持って進めることができると判断したことと、韓国で成功し、日本でも実践したいと考えていたCRM活用に実績があると判断したためだという。

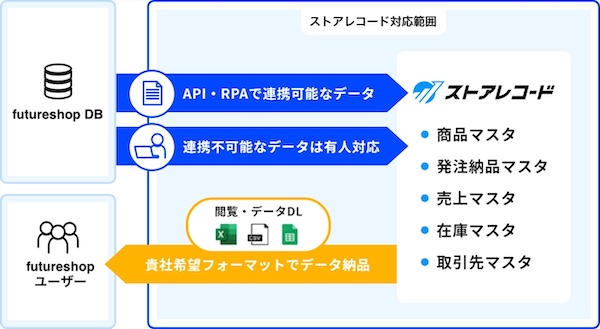

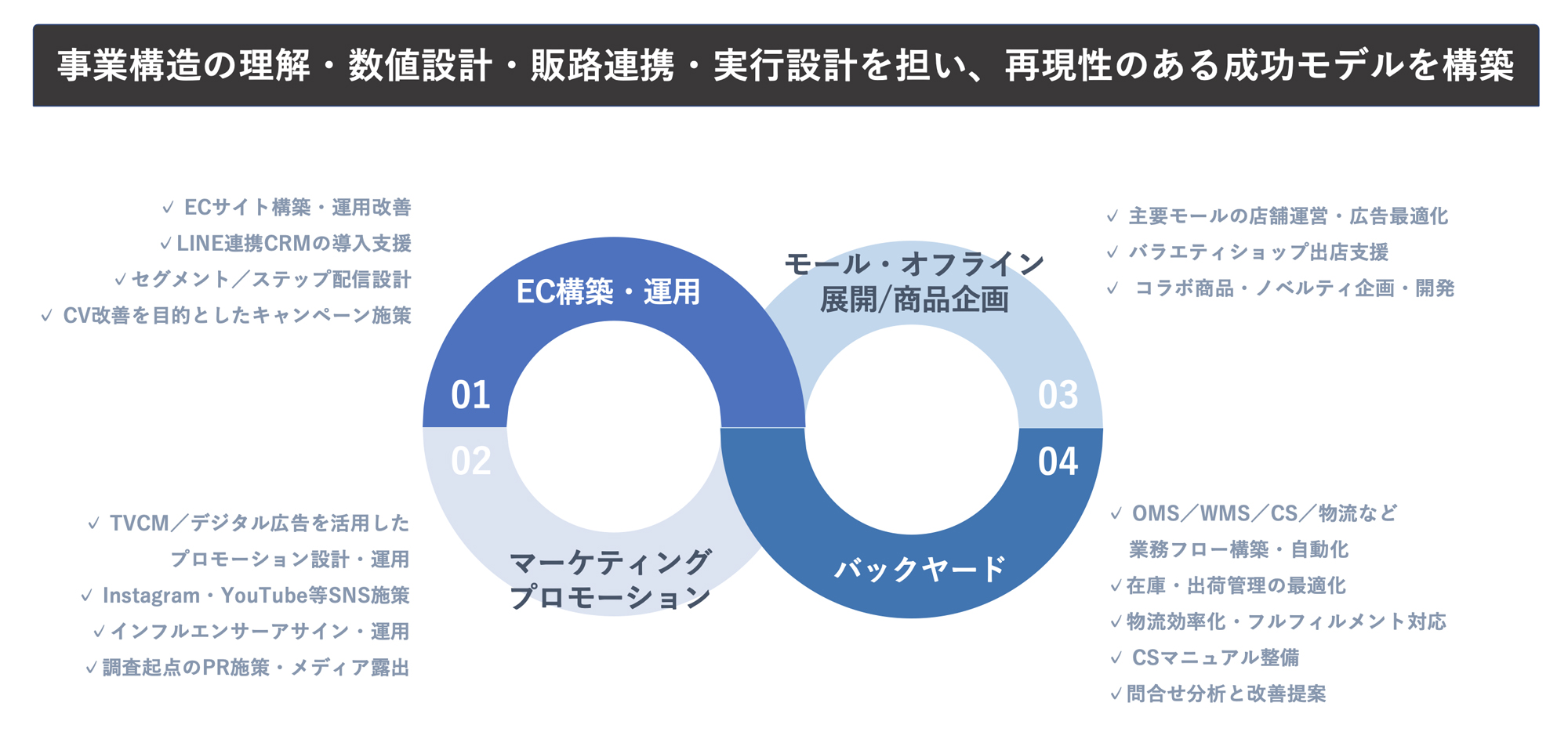

DGビジネステクノロジーをはじめとしたデジタルガレージグループ(以下DGグループ)では、EC事業の立ち上げに際し、必要な事業計画の作成からチャネル開拓、商品企画、注文・物流の管理、プロモーション、CRMまで、製造以外はトータルで支援可能だ。

「ohora」日本展開の戦略とは

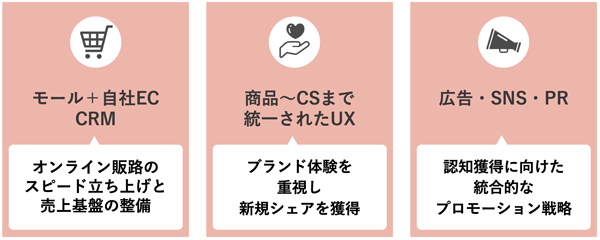

DGグループは2021年、「オンライン販路のスピード立ち上げと売上基盤の整備」「ブランド体験を重視した統一されたUXでの新規シェア獲得」「広告とSNSを組み合わせた統合マーケティング」という3つの戦略軸で「ohora」日本展開の支援をスタートした。

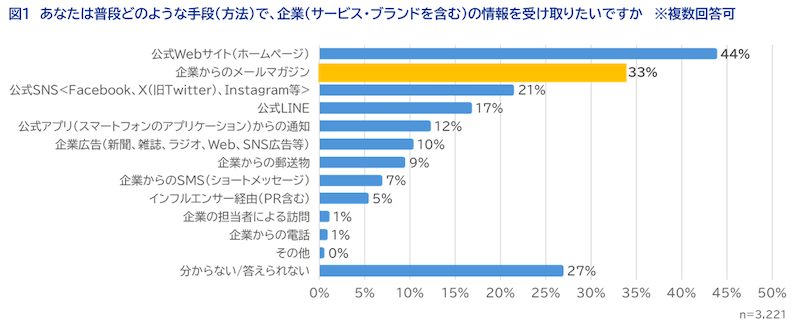

初年度は早期にシェアを取ることに注力するため、オンラインの販路から立ち上げた。また、韓国では基本的にデジタルマーケティングが主流だが、日本ではメディア傾向を踏まえて、デジタルに加えて統合的なプロモーションを実施することにした。(古屋氏)

DGビジネステクノロジー プロフェッショナルソリューション本部 コマースコンサルティング部 部長 古屋仁俊氏

EC立ち上げにありがちな落とし穴をどう回避したか

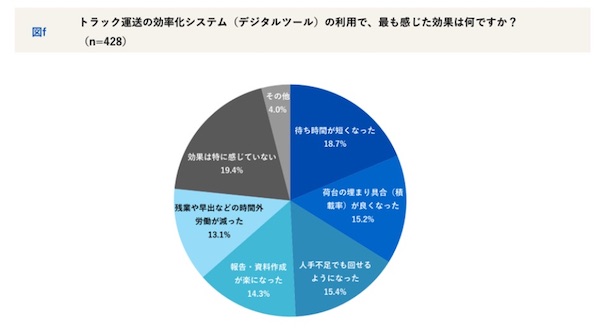

DGグループでは多くのブランドのEC支援の経験から、EC立ち上げ期にありがちな課題を「7つの落とし穴」としてまとめている。

- 開発:自社ECの立ち上げに時間がかかり、販売機会を逸する

- モール活用:モール単体で売り上げを作りに行き、後続施策につながらない

- 集客:認知が取れない。広告効果が低く、初期投資が無駄に感じる

- CRM:顧客がたまらず、初回購入で終わる

- 分析:感覚と属人性に頼り、失敗を繰り返す

- LTV/育成:初回購入後の継続率が低い

- 物流:注文データや倉庫との連携が複雑で出荷遅延が発生し、対応コストが増大する

「ohora」を支援するうえでも、これらの落とし穴を回避するために、対策をしっかりと組み立ててからEC事業をスタートした。

1.開発

ECサイト構築には通常6か月から1年程度かかることが多いが、スピードを重視し、「Shopify」でサイトを構築した。「Shopify」にはECサイトの課題や規模に合わせてさまざまな機能をアプリで追加でき、スピーディな構築が可能だ。また、改修や追加開発、運用も柔軟に行える。

2.モール活用

ECモールへの過度な依存は韓国ブランドでも課題とする企業が多い。「ohora」は現在、楽天市場、Amazon、Qoo10に出店しているが、自社ECとECモール店舗が共存するよう戦略的に設計した。その結果、顧客の重複率は4%未満に抑えられており、それぞれの販路で顧客基盤を着実に築いている。

「ohora」の日本での売上シェアは自社ECが半分以上となっている。これは他の韓国ブランドには見られない理想的な割合。(オー氏)

3.集客

多くのブランドが苦戦する集客について、立ち上げ初期は韓国での成功事例を参考に広告施策を実施した。しかし成果が出なかったため、広告に加え、テレビCMやPR、SNSなどを連動させた統合型マーケティングにシフト。その結果、初年度から高い認知率を獲得することに成功した。

韓国の成功パターンだけに頼っていたら、今の「ohora」の成功はなかった。当時は日本市場でのノウハウがなかったが、多様なメディアで顧客とのタッチポイントを作れたことが非常に有効だった。(オー氏)

4.CRM

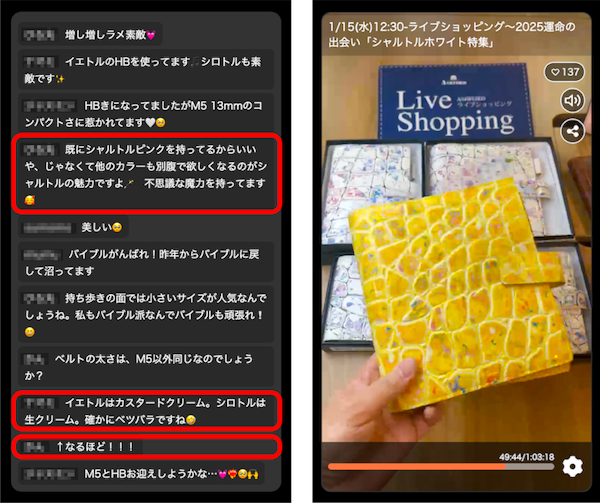

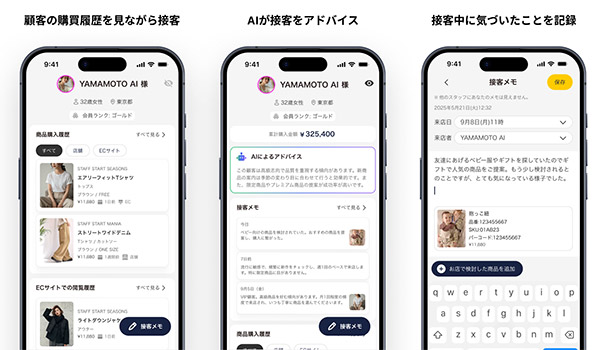

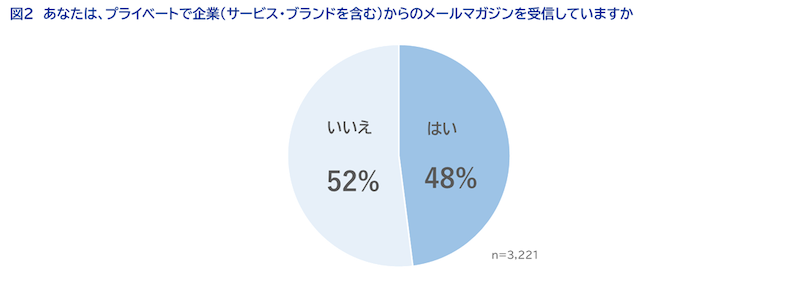

「初回購入で終わってしまう」というよくあるECの課題に対し、「ohora」は2回目の購入率が40%と非常に高い数字を維持している。これは商品の良さに加え、LINEを活用した顧客コミュニケーションが功を奏しているという。「Shopify」とLINEを連携させ、顧客データに基づいてカゴ落ちや再入荷通知など、メッセージ内容を変えて送信している。

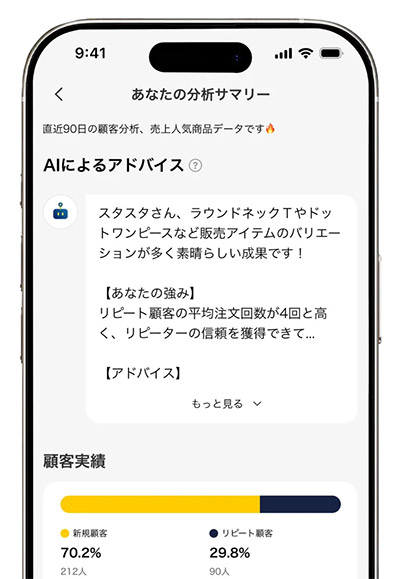

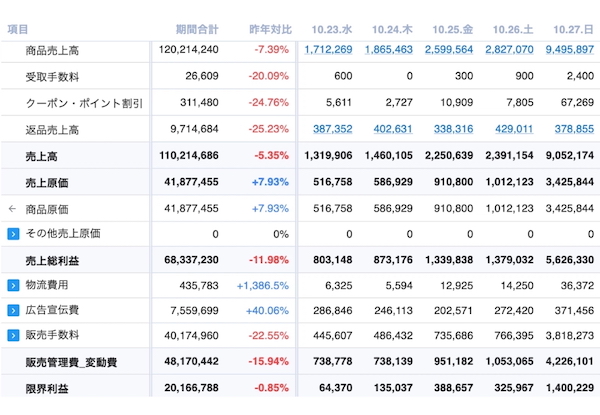

5.分析・6. LTV/育成

「ohora」ではダッシュボードを早期に作成し、プロジェクトメンバー全員が同じ数字を見て、振り返りや仮説検証を行う仕組みを作った。さらに、市場調査や他社比較も加味してPDCAサイクルを回す分析手法を採用。LTV・育成面では、LINEに加え、パーソナルカラー診断などのコンテンツやレコメンド機能も活用し、顧客が新しいネイルデザインを発見できる取り組みを積極的に行っている。

7.物流

以前は注文データの管理を手動で行い、韓国から出荷していたため配送までに時間がかかるなど、課題を抱えていた。それを国内出荷に切り替え、OMS(受注管理システム)やWMS(倉庫管理システム)に加えてノーコードツールを導入し、注文データの取得から配送までを完全に自動化した。その結果、配送のリードタイムが大幅に改善され、月3000件あった配送に関する問い合わせが10分の1にまで減少した。

物流の自動化・効率化によって、人的リソースだけでなくコスト削減につながった。削減できた費用は、広告費や新規顧客獲得のための予算に回せている。(オー氏)

3つの成長ステップとその成果

ここからは、「ohora」が日本市場に本格参入してからの14か月を、3つのフェーズに分けて解説する。

フェーズ1:モール限定のテストマーケティング

2021年3月にECモールでの販売を開始。日本市場でのニーズや勝ちパターンの検証を目的に、ECモールのイベントやキャンペーンにも積極的に参加し、SNSの活用にも力を入れた。新商品を販売するとSNSでユーザーが反応してくれるようになり、販売開始から間もなく1日の売上が1000万円を突破した。

購入者の増加に伴い口コミが生成され、その口コミが新たな購入者を呼ぶという好循環が生まれた。(古屋氏)

立ち上げ初期にこのサイクルを構築できたことが、その後の成長につながったと認識している。(オー氏)

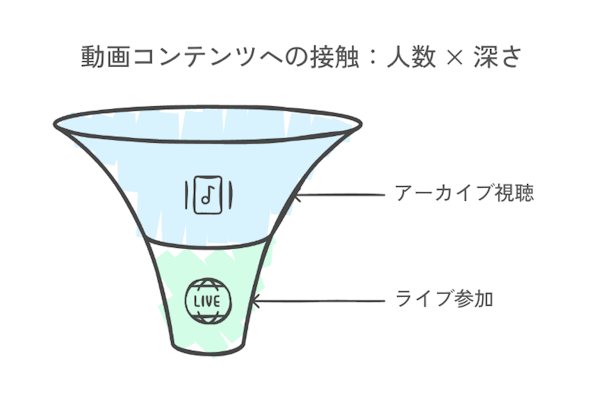

フェーズ2:自社ECサイトローンチ

2021年6月、自社ECサイトをオープンした。ネイル用品の需要は6月から8月にかけてピークを迎えるため、この時期を逃すことなく、フェーズ1での成功体験を自社ECサイトにもつなげたいという狙いがあった。テレビCMも放映し、自社ECへのアクセスを促す動線も作った。同時にインフルエンサーやアンバサダーと協力し、LINEやInstagramを活用してさまざまな層にリーチし、話題作りをした。

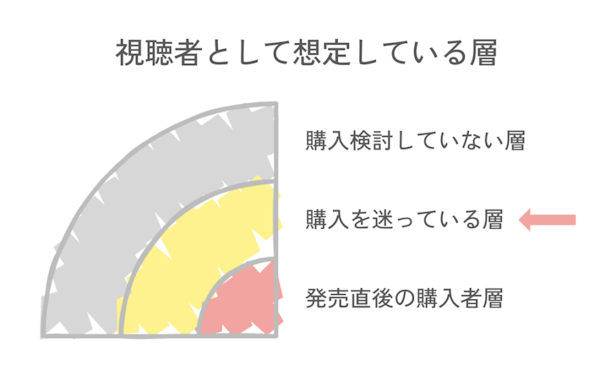

SNSで話題になったとしても購入に直結しないことを踏まえ、KPIは「LINEの友だちになってもらうこと」に設定。これが購入検討段階の顧客とのつながりを増やし、後の売上拡大に大きく貢献することとなった。夏の需要期には月商3億円規模にまで成長し、自社ECの売り上げが全体の50%に達した。

フェーズ3:ナーチャリング本格化

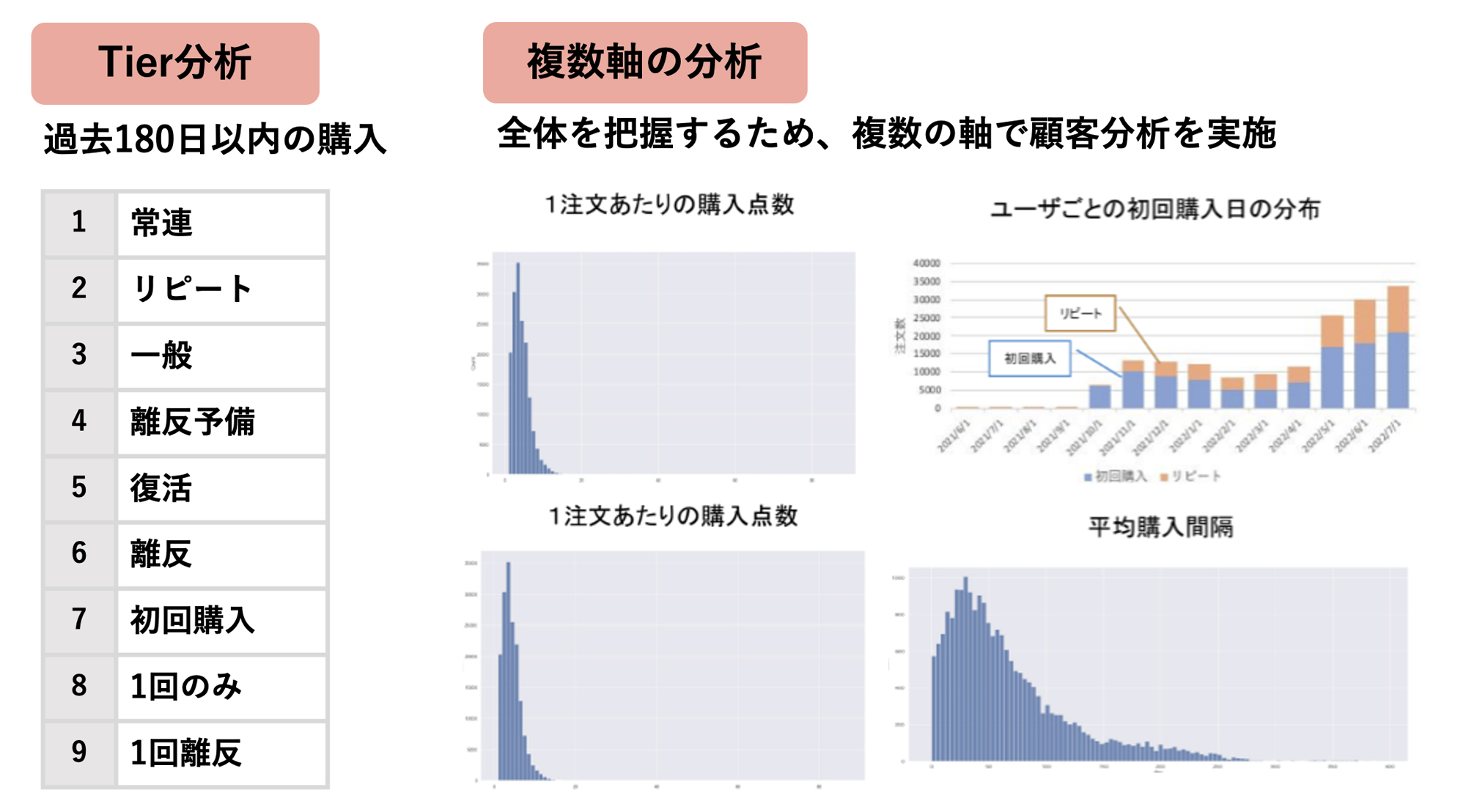

夏の需要期が終わった9月以降は、新規顧客の獲得が難しくなる。そこで、夏にLINEの友だちになったものの、まだ購入に至っていない未購入者を中心に、ナーチャリング(育成)に力を入れた。「ohora」では過去180日以内の購入履歴から顧客を9つの階層(Tier)に分けて分析・アプローチ施策を展開している。

LINEの全体配信だけでなく、セグメント配信やシナリオ設計も活用し、パーソナライズされたメッセージを配信した。その結果、需要期以降LINE経由での新規顧客獲得の割合は35%に達し、LINEが新規獲得にも有効であることを証明した。

これは、購入に至らなくてもまずは友だちになってもらう施策を徹底的に打ち出してきた成果だ。また、トライアンドエラーで施策を積み重ねていく継続的なPDCAが重要だと考えている。(古屋氏)

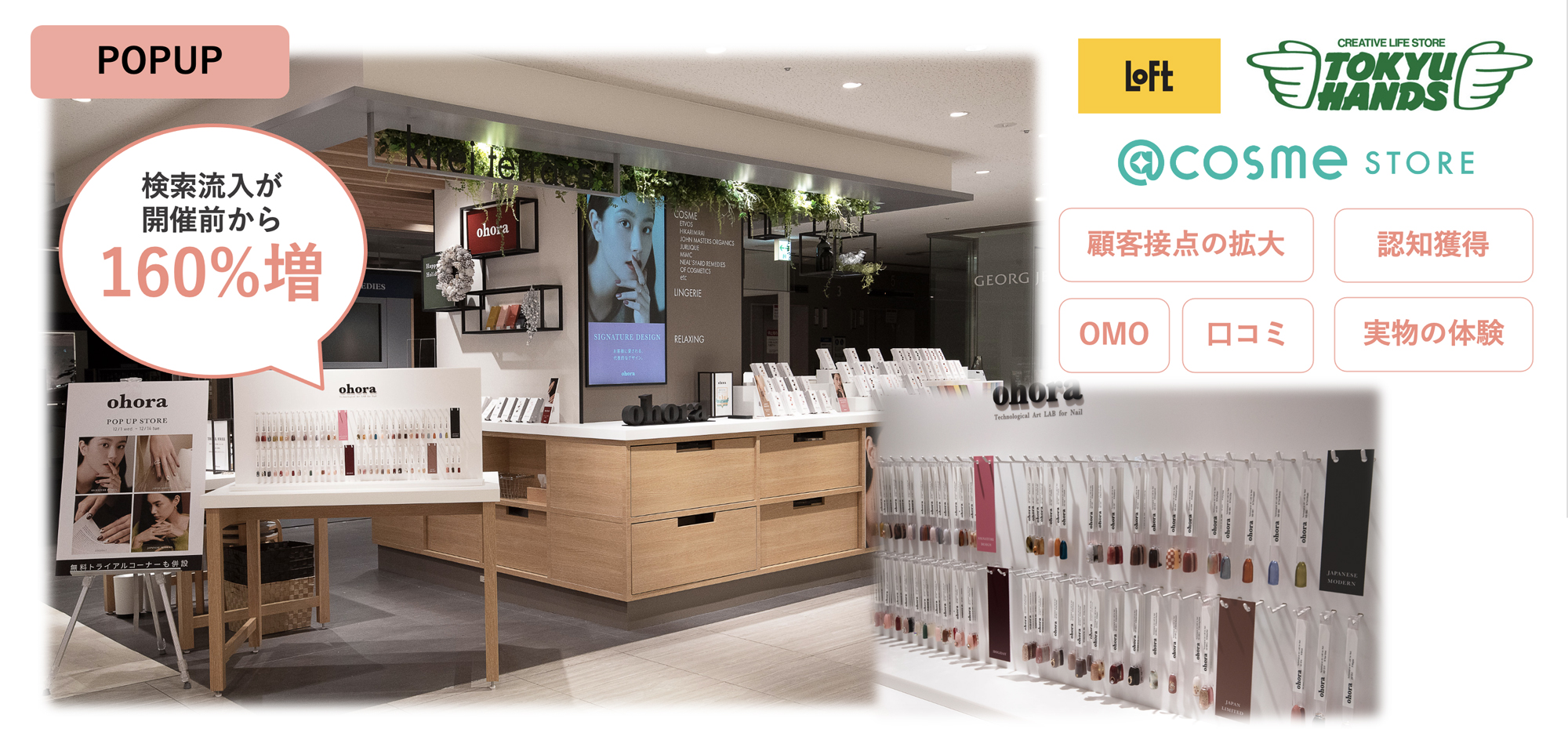

また、ポップアップショップといったオフラインでの取り組みも開始した。オンラインとオフラインの相互送客施策を展開し、ある地域ではポップアップショップ開始後、検索経由の流入が160%増加したケースもあった。ポップアップショップでは「ohora」の商品を体験できるブースを設置。ブースは常に満席で、商品を体験したおよそ8割が商品を購入した。

タッチポイントを増やすことで認知が広がり、実際に商品を体験する機会の提供が購入につながったと考えている。

ポップアップショップでは、オンラインでは得られない顧客のリアルな声を聞く機会を得た。実際のトレンドや商品開発、広告戦略に生かすことができ、オフラインとオンラインの両軸で展開することで双方が連動するシナジーが生まれた。(オー氏)

こうした取り組みを経て2022年4月、事業スタートからの「ohora」の累計売上は14か月で30億円を突破した。また、発売9か月で購入者数26万人、販売個数150万個といった実績のほか、韓国ブランドとして初めて楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤーを獲得することもできた。以降もディズニーなど大手ブランドとのコラボ商品で話題性を作り、新しい顧客との出会いを創出している。

持続可能な成長の仕組み作りが事業の未来を左右する

韓国ブランドのほとんどは1、2年でブームが去ってしまう。しかし、「ohora」はDGグループとの協業によって、顧客のロイヤルティを深めたことやオペレーションの改善により収益性を高めるなど、ビジネスを構造化できたことが最大の成功要因。(オー氏)

DGビジネステクノロジーは、2025年4月にDGグループ内のナビプラス、DGコマース、スクデットの3社が統合し、新しく発足した会社だ。事業・マーケティングをはじめとしたビジネスコンサルティングからECサイトの構築・運用、CXサービス、セキュリティソリューションまで、幅広いサービスを提供している。また、AIやフィンテックといった先端技術の研究開発にも力を入れている。

またテクノロジーだけでなく、ブランド成長の仕組みをゼロから設計・実装する支援を強みとしている。ブランド運営に必要なチャネル設計、商品企画、プロモーション、バックヤード、CRMなどを一括で支援し、設計だけでなく実行までを支える。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:14か月で累計売上30億円超え。 韓国のネイルブランド「ohora」の急成長を支えたEC戦略とは

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

ツクルくん

ツクルくん カラミちゃん

カラミちゃん