ついに日本でもスタートした「TikTok Shop」。アプリ内で発見から購入まで完結する“発見型EC”として注目され、リリース初日から登録セラー数が7800社を突破するなど、大きな話題を呼んでいます。「TikTok Shop」で成果を出す上で核となる「コンテンツ戦略」にフォーカス、これからファンを増やしたいブランドやEC担当者に向けて、実践的な戦略や成功のポイントを解説します。

新興ブランドでも勝てる余地は十分にある。「TikTok Shop」が広げる可能性 すでに「TikTok Shop」が運用されている海外市場では、驚異的な成長を遂げています。たとえば中国では、2024年の「抖音(Douyin)」全体のGMV(流通取引総額)が5480億ドルを記録。英英国やインドネシアでは、多くの「TikTok」発のブランドがGMVランキングにランクインし、大手企業をしのぐ成果を上げています。(参考:CHARM.IO「Top UK Beauty Shops on TikTok: Who’s Leading in Sales and Engagement Top 100 TikTok Shop in Indonesia 2025

このように「TikTok Shop」の最大の強みは、ブランドの知名度や広告予算の大小にかかわらず、発見を起点に購買へと自然につなげられる点 にあります。つまり、まだ立ち上げ間もないブランドであっても、工夫次第で一気に注目を集め、売り上げを伸ばすことが可能なのです。特に日本国内では、黎明期である今こそ先行者としてのポジションを築きやすく、伸びしろの大きい段階と言えるでしょう。

すべての起点は「コンテンツ」 「TikTok Shop」で話題化や売上アップを狙うためには、何から始めるべきなのか。具体的な戦略とノウハウを解説していきます。

「TikTok Shop」を開設した直後にまず取り組むべきことは、「質にこだわったコンテンツを継続的に発信する 」です。

その理由は、「TikTok」というプラットフォームが持つ独自の構造にあります。「TikTok」では、「コンテンツそのものの質」こそが成果を左右する最大の要素となっているからです。

「Instagram」「YouTube」のようにフォロワー数が投稿のリーチや評価に大きく影響するプラットフォームとは異なり、「TikTok」ではフォロワー数にかかわらず、良質なコンテンツがアルゴリズムによって選別され、多くのユーザーに届けられる仕組み があります。

つまり、コンテンツそのものの力が、リーチやCV(コンバージョン)に直結する設計になっているのです。

この仕組みを正しく理解した上で、「TikTok」ならではの文脈やユーザーの期待に沿ったコンテンツを継続的に発信していくことこそが、「TikTok Shop」で成果を出す上で欠かせない“出発点”となります。

コンテンツ制作で押さえるべきポイント 「TikTok Shop」の特長を踏まえて、成果を上げるために重要なコンテンツ制作ポイントを整理しておきましょう。

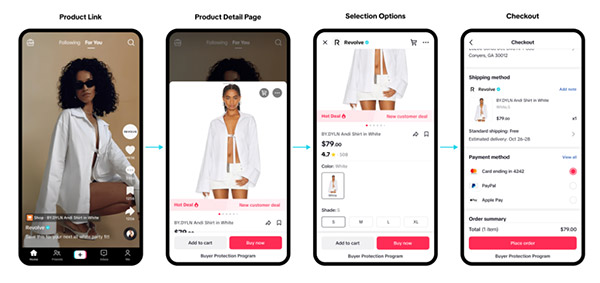

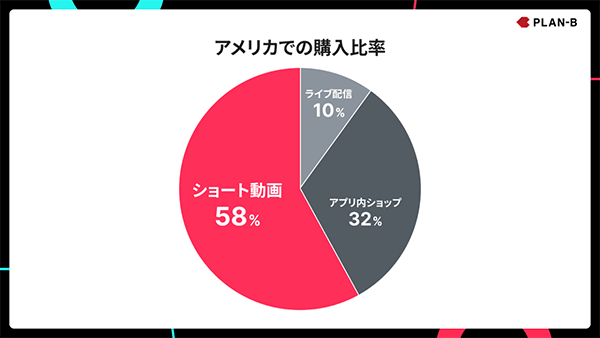

ショート動画を軸に“露出の最大化”を狙う 「TikTok Shop」で商品を販売する方法は、主にショート動画、ライブコマース、ショップページの3つです。このうち、特に重視すべきなのがショート動画です 。実際に、米国市場では売り上げの約半数がショート動画経由で発生しているというデータもあり、これはグローバル全体でも同様の傾向が見られます。

まずはショート動画を積極的に活用し、露出を最大化することが最優先となります。

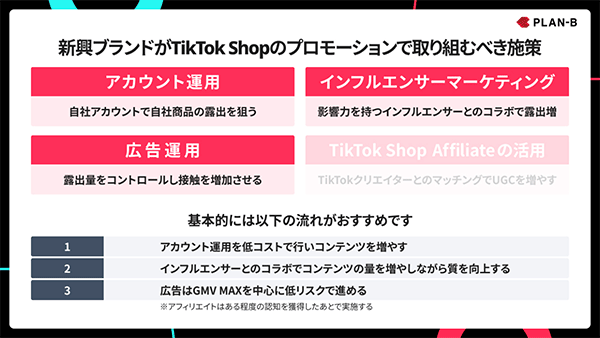

アカウント運用、インフルエンサー投稿、広告から始める 新興ブランドが「TikTok Shop」のプロモーションで取り組むべき施策は、大きく分けて次の3つです。

①アカウント運用:自社アカウントで商品の露出を狙う まずは自社の公式アカウントを活用し、訪問したユーザーの購買意欲を刺激するコンテンツを準備しましょう。ここは唯一、費用をかけずに露出量を自社でコントロールできる領域です。

特に意識すべきなのは、「質にこだわりすぎるよりも、量を優先すること 」。たとえば「まずは週3本投稿」を目安に、継続的にコンテンツ量を増やしていくことが大切です。

②インフルエンサーの投稿:影響力を持つインフルエンサーとのコラボで露出アップ 次に実施すべきなのは、インフルエンサーとのコラボレーション です。質の高いクリエイティブ制作に長けているインフルエンサーに商品を紹介してもらうことで、一気に露出を拡大することが可能です。

ただし、特に「TikTok」においては、単にフォロワー数が多いインフルエンサーに依頼すれば成果が出るというわけではありません。

では、どのようなインフルエンサーを選べばよいのでしょうか? その判断の参考として、私たちが月間3万件以上の投稿データを継続的に分析するなかで見えてきた、「成果を出せるインフルエンサー」に共通する要素を紹介します。

消費者目線で「気づき」をくれる :企業にはない視点や言葉選びで、商品の魅力をより自然に伝える力。投稿の切り口が新たな発見につながることもありますトレンドを敏感にキャッチする :SNSトレンドを素早く捉え、投稿に自然に取り入れられる感度の高さ購買を促す「プレゼン力」がある :「なぜおすすめなのか」「どのような人向けか」などを、自分の言葉でわかりやすく語れる力フォーマット適応力を備えたコンテンツ表現力 :各SNSに最適な形式・構成で投稿を作り上げる表現力成果を出せるインフルエンサーの特長 ③広告運用:露出量をコントロールし接触を増加させる 最後に押さえたいのが、広告による露出のブースト です。「TikTok Shop」の広告ソリューション「GMV Max」を活用すれば、あらかじめ設定した利益水準を維持しながら広告配信を行うことができ、広告初心者にも扱いやすい設計になっています。

補足:アフィリエイト施策は“タイミング”が重要

「TikTok Shop」には、アフィリエイターとマッチングできる公募機能「TikTok Shop Affiliate」も用意されています。ただし、知名度が低い商品をアフィリエイターに紹介してもらうことはハードルが高いのが実情です。

なぜなら、アフィリエイターの多くは「売れやすい商品=人気がある商品」を優先的に選ぶからです。そのため、ある程度の認知を獲得したあとでアフィリエイターに選ばれる状況を作ることで、自発的な紹介が起こり、拡散効果が大きくなるという流れをめざすのが理想的です。

「TikTok」で売れる仕組みとは? 露出最大化のための戦略に焦点を当ててきましたが、ここからは、次のステップである「どうすれば売れるのか」について掘り下げていきます。

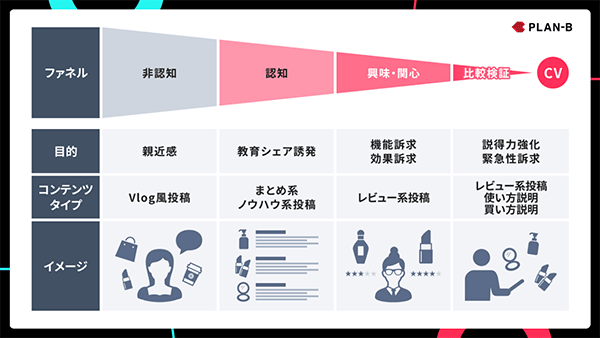

フェーズに応じて「認知型動画」と「販売型動画」を使い分ける コンテンツの再生数や話題性が高くても 、それだけで売り上げにつながるとは限りません。「TikTok」で売り上げを伸ばすためには、動画の役割を明確に理解したうえで、フェーズに応じたコンテンツ戦略を設計する必要があります 。

動画には大きく分けて、次の2つのタイプがあります。

認知型動画 :興味喚起を目的としたコンテンツ販売型動画 :購入行動を後押しする訴求型コンテンツ具体的に、どのフェーズでどのようなコンテンツを届けるべきかについては後述します。フェーズごとの設計こそが成果を左右する重要なポイント であることを、ぜひ押さえておいてください。

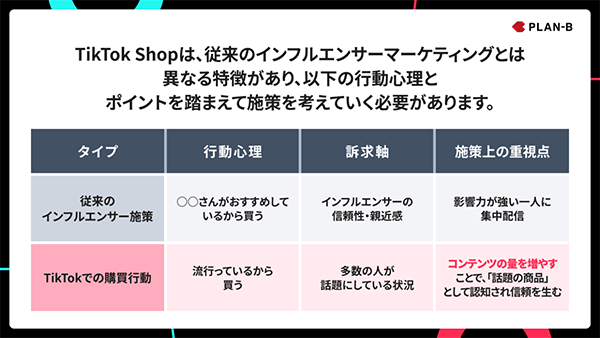

「流行り」は偶然ではなく“演出”できる 今や「TikTok」は、トレンドの発信源として大きな影響力を持っています。実際に、「TikTokで話題だから」という理由で購入に至る、いわゆる“「TikTok」売れ”も頻発しています。

しかしこうした話題化は、すべてが偶然に起きているわけではありません。むしろ多くの場合、意図的に演出・コントロールされた結果 なのです。

そのカギを握っているのが、「TikTok」独自の強力なレコメンドアルゴリズムです。ユーザーの興味・関心を精緻(せいち)に捉え、関連性の高いコンテンツを次々と表示する仕組みによって、「話題の商品」として意図的に認知され、購買へとつながっていく流れが生まれています。

ユーザーが商品などに7回接触すると記憶に残り、購買につながりやすくなるという「セブンヒッツ理論」があるように、「TikTok」のアルゴリズムも、そうした心理効果を後押しする構造を持っています。

この仕組みを踏まえると、多くのコンテンツをあらかじめ用意しておくことがいかに重要かわかります。接触回数を増やすことで、ユーザーに「話題の商品」として認知され、購買意欲を高める流れを意図的に生み出すことができる のです。

「TikTok」でモノを売るためのロードマップ 最後に「TikTok Shop」で成果を上げるための全体戦略を、ユーザーの購買フェーズに沿って分解しながら紹介します。

プロモーションロードマップ:ユーザーフェーズ別の施策設計 「TikTok」で購買を生み出すには、ユーザーのフェーズから逆算したプロモーション、クリエイティブ戦略が欠かせません。

具体的には、下の図のようにまずは「知ってもらうこと」を出発点として、それぞれのユーザーのフェーズ(非認知/認知/興味・関心/比較検討)を踏まえ、「どのタイミングでどのようなコンテンツを届けるべきか」を段階的に設計していく ことが、王道の戦略と言えるでしょう。

「TikTok Shop」成功のための6ステップ 「TikTok Shop」運用を成功に導くためには、次の6ステップを理解し、段階的に進めていくことが重要です。

①まずは「土台」を整える どれだけプロモーション施策を行っても、公式アカウントやShopページが未整備のままでは購買につながりにくいのが実情です。ユーザーが安心して購入できるよう、アカウント情報や商品ページなどを整備しておきましょう 。

②クリエイティブ企画の立案 次に重要なのは、商品に合わせたクリエイティブの企画立案 です。前述したユーザーフェーズ別のクリエイティブ戦略をもとに、投稿設計を行います。

③インフルエンサー、アフィリエイターを動かす 自社発信だけでは限界があるため、数を意識して複数のクリエイターを起用し、市場に多面的な投稿を増やすことで「話題性の演出」につなげていきます 。

④広告で加速させる 各投稿の効果を最大化させるため、広告を活用してインプレッション量と獲得効率を加速させていきます。

⑤顧客フェーズを分析し、PDCAを回し続ける 認知が必要なのか、最後の一押しが必要なのか、ユーザーのフェーズを見極めながら適切なクリエイティブを作り続けます。常にPDCAを回し、コンテンツと施策の精度を高めていくことが成長のカギ です。

⑥クリエイターから “自発的に手が上がる”状態へ 一定の話題性と実績が出てくると、アフィリエイターやクリエイター側から「紹介したい」という動きが自然と出てくる段階に入ります。このタイミングでは、効率的な運用体制、レギュレーション整備、長期的な獲得継続のための工夫が必要 になります。

まとめ 「TikTok Shop」は、従来の検索型ECとは異なり、知名度や予算に左右されにくく、新興ブランドでもコンテンツ次第で勝てる余地が十分にあります。

重要なのは「誰に・どのタイミングで・どのような形で、どれだけ届けるか」。つまり、コンテンツの量によって話題化を演出しつつ、ユーザーのフェーズに合わせた質と導線を掛け合わせること が、「TikTok」で成果を出すカギになります。

「TikTok Shop」にチャレンジする皆さんの一歩を後押しするヒントになれば幸いです。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」 で公開されている記事のフィードに含まれているものです。「TikTok Shop」で売れるコンテンツ作りの基礎+プロモーションの実践ロードマップ+成功のための6ステップ

AIとSEOを取り巻く情報を収集・分析すると、SEOの基本原則は変わらず、「ユーザーのニーズに直接応えられるような、高品質で役に立つオリジナリティのあるコンテンツを、信頼できる人やお店が作成していくこと」に行き着きます。

生成AIが劇的に進化し、ECを含めた業務の改善や効率化につながった事例は増えています。検索での変化はどうでしょうか? 人々の調べ方、探し方の原則はそのまま、媒介するツールの置き換わりによって、ゆるやかに進化、変化していくような気がしています。

つまりはE-E-A-T(Googleがサイトやコンテンツを評価するための基準)、「専門性(Expertise)」「経験(Experience)」「権威性(Authoritativeness)」「信頼(Trustworthiness)」が重要で、Googleの掲げる概念は至極、当然のことだと再認識しているところです。

「何を言うか」よりも「誰が何を言うか」をGoogleが重要視していることを踏まえると、自分が何者かになるしかないと考えられます。

“小さいお店だから”“無名のブランドだから”といって歩を止めるのではなく、愚直に自分たちが「どこで何をしていて、それをどんな人たちへ届けようとしているのか、何を知っていて、何を解決できるのか」を丁寧に発信していくことが、真のSEO対策ではないかと思うのです。

私が「さこっち」というニックネームをハンドルネームとして使用するSNSのアカウントの数を調べたところ、部分一致も含め約250ほど確認できました。

「AI モード」で「さこっちとは誰のこと?」「さこっちって?」と聞いてみると、最上位に「代表的な人物としては、SEOコンサルタントの『酒匂雄二』さんがあげられます」のように生成されることが多いです。

私のXのアカウントは、敢えて本名を掲載していません。しかし、Googleは自社サイトのニックネームや会社名などとひも付けるため、オーガニック検索でも、会社のサイト、Xの私のアカウントが並んで表示され、その後には私ではない同名のInstagramのアカウントが並びます。

起業当初「さこっちと名乗っているのに、さこっちで全然上位に出てこない。SEOをしているならさこっちで1位になれ」と言われたことがあります。確かにSEOを生業としている者として、せめて「さこっち」で1位にならねば!と、試行錯誤しました。

14年間在職した前職時代からECやSEO関連の登壇の機会がありましたが、起業して5年の今、酒匂雄二の上位表示は現職のものばかり。前職時代の情報は20位あたりでようやく出てくるようになりました。

この結果から、現在進行系の関連度、情報の鮮度などが評価されていることが考えられます。みなさんの“Now”を発信していくことが、お客さまに見つけてもらう“SEOのいろは”の“い”なのではないでしょうか。

この記事を読んでくださる多くの方がEC関連のお仕事をされていることでしょう。皆さんは、どんな顧客向けに、どんな商品やサービスを、その知識を提供できる何者なのか――ということを発信していますか?

これが、皆さんが進むべき“SEO”対策なのかもしれないですね。