専門領域を活かして活躍する人たちに、オススメ書籍を伺う本連載。今回は、発展するテクノロジーや環境によって変わる「生活者の意識や行動」を知るために読んでおきたい書籍がテーマ。そこで、博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所の森永 真弓さんに話を聞いた。

SF作品を通して、起こり得るかもしれない未来の可能性を考える

博報堂DYグループは、生活者の意識や行動を研究する組織を複数抱えている。なかでも博報堂DYメディアパートナーズは、テレビ局や雑誌などの媒体やプラットフォームおよびスポーツ、エンタテインメントなどのコンテンツホルダーと向き合う会社だ。森永さんが所属するメディア環境研究所では、テクノロジーやビジネスの変化を追いつつ、それに関わる生活者の変化を調査・研究している。

そのメディア環境研究所で上席研究員として働く森永さんが、最初に紹介してくれたのは、意外にもSF(サイエンスフィクション)小説の3冊だった。その理由について、次のようの森永さんは話す。

現在のテクノロジーや社会状況を踏まえて今後どのように世界が変わるのか、SF作家が思考実験したものをエンタテインメントに落とし込んだ結果がSF小説です。私は、現在の当たり前の生活の中でもSFの世界のような感覚をもっている人が1-2%はいる可能性がある、と考えています。

生活者について研究する際に自分周辺の「普通」から立脚すると見落としがあるので、SF小説を刺激にして、あり得る方向性を広げて考えるようにしています。SFが好きということもありますが、仕事でも必要な感覚だと思って注力して読むようにしています(森永さん)

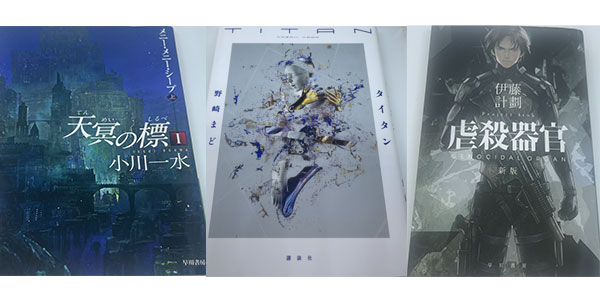

1冊目

『天冥(てんめい)の標(しるべ)』(小川 一水:著 早川書房:刊)

本書については「全てを読み切るのが大変なのはわかっている」と断りを入れた森永さん。というのも、本書はシリーズ物で完結編まで17冊にわたるからだ。1冊目が2009年に発売され、17冊目が2019年2月に発売された。

『天冥の標』は、新型コロナウイルスのような疫病問題が宇宙規模で拡がっていく世界が描かれた小説です。疫病が発生し、その対策をしてゆく中で、紛争などさまざまなことが起こります。現実の新型コロナ感染症パンデミックを思い起こさせる内容もあります。また、AIのアンドロイドは感染しないので、感染者と非感染者のコミュニケーションを取りもつというような話もあり、興味深いです。

感染者は迫害される時代もあれば、血液から薬を作れるようになり重宝される時代もあり、状況によって扱われ方も変わります。シリーズは、時系列に進んでいるわけではなく、バラバラですが、そうした構成もまた読ませる工夫だと思います(森永さん)

2冊目

『タイタン』(野﨑 まど:著 講談社:刊)

著者の野崎 まどさんは、ラストにどんでん返しのさらにどんでん返しがあるなど、ストーリーが非常におもしろい作家だ。『タイタン』は、人間が働くことが特殊なことという価値観になり、それを支えるのは進化したAIという世界を舞台にしている。そしてそのうち、仕事をすることにAIが疑問をもち始めることになるという展開になる。

現在は、ChatGPTに代表されるような生成系AIの登場で仕事がなくなるかもという話も聞こえてくるようになりました。AIがこの先仕事をするようになったら…ということを自分の頭だけで考えると想像の幅が狭くなりがちです。そこでSF小説を読む。すると、さらに想像を広げられるようになります(森永さん)

3冊目

『虐殺器官』(伊藤 計劃:著 早川書房:刊)

『虐殺器官』の中では、平和だった国や地域に突然内戦や虐殺が始まる。この背景には、1人の男の存在があることがわかる。その男の話し方は声質、音圧、口調などがある設計に従っていて、それを聞くと人々の心が動かされてしまうのだ。

同じ話でもあの人が話すと説得力がある、ということはありますよね。この小説はその極端なパターンを想定していますが、私も研究の成果を伝える際には、どういう風に伝えればより多くの人に効果的に届くのかを考えています。そのときに思い出す1冊です(森永さん)

ヒット作品で、現在生きる人の心を探る

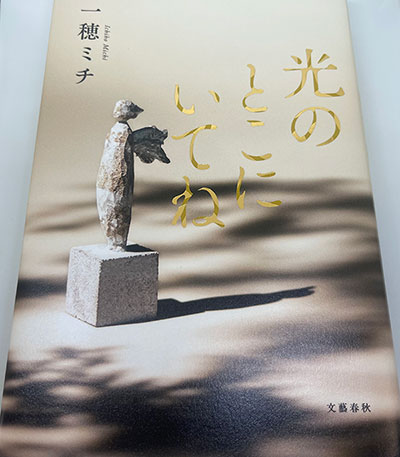

4冊目

『光のとこにいてね』(一穂 ミチ:著 文藝春秋:刊)

森永さんは、実にさまざまな分野の本を読まれている。今回紹介してくれた『光のとこにいてね』を含めて、漫画、ラノベ、小説など、話題になっている本は何でも読むという。

流行っているもの、ヒットしている作品は、その時代に生きる人の心をつかんでいるものです。本書も一気に読みました。一穂 ミチさんは、もともとはボーイズラブ小説で人気の作家で、人の心理を描くのがうまく、家族や男女のカップルの物語なども書いてヒットしていて、直木賞に連続ノミネートされています。

過去にはラノベ作家が文学賞をとるなど、「文学ではないと扱われていたジャンルの作家が台頭すること」は、時代の変化でこれまでも生じてきました。最近はボーイズラブ作家さんの台頭が多く、これもまた変化の1つなのだろうなと興味を惹かれます(森永さん)

医学系書籍で、意外な「生活者の思考や行動」を知る

続いては、医学系書籍の出版社である医学書院の書籍を2冊。それぞれに、意外な「生活者の思考や行動」がわかる書籍だ。

5冊目

『弱いロボット』(岡田 美智男:著 医学書院:刊)

一般的に、機械やロボットには、自動で清掃する、受付業務をサポートするなど、人が行う仕事をサポートする機能を期待する。しかし、著者の岡田 美智男さんは、ロボットの方が人のサポートを必要とするような「弱いロボット」の開発を行っている。

人間に必要なのは合理性だけではありません。本書では、弱いロボットがケアにもたらす効果が観察されています。特にアジア人は、友達としてのロボットを求める傾向があるようで、とあるグローバル企業では、会話型タイプのロボット(AI)については、メインの研究地であるアメリカではなく、日本と中国が研究の中心地になっているという話もあったりするくらいです。

広告施策を考える時は、一般的な価値観や合理性優先で人をグルーピングし、ターゲットを設定しようとすると、多くの人がそこからこぼれてしまうということはよくあります。全くの別方向からのアプローチのほうが、多くの人が共感できることもあります。そこで私は、セオリーから離れ、合理性、効率性だけではない視点から考えることも重要だと思っていて、そんな時こういう「ちょっと変わったこと」をしている方の専門書を参考にすることが多いです(森永さん)

6冊目

『中動態の世界 意志と責任の考古学』(國分 功一郎:著 医学書院:刊)

中動態とは、能動態でも受動態でもない状態を示す言語態。能動、受動の2つだけで考える人が大半だが、中動態はごく一部の日本語にも残っていて、中動態の発想で話をする人がいるという。

本書を読んで、言語体系や文化が人々の思考や行動に大きく影響するということを実感しました。私たちの研究所では海外との比較をすることがありますが、そもそも言語の違いから発想が違うということがあります。

例えば、メタバースは欧米の若い世代に流行っていますが、その裏側には2人で1組というツーマンセルの考えが社会に浸透していることがありそうです。パートナーがいるのが当たり前という社会圧が現実にもSNSにも強くて、それが若者のメンタルを蝕(むしば)んでいます。こうした中で、メタバースが社会圧から逃れられる新しい居場所として、定着しているように思います(森永さん)

調査研究をする上での姿勢を学べる2冊

7冊目

『クマのプーさん プー横丁にたった家』(A・A・ミルン:著 岩波書店:刊)

本書での原作のクマのプーさんが大好きだという森永さん。プーさんを「感情が安定しているキャラ」と評する。プーさんは、困ったことがあっても怒らない、すねない、卑屈にならない。楽しむことを最優先にして毎日を生きている。

プーさんはフラットにあらゆる意見を素直に取り入れて、自分なりに解釈してアウトプットします。そのアウトプットにおかしみがあるので、より愛おしく感じる存在です。

生活者インタビューをしている時、先入観をもって話を聞いてしまうと、大事なことを聞き逃してしまいます。プーさんのように純粋な気持ちでフラットに聞かないといけないのです。プーさんのようにありたいと思っています(森永さん)

8冊目

『「百学連環」を読む』(山本 貴光:著 三省堂:刊)

『百学連環』は、江戸から明治にかけての学者である西 周(にし あまね)さんが、日本に西洋文明が入ってきたときに、日本文化とどうすり合わせるのかを弟子に伝えた内容をまとめたものだ。その本をゲーム作家で文筆家の山本 貴光さんが読み解いたものが本書になる。

西 周さんは、富国強兵という考えの中で自分たちがどうあるべきなのか考えています。今、私たちの世界には、世代や性別、国、イデオロギーなど、さまざまな対立が生まれています。こうした世の中においては、江戸末期から明治時代に西欧文化と日本文化の普遍をどう考えたのか、その試行錯誤の道筋は、この令和の時代にも非常に参考になると感じています(森永さん)

3段階の本の読み方

ここまでさまざまな分野の本を紹介してきたが、本を読むときに意識してみてほしいことがある。森永さんは、橋本 治の「本の読み方」についての考え方に影響を受けたという。

中学のときの国語の副読本で読んだんですが、本の読み方には三段階あって、一段階は意味を読む、二段階は作者の意図を読む、三段階は作者がどんな人なのかを考えるということが書いてありました。強く印象に残っています(森永さん)

その他の情報源はTwitter。幅広いアカウントをフォローして見えてくるもの

最後に、森永さんに書籍以外の情報源をきいた。するとTwitterをあげてくれた。5,000以上のアカウントをフォローしているという。

1つの事象でも、さまざまな視点からの意見が見られるのがおもしろいですね。タイムラインに表示される情報は、その時々の出会いのようなもの。広告業界の情報を効率的に取得するというより、幅広い人のアカウントをフォローして、偏らないようにしています。タイムラインを見ていると、医師国家試験が近いんだな、高校生は夏休みだな、というように、自分とは違う業界や世代の動きに気付かされることがあります(森永さん)

今回は、思考の幅が広がるような書籍を多く紹介してもらった。情報源を広げ、今の時代を象徴するもの、将来を暗示するものなどに触れて、普段の仕事に役立ててほしい。

森永 真弓(もりなが まゆみ)

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

メディア環境研究所 上席研究員

通信会社を経て博報堂に入社し現在に至る。コンテンツやコミュニケーションの名脇役としてのデジタル活用を構想構築する裏方請負人。テクノロジー、ネットヘビーユーザー、オタク文化研究などをテーマにしたメディア出演や執筆活動も行っている。自称「なけなしの精神力でコミュ障を打開する引きこもらない方のオタク」。 WOMマーケティング協議会理事。著作に「欲望で捉えるデジタルマーケティング史」「グルメサイトで★★★(ホシ3つ)の店は、本当に美味しいのか(共著)」がある。