「au PAY」のチャージ率が130%改善! KDDIに聞く“UXグロースチーム”の役割とは?

au PAYのサービス開始後、インストール数は伸長するものの、チャージ率、決済ユーザー率が伸び悩んでいた。UXグロースチームを作り地道な改善を行ったところチャージ率が130%改善。そのプロセスを聞いた。

2022年11月1日 7:00

スマホ決済が定着してから数年が経つ。auのブランド力を活かして存在感を示すのが「au PAY」だ。2019年4月にサービスを開始し、アプリのインストール数は伸長するものの、チャージ率、決済するユーザー数が伸び悩んでいた。そこでKDDIでは、UXグロースチームを作り、チャージ率の改善を行ったところ130%程向上したという。

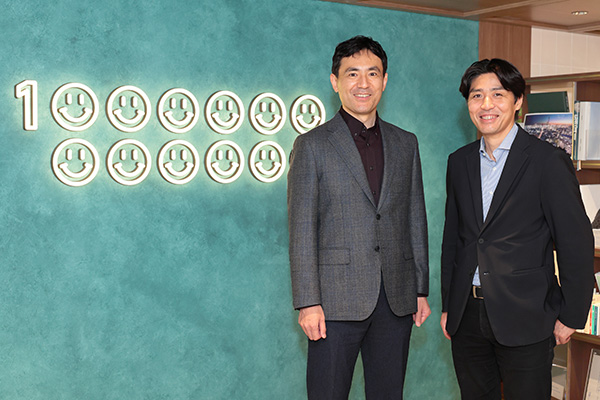

どのような改善を行ったのか。KDDI株式会社の高野智秋氏、アプリのUX改善の支援およびデジタル上のユーザー行動分析ツール「USERGRAM」を提供する株式会社ビービットの遠藤直紀氏に話を聞いた。

au PAYリリース、新規ユーザーは伸びるが、チャージ率が伸びない

スマホ決済は、現金、銀行口座、クレジットカードなどでチャージをしてから使うため、まずはチャージをしないと始まらない。au PAY アプリを担当する高野氏は、チャージ率の数値を見て愕然としたという。

au PAY アプリインストール数と比較して、チャージしたユーザー数、スマホ決済をしたユーザー数が大きく激減していたのだ。auのブランド力に加え、キャンペーンなどのPR活動の成功により、大量の新規ユーザーを獲得していたにもかかわらず、厳しい現実を目の当たりにした。

au PAYはスマホ決済サービスとしては後発になる。プリペイドカードのチャージ、残高管理ができるアプリとしてスタートした「au WALLET」があり、その後ポイント(2020年5月からPontaポイント)の管理機能が追加され、2019年4月にはクレジットカード(au PAYカード)の管理機能が加わり、au PAYとして生まれ変わった。

すでに大手各社がサービスをリリースする中、半年遅れてのリリースでした。au WALLETにスマホ決済に必要な機能を追加したため、UI/UXの改善に余地がある状態でした(高野氏)

au PAY アプリを担当する前は、KDDIのデジタルサービス全般のUXを改善し品質を上げるUX専門チームを率いていた高野氏にとって、au PAYリリース直後の画面は課題がある状態だったという。ユーザー調査を実施してみても評価が低く、チャージ以外にも、アプリ起動が遅い、機能追加が必要など多くの課題があった。

山積みの課題のどこから手を付けていくべきか。開発部門は、機能によってチームが分かれていたため、それぞれに課題を割り振ると同時に、au PAYのチーム内にアプリ改善のチームを設置。アプリをリリースして約半年後のことだった。

兼任のアプリ改善チームでは進まない。グロースチームという役割を知り、組織が変わる

アプリ改善のチームは、企画部門、UX部門、開発部門それぞれから1名が選ばれて構成されていた。しかし、当初は所属部門との兼任だったこともあり、改善施策がまったく進まなかった。

KDDIのUX専門チームから、UX改善に役立つツールとして、ユーザー行動分析ツール「USERGRAM」の導入を勧められ、ツールの操作や改善方法のレクチャーを受けたときも、メンバーが忙しすぎて、活用できなかったという。

KDDIのUX専門チームは、改善のために必要なツール導入も担当していることから、USERGRAMの紹介や研修を行ってくれました。しかし、参加メンバーが忙しすぎて、研修を受けたあとに宿題を出されても対応できない、自分でツールを使って試すことができない、という状況でそのまま数ヶ月が過ぎてしまいました(高野氏)

転機になったのは、「グロースチーム」という役割について、遠藤氏から聞いたことだった。遠藤氏は2018年にシリコンバレーのGAFAで働く日本人と話す機会があり、その時流行っていることを聞いたところ、その場にいた全員が「グロースチーム」を挙げたという。

シリコンバレーのスタンダードな組織形態として、プロダクトチームとは別に全社横断的なグロースチームがいて、プロダクトチームと同等かそれ以上の権限をもってグロースチームがプロダクト改善に関する開発を行っているようです(遠藤氏)

「Tech企業でグロースチームがない会社はない」というほどだったそうだが、日本ではその役割を担うチームを持っている企業は皆無だった。

グロースチームは、グロースハックのようにA/Bテストをやりながら改善するものではありません。プロダクトチームのゴール、たとえばDAU(Daily Active User)を上げるというゴール達成のために動き、そのためにカスタマージャーニーを可視化して、データサイエンティストが現状分析して、ボトルネックを発見し、その部分のUXリサーチを行い、解決施策を考え、プロダクトチームに指示する、あるいは自分たちで実行するところまで担います。効果分析して成果が出れば、それはプロダクトチームの成果となります(遠藤氏)

遠藤氏は、au PAYにおいて改善チームがあることは「すばらしい」と評価したものの、シリコンバレーの企業ほど明確なゴールのもとに専念して動けていないことを歯がゆく感じていたという。

遠藤さんからシリコンバレーの組織形態・グロースチームの話を聞いた際に、ノーススターメトリック(North Star Metric)という指標があることを聞きました。これは、北極星のように企業が長期的に目指す先を示す指標となるものです。私たちの場合はau PAYの月間決済者数がノーススターメトリックになります。その指標を達成するために、『どこがボトルネックかを発見し、それを改善していく、そのためのグロースチームを作ろう』と遠藤さんに言われました(高野氏)

ノーススターメトリックとグロースチームの考えは、改善チームはもちろん社内でも納得感を持って受け入れられ、2020年7月からUXグロースチーム専任メンバーも増やし、7名で活動することになった。

ユーザーがなぜつまづいているのかをUSERGRAMで可視化

専任の担当者が入ったことで、改善チームが急速に動き始めた。ビービットからの出向者を含め7名のチーム体制になり、一度は挫折しかけたUSERGRAMの活用も再始動した。

ユーザーの大まかな利用状況については当初から数値が得られていたものの、「ユーザーが、なぜチャージでつまづいているのか」は把握できていなかった。

USERGRAMは、アプリやWebでのユーザー一人ひとりの行動データを可視化できる。ユーザーIDが取得できれば、デバイスをまたいでも同一ユーザーとして追跡できる。

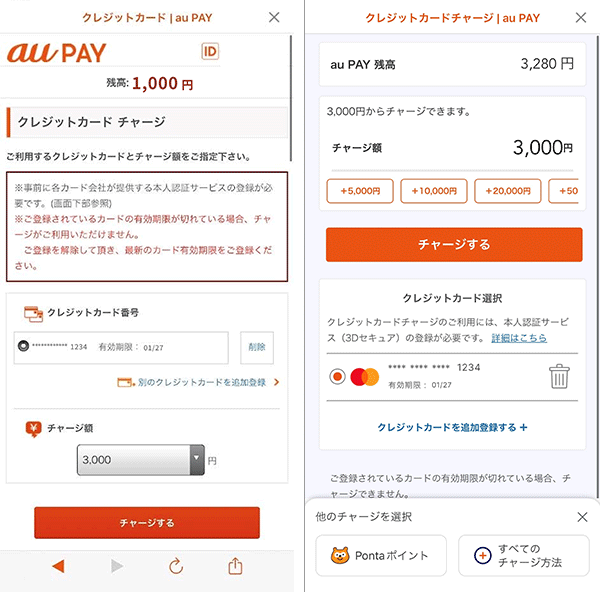

たとえば、アプリをインストールしたユーザーが、チャージの画面を見ている。次に銀行口座登録の画面を15分見て、登録せずに離脱。翌日になって再び銀行口座まで進むが結局登録完了せずに再び離脱してしまった、などのユーザー行動が見られる。

口座登録に何度かトライして何らかの理由で断念してしまっている。一人ひとりの行動を時系列で追えるから、それがわかるのです。しかも、一人のユーザーの行動を追う個票だけでなく、この行動パターンをしている人は稀なケースなのか、同じ状況の人がどの程度いるのか、量的に可視化して確認できます。ユーザー一人ひとりの行動をみることで、カスタマージャーニーにどんなペインがあってどう変えれば先に進めるのか、考えられるようになりました(高野氏)

ユーザー観察調査を行えば、口座登録でつまずく人を発見できるし、なぜつまづいているのか、その理由を深掘りして質問できる。ただし、その人が特殊な一例なのか、同じところでつまずく人が多いのかを判断するのは難しい。定性的なユーザー調査やUSERGRAMの個票、定量的な全体数の双方を可視化していくことで、社内の説得もしやすくなったと高野氏は言う。

迷ったら「とりあえずやってみる」、試して改善効果が薄ければやらなければいい

しかし、ボトルネックがわかったからといってすぐに改善が進んだわけではなかった。銀行口座の登録画面の開発は別会社が行っている上、銀行との連携部分でもあるので、変更の難易度は高い。一方で、チャージ方法の説明部分をシンプルにすることや、内製しているATMチャージ機能部分の体験改善は、比較的着手しやすい。並行して実施しながら、段階的に改善を行っていき、最後の改善ができるまでには2年かかったという。

インパクトの大きい領域であること、改善が実現可能であること、改善の確信があることを考慮して施策の優先順位をつけています。確実性を上げるために、画面を変更する前にポップアップを出して実験して、その成果を学習して開発を始めることもあります(遠藤氏)

優先順位付けにあたっては、いろいろな意見があり調整が大変なこともあります。画面を大きく変えると、ユーザーが困惑するというケースもあります。しかし、誰一人正解を知っているわけではないので、まずは仮説をクイックに検証して実践する、それを繰り返すことが重要だと遠藤さんにも言われました。今は『とりあえずやってみよう』がキーワードになっています。やってだめなら、実装しなければいいわけですから(高野氏)

大々的な改善施策はなし。それでもチャージ率を120〜130%改善できた理由

日々の改善活動は地道な作業の繰り返しだ。ビービットは、改善活動の業務を一緒に考えながら、マンパワーが足りない部分を補うような形で支援を行っている。高野氏は、ビービットとのかかわりについて「コンサルティングというよりも、チームの一員として活動してもらっている」と話す。

2年間にわたるUXグロースチームが行った施策の中で、インパクトの大きかった施策を聞いたところ「これで大きく改善したという施策はない」という。どういうことだろうか。

KDDIさんのサポートをしているメンバーに聞いたところ、『ユーザーシナリオを少しずつ磨いて、1~2年経って成果が出てきた』と言っていました。つまずく小石を見つけて整地していく地味な作業をやっていたら、大きな成果になっていたということです(遠藤氏)

グロースの活動は、ここに詰まっている人がいるから改善する、次はここを改善すると、小さく積み重ね続けるものです。ですから、これが一番効いたという改善施策はありません。その結果、半年以上経ってから徐々に改善してきて、チャージ率を以前と比較して120~130%に改善できました(高野氏)

ユーザーからチャージの改善についてのフィードバックはないという。スマホ決済のメイン体験は決済時。その手前の事務作業であるチャージは意識されないため、チャージ部分は満足度を高めるよりも、負の体験を減らすことに主眼を置いている。

遠藤氏は、KDDIの改善活動について次のように評価している。

KDDIさんはユーザーへの価値提供にフォーカスして、改善を行っています。同時に、チームみんなが安心して働けて、発言でき挑戦ができる環境があります。改善活動は、不確実性が高いので、失敗をよしとしながら活動できないと続きません(遠藤氏)

au PAYの今後の改善目標を取材の最後に聞いた。

2年半改善活動をしていますが、道半ばです。今はチャージが中心ですが、改善テーマが広がってきています。UXグロースチームは、半年前から複数のテーマを扱う実行部隊となり、他の部門の企画会議にも参加するようになりました。部全体で貢献できるようになりたいですし、そのためにはもっと人数が必要です。他の部門から『グロースチームに頼んだら?』という声も聞かれるようになり、社内にも浸透してきているので、もっと大きな貢献につなげていきたいです(高野氏)