顧客理解には分析がつきものだ。市場データや意識調査の結果といったデータを基に、戦略や戦術を決定することは多いだろう。しかし、前例のない仕事を手がけるとき、最終的に頼りになるのは自分しかいない。

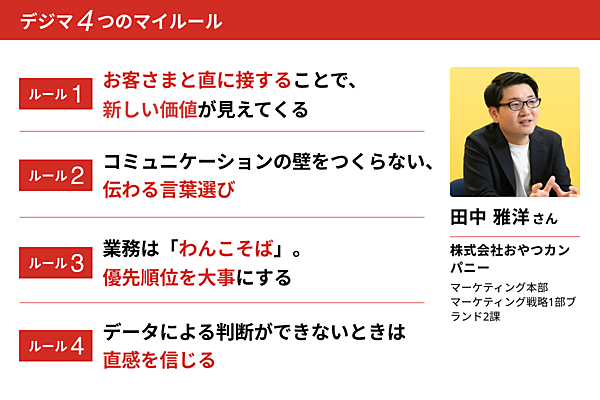

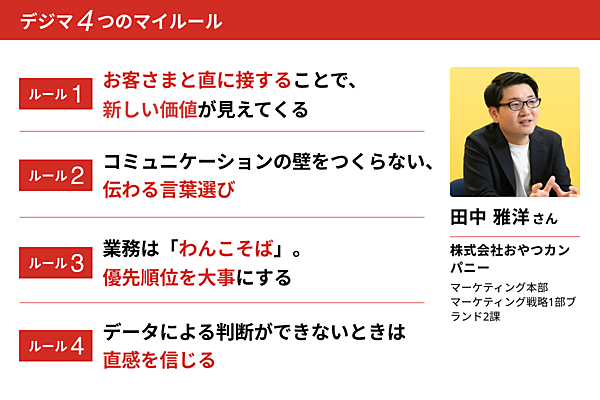

株式会社おやつカンパニーで、ベビースターやブタメンのマーケティングを担当している田中雅洋氏は「戦術や打ち手を決めるうえでデータに頼れないときは、自分たちの直感を信じます」と語る。

ベビースターはここ数年、異業種とのコラボレーションを積極的に進めている。生活者にとって意外性のあるものほど反響が出る傾向があるものの、意外な組み合わせ≒参考例や判断材料となるデータが少なく、直感に従って判断することも多いという。そんな田中氏に、キャリアや仕事に関する4つのマイルールについて聞いた。

コンビニで見かけた子どもたちの笑顔がきっかけに

ルール1お客さまと直に接することで、新しい価値が見えてくる

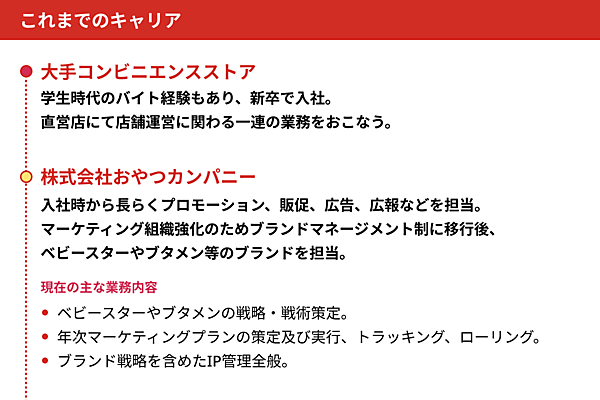

田中氏は新卒で大手コンビニチェーンに入社し、店舗に対して本部の方針を伝える店舗運営指導業務を担当していた。学生時代からアルバイトで経験していた仕事であり、店舗オーナーとのやり取りをし、お店が変わっていく様子を見ることにやりがいを感じて就職を決めた。

しかし、同じ業務でもアルバイトと社員では立場が違った。本社の方針を伝えながらも、「自分は実行する側ではなく、やってもらう側になった」とモヤモヤとした気持ちを抱えていた。そんなある日、田中氏の目に入ってきたのは、コンビニエンスストアの軒先でおいしそうにブタメンを食べる子どもたちの笑顔だった。

私は幼い頃からブタメンが大好きでした。当時の値段は60円くらいで自分のお小遣いで買うには少し高かったんです。おばあちゃんからお小遣いをもらった時だけ食べられる少し特別なお菓子として、強烈に記憶に残っていました(田中氏)

「あんな風に誰かに喜んでもらえるブランドを生み出したい」という想いにかられ、田中氏は転職先を決めないまま退職した。

行きたい会社は決まっていました。ブタメンを製造している「おやつカンパニー」です。当時は年に数回、中途採用を募集していると知っていたので、募集のタイミングを待って応募し、入社できました(田中氏)

それから十数年が経ち、田中氏は現在ブタメンやベビースターのブランド担当をしている。お客さまと直に接する機会はグループインタビューや、1対1のデプスインタビューなどだ。特に印象に残っているのは、お客さまがベビースターにどのような価値を感じているかを知るためのデプスインタビューだという。

30代のお客さまにベビースターの魅力をお伺いしたところ「ベビースターにちょっとした元気をもらえている」と話されたんです。疲れて家に帰った時に、缶ビールをあけてベビースターを食べると、昔の懐かしさをじんわりと思い出して「明日も頑張ろう」という気持ちになれると。

その話を聞くまで、私はベビースターの価値の中心が「パリポリ食感でおいしい」という機能的な部分だと考えていました。しかし、ベビースターの本質は幼少期の原体験があることで、お客さまが安心した気持ちで食べ、ちょっとした元気を得られる存在なのだと気づきました(田中氏)

オーナー企業から外資傘下へ。マーケターとしての転換期

ルール2コミュニケーションの壁をつくらない、伝わる言葉選び

田中氏がおやつカンパニーに入社した当時、同社は創業家が経営のイニシアティブを発揮するいわゆるオーナー企業だった。その後、外資の資本が入り、2014年からマーケティング組織の強化が行われた。外部のマーケターを招き組織の強化が図られた結果、マーケティングの知識を学べる機会が増えたという。2018年には三重県の本社にあったマーケティング機能を東京に移転した。

マーケターとして学びが増えることは楽しい一方で、田中氏が懸念したのは社内における情報格差だった。マーケティング界隈では頻用される専門用語が多い中、他セクションの従業員との間にコミュニケーションの壁ができるだろうと感じた。

会話の中に知らない単語がいくつか出てくると、そこで意識が寸断され、話についていけなくなりますよね。そのため業務上のコミュニケーションを行う際は、大先輩や新入社員にも伝わるように言葉を選び、意図を伝えることを大事にしています。

たとえば、当時のおやつカンパニーでは『KPI』という言葉も使われていませんでした。マーケティングプロジェクト(当時)では当たり前のように使用されていましたが、社内で説明する際には『トラッキングすべき重要な指標だよ』など、社内用語として定着していくまでは言葉を言い換えながら説明しました。他には『KSF(キーサクセスファクター)』は『勝ち筋』と言い換えたりしています(田中氏)

おやつカンパニーは社員みんなでブランドを育てて、売上を上げていくという想いが強い会社だ。そのため、マーケティング本部の考え方を全社に伝えるときにも、伝え方に注意しているのだという。

ブランド戦略や戦術はマーケティング本部が立てていますが、私たちだけで完結する仕事ではありません。規模がそこまで大きくないため、仕事がいい意味で縦割りではなく、みんなで戦略を実行していくという想いがあるんです。マーケティング本部だけがブランドのことを考えていると思われないよう、言葉の端々で誤解されることのないように気を付けています(田中氏)

ルール3業務は「わんこそば」。優先順位を大事にする

田中氏の所属するマーケティング戦略1部はベビースターやブタメンなどの主力商品を扱っている。5名ほどのメンバーが在籍していて、一人あたりが担当するSKU数(商品数)は単純計算で年間30品ほどもあり、業務量は多い。

私は日々の業務を『わんこそば』に例えています(笑) 。そもそもマーケティングに終わりはなく、常にブランドとお客さまの関係を捉え、情報をアップデートし、次のアクションを求められるものです。そのため、業務量が非常に多い。自分の手元に来たらすぐに対応しないと仕事がどんどん溜まっていきますので、まるでわんこそばを食べているような感覚です。

日々の業務を円滑に処理するためにも、業務の優先順位をつけ、1日の大まかなスケジュールを決めています。出社後はメールなどの調整業務を行い、午前中には社内の打ち合わせを入れることが多いです。昼過ぎにいったん落ち着いたら、ブランド戦術の確認やアクションプランの構成を行います。

当たり前のことですが、優先順位をつけるまでもない業務はすぐに終わらせ、緊急度と重要度を見ながら優先順位の高い業務に時間を取るようにしています(田中氏)

おやつカンパニーのマーケティング本部は他セクションと比較しても中途社員の比率が高く、8~9割が中途入社だ。入社したばかりの社員は仕事のスピード感にあたふたすることもあるという。そんなとき、田中氏は「業務が溜まる前にスピーディーに仕事を進める」ことをアドバイスしている。

それほど大きな企業ではありませんので、大手にはないスピード感が重要だと考えています。それぞれの担当はあるものの、誰かの仕事が溜まっていたら、すぐさま他のメンバーが手を差し伸べてくれます。わんこそばですからね(笑)。 お互いにアドバイスしたり、助け合ったりしながらスピード感を失わないよう仕事を進めています(田中氏)

他企業とのコラボを積極的にする理由

ルール4データによる判断ができないときは直感を信じる

田中氏がブランドマネージャーを担当しているベビースターは、以前から他企業とのコラボレーションを行ってきた。ここ数年は食品以外の異業種とのコラボに注力し、年間30件ほど行っている。その理由を田中氏は語る。

ベビースターは認知度は高いのですが、『あなたの知っているスナック菓子は何ですか?』と質問すると、ほとんど想起されません。つまり、よく知られているのに思い出されることが少ないんです。異業種とのコラボを積極的に進めているのは、普段の生活動線の中でベビースターのことを思い出してもらう機会を増やす目的があります(田中氏)

2022年8月には、スポーツブランドのリーボックとコラボして、ベビースターの写真がプリントされたスニーカーを発売し、意外性が話題となった。

どの企業とコラボするのかはマーケティング部でアイデアを出し合う。しかし、最終的にどの企業とコラボすればいいのかという判断は、データだけで行えるわけではない。

過去の実施後調査やお客さまの意識調査結果から『次はA・B・Cいずれかのプランにしよう』くらいまでの絞り込みはできます。しかし、意外性のあるものだからこそ前例はなく、データが存在しません。最終的には自分たちの直感を信じて決めることも多いです(田中氏)

コラボを行うと、ユーザーからさまざまな意見が寄せられる。たとえば、22年夏に実施したチョコアイスクリームとコラボした「ベビースターラーメンプチチョコアイス」は喜んだユーザーも多かった一方で、「別々に食べたほうがおいしい」という意見も見られた。そのような声はどのように受け止めているのだろうか。

ベビースターとチョコレートアイスを別々に食べたかったという声を聞いて、むしろコラボは成功したなと思いました。お客さまが意外性を感じたから話題化されましたし、こちらの商品をきっかけに『ベビースター』の味を改めて思い出して、食べたいと思ってくれているわけですから。データに表れづらいお客さまの真意を想像するようメンバーにも言っています(田中氏)

ベビースターが誕生してから65年が経ち、購入者層は子どもから年配までと幅広い。子どもの頃に一度は食べ、ティーンになると食べなくなり、大人になってからまた食べる。そんなユーザーが多いのだという。田中氏は今後どのようなブランド戦略を考えているのだろうか。

ベビースターを差し上げると『おいしいですね、懐かしい』と言われることが多く、うれしいものの複雑な気持ちになります。懐かしさという感情は一度ベビースターから離れているから起きるわけですよね。目指しているのは、懐かしさを感じさせない定番のブランドになることです(田中氏)