Aggregator

「コードアワード2017」グランプリ決定、プログラミング教材「GLICODE」が受賞

配送ミス・出荷遅延のない高品質なフルフィル業務に受注管理システムが欠かせない理由 | いつも.のECコンサルタントが明かす、売り上げアップにつながるEC最新情報

今回は多店舗管理ツールとして知られる「受注管理システム」の役割について紹介しましょう。

受注管理システムはフルフィルメントの品質向上にも役立つ

一般的によく目が向けられているのは、「受注処理の効率化」「情報管理の向上」といった役割です。

受注管理システムは、「多店舗管理ツール」「業務改善ツール」と言われることも多く、上記2ポイント(「受注処理の効率化」「情報管理の向上」)を解決するという印象が強いでしょう。

今回は、フルフィルメント視点から最も重要なポイントと言える「受注の品質向上」、つまりサービスの品質向上といった受注管理システムの役割について深掘りしてみます。

事業規模の拡大にともない、受注処理が煩雑化。そのタイミングで導入を検討する事業者は多く、業務改善や効率化のためのシステム導入の検討は間違いではありません。

一方で、今日のECサービスではサービスの品質向上といった視点も重要になります。競争の激しいEC業界において、注文から出荷までのリードタイムを短縮すること重要視されており、商品力そのものです。

注文後の即日出荷はもはや当たり前のように行われており、さらに当日発送の締め切り時間を延長しようと努力を重ねています。

受注処理が遅れると、出荷も遅れてしまい顧客満足を得られないどころか、クレームとなり、場合によっては評価、金銭的なペナルティが発生する場合もあります。出荷作業をいかにスムーズにミスなく行えるかという課題は必然的に重要性を増してきています。

出荷担当のスタッフは、受注処理担当が印刷した出荷指示書をもとに作業します。そのために必要とされるのは、「出荷指示を正確に素早く出してくれること」です。

受注処理を正確に素早く行えること、出荷までのリードタイムを短縮することは、出荷を安定させ、店舗サービスレベルを向上させることにつながります。

受注管理システムを導入すると、注文が自動的に仕分けられ、そのデータが「出荷指示書」「納品書」「送り状」になります。

そのため、出荷担当者は出勤後すぐに出荷業務を行えることができ、午後の仕事に時間的なゆとりを確保することができます。店舗の1日の出荷キャパシティも増し、当日発送の締め切り時間も延長することができるようになります。

また、他社との差別化を図るため、ギフトラッピングやノベルティ・チラシ同梱などサービス拡大を進める事業者が増えています。しかし、せっかくの取り組みもミスが頻発しては逆効果。

ミスのない状態が理想的ですが、こういった差別化策は作業工程を増やす事になるため、ミスなく取り組みを継続することは簡単ではありません。

たとえば、ギフトラッピングの注文の場合、受注処理の担当者は出荷指示書の作業用コメント欄に「ギフトラッピング」などを追記し、出荷担当者はその文字を見てギフトラッピング梱包を行います。

追記された文字を見落とすと、梱包ミスとなりクレームとなります。特定の商品を購入した消費者にノベルティをプレゼントする場合、注文担当者は対象伝票を洗い出し、出荷指示書の作業欄に「ノベルティ」と1件1件、指示の追記が必要となります。これも見逃すとやはりクレームとなります。

こういった複雑な業務を伴うため、システムを導入していない事業者は付帯サービスでミスが発生しやすくなるのが現状です。

“今は「知識のあるスタッフが行っているから大丈夫」”と思っていても、新しいスタッフが入社した時はどうでしょう? 教育などに時間と手間がかかってしまいます。

また、外部にアウトソースする場合も同様です。受注処理は、どの出荷担当者がミスなく作業を進めるように処理することがとても重要なのです。

こういった煩雑な業務をシステム化し、誰でもミス無くできるようにするために、受注管理システムが必要となるのです。

EC業界は競争も激化し消費者の選択肢も増えた結果、ニーズも多様化・複雑化しています。こうした変化に応えるため、フロント側でサービスを充実させればさせる程、バックヤード業務は複雑化していき、人の手の介入がさらに必要になっていきます。

それでも大部分の業務はシステムで自動化・仕組み化できるのがECの強み。受注管理システムで「確認工程」「作業工程」を省き、素早く正確な出荷指示を行うことで、ミスの大半を占める「見落とし」「作業間違い」を大幅に減らすことができます。

受注管理システムは、今も成長を続けるEC業界において必要不可欠な存在となりつつあるのです。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:配送ミス・出荷遅延のない高品質なフルフィル業務に受注管理システムが欠かせない理由 | いつも.のECコンサルタントが明かす、売り上げアップにつながるEC最新情報

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

読売広告社、「コンビニ買物文脈調査」提供開始 “心の動き”から売上アップのヒントをつかむ

社長直伝・Wowma!で売上と利益を上げる方法【今週のアクセスランキング】 | 週間人気記事ランキング

「Wowma!(ワウマ)」を運営するKDDIコマースフォワードの八津川博史社長と「くまもと風土」の吉永安宏社長による対談が注目を集めました。

ハワイアンズのECサイトに不正アクセス、カード情報が最大6860件漏えい

物流の大失敗から学んだこと─ 物流業務がパンク寸前に陥った原因と改善ポイント

ユーザーはいつサイトを見ているのか? 「朝型サイト」「夜型サイト」行動ログ調査

ユニクロのEC売上(3Q)は17%増の123億円、課題は「ECサービスの認知度不足」

「脱モール依存」を集客・検索・接客・決済・カゴ落ち対策などから学ぶセミナー7/28

手書き文字のパワーを科学的に検証。「手書きの方が気持ちが伝わる」は本当か?

※期間内のPV数によるランキングです。一部のまとめ記事や殿堂入り記事はランキング集計から除外されています。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:社長直伝・Wowma!で売上と利益を上げる方法【今週のアクセスランキング】 | 週間人気記事ランキング

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

自社ECサイトとモールの違いは? 効果があったカート機能は? 突破口になった施策は?

フューチャーショップ主催のセミナーイベントが開催(6月15日)され、「売上の自社EC比率を高め続けているEコマース事業者によるパネルディスカッション ~ SHIFT:あの時の決断、それぞれのターニングポイント ~」と題したトークセッションが行われた。

「水上浩一EC実践会」の水上浩一氏がモデレータを努め、EC実践会の受講者たちがパネリストとして登壇した。パネリストたちが扱う商材は時計、コスメ、安全靴とさまざま。ECのベテランからまったくの初心者まで、キャリアもさまざま。

彼らが何を学び、どのように実務に生かし、どんな成果を得たのか。恩師と生徒のトークセッションをレポートする。

モールと自社サイト。運営上の違いは?

モール運営20年・沼尾氏の場合

水上:沼尾さんは独自ドメインを始める前に、楽天で20年くらいやっていらっしゃいましたが、EC実践会で初めてお会いしたときに「独自ドメインの集客の仕方がわからない」とおっしゃっていました。日本のECの初期からやっていたベテランの方でもプラットフォームの違いに戸惑いがあるのかと、びっくりした記憶があります。

沼尾:ずっと楽天でやってきて、数年前から自社サイトもやらなきゃいけないなと思っていたものの、どうやって集客するのか二の足を踏んでいました。

水上:独自ドメインで店を出すのは、離れ小島に店を出すようなものだなんて話もありますからね。でも、実はそうじゃない。橋をかけることも定期連絡船を作ることもできる……そんなようなイメージを私は持っています。

当初はSEOで苦労して、ブランド名のキーワードでいくらやっても上がらなくて半年くらいで原因がわかったのですが、原因究明したとたん、すーっと順位が上がって、今では主要ブランドキーワードでは1ページ目に上がっています。直近は3か月連続で月商記録を更新していますよね。

沼尾:やるべきことをきちんとコツコツやっていくと、SEOの効果が出てきて、そこからお客さんが来てくれるのを肌で感じました。

最初に転換率が上がるページを作って、次にアクセス数を上げる施策をする。その順番が大事だと教わりました。その転換率を上げるページを作ることに取り組んでいたら、思わぬ副産物がありました。教わったページ改善施策をまずは楽天に応用したら、楽天の売上が上がっていき、半年くらいで売上が5倍くらいになりました。SEOのために作ったページが、実は転換率を上げることにもなった。集客と転換率の両方の効果を兼ね備えているノウハウだったのです。ちょっとそれは想像していませんでした。

ゼロからの出発・津田氏の場合

水上:津田さんは失礼ですけど、Webマーケティングについては、最初は本当に何もできなかったですよね。

津田:そうですね、まずパソコンがわからない。メールを送るのがやっとという状態で。

水上:すごいのが、当時のショップ、なんと店舗名がなかったんです。店舗名があるべきところにお母様で商品開発者の津田攝子さんの名前が書いてある。津田攝子さんの名前と顔写真が入っていて店舗名がなかったから、ネットショップではなく、津田攝子さんのオフィシャルサイトみたいでした。

津田:そもそも店舗名を付けなきゃいけないって知りませんでした。

水上:オフィシャルサイトっぽいのに、指名検索でも上に上がってこない。それくらいSEOもできていなかったのですが、EC実践会に参加されて、2016年は1年間に5回も月商記録を更新されました。今年に入ってからはGINZA SIX(ギンザ シックス)にも商品が置かれて、実店舗でも露出を高めています。ブランド化を意識した施策だと思います。

型番商材・野々村氏の場合

水上:野々村さんは楽天とYahoo!ショッピングに出店していた金物店がネットショップの最初だったんですよね。金物店って何を販売していたのですか?

野々村:家の基礎を作るときに、コンクリートの型枠を接続するための「セパ」という器具とか。実店舗で売れていた商品をとにかく販売していました。

水上:「セパ」? そもそもなぜ「セパ」を売ろうとしたんですか?

野々村:会社の実店舗の金物屋で、一番売れてたのが「セパ」だったんです。当時、キーワードのボリューム数なんて調べることもなく、「実店舗でセパが売れてるからネットでもセパを売ろう」という短絡的な思考で。ちょっとだけ売れました。1回売れると金額が大きいのですが、工事現場で使用する商品なのでリピートのリードタイムが非常に長く、売上はまばらでした。

水上:自社ドメインは2010年頃にスタートでしたっけ?

野々村:はい。モールでは安全靴以外にもいろんな商品を扱っていたんですが、自社サイトについては専門性を高めようと考え、安全靴1本で行こうとコンセプトは決めていました。だから安全靴の品揃えでまず一番になろうと思ってました。

スタートしてそこそこ売り上げが立って順調だったのですが、なんか違うな、と。僕がやりたかった感じとは違っていたんです。

モールのときは型番商品でもただカタログ情報を載せるだけじゃなく、「僕はこう思ってる」とか面白い情報を載せていたんですが、自社サイトを始めてみて、トップページで面白さを伝えられなかったんです。品揃えを重視していたから、どうしても商品を羅列することになって、言ってみれば小ぎれいなカタログ店舗みたいになっていました。なんか面白くなかったんですよね。

田舎の父親がモールの店をよく見ていて、「お前の店は面白いな」ってたまに長靴を買ってくれたりしていたんですけど、自社サイトの無機質なトップページを見て「お前の店は面白くなくなった。温かみがなくなった」って電話がかかってきた。

そのときは「素人に何がわかるんだ」って思ったけど、水上さんの話を最初にセミナーで聞いたときに「ファーストビューの共感って大事だよ」とか「店の人の顔をバンバン出しましょう」とか「店長のプロフィールを掲載しましょう」と聞いて、「ああ、俺がやりたかったのはこれだ」って思いました。それでEC実践会に参加したんです。

カートの機能で気に入っている機能は?

クーポン機能

沼尾:うちは3万円から4万円の時計が中心で、最初に買っていただくハードルが高いので、会員登録で1000ポイント、それプラス1,000円分の割引クーポンをお渡ししています。合計2000円のオファーで、最初のハードルを少し低くしたいと思っています。あと、クーポンも期間を区切って、「もうすぐ期間が終了しますよ」とメールしたりしています。

水上:今のお話を聞いて「なんだ値引きか」と思った方もいるかもしれませんが、4万円の時計で2,000円分のクーポンを使うとしたら5%引きでしかない。でも「2,000円分プレゼント」って言ったら割引率以上のインパクトがあるというところに着目してほしいですね。しかも、クーポンなので商品金額を下げるわけではない、実際に新規獲得効果が高い。

津田さんのお店がブレイクするきっかけになったのは、去年の4月に発売した「スキンバリアバーム」でしたね。そのときに行った施策はなんですか?

津田:スキンバリアバームは4月に5,400円で発売したんですが、3月中旬から先行販売をして、8,000円以上お買い上げの方に1,000円オフのクーポンを出しました。もともと1万円以上で送料無料なのですが、スキンバリアバームはリピート商品でもあるので「2個購入すれば、1,000円クーポンも利用できるし、1万円以上になるから送料無料になる」ということで、最初から5,400円の商品を2つお買い上げいただく方も多く、ヒットにつながりました。

水上:沼尾さんのところと同様「クーポンも使えて送料無料にもなる!」というものすごいお得感があるのですが、結果的には売上金額10,800円で1,000円クーポン利用、送料無料は元々の設定だったので割引と考えなければ、実質的にはほんの9.2%オフという、非常に低い割引率の販促企画だったということになりますね。

Amazon Pay

水上:沼尾さんの店舗ではいかがでしょうか? 効果があった自社ドメイン店の機能はありましたか?

沼尾:自社サイトはまだ一年弱位なので、ほとんどのお客さんが新規顧客。Amazon Payは最初から導入していて、いま6割から7割がAmazon Payです。導入していなかったらと思うとゾッとしますね。

ステップメール

水上:津田さんのお店では新規ユーザーが初回購入されると、自動で設定されたメールが送信される「ステップメール機能」を上手く活用されていますね。

津田:先生の講習の中で「1回目のステップメールはこういう内容で、2回目はこういう内容で送るといいですよ」と教わりましたが、もともとど素人でユーザー目線なので、たとえば「アンケートって回答するかな? 面倒くさいんじゃないかな?」「私だったらこういう内容の方がいいな」と考えて、「肌診断テスト」を実施しました。「肌診断テスト」は、結果だけ読むこともできますが、肌トラブルを解決しようと思ったらメールのリンクをクリックして商品を見られる設計にしました。

あとは一番読んでもらえるステップメールの1回目に、弊社のコンセプトを書きました。母が皮膚科医で「困っている患者さんのために、院内で処方していたものを化粧品にしました」というのが弊社の出発点なので、最初のメールには絶対に掲載しようと設計しました。

データ分析と効果測定

水上:野々村さんは、「モールでは実現できない自社ドメイン店の強みを再確認した」とおっしゃっていましたが。

野々村:はい。モールと自社ドメイン店では成功法則が異なります。当店の場合、特に安全靴や作業服という「超ド型番商品」を販売していて、トレンドや季節イベント、セールなどでの売上の波が激しく、経営的にはかなり予測しづらいところがあります。さらに、モールでの販売となれば、「同じ商品であっちが10円安いならあっちで買う」みたいなことになります。

でも、自社ドメイン店ではまだまだやれることがあるなと思いました。モールでもデータは取得できますが、独自ドメインの方がデータが細かい。 自社ドメイン店の運用ではモールにはできない分析や、効果測定ができることを改めて認識しました。

苦戦していた自社ECの状況が好転したきっかけは?

水上:モールのみの運営から自社ドメイン店の出店を決断されたターニングポイントについて沼尾さんにお伺いします。

沼尾:弊社はそもそも、「値引き販売になる可能性のある商品は扱わない」「正規品を取り扱う」「他店で安売りをしていない商品を取り扱う」ということを決めていました。

ある海外のニッチな商品を取り扱っていたのですが、なかなか売れませんでした。でも、「こういう商品こそ思いを伝えてコツコツ売っていくのがウチのスタンスだ」と辛抱して販売していました。努力の甲斐あってだんだんと広まっていき、ついに楽天のカテゴリジャンルで1位を獲得したんです。

その結果どうなったかというと、あっという間に同じ商品を他店が並行輸入で安く売り出してきたんです! その瞬間、モールのメリットとデメリットを同時に痛感しました。あれはまさにターニングポイントになりました。

水上:津田さんはいかがでしょうか? 美容系のショップさんはリスティング広告のクリック単価などが高い印象ですが、津田コスメさんは、非常に優秀なCPAで運用されていますよね? その要因を教えていただけますか?

津田:売上が上がりだしてから、ちょっと欲を出してコスメ関連のキーワードでリスティング広告を運用してみました。ところが結果は惨敗。結果的に弊社の場合は、指名検索を含めたベーシックなキーワードでの運用が一番費用対効果が高いということがわかりました。

水上:開発者の津田攝子さんもメディア露出が多いので、指名検索キーワードは非常に効果があると思います。「ブランド化」というのは、Webマーケティング的に言うと、「どれだけCPAを下げられるか? LTVを上げられるか?」ということに集約されると思うんです。 その観点からいうともっともCPAを下げられるキーワードこそが指名検索キーワードだ、ということになります。

その意味でも津田コスメさんが、早いうちに指名検索キーワードの効果に気付いたというのは、マーケティング的なセンスを感じますね。

津田:ありがとうございます。メディア露出についてはオファーがあったら断らないというだけで、メディア露出がブランド化とは考えていません。

それより力を入れているのは、できるだけ自社サイトで買ってもらうということです。どこで買うよりも買いやすいページにしようと思っています。EC実践会で教えていただいたようにトップページを充実させて、「あ、ここで買いたい」「ここで買えるんだ」って思ってもらえるようにページ作りをしてきました。

ホスピタリティを重視しながらのページ作りを心がけています。ブランド化というのはホスピタリティの発露だと考えています。

水上:いや、それは十分理解していますよ。津田さんの想像を絶する努力は、毎月の実践報告でわかっていますからね。ブランド化は1日にしてならず。血と汗と涙の結晶の成果、それこそがブランド化だと思います。メディア露出はそのきっかけに過ぎないのだということを津田さんはおっしゃっているのだと思います。

水上:野々村さんは型番商品で差別化が難しいと思いますが、ブランドについてはどうお考えですか?

野々村:楽天と自社ドメイン店は同じインターネット通販ですが、まったく違っていて、売れ筋商品も異なります。当店のオリジナル安全靴に「チャーリー」というブランドがあるのですが、これが今売れています。でもやはり、楽天と自社ドメイン店では売れ方も売り方もまったく違います。

こういった独自性の高い商品を販売したり、接客を重視したりしながら、 楽天市場店では「楽天で安全靴を買った」ではなく、「ワークストリートで安全靴を買った」と思ってもらいたいのです。そのために、店舗名を覚えてもらえるような接客を心がけています。ここがワークストリートが接客を重視してリピーターさん作りを最優先にしている理由であり、それこそがワークストリートのブランディングだと考えています。

自社ドメイン店でも最近嬉しいことが起こっています。 「チャーリー安全靴」での検索による訪問や販売が増えているのです。 ここは先ほど水上さんがおっしゃっていた「指名検索はブランド化の重要な要素」ということだと思います。

スタッフとの情報や意識の共有は?

水上:では最後の質問になります。これまでのお話の内容はかなり重要で深いと思います。こういったブランディングやマーケティングについての情報をどのようにスタッフさんと情報共有しているのでしょうか?

沼尾:EC実践会に参加して一番良いと思ったのは、講義を聞いてやってみてわからないことをもう一度質問できることです。それを繰り返さないと運営はできない。繰り返しをどんどんできるから実践的だと思いました。

あと、1社から4名出席できるのも良くて、普通は1名か2名だから、行った人が会社に戻って別のメンバーに伝えないといけない。4名が同時に同じレベルに行けるので時間的に効率が良いと思いました。

水上:津田さんがすごかったのは、講義の中から課題を見つけて、次回「できました。見てください」って僕に見せてフィードバックをもらうところまでをゴールにして、それを毎月実直にやってましたよね。

津田:私は受講していた半年以上の間、上司も仲間もいなくてほんとに1人だったので、相談できる相手もなく、心が折れてやめたくなるときもあったんです、でも、次の月に先生の講義が入っていると「わからなかったのでやめました」とかっていうのはどうしても自分的に許せない。次の月までには絶対に課題をクリアしようと決めていました。

だから毎月、休憩時間に「ページを見てください!」とか、懇親会でも「このシステムを導入しようと思っているのですがどう思いますか?」みたいに、隙あらば先生に質問していました。

水上:たしかに受講中の迫力はすごかったです。講師としても使い倒してくださるのは嬉しいことでもあります。野々村さんは高山から名古屋まで、車で2時間かけてチームで通っていたと聞きましたが。

野々村:そうです。勉強会の会場まで距離的に遠いは、通常はデメリットですが、それが弊社ではものすごいメリットになりました。 行きの車中はなんでもない話をしていますが、帰りの車中はその日の講義についての振り返りを行っていました。4時間の授業を受けた後で、帰りの車中で2時間のミーティング。すごく疲れますけど、その場でやることとスケジュールを決めれば、あとは翌日からやるだけです。

その2時間の車中ミーティングこそが、EC実践会を受講して成果を上げることができた最大の要因だと思っています。いかにスピーディーに情報共有して具現化するかが成否を分けるポイントだと考えています。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:自社ECサイトとモールの違いは? 効果があったカート機能は? 突破口になった施策は?

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

求人サイト向け: JobPositingの構造化データのマークアップによくある質問

Google のマリヤ・モエヴァ氏が、JobPosting の構造化データでありがちな質問に対する回答をヘルプフォーラムに投稿した。日本では Google for Jobs まだ提供されていないが、将来を見据えて準備を進めている求人サイトもあるようだ。訳したので参考にしてほしい。

- 求人サイト向け: JobPositingの構造化データのマークアップによくある質問 -

Posted on: 海外SEO情報ブログ - SuzukiKenichi.COM by Kenichi Suzuki

日本文化センターのECサイトでカード情報189件が漏えいか、セキュリティーコードも

「ぜろいちにーぜろー、ぜろぜろの、にーにーにーにー♪」のテレビCMでなじみの深い老舗通販企業の日本文化センターは7月19日、ECサイトのWebサーバーに外部から不正アクセスがあり、セキュリティコードを含むクレジットカード情報189件(一部のみ)が流出した可能性があると発表した。

外部からWebアプリケーションの脆弱(ぜいじゃく)性を利用した攻撃があり、新規申込みをした際に登録した一部のカード会員データなどが抜き取られた可能性があるという。

漏えいした可能性があるのは、氏名、住所、クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、セキュリティコード。対象は2017年4月19日~5月12日にECサイトでクレジットカード決済を行った顧客。

5月12日にクレジットカード決済代行会社から情報流出の可能性があると指摘を受け、社内調査を実施し、カート決済を停止。19日に専門調査会社Payment Card Forensics(PCF社)に調査を依頼した。

PCF社から6月12日に最終報告を受け、調査結果をカード会社に連絡。16日には管轄警察に本件の報告と調査結果を提出した。

なお、調査会社から指摘されたシステムの脆弱性、管理体制の不備にいて、実施可能な施策を行い、セキュリティの強化・改修を進めていくとしている。

日本文化センターは1976年創業。ファッションから生活雑貨、家具などさざまな商品を取り扱っている。

ECのセキュリティ対策について

経済産業省主導の「クレジット取引セキュリティ対策協議会」(事務局は日本クレジット協会)は、2017年3月8日に公表した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画-2017-」において、EC事業者に対して2018年3月までにカード情報の非保持化、もしくは「PCI DSS準拠」を求めていく方針を掲げた。

カード情報の漏えいの頻度が高い非対面(EC)加盟店については原則として非保持化(保持する場合はPCI DSS準拠)を推進。EC加盟店におけるカード情報の非保持化を推進するため、PCI DSS準拠済みのPSP(決済代行会社)が提供するカード情報の非通過型(「リダイレクト(リンク)型」または「JavaScriptを使用した非通過型」)の決済システムの導入を促進するとしている。

また、独立行政法人情報処理推進機構では不正アクセス対策についての資料をまとめており、「安全なウェブサイトの作り方」などを閲覧することができる。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:日本文化センターのECサイトでカード情報189件が漏えいか、セキュリティーコードも

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

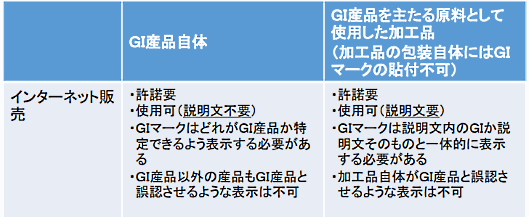

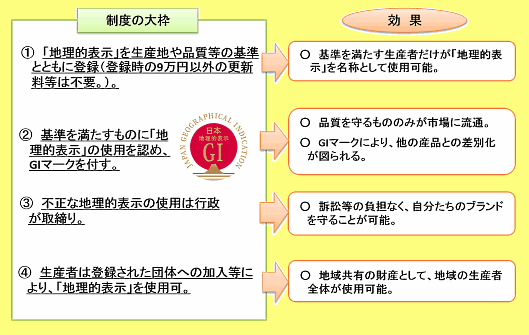

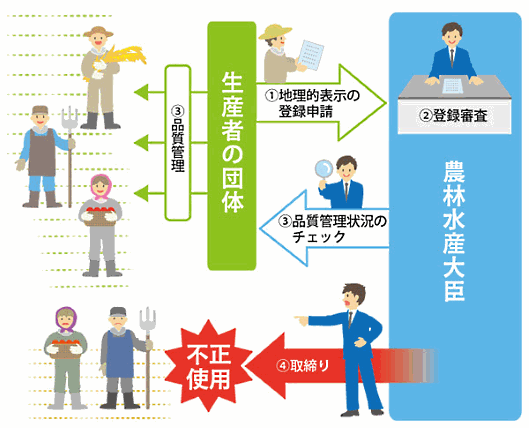

地域ブランド守る「GIマーク」製品のネット通販、農水省がガイドラインを策定

地域のブランド食材などを国が認定する「GIマーク」制度において農林水産省は7月19日、「GIマーク」を広告や通販サイト、飲食店のメニューなどに使用する場合のガイドラインを公表した。マークの使用基準を明確化することで制度の信頼性を高める。

ガイドラインの名称は「広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン」。

「GIマーク」を取得した産品(GI産品)を通販サイトなどに掲載する場合、「どれがGI産品か特定できるよう表示する」「GI産品以外の産品もGI産品と誤認させるような表示を避ける」といったことなどを明記した。

GI産品を使用した加工食品を販売する場合、「GI産品が主たる原材料として使用されていること」「GI産品を使用していることが製品のセールスポイントであること」「GIマークと併せて、GI産品を原材料に使用している旨の説明文を表示すること」などを求めている。

農林水産物・食品などの「地域ブランド」を守るための制度「地理的表示保護制度」が2015年にスタート。地域のブランド食材や特産品を保護する目的で「GIマーク」が始まった。

日本各地における気候や風土と結び付き、伝統的製法を用いて作られた農林水産物や食品などを農水省が認定する。

2017年7月時点で「但馬牛」「夕張メロン」「くまもと県産い草」など26道府県の38産品が登録済み。GIマークに登録する際は、地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)を通じて所定の手続きを行い、農水省に申請する。

(政府広報オンラインのHPから編集部がキャプチャ)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:地域ブランド守る「GIマーク」製品のネット通販、農水省がガイドラインを策定

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

カート落ちの原因は何? GAの「目標到達プロセス」でボトルネックのページを見つける方法

http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2017/07/20/26322

「目標到達プロセス」レポートについて。

・複雑な「目標到達プロセス」にある情報がわかる

・「ボトルネックはどこか」「離脱してどこに行ったか」をサイト改善に生かす

といった話

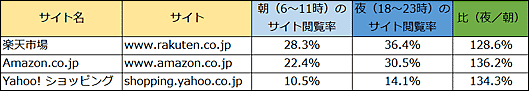

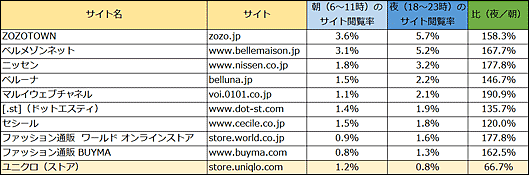

ユーザーはいつサイトを見ているのか? 「朝型サイト」「夜型サイト」行動ログ調査 | 知っておきたい ECサイトに役立つ分析データ

スマートフォンによっていつでもどこでも手軽にネットショッピングを楽しめるようになりましたが、一般消費者がECサイトを利用している時間帯はいつなのでしょうか? スマートフォンにおいて午前中によく利用される「朝型サイト」、夕方18時以降によく利用される「夜型サイト」について、実際のネット行動ログから調査しました。

調べものやコンテンツ共有系は夜型サイト

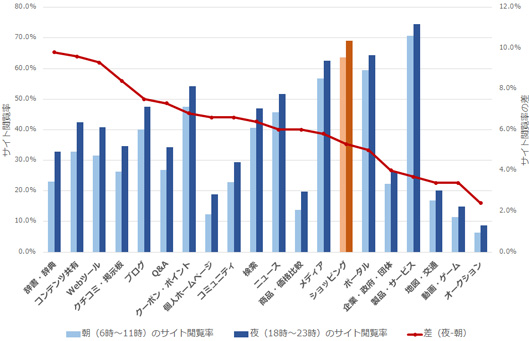

まず、スマートフォンからのWebサイトアクセスで、ジャンル別に朝(午前6時~11時)のサイト閲覧率と、夜(18時~23時)のサイト閲覧率を比較してみました。

赤い折れ線グラフは夜と朝のサイト閲覧率の差を示し、この数値が高いほど夜型と言えます。

ウィキペディアなどが含まれる「辞書・辞典」や、NAVERまとめ、COOKPAD、YouTubeなどを含む「コンテンツ共有」などは、夜と朝の差が大きく、夜型傾向が強いジャンルといえます。調べものや、動画視聴などは家で夜にゆっくり楽しむユーザーが多いのではないでしょうか。

一方、日本郵便やヤマト運輸、ユニクロ、ローソンなど企業が運営するオウンドメディアが多く含まれる「製品・サービス」のサイト閲覧率は、朝よりも夜が上回るものの、他ジャンルに比べると大きな差は見られません。

また、地図・ルート検索のナビタイムやYahoo!路線情報などが含まれる「地図・交通」も夜型傾向は他ジャンルに比べて弱く、比較的午前中も多く利用されるサービスといえます。

ショッピングについても、朝よりも夜に閲覧率が高くなっているのですが、他ジャンルに比べて夜型傾向が強いとは言えません。どうやらショッピングサイトによって朝型や夜型の傾向が異なるようです。

朝によく見られているモールは?

具体的なショッピングサイトで朝(午前6時~11時)と、夜(18時~23時)のサイト閲覧率を比較していきましょう。サイト単位で細かく見る場合、ユーザー数が小規模で閲覧率が低いサイトもあるため、ここからは閲覧率の「差」ではなく「比」で見ていくことにします。

まず、大手ECモールサイトではどうでしょうか。楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングモールの朝と夜の閲覧率を出してみました。

3サイトとも夜の方がよく利用されていることがわかりましたが、朝の時間帯で比較すると、3つの大手モールの中では、楽天市場が朝の閲覧率28.3%と最も高くなっていました。

ファッションECはほぼ夜型。でもユニクロは例外!?

次に、ファッション系を調べてみました。ファッションカテゴリのECサイトでスマートフォンユーザー数が上位の10サイト(2017年3月集計)について、閲覧率を比較してみましょう。

1位のZOZOTOWNをはじめ、上位10サイトの大半で、夜の時間帯に閲覧率が高くなっています。

ただし、ユニクロのみ、夜よりも朝の閲覧率の方が高くなっていました。ユニクロではLINE公式アカウントのプッシュ通知やメールマガジンが、朝の時間帯に配信されていることが要因の1つと推測されます。

一方、「マルイウェブチャネル」では、他のサイトに比べて夜型傾向が強くなっていました。

ユニクロとマルイのユーザー比較

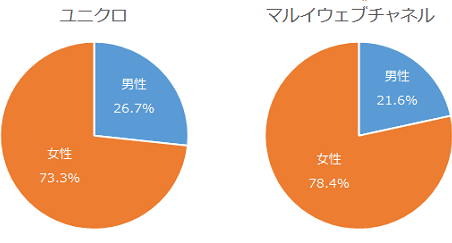

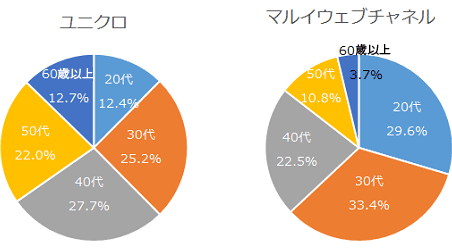

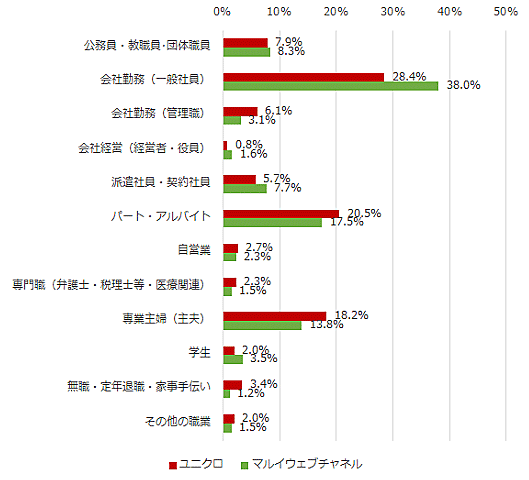

ユニクロとマルイの利用ユーザー層を比較すると、女性の比率がユニクロよりもマルイが高く、年代は20代~40代が中心です。

会社員の割合もマルイの方が高く、ユニクロでは専業主婦の割合がマルイよりも高くなっています。

このようなユーザー層の違いから、ショッピングの利用時間帯に差が出てくることが考えられます。

効果的に集客施策を打つため、ターゲットユーザー層のネット行動時間帯に合わせて、ディスプレイ広告の配信時間をコントロールしたり、LINEのプッシュ通知やメルマガなどの配信時間帯をテストしたりしてみてはいかがでしょうか。

株式会社ヴァリューズのeMark+ではサイト訪問者やアプリ利用者の性別や年代などを無料で調査できるツール「eMark+」をご提供しています。ぜひお試しください。

分析概要

株式会社ヴァリューズが保有するモニター会員の協力により、ユーザー属性情報と実際のネット行動ログを用いたマーケティング分析サービス「eMark+」を使って、2017年3月のサイト閲覧率を集計。

※ジャンルはヴァリューズが独自に定義し、スマートフォンからのサイトアクセス数を集計、ユーザー属性はヴァリューズ保有モニタでの出現率を基に、国内ネット人口に則して推計しています。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ユーザーはいつサイトを見ているのか? 「朝型サイト」「夜型サイト」行動ログ調査 | 知っておきたい ECサイトに役立つ分析データ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

ぱど、コミュニティサービス「ぱどタウン」を7/21で終了

次世代の先端サービス、興味1位は「自動決済の無人店舗」 博報堂DYMP調べ

TYO、VRソフト開発の米ディヴァースに40万ドルを出資

【通販・EC利用実態】最も使うチャネルは? 1か月の利用金額は? 利用頻度は?

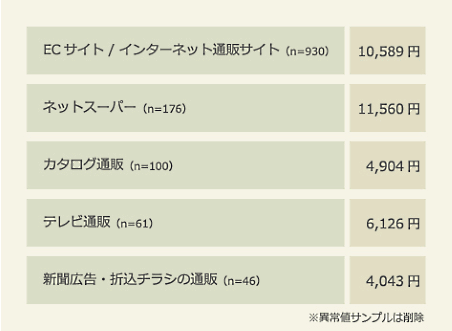

通販・ECの利用率は9割で、チャネル別の平均月間支出額は「ネットスーパー」が1万11560円で最も多い――。

インターネットリサーチ事業などを手がけるマクロミルは7月19日、独自に実施した通販・ECの利用実態調査の結果を公表した。通販の利用率やチャネル別の月間支出額、消費者が通販を利用する理由などをまとめている。

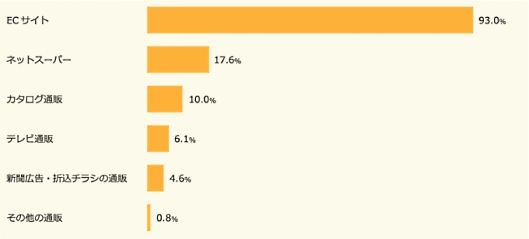

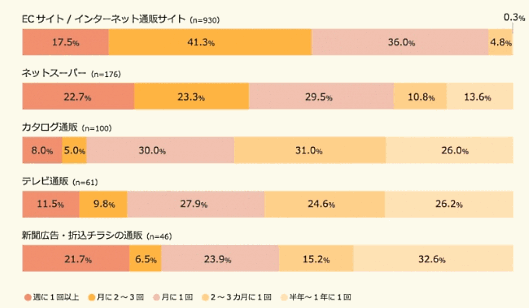

20~69歳の男女1万人を対象に実施したアンケートによると、通販利用率は89.8%。利用している通販のチャネルを選択式・複数回答で聞いたところ、「ECサイト」は93.0%、「ネットスーパー」は17.6%、「カタログ通販」は10.0%、「テレビ通販」は6.1%、「新聞広告・折込チラシの通販」は4.6%。ECサイトの割合が圧倒的に高い一方、紙媒体の利用率は1割以下にとどまっている。

月1回以上、通販で買い物をする消費者1000人に対し、1か月間で通販に使う金額をチャネル別で調査。「ネットスーパー」は1万11560円、「ECサイト」は1万589円、「テレビ通販」は6126円、「カタログ通販」は4904円、「新聞広告・折込チラシの通販」は4043円だった。

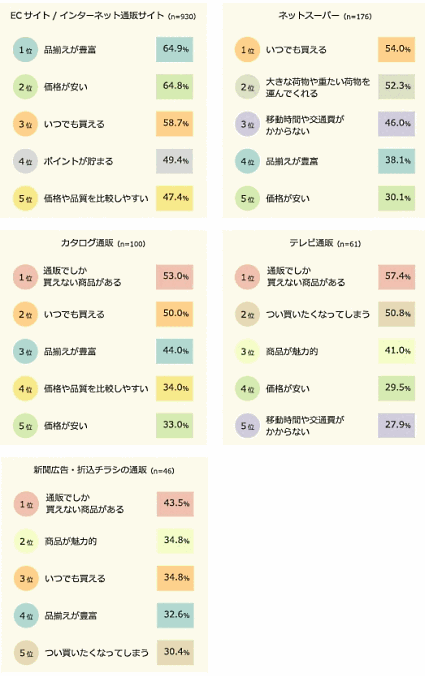

「店舗・店頭ではなく、通販で買い物をした理由」をチャネルごとに質問したところ、各チャネルの上位5項目は「品揃えが豊富」「価格が安い」「いつでも買える」といった理由が目立つ。

ECサイトは「ポイントが貯まる」が4位、ネットスーパーは「大きな荷物や重たい荷物を運んでくれる」が2位に入ったことが特徴的。カタログ通販やテレビ通販、新聞広告・折込チラシの通販は「通販でしか買えない商品がある」がトップだった。

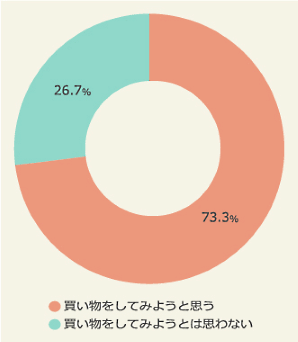

ポイントや割り引きといった特売イベントが通販を利用するきっかけになるか聞いたところ、73.3%が「買い物をしてみようと思う」と回答した。

特売イベントで買い物をしようと思わない理由は、「普段から使い慣れた通販で買い物をしたいから」「ポイントを貯めている通販で買い物をしたいから」などが上位だった。

調査概要

- 調査主体:マクロミル

- 調査方法:インターネットリサーチ

- 調査対象:全国の男女20~69歳で通販を月1回以上利用する人(マクロミルモニタ会員)/合計1000サンプル

- 割付方法:割付なし

- 調査期間:2017年7月12日(水)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:【通販・EC利用実態】最も使うチャネルは? 1か月の利用金額は? 利用頻度は?

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

Google、Search Consoleの検索アナリティクスを改良。ランキングが低い検索結果をより正確にレポート

Google は、Search Console の検索アナリティクスに改良を加えた。掲載順位が低い検索結果に対する集計のシステムの改善だ。この影響により、目に見える増減がレポートに発生するサイトがあるかもしれない。

- Google、Search Consoleの検索アナリティクスを改良。ランキングが低い検索結果をより正確にレポート -

Posted on: 海外SEO情報ブログ - SuzukiKenichi.COM by Kenichi Suzuki

【Amazonプライムデー】全米5300万人が利用、プライム会員の5割が買い物をした日 | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

消費者調査などを手がけるBizrate Insights社と協力して行ったインターネットリテイラー社の調査によると、多くの消費者が「Amazonプライムデー」で21ドル~50ドルの買い物をしたようです。

驚異的なコンバージョン率も記録したプライムデー

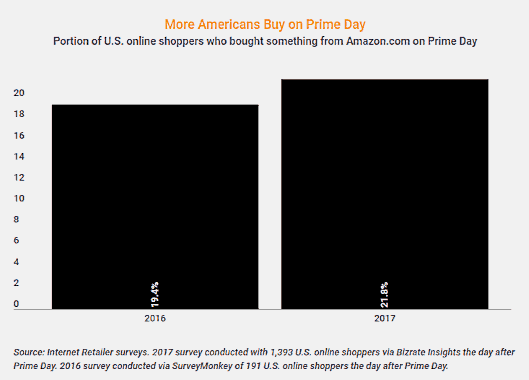

全米の約21.8%のネット通販利用者が、アマゾンのプライムデーを利用したこともわかりました。インターネットリテイラー社が2016年に実施した調査結果の19.4%から、2.4ポイント上昇しています。

インターネットリテイラー社は、Bizrate Insights社と協力し、プライムデーが終了した翌日水曜日(7月12日)に、1393人のネット通販利用者を対象に調査を行いました。

2016年19.4% 、2017年 21.8%(出典:インターネットリテイラー社調査。Bizrate Insights社の協力のもと、プライムデー終了の翌日に1393人のネット通販利用者対象に行った2017年の調査結果と、2016年に行った191人のネット通販利用者対象に行った調査結果の比較)

調査会社のForrester Research社は、全米のネット通販利用者は2億4400万人と推定。その数字をもとに推測すると、約5300万人の消費者がプラムデーで商品を購入した計算になります。2016年の4600万人から15%上昇しています。

さらに、プライムデーにアマゾンのECサイトを訪問したネットユーザーの41%が商品を購入したことも、今回の調査から判明しました。EC業界の平均コンバージョン率が3~4%と言われていることを考えると、このアマゾンの結果は驚異的です。なお、インターネットリテイラー社発行の「全米トップ500社」で、アマゾンの年間平均コンバージョン率は15%と推測されています。

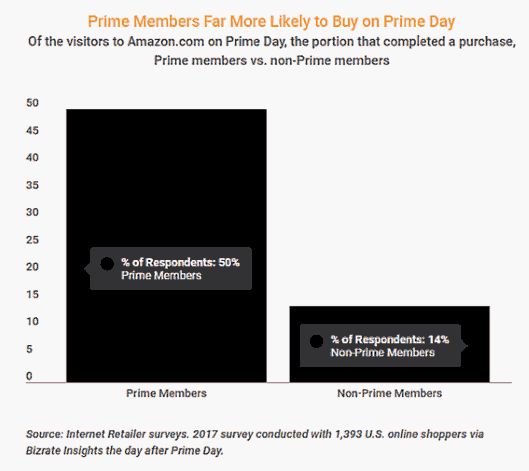

しかし、プライムデーの流通額の多くは、アマゾンのファンである「Amazonプライム」会員の商品購買による流通額が大きく、プライム会員と非プライム会員の間には、大きなギャップがあります。

50%のプライム会員がプライムデーに商品を購入したと回答したのに対し、非プライム会員は14%にとどまりました。プライムデーはプライム会員向けのキャンペーンであることを考えると妥当と言えるかもしれません。

プライム会員(左)は50%、非プライム会員は14%(出典:インターネットリテイラー社調査。Bizrate Insights社の協力のもと、プライムデー終了の翌日に1393人のネット通販利用者対象に行った2017年の調査結果)

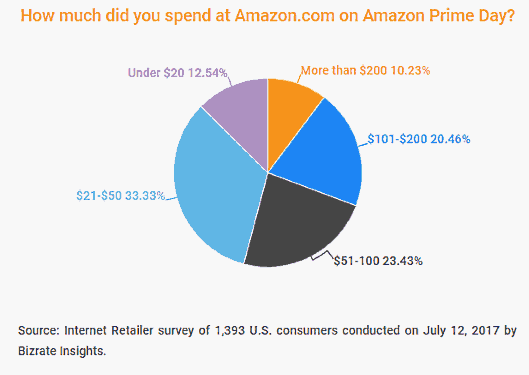

アマゾンのECサイトに訪問した多くのネットユーザーが買い物をしたプライムデーでしたが、平均購入金額は比較的低くなりました。プライムデーで商品を購入した消費者の多くが21ドル~50ドルの買い物をしたと回答。インターネットリテイラー社の調査では、アマゾンでの平均購入額は75ドルとなっており、それを大きく下回る結果となりました。

- 200ドル以上 10.23%

- 101~200ドル 20.46%

- 51~100ドル 23.43%

- 21~50ドル 33.33%

- 20ドル以下 12.54%

(出典:インターネットリテイラー社調査。Bizrate Insights社の協力のもと、プライムデー終了の翌日に1393人のネット通販利用者対象に行った2017年の調査結果)

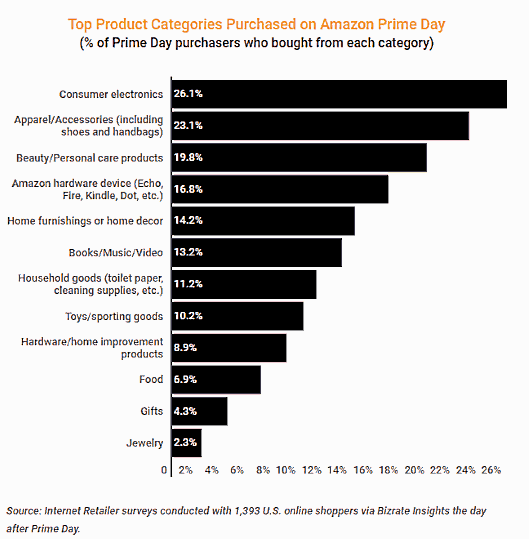

電化製品が最も人気が高いカテゴリーで、アパレル・アクセサリーは僅差で2位でした。

- 電化製品:26.1%

- アパレル・アクセサリー(靴とバッグ含む):23.1%

- 美容・パーソナルケア製品:19.8%

- アマゾンハードウェアデバイス(Echo, Fire, Kindle, Dotなど):16.8%

- 家具・インテリア:14.2%

- 本・音楽・ビデオ:13.2%

- 家事用グッズ(トイレットペーパー、清掃用品など):11.2%

- おもちゃ・スポーツグッズ:10.2%

- ハードウェア・DIY向け製品:8.9%

- 食品:6.9%

- ギフト:4.3%

- ジュエリー:2.3%

なお、プライムデー開催期間に、他のECサイトの割引を確認した消費者のうち、16%はWalmart.com(ウォルマート)、14%はeBay、12%はTarget.com(ターゲット)のECサイトをチェックしていました。

インターネットリテイラー社発行「全米EC事業 トップ500社 2017年版」によると、アマゾンは第1位、ウォルマートは3位、ターゲットは20位にランクインしています。自社で在庫を保有し販売していないマーケットプレイス型のeBayはランキング対象外です。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:【Amazonプライムデー】全米5300万人が利用、プライム会員の5割が買い物をした日 | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.