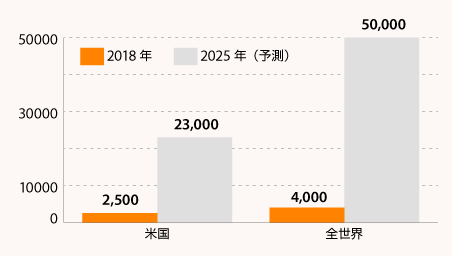

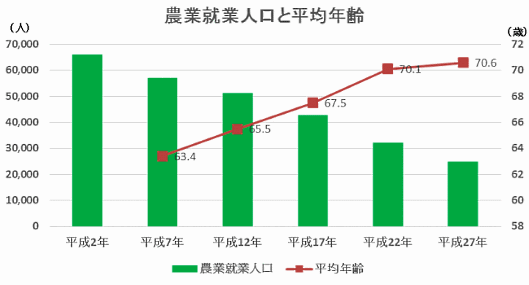

マーケティングの施策を自動化する「マーケティング・オートメーション(MA)」をECに活用する動きが広がっている。特に近年は、人工知能(AI)を利用してデータ分析を効率化したり、販促の効果を高めたりする取り組みも目立つ。AIを活用してMAの効果を高めるには、どのような方法があるのか。また、それをECに活用するにはどうすれば良いのか。AIとMA、レコメンドエンジン、DMPが1つになった「activecore marketing cloud」を提供するアクティブコアの山田賢治社長が、AIやMAでECの利益を最大化する方法と、最新の成功事例を解説した。

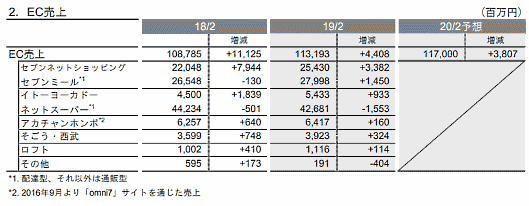

MAで成果を上げるポイントは「データ統合」

MAに取り組むには、まずは顧客データやEC事業に関するさまざまなデータをDMP(Data Management Platform)などに蓄積する必要がある。商品情報や購買データのほか、顧客のECサイトの閲覧履歴、顧客のWEB上での行動履歴、会員の属性情報などを集めることが欠かせない。

データを蓄積する際に重要なことは、企業が持つデータを1つのプラットフォームに統合することだと山田氏は指摘する。

マーケティング・オートメーションで成果を上げるには、購買データや顧客の行動履歴、会員属性情報など1つのDMPに蓄積し、すべての情報を紐付けられるようにすることが重要です。データが統合されていないと、どんなに高価な販促ツールを使っても、MAは上手くいきません 。(山田氏)

アクティブコアの山田賢治社長

山田社長は、顧客が商品を購入した後のデータだけでなく、購入する前の行動履歴も蓄積することが必須だという。

顧客が購入前に、どのWEBサイトを閲覧し、どの広告に接触してECサイトを訪れたのか。そういったデータも踏まえてセグメントを行うことが、MAの効果を上げるポイントです 。(山田氏)

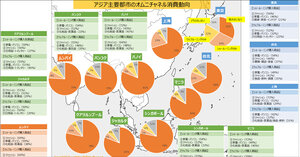

顧客を中心として、さまざまなデータを紐付けることが重要

顧客の興味関心を予測してコンテンツを出し分ける方法

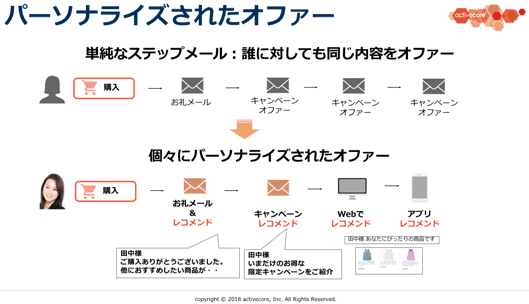

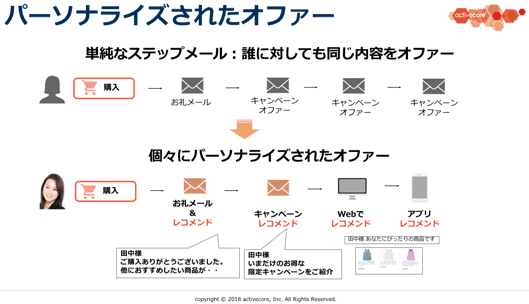

山田社長は、MAの効果を高めるにはコンテンツをパーソナライズすることも必要だと強調する。

購入履歴や会員属性に応じてメールの文面を変えるのはもちろんのこと、Webサイトの閲覧履歴やクリックした広告などを分析し、顧客がどのような商品に興味があるのかを予測した上で、興味・関心に合わせてキャンペーンの内容や広告クリエイティブを出し分けることも重要だと指摘する。

顧客の興味関心や嗜好を予測し、ステップメールなどの内容を変える。そして、コンテンツへの反響を見ながら、配信する内容をチューニングすることで、開封率やコンバージョン率を高めていきます 。(山田氏)

たとえば、サンプル会員を本製品購入へと引き上げ、さらに優良顧客へと育てるマーケティングシナリオでは、顧客が会員登録や購入を行なった日を起点に、購入回数やWebサイトの閲覧履歴などに応じて、顧客ごとに最適化されたキャンペーンをレコメンドすると有効だという。

顧客の購買履歴や行動履歴に応じてコンテンツを出し分ける

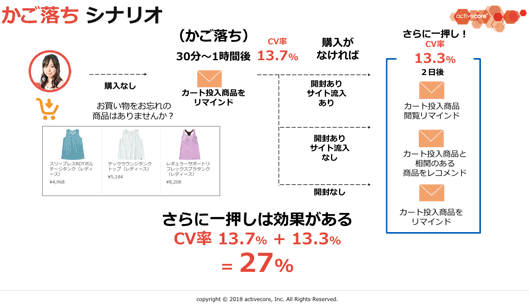

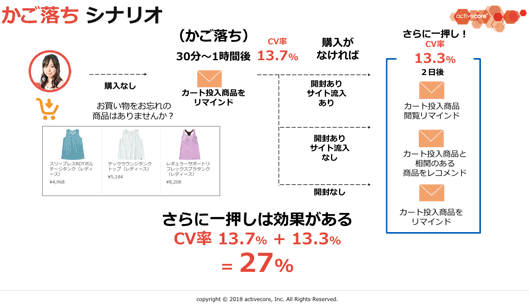

カゴ落ちメールの効果を高める「もう一押し」の施策

ECにおけるMAの施策の1つに、ECサイトのカートに商品を入れた状態で、ECサイトから離脱(カゴ落ち)したユーザーへのリマインドがある。メールやLINEを使い、クーポンを送ったり、カートに入れた商品と関連する商品をレコメンドしたりすることで購入を後押しする。

山田社長は「activecore marketing cloud」のクライアントの事例を踏まえ、カゴ落ち対策メールのCVRを高める方法の一例として、カゴ落ちした顧客に対して、タイミングを図ってメールを2回送る施策を解説した。

その方法は、顧客がカゴ落ちしてから30分〜1時間後にリマインドメールを送り、一定期間後に、購入につながらなかった顧客に再度メールを送るというもの。2回目のメールの内容は、1回目のメールを開封したか否か、開封後にECサイトにアクセスしたか否かによって変えることが、CVRアップのポイントになるという。

1回目のメールで購入につながらなければ、もう1回送る。この「もう一押し」を行うことで売上が増えることは、当社のクライアントで実証されています。カゴ落ちの後にリマインドメールを送っているEC事業者はたくさんいると思いますが、実は、2回繰り返すことが購入促進に有効です。(山田氏)

カゴ落ち対策のメールを2回送るとCVRにつながる

ブラウザから離脱した顧客を呼び戻す方法

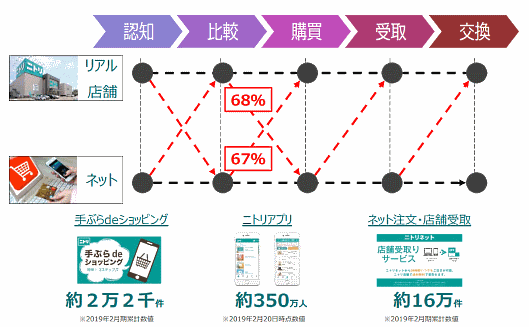

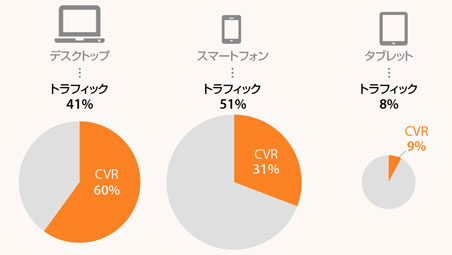

ECサイトを訪問して、商品をカートに入れずに離脱した「ブラウザー離脱」の顧客に対しても、カゴ落ちメールと同様にリマインドの施策は有効だという。ブラウザー離脱の顧客に対するリマインド施策のCVRは、カゴ落ち顧客へのメールに比べると低いものの、ブラウザー離脱の顧客は分母が大きいたため、CVRが低くても成約件数を稼ぎやすいメリットがあるという。

特に、リアル店舗も運営している事業者は、ブラウザー離脱の顧客に対して来店促進の施策を行うと高い効果が期待できるデータを示した。

ブラウザーから離脱した顧客に対して、リアル店舗への誘導を目的としたリマインドを行った場合、購入率はカゴ落ちした顧客と比べて低いものの、店舗での購入人数はブラウザーから離脱した顧客の方が多い。要するに、店舗の売上に関しては、ブラウザーから離脱した顧客へのリマインドが、非常に効果があるということです 。(山田氏)

カゴ落ちした顧客や、ブラウザーから離脱した顧客に対するリマインドの方法は、メールやLINEを使うことが多い。それらに加え、ECサイトのマイページ内でレコメンドを行って高いCVRを実現した事例もあるという。

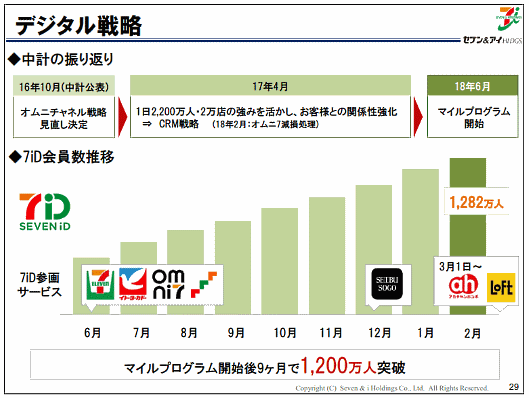

MAの効果を高めるAI活用の仕組みと最新成功事例

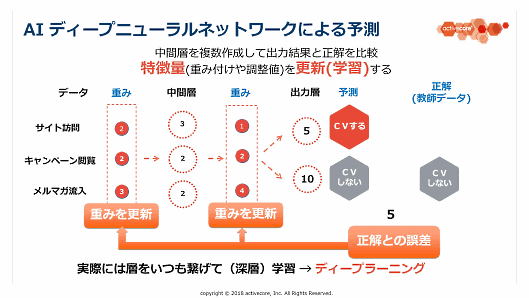

こうしたMAの施策にAIを活用する動きが広がっている。山田氏は、AIを使ってMAを自動化し、効果を高める仕組みを説明した。

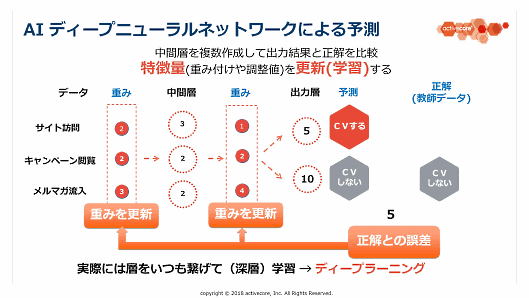

例えば、ユーザーの行動に点数を付け、合計点数によってユーザーのコンバージョン確率を予測する手法。「ECサイトを訪問したことがある」という行動は3点、「キャンペーンを閲覧したことがある」は2点といった具合に、売上などへの貢献度をもとに行動の重要度に応じて、スコアの重み付けを行う。そして、点数が高いユーザー(=購入確率が高いユーザー)をセグメントし、キャンペーンを打つ。

ユーザーの行動に点数を付ける際は、機械学習を活用するという。EC事業者が持つビッグデータをAIが分析し、ユーザーが取った行動の1つ1つについて、コンバージョンの確率や売上への貢献度を割り出し、貢献度に応じて点数を付ける。

ディープニューラルネットワークと呼ばれるこうした手法を使うことで、人間の勘や経験に頼らず、ユーザーの行動をスコア化することができます。また、AIが点数のチューニングを行うため、人間の作業負担を軽減することが可能です 。(山田氏)

ビッグデータをAIが分析し、ユーザーが取った行動の1つ1つに点数を付ける

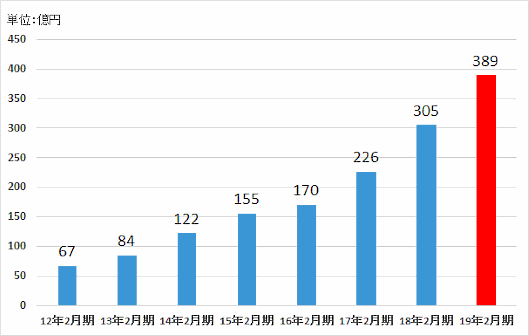

「activecore marketing cloud」の成功事例、メールのCVRが約6倍に

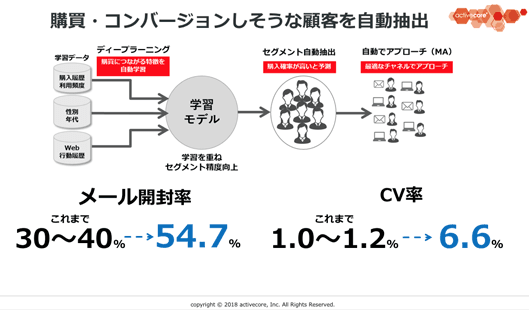

MAにAIを活用し、キャンペーンの効果を高めることに成功した事例はたくさんあるという。山田氏は「activecore marketing cloud」の利用企業が取り組んでいる施策の成功事例を公開した。

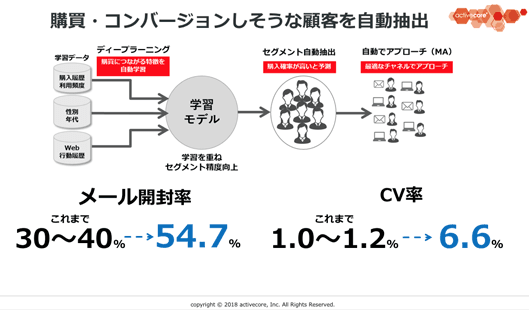

ある通販会社は、「activecore marketing cloud」のプライベートDMPに蓄積した顧客の購入履歴や利用頻度、年齢や性別といった属性、WEB上の行動履歴などのデータを分析し、コンバージョン率が高いと予測されるユーザーを抽出した。

そして、そのセグメントに対して最適なキャンペーンを設計した上で、配信対象を限定してメールを送信。その結果、従来は30〜40%だったメールの開封率は54.7%へと向上。CVRは1.0~1.2%から6.6%に向上したという。

購入しそうな顧客をAIが抽出し、ターゲット配信を行った

「買いそう」な顧客に限定してクーポン配信

別の通販会社は、プライベートDMPのデータを分析し、将来、優良会員になりそうな顧客を抽出した上で、メルマガで限定クーポンの存在を告知してECサイトに誘導した。そして、ECサイトを訪れたユーザーをリアルタイムで判別し、ターゲットが訪問したときだけ、クーポンキャンペーンのバナーを表示した。クーポン表示画面を訪れた顧客のCVRは3割を超えたという。

ECサイトを訪れたユーザーの中で、ターゲットが訪問したときだけクーポンを表示した

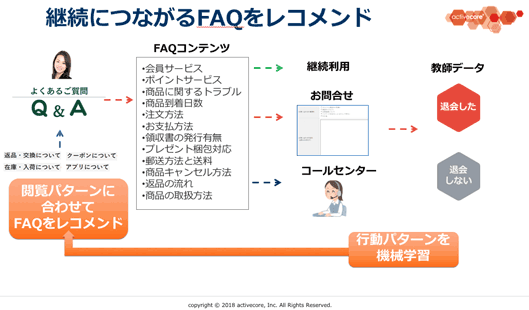

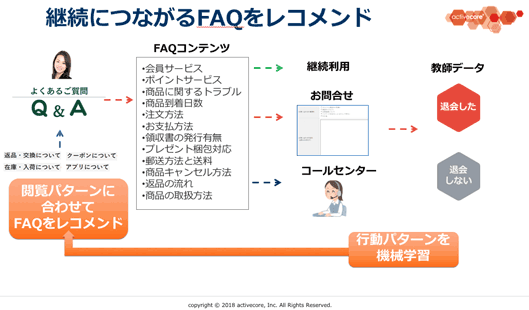

山田氏はこのほか、化粧品通販会社がサンプル会員を本製品購入へと引き上げた事例や、定期通販からの退会を防ぐ施策を自動化した事例なども公開した。

退会者の特徴を分析し、退会しそうな会員を抽出した上で、継続につながるコンテンツを自動でレコメンドする

AI×MA×レコメンドを実現する「activecore marketing cloud」

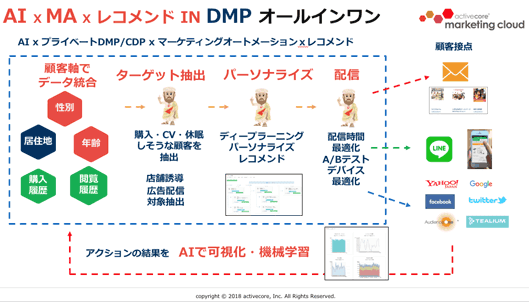

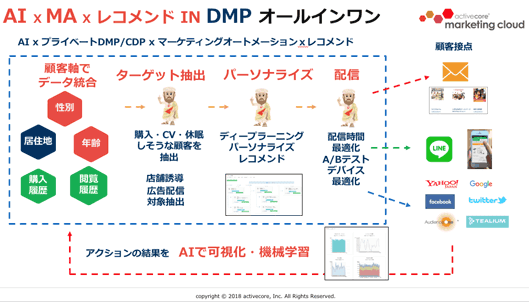

こうした数々の成功事例を実現してきたのが、アクティブコアが提供する「activecore marketing cloud」だ。

「activecore marketing cloud」はMA機能とレコメンド機能、AI、DMPを1つのシステムで提供している。「データ分析」「レコメンド」「MA」「DMP」を1つのシステムに統合することのメリットを、山田氏は次のように強調する。

分析やレコメンド、MAなどのツールを連携させることでタイムラグを防ぎ、管理の煩雑さも減らせます。そして、複数のツールを個別に契約した場合と比べて、システム投資や運用にかかる費用を削減できることもメリットと言えるでしょう。(山田氏)

「activecore marketing cloud」は、企業が持つさまざまなデータを、クラウドのプライベートDMPに蓄積する。ECサイト、アプリ、実店舗などのデータを統合し、顧客単位でデータを管理することが可能だ。メール配信システムやLINE、アドネットワークなどと連携し、配信を行うとともに、施策の結果をAIが可視化した上で、機械学習によって効果の向上を図ることもできるという。

「activecore marketing cloud」はデータ分析、ターゲット抽出、パーソナライズ、配信までオールインワンで行う

アクティブコアのAI「ピタゴラス」

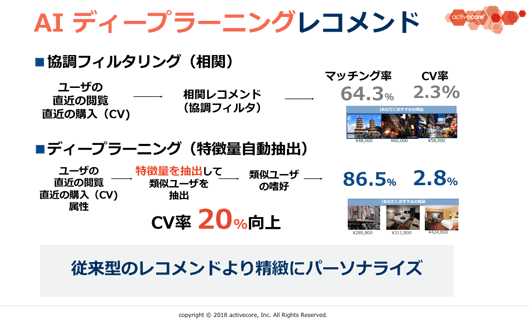

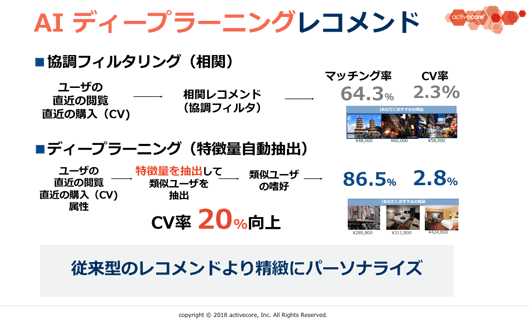

「activecore marketing cloud」に搭載されたAI「ピタゴラス」は、ディープラーニングの技術も取り入れているという。

例えば、あるユーザーのサイト閲覧履歴や購入履歴、属性などから、ユーザーの特徴を抽出してから、そのユーザーに類似した顧客の嗜好を分析することで、そのユーザーの嗜好を予測する。そして、嗜好を踏まえてユーザーに最適化したレコメンドを行う。類似した顧客の嗜好を踏まえたレコメンドを行った場合のCVRは、閲覧履歴を踏まえて関連商品を表示する従来型のレコメンドエンジンと比べて大幅に高まることが実証されているという。

類似した顧客の嗜好を踏まえてレコメンドを行う

自然言語処理を使った商品レコメンド

商品の説明文をAIが分析し、その商品に興味関心が高そうな顧客にレコメンドする「自然言語処理レコメンド」も提供している。これまで売れ筋ではない商品でも、レコメンドの対象に含めることができるメリットがある。

商品説明文から類似性を評価してレコメンドする

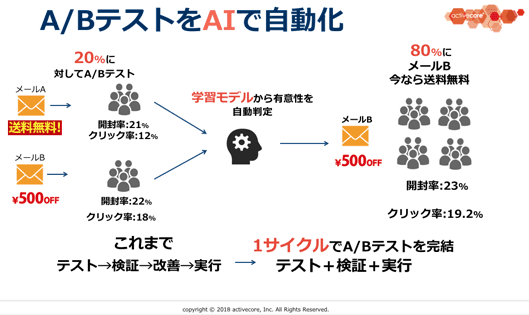

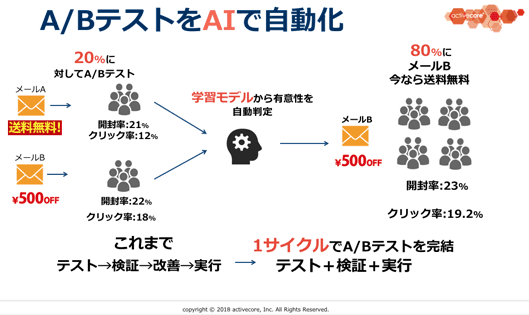

ABテストや広告、メール配信時間をAIで最適化

「ピタゴラス」は、メール配信のタイミングを自動で最適化することもできるという。例えば、メールの開封率が最も高まりやすい配信時間帯を顧客ごとに割り出し、配信のタイミングを顧客ごとに変えることで、メールの開封率を引き上げる。

また、メールの文面や広告クリエイティブのABテストをAIが自動で行い、PDCAを回すことで最も効果的なクリエイティブを選択することも可能だという。

AIがPDCAを回して勝ちパターンを見つけ出す

「activecore marketing cloud」が提供する機能や成功事例を解説し終えた山田氏は、MAで成果を上げるために重要なポイントをあらためて強調し、セミナーを締めくくった。

MAの効果を高めるには、顧客を中心にデータを統合することが最も重要です。そして、MAで成果を出すために必要なことは、コンテンツをパーソナライズすること。しかし、顧客1人1人に対して手作業でパーソナライズすることはできませんから、システムやAIを上手く活用してください 。(山田氏)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ECの利益を最大化する「AI×MA」の活用法と成功事例をアクティブコアが徹底解説

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

まとめると、