「日本企業の顔ぶれが10年前と変わらない」ことをどうとらえるか

「日本企業の顔ぶれが10年前と変わらない」ことをどうとらえるか

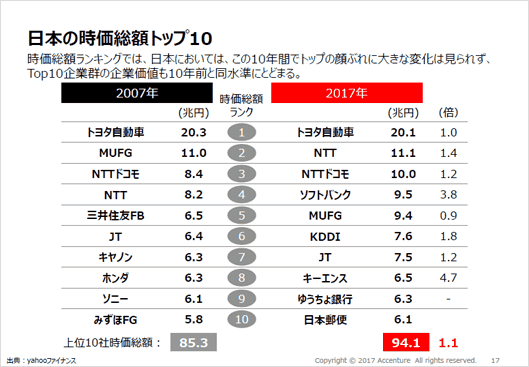

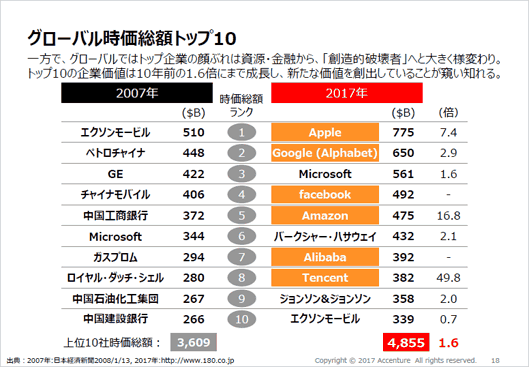

ここで少し視点を変えて、日本とグローバルにおける企業の時価総額ランキングを見てみよう。それぞれ、10年前である2007年(左側)と最新の2017年(右側)のランキングを比較している。日本のトップ10とグローバルのトップ10をそれぞれ見比べてほしい。

両者を見比べれば一目瞭然だ。日本の時価総額ランキングは10年前とほとんど変わっていないのに対し、グローバルではがらりと顔ぶれが変わっている。米国のランキングではアップルやグーグル、フェイスブック、アマゾンなど新しく強烈な体験を提供する「創造的破壊者」たる企業がずらりと並んでいる(図中オレンジ色の企業)。

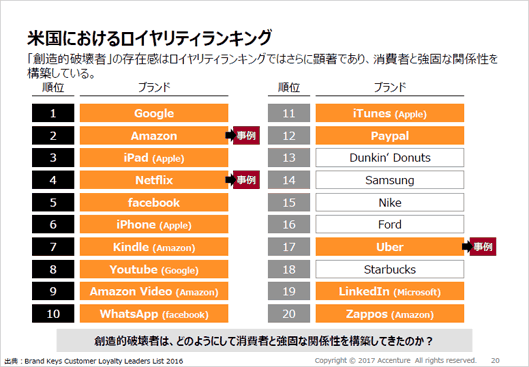

米国における商品・サービス別のロイヤリティランキングは次のとおりだ。

たとえばアマゾンは、「徹底した顧客志向」という理念の下で継続的に先行投資を続け、絶え間なく新たなサービスと体験を提供している。

また、ストリーミング動画のNetflixは、これまでテレビに縛られていた消費者の視聴体験を変化させた。「コンテンツの視聴を最大限楽しむためにどんな環境で視聴したいか」ということを、従来の常識ではなく消費者を中心に据えて企業がそれに合わせていったというのが特徴的だ。

さらにタクシー業界の創造的破壊者であるUberは、テクノロジーの活用を通じてあらゆるものの「移動」を従来よりも低コスト・低ストレスな形へと再定義した。

こうした商品やサービスが消費者と強固な関係性を構築していることが、米国の若者のロイヤリティを高める要因になっているのだ。

日本の企業も「変わっていく」姿を消費者に示さなければならない

日本のことに話を戻そう。確かに日本にはグーグルもアマゾンもない。それで「若い消費者のロイヤリティが低いのだ」と言われて、企業は一体どうすればいいのだろうか。

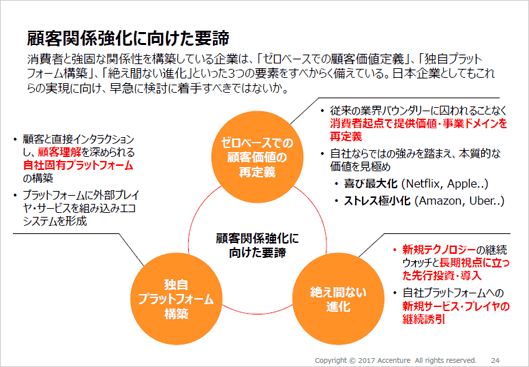

石川氏は「顧客体験という視点を持つことが第一」だとし、具体的には3つのポイントを考え直すことが必要だと説明する。

- 消費者起点でどんな価値を提供しているのか、本質的な価値を再定義する

- 消費者と企業で相互に理解を深められる自社固有のプラットフォームを構築する

- 絶え間なく新規テクノロジーを継続投入し、長期視点で「変わっていく」という姿を見せる

ポイント1消費者起点でどんな価値を提供しているのか、本質的な価値を再定義する

1つ目は、自社が消費者にどんな価値を提供しているのか、従来の常識ではなくゼロベースで再定義することだ。たとえば「喜びを最大化」しているのか? それとも「ストレスを極小化」しているのだろうか?

日本の消費者も米国と同じくらい「新たな体験」を求めている。スマートフォンなどのテクノロジーが消費者の生活を大きく変えるなか、自社がどんな価値を提供しているのか、あるいは提供できるのかを、これまでの延長線上ではなくゼロベースで見極めなければならない。

ポイント2顧客と企業で相互に理解を深められる自社固有のプラットフォームを構築する

顧客と企業の距離が遠いままでは高ロイヤリティは望めない。グーグルやアマゾンのような高ロイヤリティを生み出す企業は、顧客の声や望みを理解するためのプラットフォームを所有している。

たとえ自社だけで構築するのが難しくても、業界周辺の外部プレイヤーやサービスとも協力し、顧客と企業が相互に関係性を深められるようなプラットフォームを作っていくことが必要だ。

ポイント3絶え間なく新規テクノロジーを継続投入し、長期視点で「変わっていく」という姿を見せる

日本とグローバルを比較して顕著なのは、日本企業の顔ぶれが「10年前から変わらなく見える」という点だ。日々進化する新しいテクノロジーを継続的に取り入れ、これから先、長期的な視点で「変わっていく」という姿を消費者に見せる必要がある。

若者から「これから先も大して変わらない」と思われている限り、消費者の無関心化とロイヤリティの低下を止めることはできないのではないか。

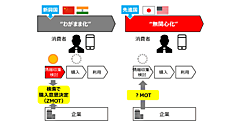

昨年の調査では「消費者の無関心化」は一見「先進国共通で進行している」ように見えており、そのように発表された。

しかし今年行った継続調査で昨年からの推移を比較すると、日本「だけ」が無関心化・低ロイヤリティ化のトレンドにからめとられていることがわかる。その要因を深掘りすると「消費者が求めている新しい体験を、日本企業が提供しきれていない」という姿が浮かび上がる。

石川氏は「別の調査で、日本は商品・サービスへの満足度が他国と比べて総じて高く、あらゆる分野で満足度が80%を超えているという背景もある」という。これは「日本は商品・サービスの品質が高い」と受け取ることもできるだろう。しかし見方を変えると、消費者から見たときに「どれを選んでも差がない」という事実にもつながる。

商品やサービスの品質を高めるだけでは、消費者から選ばれない。新しいサービスや体験を投げかけて振り向いてもらわなければ、世界で日本「だけ」消費者の無関心化がいっそう進む可能性もあるだろう。

調査概要

- 調査企画・実施: アクセンチュア・ストラテジー

- 調査目的: 企業のマーケティングや営業、顧客サービスに対する消費者の行動や態度・期待を調査するため。また、調査結果をもとに企業が顧客満足や顧客ロイヤリティを向上するためのインサイトを導き出すため

- 調査方法: インターネットを利用したアンケート調査

- 調査対象者: 18歳以上の男女

- 調査期間: 2016年7月~8月

- 調査対象地域: 世界33カ国

- 有効回答数: 約25,000人(うち日本の回答者は1,300人)

- 対象サービス: ユーティリティ(ガス/電気)、携帯通信、固定通信、ケーブル/衛星放送、消費財小売、家電、ヘルスケア、ホテル、銀行/金融サービス、生命保険、損害保険の計11サービス