日本ファクトチェックセンター(JFC)と電通総研は、「電通総研コンパス vol.15 情報インテグリティ※調査」の主なファインディングスを発表した。

「インターネット上の誤情報や偽ニュース」でストレス感じる人が約5割

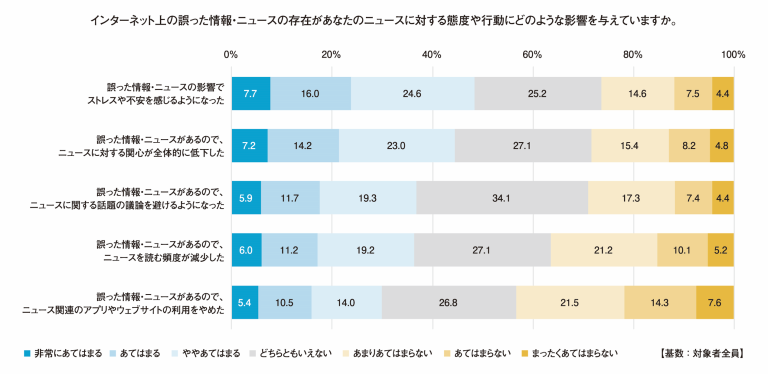

インターネット上の誤情報や偽ニュースが、回答者の意識や行動にどう影響しているかを聞くと、約半数が「ストレスや不安を感じるようになった」(48.3%)と回答。

「ニュースに対する関心が全体的に低下した」(44.4%)のほか、「ニュースに関する話題の議論を避けるようになった」(36.8%)、「ニュースを読む頻度が減少した」(36.3%)といった行動への影響も明らかになった。

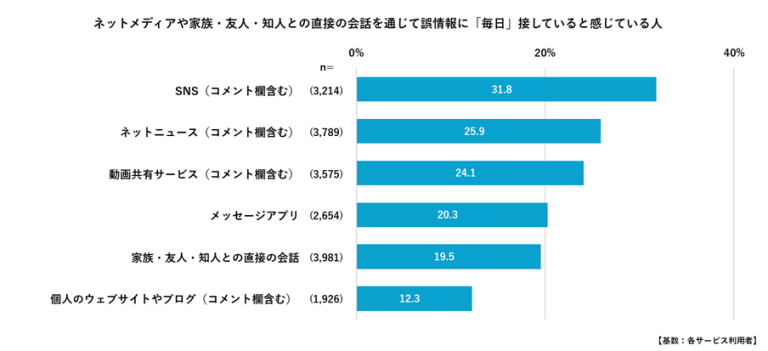

メディア別に「誤情報や偽ニュース」を見聞きする頻度を聞くと、「毎日」と答えた人は「SNS」で31.8%、「ネットニュース」で25.9%、「動画共有サービス」で24.1%。「直接の会話」でも19.5%に上った。

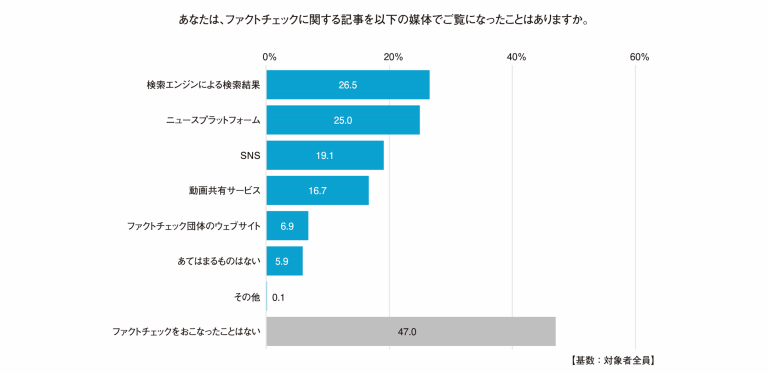

一方で、半数近い47.0%が「ファクトチェックをおこなったことはない」と回答した。

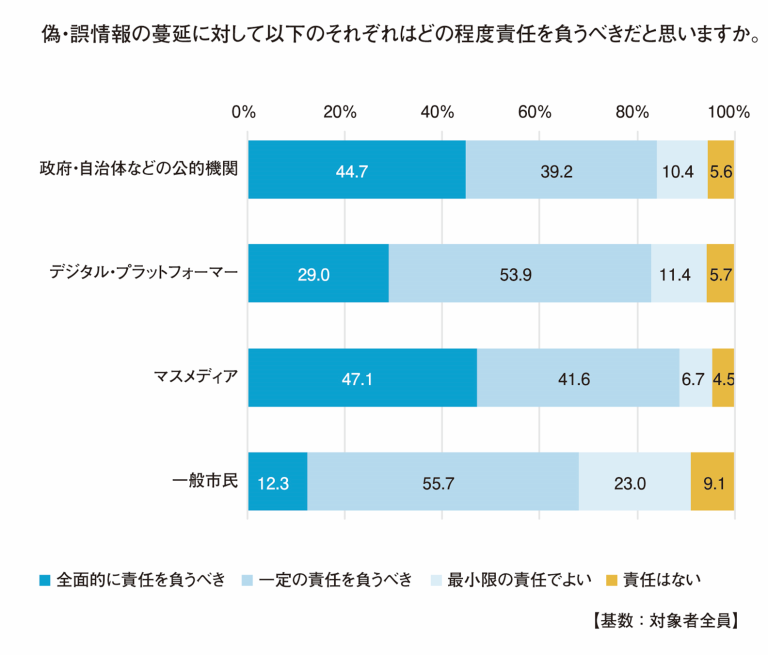

「誤情報や偽ニュース」のまん延に対して、責任を負うべき(全面的+一定)主体はどこか聞くと、「マスメディア」(88.7%)、「政府・自治体などの公的機関」(83.9%)、「プラットフォーマー」(82.9%)だけでなく、「一般市民」(68.0%)だった。

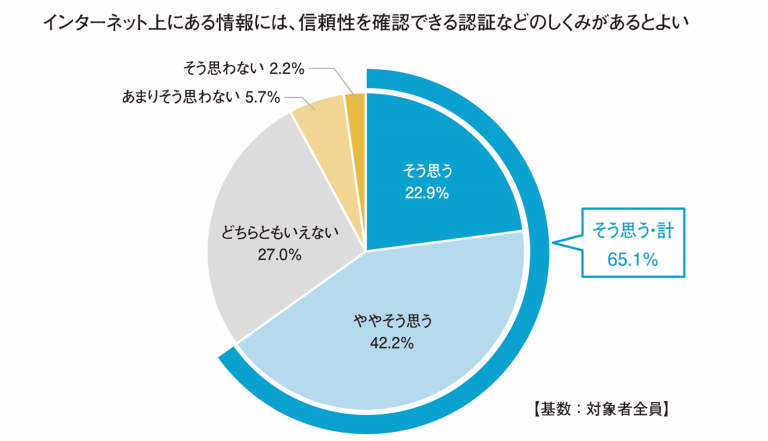

ネット上の情報に信頼性を示す認証などの仕組みが「あったほうがよい」と考える人は65.1%にのぼり、信頼確保への期待が見て取れた。

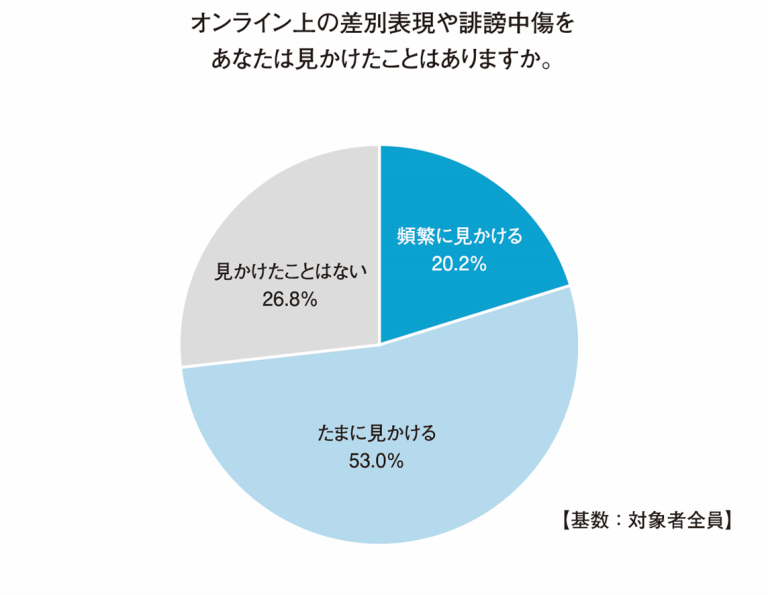

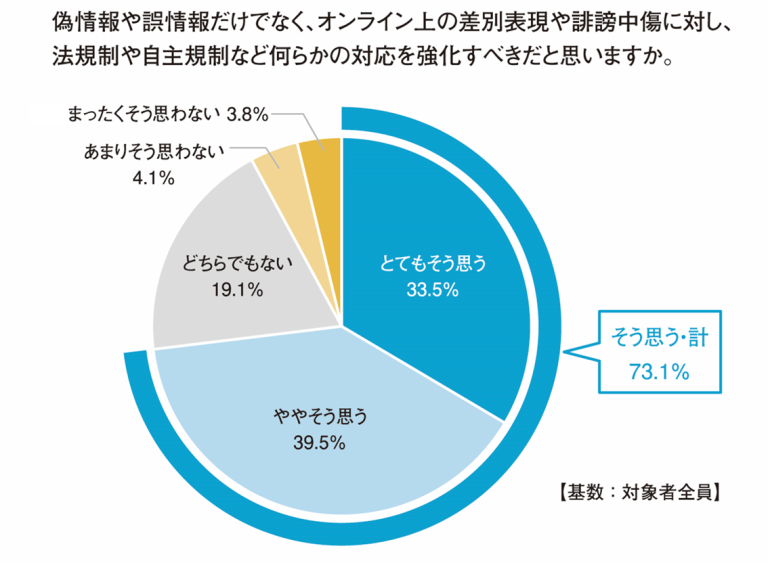

「オンライン上の差別表現や誹謗中傷を見かける人」は、計73.2%にのぼり、「対応の強化が必要と考える人」も73.1%と多数だった。

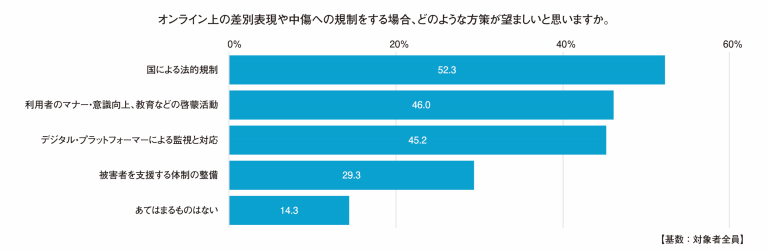

望ましい規制の方策としては、「国の法的規制」(52.3%)、「利用者の意識向上・教育」(46.0%)、「プラットフォーマーの監視・対応」(45.2%)が挙げられた。

調査概要

- 【調査タイトル】「電通総研コンパスvol.15 情報インテグリティ調査」

- 【サンプル数】20,000(予備調査)/5000(本調査)

- 【調査期間】2025年2月18日~2月26日

- 【調査対象】全国15~69歳の男女