デジタルネイティブ世代の消費者やマーケターが台頭してきた現在、企業のマーケティング活動においても、デジタルを活用したコミュニケーション戦略は当たり前のものとなった。Web広告研究会の9月月例セミナー第1部では、アビームコンサルティングの本間充氏が「本当にデジタルネイティブな仕事の進め方」をテーマに講演。デジタルネイティブ時代のマーケターのあるべき姿について語った。

インターネット広告のリーチは限られている

本間 充 氏

第1部に登壇した本間氏は、「デジタルネイティブという言葉が最近よく使われているが、いくつか誤解があるのではないかと思っている。みなさんと考えていきたい」と話す。

デジタルメディアを広告ツールとして考えた場合、到達(リーチ)については非常に効率が悪いと本間氏は説明する。テレビCMであれば、数億円かければ90%近くのリーチを得ることが可能だが、インターネットのバナーに同規模の予算をかけても3割程度にしかリーチしないというのだ。

デジタル側のマーケターからは、よく「テレビの宣伝予算をもっとデジタルに置き換えるべきだ」という声を聞くがリーチにおいては万能ではない。

たとえば、メディアサイトのブランドパネルにバナーを出稿しても、複数のバナーがローテーションするため、必ず自社のバナーが表示されるわけではない。何度リロードしても、そのバナーに接触しない人も出てくる。全員が同じ広告を見ることがないのは、インターネットの良い点でもあり、悪い点でもあると本間氏は述べる。

また、テレビ・雑誌・新聞などのメディアでは、ターゲットへのリーチはメディアの選定によってほぼ決定するが、インターネットにおけるターゲットのリーチは出稿するコンテンツの良し悪しに左右される。さらに、「コンテンツの良し悪しは金額に比例するものではない」と本間氏は説明を続ける。

たとえば、テレビの場合は高視聴率の番組にCMを入れれば、想定するだけのリーチを稼ぐことができる。つまり、どの枠にどれだけの予算を投入するのかというメディアプランニングがリーチに大きく関与する。

一方、インターネットメディアでのリーチは、SEOやリンクポピュラリティによって左右されるため、広告出稿側がメディアプランニングだけでコントロールできるものではない。インターネットの広告出稿は、メディアプランニングとクリエイティブが混在しており、非常に複雑なプロセスを経て作らなければならない。

また、テレビCMのように画面を専有して五感に訴えることも難しく、インターネットは万能ではないというのだ。

GoogleはなぜテレビCMを打つのか

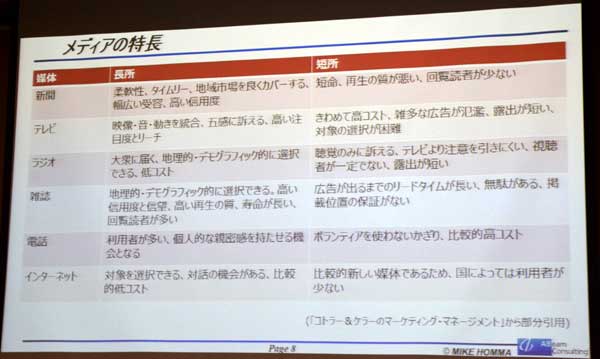

本間氏は、『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント』に書かれているメディアの特長を示して説明を続ける。

本間氏は、これらのメディアの長所と短所を理解したうえでインターネット広告を打つなら問題はないが、インターネットがすべてのメディアの代わりとなると思ってしまうことが問題だと指摘し、広告主として、自らもそう考えていた時期があったと自戒する。

インターネットメディアの1つであり、目的に応じて他のメディアと組み合わせて使うべきなのだ。たとえば、Googleはなぜ、積極的にAndroidのテレビCMを打っているのか。それはGoogleがインターネットでリーチを伸ばすことの限界を知っているからだ。

仮に4000万人いるとするAndroidユーザーをもう400万人増やそうと考えるなら、「ネット広告は、400万人のリーチをカバーするにはチープすぎる」と本間氏は話す。

一方、「インターネットメディアはリーチが低いからダメ」ということでは決してないと本間氏は続ける。インターネットが生まれてから約20年、本間氏は前職の花王での経験から、たとえシェアが高い日用品・消費財であっても、少子化や生活スタイルの多様化によって、1か月に数百万個も売れる商品はなく、誰もが知っているブランドであっても、数十万個売れればいい方だと話す。

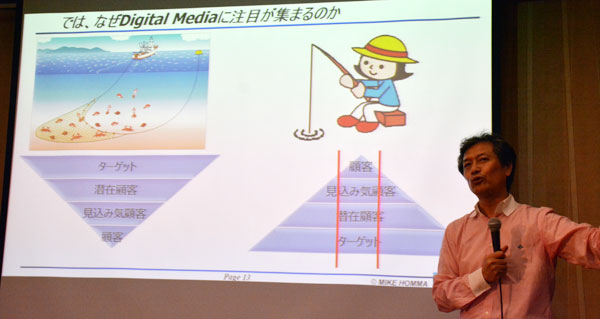

以前のように、大量消費の時代の考え方でデジタルメディアを考える必要はないという本間氏は、底引き網のように大量に認知を広げて潜在顧客や見込み顧客、顧客に落とし込んでいくようなマーケティング(パーチェス・ファネル)ではなく、フリップ・ザ・ファネルという考え方が生まれてきていると説明する。

フリップ・ザ・ファネルとは、間口を広く集客して見込客を絞り込んでいくのではなく、最初からコミュニケーションする顧客を絞り込む考え方だ。

アナログとデジタルは分けて考えることではない

広告業界では、一般的にインターネット関連のメディアをデジタルメディアと呼び、新聞・雑誌・テレビなどをトラディショナルメディアと呼んでいるが、トラディショナルメディアはもはやアナログではなく、印刷や映画の投影もデジタルの時代となっていると本間氏は話す。

メディアのクリエイションもすべてデジタル化されており、雑誌・新聞に載る写真やテレビ・映画で制作される動画の多くがデジタルカメラで撮影され、デジタルで編集されている。アナログ媒体であってもデジタル技術が使われており、2つを分けることなく柔軟に考える必要があると本間氏は話す。

たとえば、コカ・コーラが実施しているオリジナルのネームボトルキャンペーンでは、名前の書かれたラベルを連続印刷するため、ロール紙に対応したインクジェットプリンタが使われている。このようなデジタル印刷機の存在を知っている日本の大手の広告主は少ない。

しかし、すでに日本の農家の中には、この印刷機を使って、米の袋のデザインを2種類印刷して売れ行きをテストしている方がいるという。

- 「コカ・コーラ」“ネームボトル”、250種類以上の国内最大規模となるデザインバリエーションでキャンペーンを実施(日本ヒューレット・パッカード)

- コカ・コーラ「ネームボトル」を実現したHPの“巨大プリンター”に圧倒されてきた(ASCII.jp)

コカ・コーラのキャンペーンは、アナログとデジタル技術の融合によって実現した事例だ。アナログメディアにデジタルが使われるようになり、これまでデジタルメディアだけでできると思われてきたeメールマーケティング、レコメンデーション、パーソナライゼーションなどの技術は、アナログ空間やほとんどのアナログメディアでもすでに実現できるようになっている、と本間氏は話を続ける。

つまり、デジタルメディアだけでなく、あらゆるメディアで前述のフリップ・ザ・ファネルの考え方でのマーケティングが実現できる。デジタルとアナログを問わず、限られた顧客に絞ってコミュニケーションコストを使えるということだ。

デジタルとの融合でメディア化する映画館

アナログとデジタルを分ける必要はないと話してきた本間氏は、最近注目しているメディアとして映画館を挙げる。今、週末の夜のシネマコンプレックスでは、半数くらいのスクリーンが映画ではなく、パブリックビューイングやテレビアニメなどの先行視聴で使われているという。

ミュージカル化された人気作品のパブリックビューイングなどでは、映画の倍の値段でチケットが売られており、満席になったとしても販売数にあわせてスクリーン数を増やせるためスケールしやすい。シネマコンプレックスは、デジタルプロジェクタと高速ネットワークによって、現代版のマネタイズできる街頭テレビとなっており、新たなメディア空間となっているのだ。

そのため、ブランド広告主が安価にコンテンツを独自上映することや、新製品説明会を複数の場所で行うことも可能だと本間氏は話す。「映画館は映画を上映する場」だと捉えている人は、映画館にはメディアパワーがないと考えるが、デジタルネイティブ時代に入りメディアパワーが復活しているというのだ。

また、ネットのチケット販売を利用すれば、的確にリーチ数や属性を把握したり、ターゲティングしたりできるため、ネット広告よりもコミュニケーションを明確に設計できる。

技術を追い求めるよりも、コミュニケーションを追求する

デジタルネイティブ時代だからといって、インターネットですべてをカバーするのではなく、あらゆるメディアを理解して顧客が望むメディアでコミュニケーションしなくてはならない。

本間氏は、「メディアの選択権は出し手ではなく、受け手側にあると理解してインターネットと組み合わせることが重要だ」と説明する。そのうえで、マス型コミュニケーションか、ターゲット選定型コミュニケーションか、販売実数などをもとに社内で議論して明確にする必要がある。

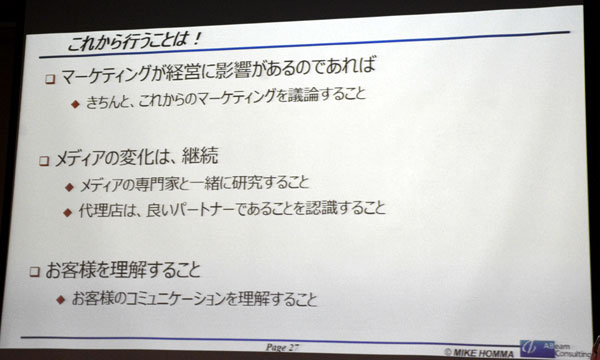

多くの企業は、マーケティングが経営に影響があるかどうかをしっかりと議論していないと説明する本間氏は、きちんとこれからのマーケティングについて議論してほしいと話す。もし議論の結果、ターゲット選定型コミュニケーションが重要だとなったら、スケールという考えは捨てて濃密なコミュニケーションに注力すべきだ。

また、新たな技術が次々と生まれて活用されていく時代では、メディアの変化がこれまで以上に早くなっていくため、マーケターは1つひとつの技術を追いかけるのではなく、顧客とのコミュニケーションを考えることに注力すべきだと話す。そのうえで、メディアの専門家とともに研究したり、代理店をよきパートナーに迎えたりして、最適なコミュニケーション方法を探る必要がある。

さらに本間氏は、「最も重要なことは、顧客のコミュニケーションがどのように変化しているかを把握し、理解することだ」と続ける。性年齢や家族構成、居住地だけでなく、趣味や嗜好、行動パターンも含めて考える必要があり、顧客のメディア接触状況を観察して、どのメディアを使うかを議論するタイミングにきていると話した。

Web広告研究会サイト掲載のオリジナル版はこちら:「マーケターは技術よりもコミュニケーションを追求せよ、本間充氏が語るデジタルネイティブな仕事の進め方」2017年9月26日開催 月例セミナーレポート 第1部(2017/11/30)