15 years 9ヶ月 ago

SEOを成功させるのに必要な知識にはどのようなものがあるか考えてみたいと思います。

ここでいう「SEO」はやや広義の「SEO」と捉えて頂きたいと思います。

何のためにSEOをやるのか?から、SEOをやって売上が上がったかどうか?マーケティングに役立ったかどうか?

を判断するところまでを指していると考えてください。

「ランクアップのところまでをSEO、それ以降はウェブコンサルだ」

「SEOはコンバージョンを向上させるところまでだ」

など「SEO」という言葉というかサービス定義がやや曖昧な部分もあるのですが、

ここでは、「SEO」と呼ばれるものを含んだインターネットマーケティングとでも思ってください。

(余計分かりにくいかもしれませんが)

さて、SEOの一連の流れを考えてみると・・・

まずは目標設定、目的の設定が必要になります。

この場合は、

商品知識・マーケティング的知識が必須です。

次には、その目的を達成するためにどんなキーワードをランクアップさせればよいかという、

キーワードプランニングの知識が必要です。

これは特別な知識ではなく、マーケティング的な知識と、SEOでどういうワードがあがるか?ということが判断できれば良いので、単独での知識として考える必要はないかもしれません。

続いて、そのキーワードをランクアップさせるために必要なランディングページやコンテンツを考えなければなりません。

その際には、どういうコンテンツならランクアップできるのか?どういうコンテンツなら目的達成に導きやすいのか?というところまで考える必要があります。これらを考慮すると、広義になりますが、

ウェブ制作、ウェブコンサルの知識が必要になります。

知識というよりも、経験・能力と言ったほうがしっくりくるかもしれません。

そして、そのコンテンツのHTML(XHTML)をSEOという観点で最適化してあげる必要があります。

それには、

コーディング・SEOチューニングの知識が必須です。

そして、例えばリダイレクトがある、URLが動的にはきだされて異常に長いなどのシステム的な問題点を買いけるしなければならない場合もあります。この場合には、

ウェブシステム、インフラの知識が必要になることがあります。

さて、これで内的はある程度できたとして、やはりSEOには外的のところも考えていかなければならないところです。

コンテンツを考える部分でここもあわせて考えられるとベターですが、その際には、

SMMの知識が必要になるでしょう。

この場合、リンクベイト全般をSMMに含むとして考えます。

それだけではきついという場合には、リンクバイイングなども選択肢として用意される場合もあると思いますが、(賛否は別として)それらも含めて、

リンクビルディングの知識ということでまとめさせて頂きたいと思います。

さて、これで(だいたい)一通りSEO施策完了だと思いますが、

このあとは効果検証、モニタリングが待っています。

ランクチェックについては、特別な知識はいらないでしょう。

順位が上がった、下がっただけであれば。

その次のログ解析の部分は、

ログ解析そのもの・ログ解析ツールの知識がある程度必要になるはずです。

さらに言うと、CPA,ROI、ROASを分析できる力も必要になるはずです。

モニタリングができれば、目標に対するボトルネックを発見して、

修正して再度実行していくことになるでしょう。

その場合には、やはり、上記の、

赤字で書いた知識が必要になってきます。

さて、これだけ書き出すと結構な知識が必要になってしまいました。

自分はSEOの専門家だから、マーケティングのことは分からないよ。

とか、SMMの知識はあるけど、ログ解析はしたことないなあ。

という場合は、一人で一貫してSEOをすべて完璧にやりきるということは難しくなるということです。

実は私も、これ全部完璧にできますか?と問われると答えは「NO!」です。

目的、目標の設定やキーワードプランニングなんかは、

実際のサイトオーナー(弊社で言えばクライアント様)、営業担当、マーケティング担当、リスティングの担当者などありとあらゆる人の力を借りることがあります。

コンテンツ制作には、ウェブ制作のチームの力を借りることがあります。

ログ解析には、ログ解析チームの力を借りることがあります。

すべてを完璧にこなすのは至難の業です。

なんでもかんでも自分でしていこうと思うと、最終的にランクしか追えていないとか、

ボトルネックは分かっているけど梃入れできていないとかに陥りがちです。

SEOは、パズルのピースを組み合わせるようにチームを組んでやるのが現実的で効率的なのではないかと思います。

もちろん全体を俯瞰して見られる人がいる前提で。

ただし、この話が当てはまるのは、サイトが大規模で、ある程度の企業・団体が自社サイトをインハウスでSEOする場合や外部のパートナーにSEOを御願いするケースに限られます。

一部のSEO業者さん、ウェブコンサルティング会社さん、またそれらを個人でやられている方、

もしくはECサイトのオーナーさん、アフィリエイターの方の中には、

実際にこれらの知識をすべてもたれている方もいらっしゃいます。

SEOに関する情報を頻繁に集めてらっしゃる方であれば、数人名前が浮かぶのではないでしょうか?

そういう方は、極端に大規模なウェブサイトでない限り、これらを一括してやりきることができると思います。

SEOをやるには、インハウスで行う場合とパートナーに発注するという2つの方法(もしくはその組み合わせ)があると思いますが、

サイトの規模と、担当者の知識要素によって適切に判断し、パズルが完成するか考えることが必要だと思います。

なお、すべてのSEOに上記の知識がすべて必要なわけではありませんし、上記ですべて事足りるということではないことを付け加えておきます。

追伸

個人的には「SEO」という言葉の定義は「アクセス(流入)アップ」までで、その先はログ解析+ウェブコンサル等の言葉を使うほうがしっくり来ます。

インターネットの用語は使う人によってその意味の広さが違うことがあるのでややこしいですね。

【木村 賢】

15 years 9ヶ月 ago

FRED PERRYのキャンペーンサイト「WHY?」が公開。Made in Englandのこだわりをテーマに、アート、ラジオ、ホロスコープ、スペシャル・メイ...

15 years 9ヶ月 ago

『キズナのマーケティング』出版記念スペシャルコンテンツとして、あなただけの新書メーカーをリリースしました!

このコンテンツは、みなさんご存知の「エア新書」(運営会社:ゼロベース)の企画協力で実現したものです(ゼロベースさん、ありがとうございます!)。

僕も、早速2冊目を書いてみましたw

みなさんも、将来の執筆に備え、ぜひイメトレをしてみてくださいw

すでに数名の方が執筆してくれました(↓)

15 years 9ヶ月 ago

2年以上も放置プレイをしてきたトライバルメディアハウスのコーポレートサイトを、ようやっとフルリニューアル致しました。

最近、関係各所から、「ホームページ見たけど、会社概要(PPTのやつで日々更新しているもの)とぜんぜん違いますよね(←ぜんぜん更新してないけど大丈夫?の意)」というコメントを頂くことが増えていました。

「紺屋の白袴」とはまさにこのこと。このスピードの早い業界で、3年の歴史しかない会社が2年以上もコーポレートサイトを放置するということはあるまじき行為!

ということで反省して、今回のフルリニューアルに至ったわけです、はい。新しいサイトはこちらっ!

昔のサイトも「ロゴがうにょうにょ浮遊しているところ」とか好評だったんですが、Google Analyticsとか見ても、ほとんどの方が「会社概要」と「WORKS」しか見てくださってなくて、肝心の「サービス」を(わかりづらかったからなのか興味がなかったからなのか)あまり見てもらえていませんでした。しかも書いてあることは、全てプロモーションサービスのことだけでしたし。

最近、ソーシャルメディア周りのコンサルティング案件も激増してきていることから、今回のリニューアルではキッチリと、いま企業様に提供しているサービスを明確にまとめ、基本料金も明示しました。ちょっと文字多すぎですが、以前に比べるとだいぶわかりやすくなったと思います。今後少しずつ手を入れて行きたいと思ってます。

あと、リニューアルに当たって悩んだのが、表現(デザイン)上、プロモーション寄りなのか、クリエイティブ寄りなのか、コンサルティング寄りなのか、ということ。全部やってるっちゃーやってるので、どこにも寄りたくない。

でも、コンサル系のサイトはカッチリし過ぎていてトライバルメディアハウスの文化でもある「遊び心」に欠けるし、かといって遊びすぎると信頼性に欠けるし・・・と、解決の方向性を見出したのがイラストの活用。

数名の著名イラストレーターをピックアップし、今回は本田佳世さんにご依頼。せっかくサイトに来てくださった方に見ていって頂きたいフォーカスポイントや、面白みにかけてしまうサービスアイコンを、空とか握手とか草原の木とかの写真じゃなく、TMHらしく、遊び心のあるイラストに仕上げて頂きました。とっても気に入っています。

バックヤードもCMSにして更新性を確保したし、これからはキッチリ情報の鮮度を高めて行きたいと思います。

※ちなみに、来週もう一発、自社サイト公開のニュースがありますw

ということで、お時間があるときにぜひ覗いてやってください!

15 years 9ヶ月 ago

![expert_2[1].gif](http://g-yokai.com/expert_2%5B1%5D.gif)

ADKインタラクティブのWebサイトの採用ページの先に掲載されていたエキスパート制度の図。

「インタラクティブプロデューサー」みたいな人材のニーズが求められるのは云うまでもないが、そう簡単に育成できるものでもない。またそうしたスキルを育成するプロセスもまだ試行錯誤の段階だろう。

その意味で、こうしたスペシャリティをそれぞれ身につけていくやり方もある。

広告コミュニケーションが分かっている人間が、Web解析ツールなどのテクノロジーを一生懸命勉強することで初めて開発される価値というものもある。

また「インタラクティブプロデューサー」という知見も、ひとつひとつの積み重ねなので、こうしたエキスパート的な知見を体得していってプロデューサーになれる。デジタル&インタラクティブな領域はしっかり網羅しているが、特にこの領域はエキスパートだというT型人間が、本当のインタラクティブプロデューサーかもしれない。

15 years 9ヶ月 ago

とっくに「正月太り」の言い訳が効かなくなったこの時期なのに、まだ体重が戻らず困っているのは私だけでしょうか?!

腹八分目&運動すればいいことは分かっているんですが、鬼コーチにでも見張られていないと、ついつい自分に甘えてしまうんですよね・・。

と、そんなところにツイッターを利用した素晴らしいダイエットサービスの情報が!

Twitter(ツイッター)を使用した、気軽な体重管理サービスを開始!

健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマースサイトを運営する、ケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利)は、このたびTwitter(ツイッター)を使用した体重管理サービス、『kilokun diet(キロクンダイエット)』を開始しました。

【kilokun diet(キロクンダイエット)】

http://diet.kilokun.com/

※Twitter(ツイッター)アカウントをお持ちの方は、同じアカウントでログインができます。

■『kilokun diet(キロクンダイエット)』とは

キロクンダイエットは体重を毎日記録するというシンプルな方法でダイエットをサポートする、Twitterを使ったサービスです。キロクンダイエットからログインしてつぶやくと、そのつぶやきに対して “kilokochan(キロコちゃん)” をはじめ、“kilominesan(キロ美ねぇさん)”、 “kilotakun(キロタくん)”、“kiloaniki(キロ兄貴)”とキロクンダイエットのスタッフが、叱ったり励ましたりしてくれます。

ケンコーコム、Twitter(ツイッター)を使用した、気軽な体重管理サービスを開始、~ kilokun diet(キロクンダイエット) ~ --News2u.net--

実際にキロクンダイエットにログインしてみたところ・・・シンプルなサービスですが、ダイエッターにとってあると嬉しい要素は十分入っていると思いました!

【良い点その1】

自分のつぶやきだけを抽出してみることができるので、自分の体重の変化や行動記録(運動した、食べ過ぎた、など)を確認できる。

【良い点その2】

キロクンスタッフが励ましてくれるので、やる気がでる。

【良い点その3】

他の人たちの報告やがんばっているつぶやきも見れるので、みんなでがんばっている気分になる。

【惜しい点(?!)】

ネーミングについて。「キロクン」ではなく、「キロックン」の方が「ツイッター」を連想させて言いやすいし、カワイイ気がします。(個人的な好みの問題ですが・・)

現状、企業のツイッター利用というとキャンペーン情報や割引情報を流すものが多いですが、キロクンのようなコミュニティ型の施策の方が、ソーシャルメディアというツイッターの特徴が活きてきますよね。

ケンコーコムのキロクン、ダイエッターとしても、ネットPRの視点からも、要注目です!

15 years 9ヶ月 ago

SEO Bookからビジネスに関するお話。さくっと読めてなるほどな話です。小~中規模のネットビジネスで頑張っている方は是非。 — SEO Japan

今スグに何か行動をおこすこと!

チャンスに満ち溢れている国(アメリカ)にも、通常たくさんの障害が存在するが、不思議なことにその障害が他のチャンスだったりもする。こんな経験はないだろうか?;

購入したいドメインを注意して追っていたが、結局買わないままだった。

購入したドメインを、結局その年も翌年もそのまま放置した。

サイトまたはドメインの値段について交渉したが、まだ○○が原因で先に進んでいなかった。(○○にはそれぞれの理由を入れる)

我々は“十分な時間がない”だとか“これは決して成功しない”というのを先送りの典型的な理由にする傾向がある。しかし、これまでにどれだけの“失敗するはずのないアイディア”が失敗し、実際はどれだけの“失敗するかもしれない”アイディアがヒットしてきただろうか?

多く勝って、少なく負ける

私の経験上、失敗の数よりも成功の数の方が多い限りはうまくいっていると言える。簡単に聞こえるかもしれないが、実際はそれほど簡単なことでもない。専門的職業は多くあるが、スポーツ界を例に挙げてみると、成功(数百万ドルの契約に値する)は、50%にも満たない時間で“成功していること”によってもたらされる。いくつか例をあげてみよう:

野球の打者は平均打率3割を目指して努力するが、つまりそれは10のうち7は失敗するということ。

バスケットボール選手は、シュートの45%~48%が成功すれば、良いシューターとみなされる。

あなたがそういう場面で成功することを想像してみて欲しい。できれば自分が投資した人が巨額のお金をもたらしてくれることを望むが、もしそうでないならなるべく最小限の投資にしたいはずだ。新しい市場を見つけて運営するのに同じようなアプローチをとるならば、大部分の初期コストも極めて同じようになる。以下のような基本コストは、平均的な新しいサイトにおいて多少似ている傾向がある。

デザイン

コンテンツ

サイトプロモーション

PPC テスト

もしあなたがドメインやサイトを購入するならば、数字は少しゆがむかもしれないがこれらの項目は平均的になる傾向がある。少なくとも10のうち6は成功し、新しいサイトの開設に忙しすぎて他に何もできない状態に陥っていなければ、うまくいっていると言える。もっといい比率になってくれば長期的な利益も増えるし、より新しい冒険の調査と着手に多くの経験を重ねてきた時には、その比率が上がることも期待できる。

恐れとの戦い

私たちの多くは、失敗を恐れているし、中には成功すら恐れている人もいる。もし成功してしまったら、親しい友人や家族を遠ざけてしまうのではないかとか、その成功と生活を維持するために自分は昼夜問わず働くワーカホリックになってしまうのではないかなどの不安だ。失敗への恐れは、時には最も成功した企業家の顔のようなものであるとさえ、と私は考える。

もちろん、私たちは古いバスケットボールの言葉も知っている:「打たないシュートは全てはずれだ」

失敗と成功への恐れは、自分自身で乗り越えなければいけないことであるが、先延ばしにすることを克服しようとする条件でもある。つまり、通常は固定しすぎずもっと適度な期限を自分自身や仕事に設定することが望ましいのだ。これについては、harvard.edu の投稿で説明されている。http://www.iq.harvard.edu/blog/sss/archives/2006/10/procrastination.shtml (「Predictably Irrational」の著者ダン・アリエリーと共同で書いた研究に言及している」)

Psychology Todayも失敗の恐れについての研究を載せている。

何もしないことにかかる費用

“先送りにかかる費用”が本当は何なのかを示すようなグラフやチャートを並べることはちょっと難しい。架空のポートフォリオ内で、サイトごとに存在する基準の利益に任意の数字を当てはめることはできる。しかし、一番いいのは、あなたが自分の数字を使ってみて、あなたに意味のない費用が何なのかを推測することだと思う。

何時間もあなたがやっていること、例えば5分おきにメールをチェックするだとか、FarmFilleの投稿でFacebookに熱心になったりとか、いらない提案をして友達を困らせたりとか、最新のSEOツールが望みをかなえてくれるのかどうか考えたりとか、自分のアイディアはうまくいくのかどうか疑問に思ったりとか、そういう要素だ。もちろんもっと色んな種類のものがあると思うが、ここでは普通のことをいくつかまとめただけだ。

競争相手に対応する

要は、ウェブの世界では毎日競争相手が増え続けていて、ただ傍観して待っているだけでは、あなたの競争相手は最終地点に向かって何度となくあなたの横を駆け抜けていくだろう。

もしあなたに失敗や成功への恐れがないとしても、もしくは自分の能力にかなりの自信があるとしても、世界征服のためのあなたの努力に大いなる進歩をみせたいと願うなら、もう少しゲームに関わっていくことを考えるべきである。あなたは、数多くの“普通の”ことをするのを避けようとしたいのだ。サイトからサイトへ繰り返し利用できるような効果的なプロセスを見極めよう。

あなた次第

プロジェクトの管理は、複数のサイトを運営したり、複数の製品を作成する場合や、あなたがどんな規模でもウェブビジネスを展開しているなら、必要とされる重要なスキルだ。私は新しい市場に入ることが好きなので、他の人達が成功するためにしていることや判断材料になるもっと多くの消費者のデータを調査したり、ビジネス関係を確立することはこれまで付き合いがなかった人との関係を確立する能力などが求められる。私が並行して行っている様々な作業を管理し、経過を追うことは面倒な作業でもあるが必要なことでもある。

サイト立ち上げに関わる多くの要素(SEO、PPC、ソーシャルメディア、収益化、ドメイン購入、市場調査)を考えると、あなたにはやらなければいけない膨大な作業リストと結ばなければいけない契約書がある。その作業を乗り切るために私が日々活用しているサービスには下記のようなものがある。

Basecamp/Highrise/Backpack

Google Docs

Freshbooks

Wordpress/Thesis

Evernote

Skype

Wordtracker’s KW Project Manager

私はモバイルインターネットを活用し、オフィスに縛られることなく常に移動ができる環境に身を置いている。私は常に身の回りの環境を変えることが好きなので、どこにいてもどんな状況でも全てのサービスに即座に簡単にアクセスできるようにしておくことは重要なのだ。

世の中にあるチャンスを利用して、自分自身の限度を超えた仕事を課さず、あなたとあなたのビジネスにとって柔軟な(でも適切な)期限とゴールを設けるのだ。それを続ければ、最後に、自分自身に感謝するようになるだろう。

この記事は、SEO Bookに掲載された「Managing Business Opportunity Overload」を翻訳した内容です。

内容自体は起業の話の中で何度も出されてきた話題ばかりですが、特にネットビジネスで個人や少人数で生計を立てている人には改めて参考になるアドバイスもあるかと思います。「多く勝って、少なく負ける」はその逆であっても一回の成功が大きければそれでも良いとは思いますが。VCみたく10回に1回成功すれば良い、とまでは普通のビジネスでは言えませんけどね。

ちなみにアドバイスの中で一番印象に残ったのは「何もしないことにかかる費用」です。これを考える意識は常に持っていたい、と強く感じますし、SEOやネットの世界でこれを考えないで現状に甘んじている人やビジネスは確実に長続きしないと思っています。 — SEO Japan

15 years 9ヶ月 ago

「バイラルマーケティング」(いわゆる口コミマーケティング)と言えば2000年代前半にセス・ゴーディンの著書やHotmailの成功(無料メールの最後にHotmailのリンクを付けて無料PR&短期間で大量の利用者を実現)で大ブームになった現象ですが、ソーシャルメディア全盛の時代にその重要性はかつてない程、高くなっているのではないでしょうか。ブライアン・ソリスがソーシャルメディア時代におけるバイラルマーケティングを再定義します。必読。

2008年9月にニューヨークで開催されたウェブ2.0エキスポで、私は、多くの人々がその存在を信じて疑わない“バイラルマーケティングなるものが存在しない”と言い切った。

この宣言には、「バイラルなコンテンツを作って、解き放て」と言う命令を受ける側のマーケッター達から、多くの共感が寄せられた。事実、私は、このようなプロジェクトを求めるキャンペーンの立案者に向けて言ったのだった。

コンテンツは、どんなに素晴らしくても、どんなに創造性に溢れていても、どんなに奥深くても、もしくは、どんなに話題性があっても、最初からバイラルなものはない。しかし、私たちは何度も何度も永遠に絶えることのないリツイートを誘発するバイラルな動画、エントリ、その他のソーシャルオブジェクト、そして、すぐにファンやフォロワーを引き寄せ、耳をつんざくような口コミを呼び起こすページやプロフィールを作成するように求められるのだ。

アイテムをバイラル化させるのはコンテンツではない。人々のネットワークを結び付ける注目が集まる領域全体で、ソーシャルオブジェクトに力を与える源の大部分は、人間なのだ。

常識のように思えるが、独創的なアイデアが、当然得られると思っていたアクセス数、注目、そして、部数を集められない場合、私たちは必ずと言っていいほど、意外な結果だと言い放つ。

アテンション・エコノミーにおいては、情報はランダムに発見されるわけでも、幅広く広めてもらえるわけでもない。これがソーシャルメディアの現実だ。そのため、誰かが関連するキーワードを探した際に発見されるか、もしくは意図的に誰かに情報を見せるように戦略的に置く場所を選ぶ必要がある。

個人レベルでは、私たちは情報を発見するわけではなく、情報が私たちを見つけるのだ。

ソーシャルオブジェクトにも同じことが言える。私たちは、それが動画であれ、テキストであれ、イメージであれ、バッジであれ、ウィジェットであれ、もしくは、アプリであれ、語りたいストーリー、そして、取ってもらいたいアクションで構成される“ソーシャルフック”付きのまとめられたコンテンツを作成しなければならない。バイラル・マーケティングなるものは存在しないが、クチコミ(WOMM)を始める気にさせるマーケティングは、思慮深く、計算されたアプローチと言えるだろう。そして、この戦略は、通常、ソーシャルメディアの内外でオプションが必要になる。

良いアイデアは共有する価値がある

タイムリーな変革を提示するアイデアを…

キャンペーンの中核には必ずアイデアが存在する。良いアイデアは共有する価値があると言っても、ソーシャルオブジェクトを“バイラル”化させたいなら、餌を与え、世話をする必要がある。原則的に、私たちは、コンテンツを作るだけでなく、私たちのストーリーをソーシャルグラフを定義する一等親血縁者(友達)、そして、友達の友達のリンクによって広がる二等親血縁者に広める手伝いをしてくれる個人のために、点と点を結び付ける必要がある。

ソーシャル・サイエンティストのダン・ザレラ氏は長年に渡り、アイデアが広がる理由を分析していた。ザレラ氏はリサーチを行った結果、オーガニックであろうが、積極的に宣伝されていたものであろうが、多くの人気のあるミーム(口コミ情報)に見られる広がりやすいコンテンツの共通の特徴を発見した。

種(シーディング)

アイデア/ソーシャルオブジェクトに最初に触れる個人の集団が、ミームの程度および範囲を決定する。これらの“種”は、既存のオーディエンス、例えば、ツイッターのフォロワー、フェイスブックのファン、ブログの購読者、メールリスト等と勘違いされることがよくある。アイデアの寿命およびオーディエンスを拡大する際は、アクティビティやレスポンスを活性化させることが出来る個人を慎重に選ぶか否かが、勝負の分かれ道となる。早い段階での関与、つまりリリースされる前の段階での交流が重要であり、これは、コンテンツを展開する上での彼らの役割でもある。

ノベルティ

伝染するアイデアには、独自性がなくてはならない。個人のつながりもまた必要だ。コンテンツ共有に対する個人のモチベーションは、そのコンテンツにさらされる人物とどの程度つながりがあるのか、もしくはその程度心に響くのかによって決まる。アイデアが早い段階で通じるのは、関連性があるか、もしくは、個人的な内容であるためだ。1対1モデルの共有に対するモチベーションの要素に挙げられるその他の伝染性の感情は以下の通りだ:

1. 個人的/関連性あり/タイムリー

2. ユーモア

3. 実用性

4. 関係の構築

5. 一般的な関心事

6. 見落とし

7. 会話

8. 相互依存

関連性と相互関係

ザレラ氏が述べているように、口コミの可能性を決定する重要な要素は、直観である。もし誰かがアイデアを理解することが出来なかったら、そのアイデアを捨て、次のアイデアに移ってしまうだろう。そして、リアルタイムウェブの時代では、私たちはあまりにも早く動くため、アイデアをさらに分析することも、理解しようとすることもままならない。そのため、アイデアの意図と目的を一目で分かるように明確に示さなければならない。正直に言うと、つながりに値する説得力のあるコンテンツを作るのは私たちの仕事である。閲覧している人と交流することが出来る時間は3秒から5秒だと言われており、その間に彼らは共有する(可能性もある)、もしくは単純に放棄するかを決めるのだ。

関連性

アテンション・エコノミーにおいては、私たちのフォーカスは注目と言う名のダッシュボードを通して流れるアイテムに集中し、本人の意思で集中するのをやめることができる。高度なフィルタリングツールが徐々に開発されてきたが、個人によるフィルタリングは今でも行われている。注目するアイテムを選ぶことで、私たちは絶え間なくフォーカスを呼び込もうとする情報の量を調整する能力を身につける。関連性は、コンテンツを知り合いと共有するよう促す上でカギとなる。

個人ベース、そして、興味を共有する集団ベースで人々に訴えかけるコンテンツを作成する技術と仕組みを理解する必要がある。これがソーシャルメディアがソーシャルと言われる由縁だ。

人々は、情熱、興味、そして、大志を分かち合う人物と結び付く。ソーシャルオブジェクトを、交流し、刺激したいと願う人々のデモグラフィック(層)ではなく、サイコグラフィック(心理)に基づいて策定することが、個人的なつながり、要するに共有する価値のあるつながりを生み出すポテンシャルに大きく影響するのだ。

実用性

魚を一匹与えれば、彼はその日の食事に困らない。魚の釣り方を教えれば、彼は一生食事に困らない…

私たちが頻繁に目にして、耳にするコンテンツの例の大半は、短期的なエンターテイメントに狙いを絞っているが、役に立つコンテンツを作って、配信する作業はそれ自体に伝染性がある。答えを探すのを手伝ってもらいたい、質問させて欲しい、参加する理由を一緒に探して欲しい、意見を聞かせてもらいたい、そのソーシャルオブジェクトに出会わなければ出来なかったことを私が出来るようにしてもらいたい、等々。

実用性または問題解決をソーシャルオブジェクトに組み込むと言うアイデアは、コンテンツを共有してもらえる可能性を高め、また同時にその寿命を延ばす。有益なコンテンツを継続的に紹介することで、社会的交換理論に基づいた掛けがえのない関係の下地を作ることが出来るのだ – つながりを持った人々は、徐々に花開くタイプのソーシャルオブジェクトや会話によって生まれたアイデアを継続的に交換することで、お互いに成長していくのだ。

ソーシャルインフルエンス – カスケード効果

(註:カスケード効果とは、あることが次々と影響を及ぼしていくこと)

初期および繰り返しのシーディングは重要であり、仲間同士で与えあう影響が、知ってもらったり、重要度を分かってもらう際のベースを作り、仲間外れや仲間入りと言う感覚で私たちを囲む壁を作る。ソーシャルオブジェクトを、リーダー、トレンドセッター、オーソリティと呼ばれる人達に合わせることで、親近感、同一性、そして、関連性が好まれる雰囲気が作られる。そして、見て、共有することで“仲間に加わる”よう誘う環境が出来上がるのだ。

このようなインフルエンサーへの見返りは、トレンドの先頭を走っている点を認めてもらうことだ。この地位にいる人が後で話題に加わるケースは珍しい。通常、彼らは広まると新しいモノ好きとしての評判が高まるような未発見のアイテムを探している。

ソーシャルインフルエンスの領域においては、集団の知識の要素も重要である。集団がコンテンツとアイテムの周りを取り囲み、リアクションを起こすとき、無言で評価が行われる。これも魅力の一つである。結局、誰かが適切なフォロワーや読者の集団を抱えているなら、もしくはコンテンツの一部に集中的にアクセスが集まり、リアクションが起き、リツイートされ、共有され、好まれているなら、その人物は人気が高まり、その結果、信頼されるだろう。コミュニティはソーシャルオブジェクトを取り囲んで形成され、そうすることで、現在、そして、今後、参加者や見物人の行動に影響を与えるのだ。

そのため、ソーシャルオブジェクトは、注目、フォロワー、そして、インフルエンシャル・アクティビティを得るために、リリースの前およびリリース期間中に支持を受けていることが必須条件になる。

情報の喪失

真実もしくは情報が見えてこない場合、推測が噂を呼び、その結果、ムーブメントが発生する。そして、臆測を通じて質問に答えようとする人が加わるにつれ、最終的にモーメンタム(勢い)が生まれる。私はイベントまたはオブジェクトの導入を情報分割と呼んでいる。これは、情報がソーシャルウェブに紹介される瞬間と正確性を確認するまでに要する時間の違いを意味する。そこで、幾つか疑問が浮かび上がる。コンテンツまたはコンテキストはリアルタイムウェブでも重要なのだろうか?そして、口コミマーケティングにおいても重要なのだろうか?

情報が意図的に失われていると、もしくは推測を誘うために明確に位置付けられていると、ソーシャルオブジェクトは瞬く間に様々なネットワークに広がっていく。例えば、BMWが、1-シリーズを発売したとき、「The Ramp or Rampenfest」と名付けられたビデオドキュメンタリー(モキュメンタリー)を通して上述の戦略が行われた。この動画は、ある映画監督が小さな村を訪れ、1-シリーズのBMWで大西洋を超えると言う記録的な村の試みを映像に残したものだ。その際、BMWは意図的に好奇心を掻き立てていた。本当に大西洋を横断する試みだったのだろうか?BMWが裏で動きまわっていたのだろうか?新しい疑問が出てくるたびに、その結果として、視聴者が増え、多くの人々が共有するようになったのだ。

現在、Rampenfest.comを訪問すると、BMW 1-シリーズのホームページに飛ぶようになっている。

経験が行動を生む

ソーシャルオブジェクトは経験を生み出す。口コミの失敗と成功の分かれ道は、オブジェクトが起こすことになっている結果として生じるアクティビティに現れる。ソーシャルオブジェクトの最大の特徴は、原因と結果をもたらす“きっかけ”に変装する能力が関係しているだろう。

戦略的なマーケッターは、最初の閲覧と結果として生じる共有の後に何が起きるのかを計算する。

彼らは意義深い一連の手順を策定し、このプロセスを分析し、完璧且つ方向付けされた経験を提供するコンテンツを作成する。

コンテンツは関心を促し、変革を誘う能力も持っている。それには、トピックに合う人々にピンポイントでアピールする必要がある。そして、彼らを説得するには、ソーシャルオブジェクトに、参加者の心と情を結び付ける個人的且つ感情に訴えるメッセージが含まれていなければならない。親近感は感情によってもたらされる。自分が信じている何かを誰かに支持してもらうエッセンスが必要になり、これが、使命を分かち合う他の人々の情熱に融合させるのだ。さらなる行動を呼びかけるようなコンテンツ等を介して意図が支持されると、意義深いつながりが構築され、複製されていくだろう。結局、人間のつながりを作ろうとしているのであり、このつながりはお金で買うことは出来ない。

この点こそが、目的を持ったソーシャルメディア・マーケティングであり、口コミマーケティングである。そして、私が実施してきたた交流の形の中で最も効果が高い。コンテンツが完全に個人的なレベルで人とつながり、明確に参加/共有を呼び掛けている場合、素晴らしいことが起きる。例えば、ペプシ・リフレッシュ・プロジェクトは、ペプシブランドとアイデア、そして、それを軌道に乗せる人々に対する感情と支持を高めながら、人々、アイデア、そして、情を結び付けることに成功した。

スポットライトを分かち合う

認識および相互依存を介した手法は、行動を起こしてもらえる確率が一番高い。

ムーブメントでは、アイデアを広げる力を持つ人々の言葉をピンポイントで用いる必要がある。彼らに対して、アイデアや意見を与えてくれたことを祝福してくれる既存のオーディエンスに語りかけることが可能なプラットフォームを提供することで、ブランドに、そして、同じように参加者に力および見返りが与えられるのだ。ソーシャルメディアを動かしているのは人間であり、ソーシャルメディアの未来は、私たちがコンテンツを楽しむだけでなく、コンテンツの意義と関連性にいかに投資することが出来るかにかかっている。

英国でノキアが最近実施した実験で、同社は世界最大の案内標識を組み立て、GPS機能をビジュアルで示し、宣伝を行った。この標識には、標識に直接情報を送った人々のロケーションが表示され、この標識のツイッターのアカウントを介して情報が共有されていた。ノキアはキャンペーンの中心に参加者を据えており、個人に特化した愉快な取り組みと言えるだろう。

共有は思いやりではなく、アイデアをさらに促進すること

アイデアは、共有するインセンティブがあるときに、共有する価値があると言える。しかし、インセンティブが見返りの中にいつもあるとは限らない。モチベーションはリアクションが原因で発生することもある – スマイルであったり、eメールであったり、顔文字であったりする。この共有によって、関係が絡み合うソーシャルコミュニティが明らかになる。そのため、ソーシャルオブジェクトは、宣伝プロセスを簡素化するために策定された共有メカニズムを統合すると最も効果的に作用するのだ。先日、アドトゥエニーはアイデアとコンテンツの共有および対応する会話が集中する傾向のあるネットワークを調査していた。

ソーシャルネットワークの中で、4億人のユーザーを抱えるフェイスブックはずば抜けて活発であり、eメールを2倍近く上回っている。また現時点では、フェイスブックを追走しているのはeメールだが、ツイッターが機会をうかがっている点にも注目しておきたい。

シンジケーション戦略を策定している点、そして、ワンクリックで共有する機能がある点を満たしていない場合、コンテンツを届けることが出来る範囲は、紹介する以前に限られていることになる。

この点において、ザレラ氏もまたフェイスブックとツイッターでの共有に関して、“動画”と言う言葉の効果を調査していた。同氏の見解は非常に興味深く、読み進めていくと、フェイスブックへの取り組みに集中したくなるだろう。

動画を含むストーリーは、平均的なストーリーよりも多くフェイスブックで共有されていた。一方、ツイッターでは、動画と言う言葉を含むつぶやきは、平均的なストーリーよりも共有されていなかった。ザレラ氏は、フェイスブックのプラットフォームは、共有を促す効果があると考えている。フェイスブックはマルチメディアをエンベッドすることが可能であり、一方のツイッターでは発リンクを掲載する必要があるためだ。

まとめ

先日、サーチエンジンランドに投稿されていたエントリで、ジョーダン・キャストラー氏が、共有する動機の7つのタイプを説明していた:

1. 自己表現

2. 共感

3. 検証

4. 性的

5. 業績

6. 奉仕

7. 利己的な興味

ソーシャルオブジェクトを“バイラル化”する方程式が数多く出回っているが、最も重要な点は以下の通りだ…

1. 関連性のあるコンテンツを作成する

2. 流行仕掛け人とインフルエンサーを特定すれば、適切なオーディエンスに声を届けやすくなる

3. キャンペーンを公式に導入する前に彼らをプロセスに関与させる– シーディング

4. 彼らが説得しようとしている人物の共感を得る – 感情面のつながりを作る

5. 知り合いとコンテンツを共有するよう促す

6. その見返りを与える

7. 交流後に閲覧者に取ってもらいたい行動を明示する

8. 自己表現が出来るようにフォーラムを提供する

9. 協力してくれた人すべてを評価する

10. 今後の交流のためにすべての関係者を一つにする

戦略、例、裏付けするデータを、バイラルマーケティングのレシピの材料と見なすと、その価値は薄れてしまう。そうなると、アイデアを広げる人々の役割の価値を軽視し、事実上、経験全体から人間性を奪ってしまうだろう。

ソーシャルオブジェクトを導入する際、オブジェクトに関する情報やアイデアのきっかけを作り出し、結び付け、定義する力量によって、値する注目を得ることが出来るか否か、または計画を通じて作り出したコラボレーションの関係を楽しむことが出来るか否かが決まる。

良き友人であるヒュー・マクラウド氏が語った、ソーシャルメディア・マーケティング、または、マーケティング全般にとって重要な3つのポイント は、シンプルでもあり、深くもある…

1. 贈り物を特定し、定期的にオーディエンスに与えること

2. 広告ではなく、本当の贈り物として受け取ってもらえる点を確認すること

3. プロセスの開始点に何があるのかを特定すること

私はバイラル・マーケティングと言われるものが存在するとは思っていない。しかし、関連するアイデアや情報が、誠実で事前に明示された意図を携え、適切な場所で適切な人々に届けられた際に発生するソーシャル化現象については、信じるに値すると思っている。

この記事は、Brian Solisに掲載された「Redefining Viral Marketing」を翻訳した内容です。

バイラルマーケティングに関する様々な意見を取り上げながらブライアン・ソリスが独自の視点でバイラルマーケティングについてまとめた良記事でした。と言いますかソリス自身はバイラルマーケティングと言う言葉は否定しており、あくまでソーシャルメディアで特定の条件下で起こりうる現象として捉えているようですが。

確かにマーケティングとして捉えすぎてしまうと、結果的に本質を見失い場合によってはポジティブPRのつもりがネガティブPRにも成りかねないかもしれませ。過去に数多くあったように。

またダン・ザレラ氏がバイラルコンテンツの特徴で挙げていた「情報の喪失」「スポットライトを分かち合う」「経験が行動を生む」は改めて解説されると、なるほど、と納得でるものですし、バイラルコンテンツを考えるヒントにもなりました。 — SEO Japan

15 years 9ヶ月 ago

「ブロゴスフィアの現状(The State of the Blogoshpere)」と言うテクノラティが少し前まで定期的に出していたレポートを楽しみにしていた人も多いでしょう。そのツイッター版的レポートがブライアン・ソリスの解説付きで紹介されていました。とりあえずTwitterの現状認識に必読! — SEO Japan

Original Artwork by @Natasha

ツイッターの現状および今後の展開に関する議論が熱く交わされている。ユーザーや業界の専門家達が、ツイッターのプラットフォーム、そして、人々を結び付ける関係が、遅れ始めているのではないか、逆行しているのではないかと議論しているのだ。昨年、ツイッターはこれまでで最大の成長を遂げていた。有名且つ影響力の強い人物によるコミュニケーションネットワークが導入されることで勢いに拍車がかかり、多くの新しいユーザーを引きつけ、1対多数、そして、究極とも言える、多数対多数のつながりが確立されたのだ。しかし、その後、この一時的な成長は収まっていった…

そんな中、ハブスポットが、ツイッターバースの現状を伝えるレポートを新たにリリースした。このレポートのおかげで、推測ではなく分析することが出来るようになり、詳細な情報が公開され、調査をする準備が整った。

このレポートによると、ツイッターのユーザー数の成長率は、13%を記録した2009年3月にピークを迎え、2009年の9月には3.5%に落ち込んだようだ。それ以降のデータはないが、これだけあれば充分である。

何度も口を酸っぱくして言ってきたことだが、急激な成長率の低下は、メディアでの露出が減ったからではなく、むしろユーザー候補の人たちが初めてツイッターを利用した際の経験が原因となっている。多くのユーザー候補の人々が、ブランドやツイッターをTV番組、印刷媒体、そして、直接取り上げるメディアによって、毎日ツイッターを訪問している。

ツイッターで私たちをフォローしましょう。

つぶやきを送ってください。

私たちのことをつぶやいて、賞品をゲットしよう。

私たちをフォローするだけで、特別割引、プロモーション、クーポンがもらえます。

しかし、彼らがツイッターを実際に訪問しても、アカウントを作るだけでなく、毎日の習慣、または、週に一度のコミュニケーションとして利用してもらえるような説明もなければ、インセンティブもない。

新しいユーザーに受け入れてもらえるペースは遅くなっているが、その一方で既存のユーザーはより積極的にツイッターを利用している。ハブスポットのレポートによると、平均的なユーザーでも多くの人々をフォローし、フォロワーを増やすことで、行動範囲を広めているようだ。また、既存のユーザーが投稿するコンテンツの数も増えている。

ツイッターを利用すると、赤の他人や知り合いのつぶやきに返信したくなる。そして、この欲求が人気面での魅力と重なり、ユーザーをさらに引き込み、夢中にさせるのだ。多くのユーザーが、フィードバック、つながり、そして、交流に対する見返りを、自分の存在価値と言う形で得るにつれ、病みつきになる。そのため、ツイッターは、オンラインのソーシャル資本を通じて、目に見える地位を引き上げる機会に満ち溢れたネットワークとも言えるだろう。経験豊かなユーザーは、参加型のメディアの価値を支えているのは、単なるつぶやきや会話ではない点を理解しているはずだ。

私たちは、自らに注目と意識を獲得する上で、その価値に対し、恩を送り合い、相互依存し合うのだ。

ツイッターが自己実現を活性化させるツールにとどまらないことを気付くと、-“我つぶやく、故に我あり”-、私たちは今日の自分達の本質、そして、なりたい自分の本質を見抜く。そのため、私たちは略歴、場所、そして、プロフィールへの発リンクを通して、自分自身のブランド化を行う雰囲気を受け入れるのだ。ユーザー達は、個性をそのままの状態で理解してもらうよりも、自分の本質をより適切に提示するために、クリックしてプロフィールを見てくれた人が目にするする内容を自分で決定し、作成することが出来る形でつながりを求めるのだ。

ソーシャルメディアの登場により世界は遥かに小さくなった。行動に組み込む言葉、分かち合うトピック、興味、そして、情熱を介して私たち一つになっている。私たちは焦点が絞られた、拡大可能なネットワークを構築しており、このネットワークこそが、コラボレーション、教育、そして、エンターテイメントの機会を私たちに提供してくれるのだ。そして、その結果、行動範囲が広がっていく。私たちは、国際的な地区に住み、自分達で統治および文化を確立し、新時代の自由に向かう針路を決めているのだ。

結び付きが関係に進化し、知り合いや知り合いになりたい人たちとつながりを持つための取り組みが行われている。しかし、多くのユーザーがフォローを続け、フォロワーのネットワークが増加する中、82%のツイッターユーザーのフォロワーは100人を下回り、91%のユーザーは100人以上フォローしていない事実が判明している。

ツイッターバースは、生きているエコシステムであり、常に動き回っている。そして、ユーザーが積極的に共有したり、リアクションを起こしたり、もしくは友達や知り合いのアクティビティを閲覧していると、ツイッターバースは、現在のイベント、そして、チャンスを取り入れていく。以前、ダン・ザレラ氏と私はリツイートの美学と仕組みについて議論を行った。そしてハブスポットは、レポートの中で、ユーザーの特徴と利用パターンを分析している。

私たちが何を、いつ、そして、どのようにつぶやきを共有し、読み、そして、ブックマークするかは、注目の隙間(自作の用語)によって決定される。私たちの注目の隙間は日常のルールにマッチするように開いたり、閉じたりしている。私たちはその時々において、共有することよりも、学習することに焦点が注がれることがある。そして、より多くのユーザーを分析することで、このアクティビティにおけるパターンを観察することが出来るのだ。

ハブスポットは、ツイッターが最も活発に利用されるのは木曜日と金曜日であり、それぞれ全体のつぶやきの16%を占めている点を指摘している。さらに、10 – 11 p.mが最もツイッターが賑わう時間であり、1日の4.8%のつぶやきがこの時間帯に投稿されるようだ。

また、ハブスポットはいつユーザーがステータスをアップデートするのか、と言うよりも、いつ、ユーザーが新しく、関連性のあるコンテンツに触れる準備が出来るのかが分かるように、1日のつぶやきの配信量を測定もしている。

ダン・ザレラ氏と協力して作成したレポートの中で、私たちは月曜日と金曜日にリツイートの最大のチャンスが訪れる点を強調している。月と金は注目の隙間が大きく開く時期として理想的だからだ。

信じるか信じないかは皆さんの自由だが、「リツイートの秘訣」を尋ねられることがよくある。一見まともだと思えるが、実は疑わしいフォーミュラやメソッドを目にする機会が多い。私は単刀直入に“リツイートに値することを言えばいい”と答えるようにしている。そして、おまけに「120文字の法則」を教えてあげるようにしている。つぶやきの終わりに@ユーザーネームとコメントを残せるようにスペースを残しておくことで、リツイートしてくれる人の作業を軽減することが出来るのだ。

大量のつぶやき

データを参考にすると、どうやらツイッターの成長は本当に小休止状態に入っているようだ。しかし、進行中の交流から価値を見出す方法を心得ているコアのユーザーグループにおけるツイッターの利用は、急激な増加を続けている。ピングドムが先日実施したリサーチによると、ツイッターは1日に4,000万本のつぶやきを取り扱っているようだ。

そして、エバン・ウィリアムズ氏がツイッターで最も忙しい1日として2010年1月12日を、つぶやきの中で発表していた …

すべての重要なメトリクスにおいて、昨日はツイッターが最も利用された日であった(そして今日はさらに忙しくなりそうだ)。

既存のユーザーが投稿するつぶやきの数の天文学的な増加を考慮すると、ツイッターが1ヶ月の間に10億本以上のつぶやきを配信していることが分かる–2009年12月に10億の大台に乗った。

2009年1月から2010年1月までの1年間の成長は異常としか言いようがない。たった1年間で、つぶやきの数が16倍に増えたのだ。

ここ3ヶ月は、17%/月に近い成長率を維持している。

11月 16.8%

12月 16.6%

1月 16.9%

ピングドムは、ツイッターが2010年2月には約14億本ものつぶやきを処理することになると予測している。

50,000,000本のつぶやき/日

急速な進化と言う名の、永遠にとまらないランニングマシンの上を走っているような気分だ。これはリアルタイムウェブが加速する微妙なペースのせいだ。最新のピングドムのデータを参考にすると、過去と現在の境目がよく分からなくなる。

それはなぜだろうか?

2010年2月、ツイッターはつぶやきのボリュームとスピードを明らかにするデータを加えた。今日の時点で、ステータススフィアでは500万本のつぶやきが投稿されている。そして、これらのつぶやきは複数のネットワークで配信され、シンクされている。ツイッターによると、1秒間に平均600本のつぶやきが投稿されているようだ。

2007年、ツイッターはつぶやきを5,000本/日ホスティングしていた。2008年、つぶやきの本数は30万/日に伸びた。2009年になると、ツイッターには250万本/日という驚異的な数のつぶやきが投稿され、これは1年を通してさらに増加を続け、350万本に達した。この間の成長率は、なんと1,400%を記録したのだった。

もう一度繰り返そう。2007年、ユーザー達はつぶやきを1日に5,000回投稿していた。2008年になると、この数字は30万に増え、2009年では250万に膨れ上がっていた。そして、2010年には3,500万に達したのだ。成長率は、1,400%を記録している。そして、現在、5,000万本/日のつぶやきが投稿されている?と言うことは、1秒間に平均600本のつぶやきがツイッターに掲載されていることになる。

ツイッターバース(またはツイッタースフィア)の情勢は、ツイッター自体と言うよりも、ツイッターを何に活用するかによって左右される。私が力を入れているのも後者である。しかし、ツイッターが何かおよび何をしたいのかを理解するには、テクノロジーおよびビジネスとしてツイッターを見る必要があり、今日行われている行動のみに注目すると難しいだろう。つまり、ユーザーエクスペリエンスは、Twitter.comに初めてアクセスした時点で始まり、登録した後も続く。改善する余地はまだまだある – とりわけツイッターは世論に対して独立したネットワークとしての価値を実証することが出来ていない点は重要だ。

我つぶやく、故に我大きなムーブメントの一部となる。このムーブメントにより、意識、教養、大義を発展させるつながり、そして、オンラインの交流を行う個人的な目的を超える価値を持ち、且つ引き立ててくれる会話が広がっていくのだ。

この記事は、Brian Solisに掲載された「The State of the Twittersphere 2010」を翻訳した内容です。

成長率が下がっているものに、Twitterの普及が急速に進んだことは間違いなさそうですね。リツイートの時間等は、マーケティング的観点からも参考になるかも?

ちなみに最初に出てくる成長率が極端に下がっているデータですが、このデータはあくまでTwitterサイトのみで、Twitterクライアントを使っているユーザーは含まれていないようなので、実際の成長率はここまで下がっていない可能性はあります。ただ一時の勢いが落ち着いてきたことは事実だと思いますが。。。しかし総ツイート数の伸びを見る限り利用度は確実に増加していることは間違いないでしょう。来年の今頃はどうなっているのか楽しみです。 — SEO Japan

15 years 9ヶ月 ago

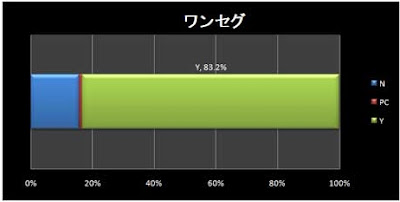

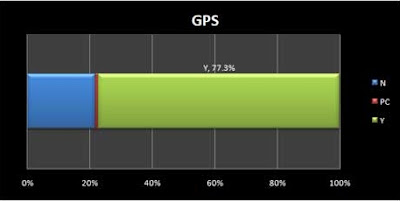

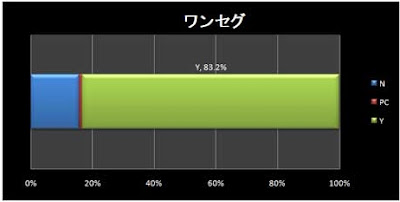

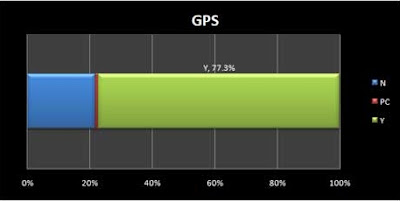

2010/4発表の携帯端末インターネット利用実態データ「myRT mobile」から

「直帰率は42.50%と減少し、滞在時間は延長、平均PVは上昇。長期休暇中のワンタイムの来訪者が減り、ヘビーユーザーが残ったと考えられる。」とのこと。機能別アクセス統計の中から、ワンセグ対応、GPS対応、Bluetooth対応などはグラフの通り。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

ある意味で憧れでもあったアカデミーヒルズでセミナーをやることになりましたっ!

●内容

次世代ソーシャルメディアマーケティング

~短期的な話題化から消費者との中長期的なキズナづくりへ

●日時

2010年5月19日(水) 19:00~21:00

●受講料

5,000円

いつもは宣伝会議やJAA、社内向けなどクローズドなものばかりなので、久しぶりの「一般の方OK」のセミナーです。

話す内容は、たぶん 『キズナのマーケティング』 の内容をベースとしたものになると思います。

ご興味がある方は、ぜひふるってご参加ください!

セミナー詳細情報はアカデミーヒルズの申し込みページからお願いしますっ!

会場でお会いしましょう~。

15 years 9ヶ月 ago

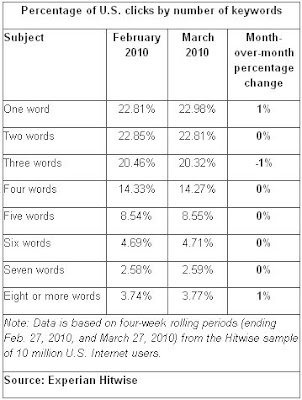

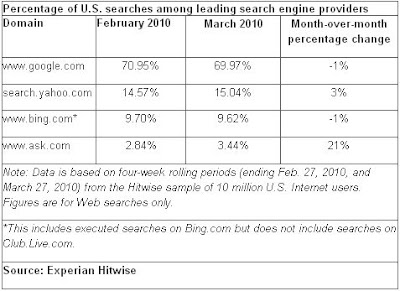

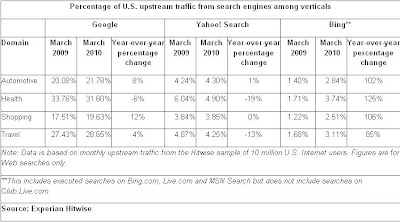

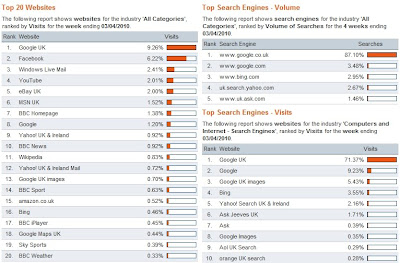

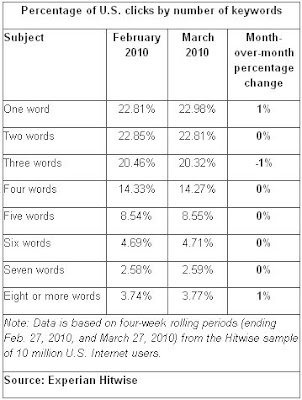

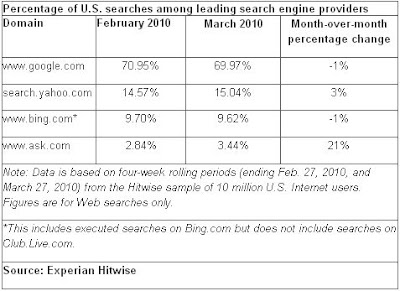

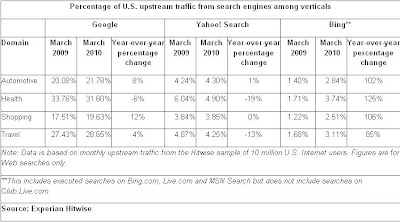

2010/4/7のHitwiseのリリースから。2月とほぼ変わらずの19.62%。2010/3のGoogleの検索エンジンシェアは、69.97%と7割をきる。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

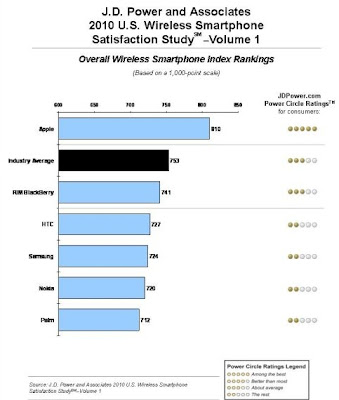

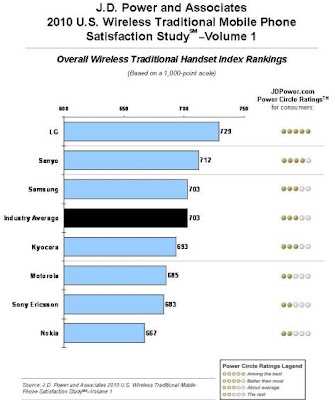

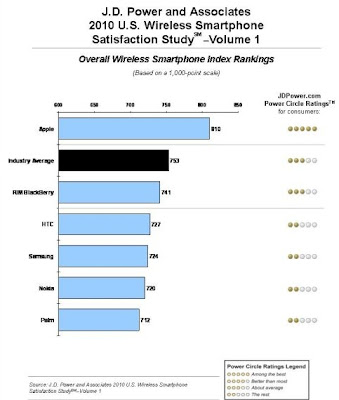

2010/4/1のJ.D. Powerのリリースから。評価点の配分は旧来の携帯電話は: operation (30%); physical design (30%); features (20%); battery function (20%)。一方スマートフォンでは: ease of operation (26%); operating system (24%); physical design (23%); features (19%); battery function (8%)とのこと。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

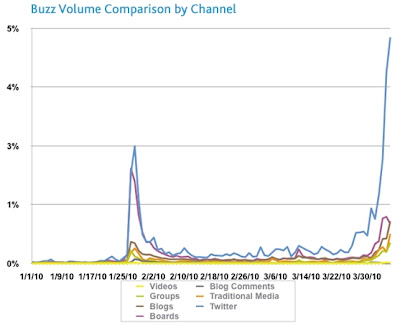

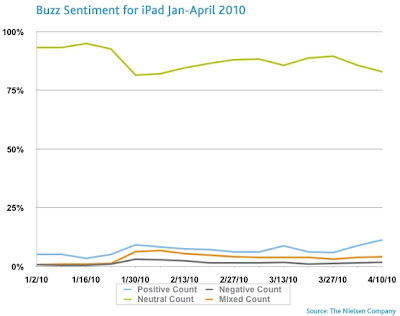

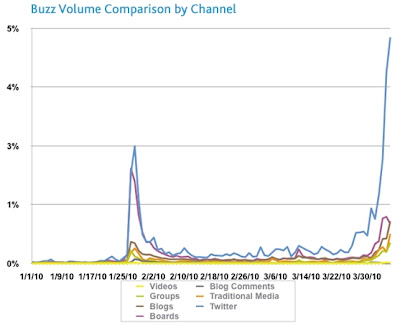

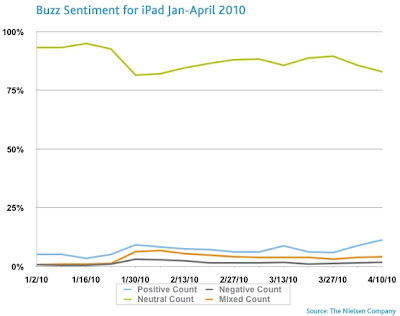

2010/4/7のNielsenのブログから。

好意的な意見が批判的な意見より多いが、8割は中立。

関連リンク:

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

2010/4/7のIABのリリースから。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

2010/4/7のGartnerのリリースから。http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1336913 しかし企業向けPCにはタッチスクリーンが付く割合は10%に満たないだろうと予想している。ちなみに2009年では、15歳未満向けPCの過半数にタッチスクリーンが付く割合は2%にも満たないという。リリースでは全世界なのか米国なのかは、記載されていないようだが、タイトルでは米国としておいた。AppleのiPadのリリースを受けての予想リリースということだろう。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

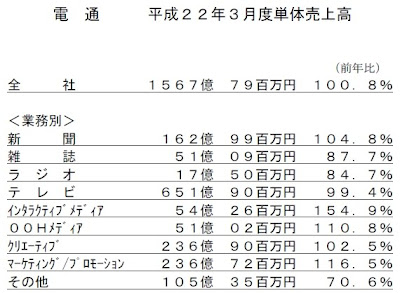

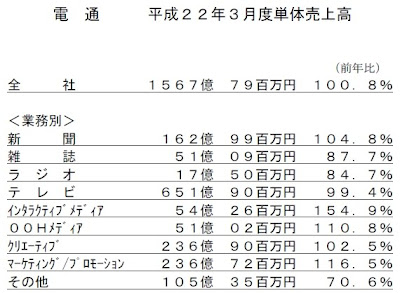

2010/4/7の電通のリリースから。

新聞は対前年比で104.8%、雑誌87.7%、テレビ99.4%。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

イーマーケッターによると、2010年のアメリカのインターネット広告費の成長率は、7%から14%と予測されている。

noreply@blogger.com (Kenji)

15 years 9ヶ月 ago

noreply@blogger.com (Kenji)

![expert_2[1].gif](http://g-yokai.com/expert_2%5B1%5D.gif)