中国で「インターネット安全法」が2017年6月1日に施行されました。まだほとんど認知されておらず、対策を行なっている企業もほぼないのですが、弊社のパートナーであるEC企業の方から若干の不安の声が上がっています。今回はこの「インターネット安全法」について解説します。

全体的に広義に解釈できる項目が多く、私なりの意訳を含みますが、そのポイントと今後の可能性をまとめてみました。

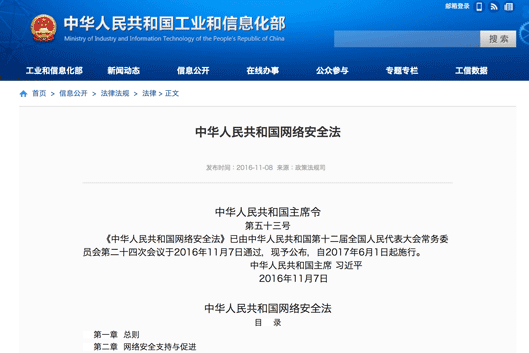

「インターネット安全法」は2015年6月に初回の草案審議が行われ、3回の審議を通過し、2016年11月7日、全国人民代表大会(全人代)で法案が可決。2017年6月1日に施行されました。全7章79条で構成されています。

目的

インターネット空間で国家主権の原則を確立する(ネット犯罪やサイバー攻撃などを管理し、国家、国民の主権を確立する)。

対象

中国企業、中国に本社を置く外資系企業、海外企業(越境EC事業者など)、中国ユーザー、海外ユーザー

施行時期

2017年6月1日より

管轄

工業和信息化部。日本でいう総務省です。主に工業、情報通信、バイオ、医薬、新材料、航空宇宙など、中国の科学技術に関する産業や業界を主管する省庁で、政府部門のIT化の推進も担当しています。

トピック(意訳)

- ネット上で政権の転覆(例えばテロ)や国家の分断(例えばデマ)などを図るような活動の禁止

- 中国国内で発生した個人情報を、当局の許可なく中国外へ持ち出し禁止

- ネット上での実名登録の義務化(SNSなども含む)

- 海外からのサイバー攻撃に対して、当局が資産凍結などの制裁処置を決定できる (※ただし、どのようにして制裁処置を行うかは不明)

- サーバー会社などネットインフラ提供者による、当局への協力の義務化

- 社会の安全を揺るがす案件が起きた場合、特定地域のネット通信を制限できる ……など

海外からの反応

中国当局は「海外企業の活動を制限するものではない」と公表していますが、海外やアジアのビジネス団体は「取引国の情報セキュリティーを危険にさらす可能性と、中国のデジタル経済を後退させる可能性がある」として、法案内容の修正を依頼しています。

考えられる日本企業のリスク

可能性レベルではありますが、下記のようなリスクが考えられます。

- グレートファイヤーウォールなどによる、ネットの検閲ならびに遮断

……過去何度かありましたが、この法律に基づいた正当な理由で行う可能性あり - 機密情報などが筒抜けになる可能性

……こちらは可能性としてあり得るというレベル - 越境ECを行なっている日本商品などの締め出しのきっかけになる可能性

……何らかの理由をつけて、中国国内での販売に制限をかける可能性あり

あくまで可能性レベルですが、中国にサーバーを置いた越境ECで得た個人情報を、インバウンドに活用するために日本国内で使用したら、この法律によって違法と判断され、罰則を課せられる……といった可能性もゼロではありません。

◇◇◇

6月23日現在、この法律によっての何らかの規制が起こったというニュースはありません。そういう意味では、急に何かが制限されるということはないでしょう。

筆者は長年、中国でビジネスを行なっていますが、ネット通販の分野で海外企業が何らかの規制を受けたという話は聞いたことがありません。

ただ、実際にこのような法律が施行されていることをまずはしっかりと認識し、何か起こった場合のシナリオを用意しておくことも、着実な中国展開を目指すためには必要なことだと考えます。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:越境EC事業者は知っておきたい、中国で施行された「インターネット安全法」とは? | 上海で働く駐在員の中国EC市場リポート

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.