まるで漫画家の“分身”が絵を出力? 話題の「ピュアモデルAI」とは何か、開発元にインタビュー

漫画家本人の絵柄だけを学習させるオーダーメイド型の生成AI「ピュアモデルAI」。どんなサービスで、何ができるのか取材した。

2024年5月24日 7:00

契約した漫画家本人の絵柄だけを学習させるという、オーダーメイド型の生成AI「ピュアモデルAI」を使った漫画制作の取り組みが進んでいる。

これは、縦スクロール漫画「WEBTOON」制作スタジオのエンドルフィンと、ゲーム開発、生成型AI(人工知能)を活用した総合コンテンツ制作の韓国SUPERNGINE(スーパーエンジン)が協業している新サービスで、著作権を守りながら漫画制作の負荷を削減することを目的としている。

現在、ラフなネームだけで精度の高い作品を制作できる段階まで技術水準が上がっているという。

「ピュアモデルAI」はどんなサービスで、何ができるのか。エンドルフィンの代表取締役社長・張鉉洙(チャン・ヒョンス)氏とSUPERNGINEのCOO・Ha Hyun Woong氏に取材した。

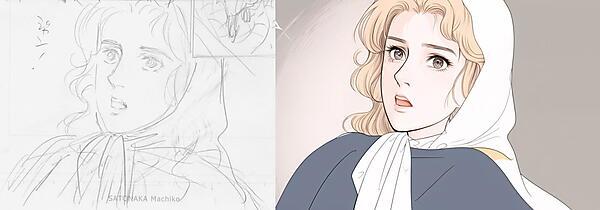

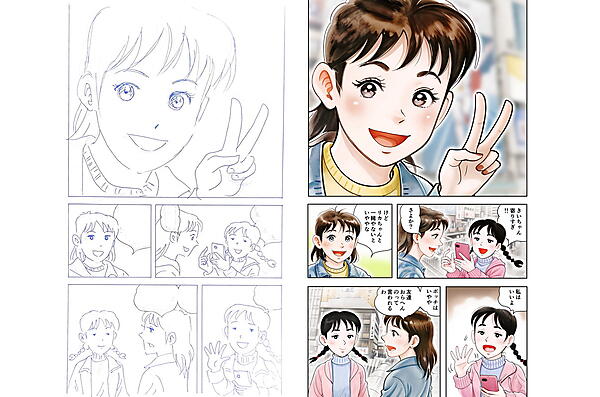

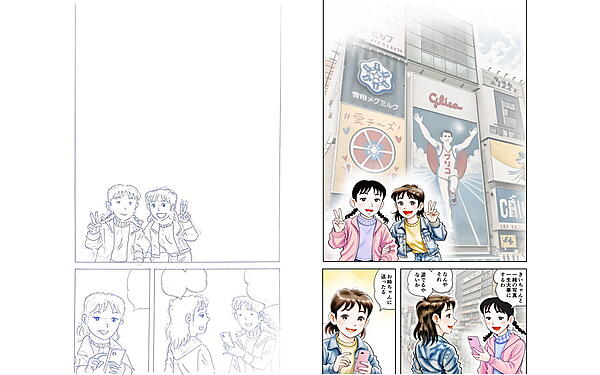

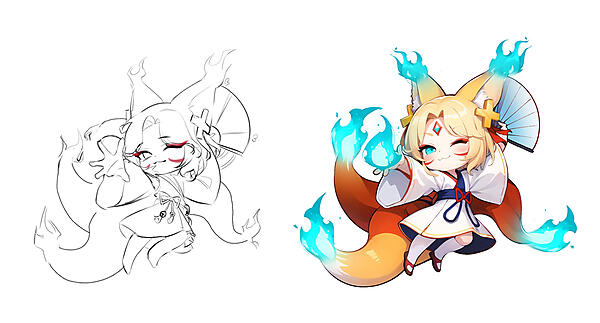

ラフなネームから、色付けされた画が完成

漫画家本人の絵柄のみを学習させた「ピュアモデルAI」は、AIが制作工程の一部を担うことで漫画家の負担を減らすことができるという。制作における利用方法は以下のとおりだ。

- 漫画家が「ストーリー構成」と「ラフ」を作成する

- ラフをイメージ画として添付し、プロンプトに「シーンの説明」や「色の指示」などの詳細を入力する

- 2をもとにAIがラフをブラッシュアップ・着彩して画を完成させる

- 生成物に対して漫画家にフィードバックをもらい、必要に応じて修正をする

実際にピュアモデルAIを使用して制作した里中満智子氏、倉田よしみ氏の作品を見ると、AIのクオリティが高いことがわかるだろう。

里中満智子氏は「自分が描いた絵だけを学習した、まるでオーダーメイドのようなAIはまさに“自分の分身”です。疲れを知らない自分がそこにいて、自分の絵を描いてくれるのです」とコメント。また、倉田よしみ氏は「ピュアモデルAIは自分専用のタイムマシンだ! 描けば10年はかかるであろう想像の中にあるマンガを瞬時に目の前に出してくれた。マンガを描くのが今まで以上に楽しくなりました」とコメントしている。

約200枚の絵を学習させ、オーダーメイドで仕上げる

ピュアモデルAIの最大の特徴は、「契約した漫画家本人の絵柄のみ」を学習させることだ。著作権者である漫画家の許可がなければ作動せず、漫画家自身が全ての学習成果をコントロールできるオーダーメイド型のサービスとなる。どのようにして、漫画家の特性を学習させているのか。

まず、漫画家本人が描いた200枚ほどの絵柄をAIに学習させます。これは絵柄に一貫性を持たせるために必要な枚数で、線の描き方や色塗りなどの特徴がわかる幅広いシチュエーションやキャラクターの絵柄が好ましいです。その後、“プリプロダクション”と呼ぶ工程があり、漫画家さんのフィードバックを受けながら、生成物のクオリティを向上させていきます。場合によって、追加で絵柄を学習させることもあります(Ha Hyun Woong氏)

絵柄の学習からプリプロダクションまでの一連の工程には、およそ2ヵ月を要する。漫画家と丁寧にすり合わせをしながら、本人が満足できるクオリティになるまで修正を重ねるという。

ちなみに、絵柄を学習させるAIには、著作物を含む膨大な枚数の絵柄を事前学習した基盤モデルが使われる。ただし、これは漫画家が描いた絵柄において人物の「目・鼻・口」や「手足」、動物の種類などを認識させる目的であり、生成物の出力には一切利用されないという。出力時に利用されるのは、あくまで契約した漫画家本人の絵柄のみとのこと。

誤って他人の絵柄を学習させるなどの問題が起こらないよう、SUPERNGINEではピュアモデルAIを厳重に管理していると説明する。サーバーは漫画家別に管理されており、限られた人しかアクセスできない。また、漫画家本人が画像を生成する際には目に見えないウォーターマーク(透かし)を刻印予定だという。

現時点では、漫画家自身はピュアモデルAIを操作せず、SUPERNGINEの担当者が絵柄の学習やプロンプトの作成といった一連の作業を行っている。

漫画制作における「著作権」の問題

近年、画像生成AIは著しく機能が向上しており、画像生成AIで制作した「AIタレント」や「AIキャラクター」を商用利用する事例も増えている。一方で、それが膨大なデータを事前学習させた基盤モデルの画像生成AIで出力したタレントやキャラクターだった場合、著作権侵害になる可能性があるとHa氏は言う。

世の中の著作物や実在する人物の写真を学習させたAIを出力の基盤にしている場合、特定の著作物や人物に類似した絵柄が生成されることもあるでしょう。その場合、著作権違反になる可能性が高いです。また、特定の著作権者や人物の特徴がない絵柄であっても、それが制作者の著作物として認められるかも微妙なところです(Ha氏)

生成AIを活用した作品に著作権が認められるかどうかの判断基準は、「創作意図」と「創作寄与」があるか、となる。現状、商用利用されている事例は制作過程が公開されていないものが多く、「傍目では判断できない」のが実情のようだ。

縦スクロール漫画「WEBTOON」を制作するエンドルフィンのチャン氏は、「漫画制作におけるAI活用への世間の反感」にも触れた。

当社のピュアモデルAIは著作権をきっちりと守る仕様になっていますが、それでも感情論として『漫画の制作にAIを使っていいのか』という声は韓国や日本、その他の国でも聞かれます(チャン氏)

韓国では、過去にある企業が基盤モデルを出力に使用してWEBTOONの作品を制作した際、世間から猛反発があったという。該当作品は漫画家が一から制作し直したそうだ。そういった背景があり、著作権を侵害せず、作品の命が失われることもなく、世間にも受け入れてもらえる方法を追求したのがピュアモデルAIとなる。

まずはBtoBで事業拡大を目指す

大御所漫画家の里中満智子氏、倉田よしみ氏、韓国人漫画家の金童話(キム・ドンファ)氏などの協力を得て、十分に実務に利用できる技術水準に達しているピュアモデルAI。

すでに作品制作サービスを提供しているが、コストの負担を考え、現状は出版社やWEBTOON関連企業などBtoBでの事業拡大を図っているという。将来的にSaaSでのリリースも検討しているが、複雑性を伴うサービスで慎重に扱う必要があり、漫画家が自分自身でサービスを操作する方法を研究中だという。さらに、漫画制作のAI活用における世間の納得を得ることも求められる。

ちなみに、ゲーム業界ではすでに活用が進んでおり、SUPERNGINEが開発したゲームのキャラクター制作に役立っているそうだ。

ピュアモデルAIのビジネスモデルは、作品1話単位での請求とのこと。それが高額で難しいとなった場合は、作品のリリース後に印税を分配する仕組みも考えられるという。

ピュアモデルAIが本格的に普及すれば、漫画家やイラストレーター、クリエイターなどの働き方が劇的に変わるだろう。