アフターコロナで変化した顧客体験を4ステップで分析「売れる」を仕組み化する【マンガで解説】

新型コロナウイルスで顧客の行動が変化した現在、マーケターはどのように顧客変化を理解し、選ばれる商品にしていくべきか? 顧客理解を4ステップに分け、マンガでわかりやすく解説します。

2020年9月9日 7:00

新型コロナウイルスで顧客の行動が変化してしまったいま、マーケターは「製品やサービスが選ばれる顧客体験で、何が起こっているのか」に立ち返ることが求められています。コレクシアの村山幹朗氏が100以上の商材、5,000人以上の顧客体験を分析する中で発見した「アクセプターモデル」という成功の原理を、マンガでわかりやすく解説します。

5,000人以上の顧客体験から発見した構造「アクセプターモデル」

Withコロナ/Afterコロナが当たり前となっている現在、売上が大きく変化して対応に追われているマーケターも多くいらっしゃると思います。「今後どうすれば顧客が自分たちの商品を受け入れてくれるのか?」という問いは、どんなマーケターにとっても非常に重要な課題だと思います。

筆者はさまざまな商品・サービスの顧客体験やカスタマージャーニーを分析してきたことで、「顧客が商品・サービスを受け入れる」という瞬間に、顧客の頭の中で起こっていることには、ある一定の構造があることを見つけました。それが「アクセプターモデル」です。

「アクセプターモデル」とは、顧客が商品・サービスを「受け入れる(=Accept)」構造をモデル化したもので、顧客理解だけではなく、自社商品・サービスで提供すべき顧客体験を設計できる手法です。アクセプターモデルを使ったマーケティングの進め方については、拙著『顧客体験マーケティング』で詳しく説明していますが、この記事ではアクセプターモデル自体をまずは直感で理解していただくために、マンガで解説してみたいと思います。

「価値を受け入れる」アクセプターモデルの4つの構造

アクセプターモデルとは、商品やサービスが顧客に価値として受け入れられるプロセスを以下の4つのステップで構造化したモデルです。

- 現状体験

- 課題感の発生

- 受容価値

- 生活変化

このアクセプターモデルの構造を4コママンガで見ていきましょう。以前、筆者が連載でも紹介した「新型コロナの影響で自宅でレギュラーコーヒーを飲むようになった」という事例のケーススタディをもとに説明していきます。

いかがでしょうか。在宅勤務になってレギュラーコーヒーを飲むようになった人には、どんな背景や課題があって、そこでレギュラーコーヒーのどんな側面を価値として受け入れ、恩恵を受けているのかが読み取れると思います。次からは、この4つの構造それぞれについて詳しく解説していきたいと思います。

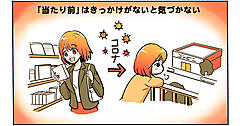

1. 現状体験:顧客にとっての「当たり前」

まずフェーズ1の現状体験から見ていきます。現状体験は「特定の生活シーンにおいて普段意識されることもなく、よって課題や価値として認識されることもない顧客体験」と定義されます。つまり「今まで知らなかったので、重視してこなかった」とか「当たり前すぎて、意識したことがなかった」といった、顧客にとって「当たり前」の認識や行動です。

最近だと、新型コロナウイルスの影響で、今まで「当たり前」だと思っていたことにあらためて気づいた、という経験をした方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

先ほどの4コマのケーススタディでいえば、

- 仕事中、好きな時に離席して、オフィスの近くのコンビニにコーヒーやスナックを買いに行くのが当たり前だった。

- それが新型コロナの影響でリモートワークが多くなり、コンビニに行くという行動が当たり前のようにできなくなった。

という部分が、新型コロナという刺激によって現状体験の「当たり前」に気づかされた、という構造になっています。

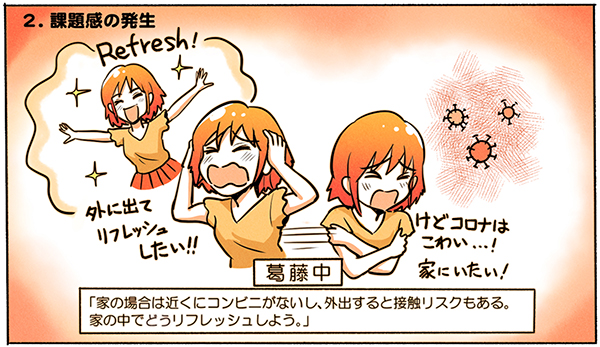

2. 課題感の発生:「需要」につながる課題が生まれる

フェーズ2では、当たり前と思ってきたことが当たり前ではなくなることで、現状に対する課題感が発生します。先ほどのケーススタディでいう、

- 家の場合は近くにコンビニがないし、外出すると接触リスクもある。

- 家の中でどうリフレッシュしよう

という部分です。

この課題感の発生メカニズムについて、イラストを参考に詳しく見ていきましょう。

まず顧客は「家にいなきゃ」と自宅で生活をしていますが、何らかのきっかけで「リフレッシュしたい!」と理想を思い浮かべます。これはたとえば、「広告で、屋外でリフレッシュしている様子を見た」とか「去年の今頃は外で遊んでいたな、と思い出した」などの刺激がきっかけになり得ます。

このような「きっかけ」があることで、自分が暮らしている現状の生活が違うという“差分”を認識します。家にずっといる人が、外で遊んで楽しんでいる人を見たら、「自分も外に出てリフレッシュしたい!」と思わずにはいられないでしょう。

「現状」と「理想」の差分を認識してしまうと、顧客は今まで当たり前に行ってきた行動や疑問を持つこともなかった生活側面に意識が向きます。

つまり今回の場合、「家にいなければいけない」「けど外に出てリフレッシュしたい」と葛藤した結果、「家でリフレッシュできることをしよう」という課題感にたどり着いた、という認識変化が起こったということです。

「家でリフレッシュできることをしよう」という課題感は、新たな需要を顧客自身が見つけて生み出したとも言えます。このように新たに発生した需要に対し、いよいよ商品やサービスが登場し適応していきます。

※なおこの辺りは心理学の「認知的斉合性(せいごうせい)」という考え方で説明できますが、本記事では省略します。詳しくは書籍『顧客体験マーケティング』で解説しています。

3. 受容価値:ブランドの便益が顧客に受け入れられる

フェーズ3では、顧客の中に生まれた課題感に対して、ブランドが提供する便益がマッチすることで、商品やサービスが顧客に選ばれます。このフェーズで大事なのは、「商品やサービスが買われた」というだけではなく、商品・サービスのどんな特徴や側面が、顧客に価値として受け入れられたのかという視点で理解することです。

レギュラーコーヒーには、味や香りの良さ、産地や豆の種類、包装方法や製法、自分で淹れる楽しさやカッコよさなど、さまざまな特徴があげられます。しかし、良さそうな特徴をたくさん並び連ねれば商品が買われるわけではありません。顧客が抱いている課題感に、特定の特徴がかみ合った(マッチした)ときに、顧客は商品・サービスを受け入れてくれます。

このように実際に顧客に受け入れられた価値のことを、受容価値と言います。先ほどの4コマの例の場合、「家でリフレッシュしたい」という課題感に、「淹れる楽しさがある」という製品特性がマッチしたことで、顧客に受け入れられた、という構造になっています。

つまり逆から考えれば、顧客に商品・サービスを受け入れてもらうには、「顧客の課題にマッチするように商品・サービスの特徴を押し出す」ことが必要です。

そして受容価値の成立を狙って作るには、商品・サービスで「推したい特徴」を考える前に、フェーズ1「現状体験」やフェーズ2「課題感の発生」のような、顧客が抱いている現状体験や課題感を理解することが非常に重要というわけです。

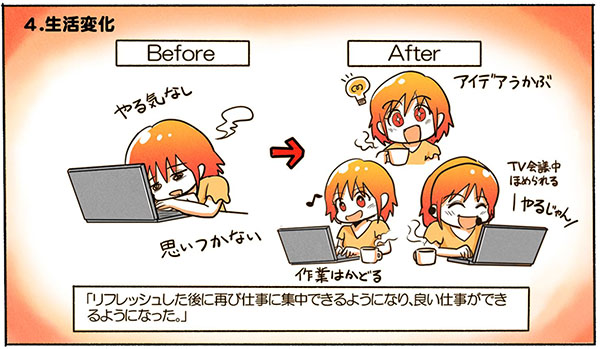

4. 生活変化:顧客に良い変化が生まれ、ブランドが定着する

さて、フェーズ3までで顧客は商品を買ってくれましたが、その後にフェーズ4が続きます。フェーズ4は、商品やサービスを受け入れた顧客自身の生活がより良く変わってゆく「生活変化」です。

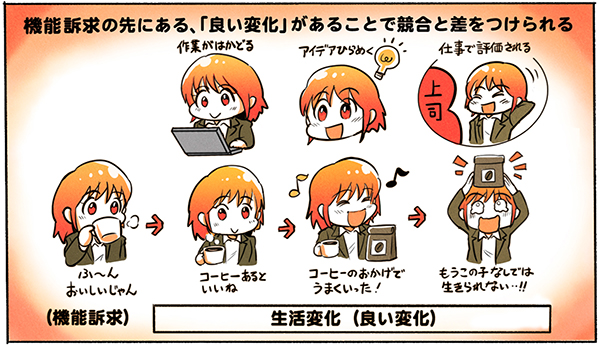

ブランドを訴求するときには、コーヒー自体がおいしいこと(機能訴求)はもちろん大切ですが、それだけでは「顧客に選ばれ続けるブランド」にはなれません。レギュラーコーヒーが顧客の生活の中で採用され続ける中で、顧客の生活をより良いものへ変化させ続けてくれるからこそ、レギュラーコーヒーが愛され、顧客にとってなくてはならないものとなっていきます。

レギュラーコーヒーの例の場合、在宅で仕事をする過程で日々消費されると同時に、顧客の仕事をはかどらせたり、気分転換してアイデアをひらめくきっかけになったり、その結果仕事が評価されるといった、顧客自身の生活に良い変化をもたらす体験に寄り添っていたと考えられます。このような変化を生活変化と呼びます。

価格が高くてもブランドで選ばれる、という目標は、多くのマーケターが頭を悩ませるテーマです。顧客にブランドで選ぶようになってもらうためには、以上のように「この体験はこのブランドでしか得られない」という、顧客体験とブランドとの同一化を起こすことが重要というわけです。

Withコロナの顧客を理解し「逆引き」で顧客体験を作る

以上のように、アクセプターモデルという構造を用いることで、顧客が商品・サービスを受け入れる過程を整理することができます。ぜひこのモデルを使って、自分たちの顧客を観察してみてください。自分たち(または競合)の商品・サービスがどのように受け入れられているのかを、明確に理解できるようになるでしょう。

売上が落ち込んでしまった商品やサービスであっても、その中には「それでも選んでくれる人」がいます。そういった顧客が自社を選んでくれた構造をアクセプターモデルで把握することで、どのような顧客体験をマーケティングで狙って作れば売れるかを「逆引き」できるというわけです。

昨今、苦しい立場にあるマーケターは多くいらっしゃると思いますが、逆境を乗り越える為の答えは、すでにどこかの顧客が体験している中にあるはずです。突飛なアイデアをひねり出すのではなく、まずは顧客をアクセプターモデルに沿って理解することが、Withコロナで行うべきマーケティングの指針を決める第一歩となるでしょう。

『顧客体験マーケティング 顧客の変化を読み解いて「売れる」を再現する(Web担選書)』が8月24日発売

本書は、顧客体験をデータで捉え、顧客理解から新たな戦略や施策、製品企画、クリエイティブやコンテンツを作り出す実践マニュアルです。100以上のブランド、5,000以上の顧客体験から導き出された「ブランドが価値として成立するプロセス」に基づいて、以下の内容を解説しています。

- 顧客体験を観察してデータとして捉える「ナラティブ分析」

- マーケティングにおけるナラティブの実践と対話技術

- ブランドが価値として成立する条件を見つける分析手法

- 顧客のナラティブから、ブランドが語るべきストーリーを開発する方法

- ブランドを受け入れてくれるターゲット層の見つけ方

- ブランドの新しい利用機会を創出する仕組み

- データドリブンの施策開発事例(動画CM、新製品コンセプト、体験型イベント)

- 顧客を奪いやすい競合の見つけ方と奪うためのストーリー開発

- 売りたいモノありきで、ブランドのストーリーを最適化する方法

- 簡単な分析で施策の体験価値を算定する方法

- サブターゲットごとの体験を最適化する「顧客体験ポートフォリオ」

- 顧客理解の必要性を感じているが、どう始めていいのか困っている人

- 顧客中心のマーケティングが必要だと感じているが、実践手順がつかめていない人

- 「顧客の声を聞いているのに、売上や成果に結びつかない」と悩んでいる人

- データに基づく科学的な施策作りを行いたいと考えている人

- 実務で戦略立案や施策企画、製品開発に取り組んでいる人