アドベリフィケーションの費用対効果を上げるために必要な4つのステップとは?(第2回)

実際アドベリフィケーションにはどれぐらいの費用対効果があるのか、試算したうえで導入する方法を解説する。

2018年10月23日 7:00

Momentum株式会社の柳谷です。今回は、アドベリフィケーションについて、次のような目的でお話しします。

- 実際にどういった施策を実行できるのか

- その施策の中から自社に合った方法を見つけるには

アドベリフィケーションは、「広告主」「代理店」「プラットフォーマー」「メディア」、どの立場でおこなうかによって方法が異なります。今回は「広告主」の立場からアドベリフィケーションを実践する方法を解説します。

また、前回と比較すると実践寄りになりますので、わかりにくい用語等があった場合は、前回の記事を参照してください。

アドベリフィケーション、4つのステップ

広告主がアドベリフィケーションを導入するにあたって、基本的には大きく以下の4つのステップが挙げられます。

- 自社の広告配信の状況を把握する

- アドベリフィケーションの施策としてどういった方法があるのかを知る

- 自社に合った方法を選定して実施する

- 実施した施策を検証する

それでは、それぞれのステップについて、具体的に見ていきましょう。

ステップ1:自社の広告配信の状況を把握する

まずは、自社のプロモーションにおいて、どういったデジタル広告を配信しているのか現状を確認しましょう。

- 運用型広告(プログラマティック広告)

- 予約型広告(枠買い広告、純広告ともいう)

ここでは、プログラマティック広告に限らず予約型広告も含めて、プロモーション全般で、どのデジタル広告配信をおこなっているのかの確認が必要となります。

なぜかというと、自社の広告配信で利用しているプラットフォームが、アドベリフィケーションに対応していない可能性があるからです。

アドベリフィケーションを実施するにあたっては、「広告配信プラットフォーム」や「メディア」側のシステムで対策機能を備えているか、もしくは第三者ベンダーを受け入れる体制が整っていなくてはなりません。

以前に比べれば、「対策機能あり」や「受け入れ可」は増えてきてはいるものの、まだまだ体制が整っていないプラットフォームやメディアも存在します。

そのため、まずは自社の広告配信が経由しているプラットフォームが、アドベリフィケーションに対応可能なのかを確認したうえで、対策を優先すべき広告配信はどれか、優先順位をつけましょう。

優先順位の付け方の参考としては、たとえばPMP(プライベートマーケットプレイスの略。参加できる広告主とメディアが限定されたプログラマティック広告の取引市場)のようにプログラマティック広告であっても枠買いに近い要素を持っているものは、緊急度は低いなどの判断をしてよいでしょう。

ステップ2:アドベリフィケーションにはどういう方法があるのかを知る

自社のデジタル広告配信の現状を把握したら、次は、どういった方法でアドベリフィケーションを実施できるかを確認します。アドベリフィケーションには、次の大きく2パターンがあります。

- アドベリフィケーションベンダーを活用する方法

- 自社または代理店側でおこなう方法

一般的なのは、アドベリフィケーションベンダーのサービスを活用する方法です。こちらから説明します。

アドベリフィケーションベンダーを活用する方法

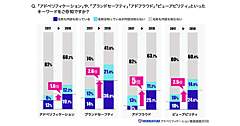

アドベリフィケーションベンダーは世界に数十社あります。日本では、筆者の所属するモメンタムをはじめとする専門ベンダーのほか、事業の一角としてアドベリフィケーションツールを提供するベンダーも合わせても、10社に満たない程度です。それらの中には、

- 「アドフラウド」「ブランドセーフティ」「ビューアビリティ」のすべてに対応している会社

- 「アドフラウド」のみに特化した会社

など、それぞれ、対応できる領域や提供しているサービスに特徴があります。

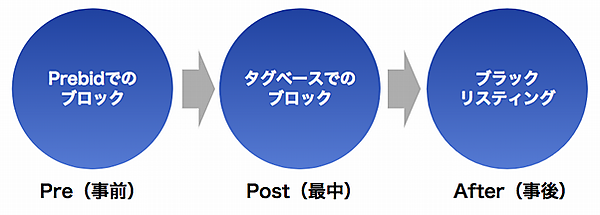

また、その特徴によって異なりますが、アドベリフィケーションベンダーを活用する場合は、広告配信(Pre)、広告配信中(Post)、広告配信後(After)の3段階のタイミングで対策をおこなうことができます。

ここでは、一般的な「Post-Bid対応」と「Pre-Bid対応」の2通りについて詳しくご紹介します。

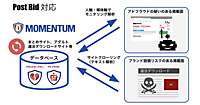

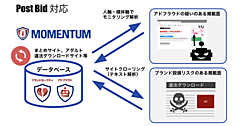

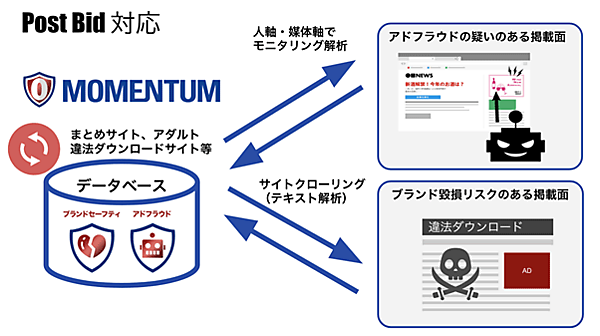

Post-Bid対応とは?

「Post」は「~のあとに」という意味です。Post-Bid対応は、ビッドをしたあと、つまり広告配信をした結果、どれだけの「アドフラウド」「ブランドセーフティ」「ビューアビリティ」のリスクがあったのかを可視化し、リスクがあった場合対応をおこなう方法です。

たとえば、「ブランドセーフティ」の場合で説明すると、公序良俗に反する面に配信された場合は、

- 代替広告に差し替える

- もしくは背景色を被せることによってユーザーに視認されないようにする

- クリックをさせないようにする

などの対策をとって、ブランドリスクを下げます。

ただし、広告配信自体がおこなわれたあとでの対応になるため、CPM(1000インプレッション単位の課金)形式の広告配信の場合は、インプレッション数に応じた課金が発生します。

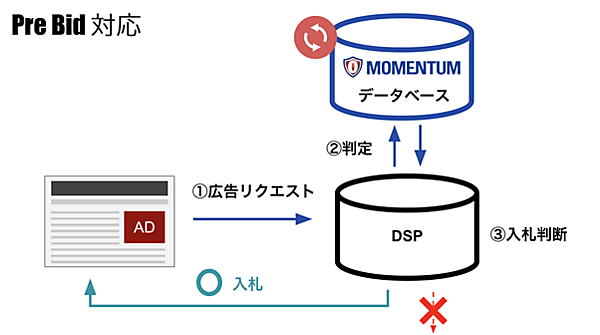

Pre-Bid対応とは?

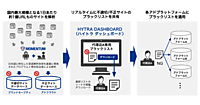

「Pre」は「~の前に」という意味です。Pre-Bid対応は、DSPからの広告配信リクエストがあったとき、ビッドをする前に、そのリクエストが事前に設定していた「リスク」か否かを解析します。そして、もし「リスク」であった場合、Bidリクエスト自体を止めるという処理をおよそ数ミリ秒以内で処理する方法です。

このPre-Bid対応の特徴は、Bidリクエスト自体を止めてしまいますので、広告配信自体なされない、つまり無駄な広告配信費が発生しないというところにあります。これがPost-Bid対応ともっとも異なる点です。

ただし、

- プラットフォーム側での設定時に追加料金がかかるケースがある

- アドベリフィケーションベンダーとDSP等の配信プラットフォームでPre-Bid用の連携がなされている必要がある

など、一概にPre-Bidが優位とは言えないケースもあるので、事前に契約条件などを確認したほうがよいでしょう。

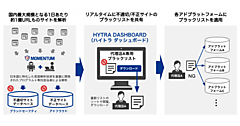

自社または代理店側でアドベリフィケーションをおこなう方法

広告主や代理店によっては、これまでの配信実績をもとに、ドメインやURLのブラックリストを保有している場合があるかと思います。そのブラックリストを、広告配信を除外するリストとして、利用しているDSPやアドネットワークに設定することでリスクを下げることができます。

この方法のメリットは、それぞれの広告主が定めた独自の基準に沿ったブラックリスト運用が可能になるという点です。

その一方でリスクもいくつかあります。その代表としてリストの更新頻度が挙げられます。インターネット上では日々新しいドメイン、URLが生まれては消えていきます。つまり過去の配信実績だけでは、新たに生成され続けるブラックなドメインを捕らえきれません。

また、配信プラットフォームによってはブラックリスト設定に際して、

- 設置できるドメイン数の上限数がある

- サブディレクトリでは登録できず、あくまでもドメインでしか登録できない

などの制限がなされているものもあり、配信実績から作ったリストを保有していてもうまく活用できないケースもあります。

一方、アドベリフィケーションベンダーの作成したブラックリストを使って価値のない広告配信を除外することも可能です。こちらのケースでは自社でブラックリストを運用していくのに比べて、リストの更新頻度が高く、また広告主の配信実績に関わらず対策をおこなうことができるため、より高い効果が得られるでしょう。

ステップ3:自社に合った方法を選定して実施する

アドベリフィケーションの実施方法を決定したら、できるだけ早く実行に移しましょう。

ベンダーを利用する場合、実施するのは比較的簡単です。Post-Bidであれば、ベンダーから付与される解析用のタグを広告と併せて入稿します。Pre-Bidであれば、DSPの管理画面上からアドベリフィケーションに関する項目をオンにするなどの作業をするだけです。

ただし実施する前に検討しておかなくてはならないのが、アドベリフィケーションの費用の問題です。個人的には、これが日本企業のアドベリフィケーション導入における課題の1つになっていると考えています。

アドベリフィケーション費用のシミュレーション

たとえばアメリカなどの国外を見ると、広告主側の広告予算の中に、アドベリフィケーションの検証・調査費用が組み込まれているのが一般的です。しかし、日本の場合は「アドベリフィケーションの費用は、誰が負担すべきなのか?」という問題をクリアできないまま話が止まり、結果として施策が頓挫してしまうケースが見受けられます。

この問題をクリアするためには、アドベリフィケーションには十分な費用対効果がある(=導入費用に対して、削減できる費用が上回る)ということを、数値化し、シミュレーションして提示する必要があるでしょう。

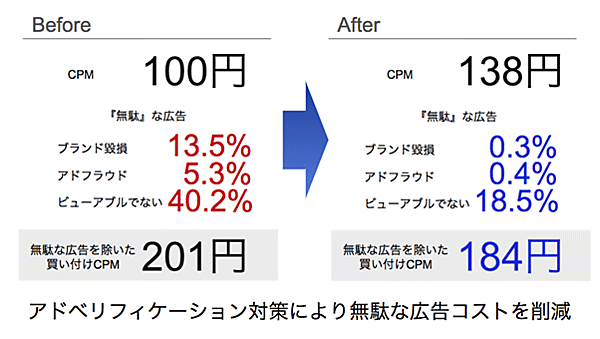

アドベリフィケーションを実施すれば、もちろん費用が発生します。この費用は通常、CPMで課金されます。アドベリフィケーションの費用を加算したCPMを、通常の広告のCPMと比較すれば、表面的には単純な費用増と見なされてしまうケースが多く、これをもって「アドベリフィケーションは費用対効果が低い」と誤解されていることが多いのです。ここは、正確に費用の内訳を見たうえで、比較検討する必要があります。

アドベリフィケーションの施策をなにもおこなっていない場合、ブランド毀損やアドフラウド等のリスクのある「無駄なインプレッション」にも費用を支払っていることになります。つまり、CPMで支払っている広告費の中に「無駄な費用」が含まれているのです。

これに対し、アドベリフィケーションをおこなっている場合は、そういった無駄なインプレッションへの支払いをカットすることができます。

アドベリフィケーションを実施した場合としない場合、両方のケースを「実際のCPM」で比較してみると、導入したほうが「費用対効果が高い」と言える場合が多くなるはずです。

ステップ4:実施したアドベリフィケーションの施策を検証する

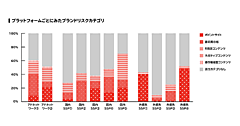

アドベリフィケーションの実施が完了したら、さらなる改善へつなげるための検証をおこないましょう。

検証に使う材料の1つが「Norm値」です。

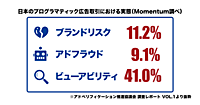

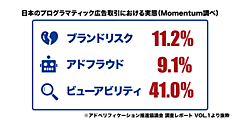

第1回でもお話ししましたが、モメンタムを含めたアドベリフィケーションベンダーは、それぞれ自社で計測したNorm値を開示しています。Norm値と自社の検証結果のデータを比較することによって、実施した内容が業界水準と比べてよい数値であったのか、そうでなかったのかを判断することが可能です。

モメンタムでは、2018年1月、「アドベリフィケーション推進協議会」において、国内のNorm値を掲載した実態調査レポートを公開しました。ご参考までにご覧ください。

そのうえで、たとえば業界水準を下回っていた場合は、

- ブラックリストの精査

- 配信プラットフォームの変更

といったアプローチをすることで数値の改善をはかりましょう。

ほかにも、アドベリフィケーション施策をおこなった際に注意する必要があるのが、CPC(クリック単価)、CPM(インプレッション単価)を中心とした、既存のKPIでの比較についてです。

たとえばCPCをKPIとして追っていた場合、偽装クリックを含めたアドフラウドによるクリックを除去することでCPCが大きく上昇するケースがあります。CPMも、アドフラウドによるインプレッションや視認されていないインプレッションを除去することによって上昇する傾向があります。

こういった理由から既存のKPIだけにとらわれるのではなく、vCPMを始めとした新たなKPI指標を定義する必要があり、広告主側でもそれを求める傾向が強くなっているように思います。

vCPMとは、ビューアブルCPM、つまり「実際にユーザーが閲覧できる状態にあったインプレッション1000回あたりの広告コスト」のことです。

新たな広告KPI「True impression」

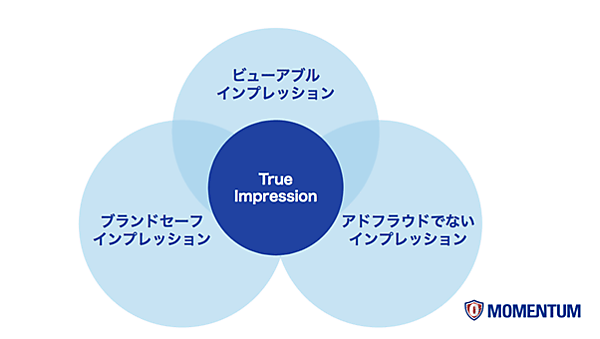

ご参考までに、モメンタムにおいても新たなKPIとして「True Impression」を定義しています。これは「ブランドリスク」のない面で、「ビューアブル」であって、「アドフラウド」ではないインプレッションを示す指標です。

True Impressionは、真に価値ある広告がどれだけ配信できているかを示す指標です。業界水準と比較して、自社の広告が価値あるものになっているか判断できますし、一度測定できれば、True Impressionに対しての費用対効果を見ていくことも可能です。

こういった指標を新たなKPIとして利用いただくことが、プログラマティック広告の分野において透明性を担保するために重要になっていくのではないでしょうか。

次回は、実際に広告主側ではどのような対策がとられているのか、国内外の事例をもとに紹介したいと思います。