この記事では、デジタルマーケティング推進のために組織変革を実現した国内3企業がどのような組織形態にしたのかの例を示し、さらに、その組織変革の推進役としてのCMOがどのようにあるべきかなどについて、解説する。

デジタルマーケティングを含むマーケティング全体を、顧客の変化に対応した形で進めるには、リアルとデジタルを融合させたオムニチャネルでのカスタマーエクスペリエンスを設計していく必要がある。

しかし、組織の構造や経営層の意識が旧来のままでは、そのプランを実行に移すことは難しい。大切なのは、組織の変革と、その推進役としてのCMOなのだ。

日本での組織変革の事例やマーケターや経営層の意識などについて、アドビ システムズが開催した「デジタルマーケティング戦略勉強会」の資料をもとに解説する。

組織変革を実施している3つの国内企業のケース

先進的な企業は、デジタルマーケティングを促進するための組織変革をどのように進めているのか。まず、3つの国内企業のケースを紹介する。

これらのケースは、アドビが調査したものだ。

例1グローバル展開を推進する大規模な小売業企業

社長自らがデジタルマーケティングを強力推進するネット系企業であり、複数事業部を展開している。全社的にROI報告および改善施策の実施についてはデータ活用が重視されている。

事業部のデータドリブン運営を底上げするために、執行役員が「CMO」となり、「編成部」という組織を設けて、そこが事業部を支援する組織形態に変革をしている。

例2情報提供により顧客と企業のニーズをマッチングする複数事業を持つサービス業企業

ホールディングスが中長期的な経営プランを出して、連結する複数企業に方針を打ち出している。事業会社は、それぞれの社長が責任を持ち、独立採算で採用活動も含めて運営をする。

特にテクノロジー部分は切り出して専門会社を設立し、事業会社を横断型に支援する組織形態をとっている。

事業会社側にも推進役が存在して相互に役割に応じて連携するのも特徴だ。企業方針として、現場主義を掲げているために、このような形態となっている。

例3大手金融企業

金融ビジネスモデルは基盤が整備されており、過去に蓄積される知見をもとにマーケティング施策をする傾向が強い。

しかし、最近の顧客は、デジタルデバイスを利用して、金融商品の契約に関して、情報収集を欠かさないようになってきている。そのため企業側は、既存の顧客データベースなどをデジタルマーケティング活用に組み込むことにより、さらに洗練された情報提供をとることを目指す。

課長クラスの現場担当者が発起人となり、上層部まで稟議を通して、組織形態を変革させた。

組織変革の方法は、このように企業の特性にあわせて多種多様のスタイルがある。どのスタイルが良いのかは、

- ビジネスモデル

- マーケティング活動の成熟度

- 経営者の思考

など、さまざまな要因によって異なるだろう。推進者の立ち位置も、社長自らが号令をかけるものと、現場主導で組織変革につながるものとさまざまだ。

経営者がやりたいことをするための4つの組織モデル

組織変革を進めるにあたって参考になるだろう「組織モデルのフレームワーク」を紹介したい。ローレンスとローシュが提唱したもので、組織の形式は、おおよそ次の4つのモデルに収斂されるという。

機能型/職能型組織

組織という言葉で思い起こされる、ツリー型の組織。

社長がトップダウンで指示して、部門別に現場が動く典型的なタイプである。

調整者組織

ツリー型のみでは、経営が指示をしたとしても、現場ではさまざまな制約が要因となって、実行しきれない問題が起きる。

そのため、現場の課題を把握しつつ、経営方針を実行に導くための調整役として、執行役員クラスが組織内で指揮を振るう。

促進者組織

事業部のリソースのみでは、経営方針を実現に至らせることが難しい場合がある。たとえばジェネラリストが多い事業部側に専門性を担保できないことがあるといった状況だ。

このモデルは、事業部を強力に支援する専門部隊を独立して設けて、横から経営方針の実行を促進させるものだ。

マトリクス型組織

固定化された組織形態では、オペレーションを連鎖しづらい状態が起きうる。実行機能が異なるために、事業部間の目標や理念が異なる場合があるからだ。本来連携すべき担当者がサイロの中に閉じ込められていると、戦略を実行に移せないばかりか、資源の無駄になる。

このモデルは、プロジェクトベースで部門をまたぐチーム編成をより柔軟に行うことで、各人の特性を発揮しやすくするものだ。

これらは、あくまでも便宜上のフレームワークにすぎない。実際の組織適用としては、「機能型を基盤に持ちながら、課題を解決するために役員クラスが調整者となって立ちつつ、促進者となる実行部署を横に備え、さらに、フレキシブルにマトリクス組織をチーム運営する」といった形もあり得る。

自分の立ち位置を整理して足りないことを補うためにも、着手すべきことは何かを見極めやすくするためにも、組織モデルの種類を把握しておくことは、参考になるのではないだろうか。

新たなマーケティング活動に不可欠な「組織変革」

そもそも、なぜこうした組織変革が「マーケティング」というコンテキストで語られるようになったのだろうか。組織構造は経営として論ずるべきことなのではないのか。

そうした疑問を持っている人のために、こうしたことが語られる背景を確認しておこう。

まず、この調査データを見てほしい。

「この2年間で過去50年間よりもマーケティングが大きく変わったとマーケターが認識」と回答したのが76%

一見すると衝撃的な内容であるが、デジタルマーケティングに従事している担当者であれば、特に驚くような調査結果ではないだろう。

技術革新は、われわれの想像を超えるような速さで進化している。デジタルデバイスやウェアラブル、IoT(Internet of Things=モノのインターネット)など常に新しい何かが生み出されている。そうした技術をどこかの企業が市場に出すと、企業よりも先に顧客がそれを猛烈なスピードで活用するようになる。その結果、企業はそうした顧客環境の変化に対応する必要があり、それが負荷となり苦悩を生み出すということだ。

こうしたことは、「Digital Distress(デジタルによる苦悩)」と表現される。マーケターを含む企業組織全体は、この変化に対応することを余儀なくされているのだ。

ここで大切なのは、Digital Distressに苦しむのは、マーケターだけでなく、「企業組織全体」であることだ。

そもそも顧客の変化に対応できなければ経営指標に影響が出るものだ。そして、顧客が変われば、製品開発やサービス企画にも影響するのは当然だ。また、実店舗においても顧客はデジタルと現場が融合していることを求めるし、サポートにおいてはWebサイトでもコールセンターでもシームレスに自分のことを理解してくれていることを顧客は求める。

現代のマーケティング活動においてこうした状況に対応するには、1つの部署で対応できる範囲を超えて組織内のさまざまな部署間で連携をすることが必要になってきているのだ。

今後のマーケティング活動はリアルとデジタルが融合する

現在のマーケティング活動では、たとえば下記のような取り組みが期待されている。

小売業者が実店舗とECサイトを運営している場合

通勤時間に駅構内の広告を見た消費者が、スマートフォンでサイト訪問して商品情報を得た後に会員登録をする。

昼休みに会社のPCでも情報収集をしてカートに商品を投入する。

自宅に帰宅してタブレットでメールチェックをしていると、さきほどの企業からメールが届いていて、カートに入れた商品を購入した。

休日に実店舗がある地域に近づくと、「本日店舗で購入すると割引される」というクーポンメールが届けられたので、店舗へ向かって購入をした。

また別の日には、店舗内で、ある商品カテゴリエリアに来ると、興味を持った商品に関する詳細情報がスマートフォンのアプリで閲覧することができたので、ウィッシュリストに登録し、あとでアプリ経由で購入した。

顧客のこうした体験を実現するには、組織はどのようになっている必要があるのだろうか。

広告クリエイティブを作成するのは広告宣伝担当者だが、スマートフォンサイトを更新する担当者もいるし、メール配信をする担当者も必要である。

さらに、店舗の運営者と連携している必要がある。

あるユーザーが、店舗でもウェブサイトでも特定の顧客であることを把握して対応できるようにするには、顧客データベースの管理者の協力が欠かせない。

このように、企業が顧客とより最適なコミュニケーションをとる方法を実現させるためには、複数の部署が連携する必要がある。

これは何を意味するのだろうか。

実は、今後のマーケティング活動について難易度が高く負荷を高める要因は、「最新デジタル技術を取り扱うことが難しい」ではない。そうではなく、「新たなマーケティング実行のための環境整備と運営に対して、組織変革とその経営判断そのものが求められている」ことこそが、最も難しい点なのだ。

そして、この記事の冒頭で紹介した3社が、そうしたリアルとデジタルが融合されたマーケティング活動をより良く実現するために組織変更をしている国内の実例なのだ。

日産自動車の進めたマーケティングのための組織変革

そうした例は、ほかにもある。日産自動車が世界規模で展開している「ヘリオスプロジェクト」と呼ばれるマーケティング活動だ。

目的は、自動車の購入検討者が、デジタルのデバイスやショールームで触れる情報について、最適な訴求方法で提供するために、複数部署が連携しやすくすること。

そのために、このプロジェクトのもとに社内組織をダイナミックに編成しているのだという。

このプロジェクト発足の背景として、「自動車購入までにショールームの店舗に来る回数が従来の7回から、最近では2回に減少している」という調査データが意思決定に影響したという。

この数字が意味するのは、消費者が、従来のように頻繁にショールームに訪れたうえで自動車の購入を決定するのではなく、Webサイトなどで情報に触れるようになっているということだ。

その事実を背景に、デジタルでの情報接触やブランド体験をより良いものにすることによって、購買意欲を高めることにつながるとみなして、コミュニケーションの方向性を定め、それを実現するための組織を編成しているのだ。

推進者として期待されるCMO ―― 必要論と不要論

今後のマーケティング活動において、組織連携が必要であり、そのために組織を変えていく必要があることは、わかった。

では、その組織変革を進めるには、どうすればいいのだろうか。

そこで必要とされるのが、推進者役だ。その推進役として適役なのは、おそらく一般的には「CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー、最高マーケティング責任者)」なのだが、一方で、CMOは日本には馴染みづらいとか実現が難しいという意見もある。

そもそも、CMOとは何者なのか。一橋大学教授の神岡太郎氏によると、「CMOに期待される5つの役割対象」は次のように定義される。

- 経営: 活動と成果の可視化と戦略をマーケティングに反映させる役割

- 他部門: 他の組織や機能と有機的な統合を実現する役割

- 全社員: 企業における価値や文化を社員に対してコミュニケートする役割

- 代理店など: 外部とのやりとりを統一し一貫性を持たせる役割

- 自部門: マーケティング部門や現場に対する役割

それぞれ高レベルであり、かつ広範囲にわたる役割だ。これを1人のCMOがすべて担うというのは現実的ではないかもしれない。そのため、育成方法や組織モデルのあり方によって機能を分散させる方法論に議論が向けられることになるのだ。

役割について、神岡氏は次のように指摘する。

CMOは少なくとも二つの意味でマーケティングの最高責任者ということになる。一つは、マーケティング部門の最高責任者という意味で、もう一つはその企業におけるマーケティング活動を担うマーケティング部門という組織の長としてのCMOであり、後者は企業全体にわたるマーケティングに責任を持つCMOである。両者はほとんど同じように思われるかもしれないが、実際の活動は大きく異なる。

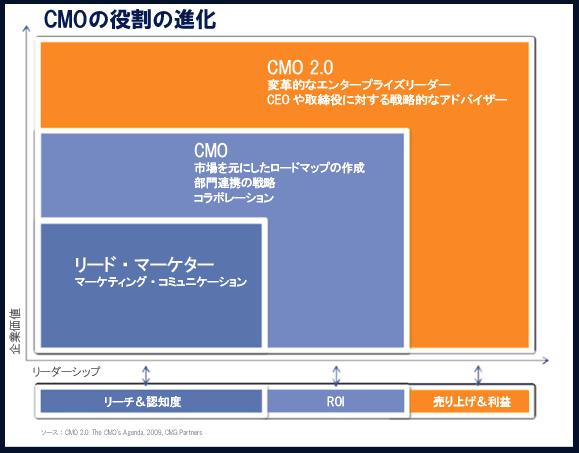

米国のコンサルティング会社であるCGM Partnersは、CMOの役割を、次の3段階で引き上げていくことを提唱している(2009年)。

第一段階「Lead Marketer」 ―― 主にマーケティングコミュニケーションを実行する役割を担うもので、リーチと認知の目標達成をすることが求められる。

第2段階「CMO 1.0」 ―― 部門を超えた連携のための戦略立案を行い、マーケティングの実行を推進する役割を担う。ROIの最適化を効率的に実現させることが目標となる。

第三段階「CMO 2.0」 ―― CEOや経営層の戦略的なアドバイザーもしくは執行役員となり、組織変革の推進役を担う。売上や収益の最大化を目標とする。

もちろん、これまでこうしたことを進めていなかった人が突然、第三段階目の役割を求められても、適切に実行するのは難しいだろう。しかし、段階的に育成を考えることや、役員クラスがその任務を果たしつつ、現場はマーケティングマネジャーに任せるという方法も検討できる。

「CMOが必要だ」という議論においては、その定義を明確にして、適切な判断を企業の特性や状況にあわせて見極めることが望ましい。

大規模な企業の場合、社内を大きく動かす権限を持たせることを意図して、「CMO」という役職を置くことが有効に働くことがあるだろう。

だれか1人が圧倒的なリーダーでなくても、対等の立場でもプロジェクトは動かすための組織同士の働きかけによって実現できることもあるだろう。チームで運営するには、むしろ小規模の方が、連携しやすい場合もある。実質的にはそうであっても、CMOという肩書きなしで、メンバー間で対等の立場として働きかけをし合える環境を用意できれば、それが望ましいかもしれない。

また、社内単体での活動が難しい場合は、専門技術を持つパートナー企業と連携したり「社外CMO」に協力したもらったりすることも視野にいれるなど、適宜、その組織に合わせた対応をとることが望ましい。

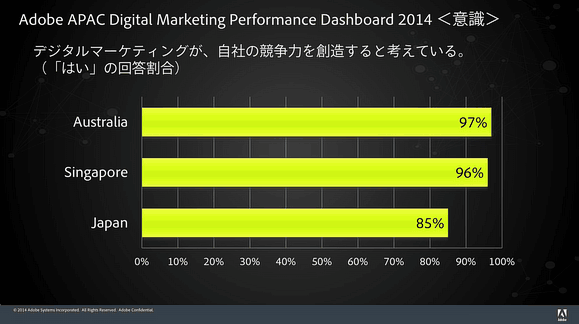

日本企業が変わるべきなのは経営層の取り組み意識なのか

日本はアジアパシフィック地域の中で比べると、デジタルマーケティングの取り組み意識が低く、活用状況が十分ではない

これは、アドビシステムズとCMOカウンシルによるデジタルマーケティングの取り組み実態に関する意識調査結果である。下記のようにいずれも、日本の数値が低い結果である。

| 日本 | アジアパシフィック | |

|---|---|---|

| 意識 | 6.5 | 6.7 |

| 活用状況 | 4.6 | 5.1 |

| 組織体制 | 3.3 | 3.8 |

| スキル | 1.0 | 1.7 |

同調査から、デジタルマーケティングに関する意識や組織に関して、日本の特徴を表している調査結果を、いくつか紹介しよう。

ちなみに、アジアパシフィック地域においては、特にオーストラリアとシンガポール地域の意識が高い。これらの国は、英語圏なので情報収集が早く、取り組みにも反映されやすいのかもしれない。

また、これは意識調査であるため、日本のスコアが低めなのは、日本特有の謙虚さが反映されているとも推測できる。

しかし、いずれにしても、組織変革のような場合、積極的に意識を持つかどうかが起点になりうるのは忘れてはならない。

従来のマーケティング担当者は、ともすると営業部門などに顧客リストを獲得して渡すだけの支援部隊という位置付けで見られることもある。そうではなく、「本来のマーケティングを企業活動の中核に位置付ける」という考え方が強まっているというのは確かな潮流である。

たとえば日本では、「データを軸にしたマーケティング」が重要だと認識していても、高度な分析官を社員として雇うという意思決定は、すぐにはされづらいのが現状だろう。しかし、それが経営判断にかかわることだと位置づけられているのならば、次に行うことは、専任の分析官を置くべきか、それとも外部に委託するかといった判断だ

それぞれの組織が、どの方向へ、どのような方法で進むべきなのか。マーケティングの効果を出すためにが問われているのは、最適な組織調整や投資判断を行えるかどうかなのだ。

それが、推進者としてのCMO(的な存在)の役割であり、その推進力によって、今の、そしてこれからのマーケティングにとって大切な要素なのだ。それも、「デジタルマーケティング」ではなく「マーケティング」にとって。

前例がなければ意思決定が難しいのであれば、海外企業のマーケティング活動の取り組み姿勢や状況を収集することが参考になるかもしれない。

今年、米国ユタ州ソルトレイクシティで、大規模なデジタルマーケティングのカンファレンスであるAdobe Summit 2015が開催される。海外企業の取り組み意識や事例を把握する機会である。現地で直接情報収集することから始めるのも良いだろう。

- この記事のキーワード