「忙しくてニュースなんていちいちチェックしていられないよ!!」という方のために、EC業界に関連するほぼ1週間分の記事をサクッとまとめてお届けしている「ネットショップ担当者が知っておくべきニュースのまとめ」。連載200回を超えたことを記念して、筆者の森野誠之氏と本誌編集長・瀧川による飲み会……いや、特別対談が行われました。テーマは「EC業界のこの4年半を振り返る & これからどうなる?」。

4年半前というと、つい最近みたいな感じがしませんか? 家族が成長したとか自分が老けたといった変化こそあれ、多くの方が今と同じような仕事で同じように暮らしていたように感じると思いますが、話しているうちに「いやいや、なんだかスゴいな、この4年!」となりました。何がスゴいのか、まあお読みください。

ところで森野さんってどんな人?

─森野さんは「運営堂」として名古屋を拠点に企業のWeb運用支援をされていて、デジタルマーケティング関連のニュースをまとめたメルマガを発行し続けていています。それを見ていたうちの編集統括が「EC業界編もやってもらったらいいんじゃない?」ということでご相談したんですよね。でも当時は「僕はECのことわかんないです」っておっしゃっていましたよね。

森野 : わかんないです。メルマガは自分のお客さんから何か聞かれたときのための情報収集も兼ねて続けているんですが、2014年当時はECのカテゴリは情報収集していなかったんですよね。でも今はECの人とのつながりが増えました。

瀧川 : フリーになる前はどんなお仕事をしていたんですか?

森野 : フリーになる直前はWeb制作会社の営業で、怒られてばっかりでした。作って効果が出なかったらクライアントから怒られて、デザイナーからも怒られ、上からも「売り上げを作ってこい」って怒られ、不満を抱えた人が山のようにいる状態でした。12〜3年前、Googleアナリティクスが出始めた頃に僕もGAをいじり始めて、まだ詳しい人もそんなにいませんでしたけど、サイトを改善して、ちょっと効果が出て、ちょっと評価されて……みたいな感じてやってましたね。

でも、どんなにアクセス解析をやっても、広告や制作の人が動いてくれなかったらWebって良くならないですよね。言ってるだけの仕事になっちゃうんです。施策を実行するために、「もっと上の人と直接話ができるようになりたい」と思ってやっていたらこんな感じになりました。

森野誠之氏(左)と本誌編集長 瀧川正実(右)

瀧川: どうやって情報収集してるんですか?

森野 : 連載を始めた2014年頃はECの情報って新聞系や関連団体系くらいで。有名どころのショップのブログもなかったから、最初は死ぬ思いでやってましたね。本当に話題がなくて。続けてきたら慣れてきて、自分でも媒体を見つけられるようになりました。

─森野さんの情報収集については、上の記事をお読みいただくとして、担当編集者の思惑としては、初期は色んな情報を少しずつ大量に出すっていうことをやったんですが、途中から、タイトルを見てクリックして来た人が、何らかの情報なり知識なりを得られるように、何度かマイナーチェンジしてるんですよね。

森野 : そうですね。ECの人ってWebマーケの人と業務量が違うんだと思うんですが、明らかに勉強する時間がなさそうだということが途中から分かってきましたね。

─大学で非常勤講師もされているそうですが。

森野 : 前期だけですけど「総合マルチメディア論」っていう授業をやってます。平たく言うと「パソコン使ってなんかやる」っていう授業です。本業とメデイアの仕事と教える仕事の3つがあって面白いですね。

瀧川 : 学生はインターネットの何に興味があるんですか?

森野 : 毎年何がやりたいかアンケートを取るんですけど、今年は動画を作りたいとか、Vチューバー(バーチャルユーチューバー)について教えてほしいっていうのが多かったですね。それで実際にユーチューバーの人を呼んで、「ぜんぜん儲からないよ」って話を生徒にしてもらいました。いまどんなにPVがあっても儲からないし、Vチューバーだって制作費で多分赤字なんじゃないかとか(笑)

瀧川 : ネット通販が話題になることないですか?

森野 : 学生はお金がないですからね。「ゲームやってる?」って聞いてもあんまり。「お金がないから課金しない」とか。

─女の子はおしゃれに興味があるだろうからEC使うんじゃないですか?

森野 : あ、「airCloset(エアークローゼット)」は半分くらいが知ってて、やってる学生もいました。

4年半に渡って毎週原稿を送り続けてくれる森野氏(当ネッ担の創刊は2014年7月29日ですが、同年3月から創刊準備期間として運営しておりまして、本連載は3月24日にスタートしているのです)。ネッ担最古にして最長の連載の筆者です。

EC業界この4年半のまとめ

─ここからやっと本題に入りますが、この4年半で変わったことは、ざっくりまとめるとこんな感じです。

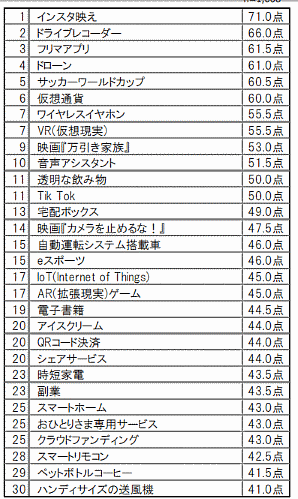

2014年から変わったこと一覧

- 各モールはますます成長。MA、Web接客、カゴ落ち対策など各種ツールが続々登場

- デバイスはPCからスマホに変化。スマートスピーカーも登場

- Twitter、LINE、InstagramなどSNSからショッピングの導線が確立

- ECと実店舗で使える決済サービスが続々登場

- メルカリやラクマなど、フリマアプリが大ブーム

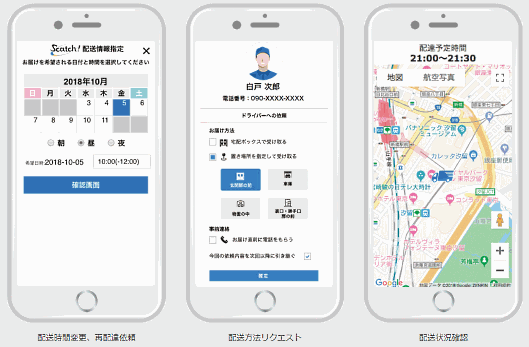

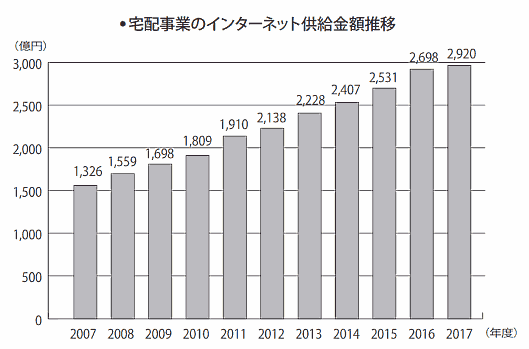

- 宅急便の再配達問題が顕在化。料金値上げへ

- 物流分野へのロボットやドローン導入の話題が出てきた。中国はすでにスゴいことに

1. モールとツールが進化。ECはより複雑に

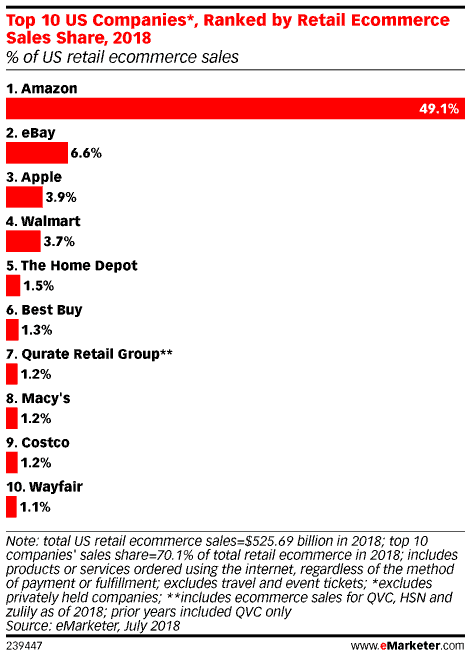

─2014年から2017年9月までの、ネッ担の年間アクセスランキングトップ100を色分けして並べてみました。2016年〜2017はアマゾンの話題がわーっと増えたのでオレンジが多いでしょ。グレーは調査統計に関する記事です。赤は楽天に関する記事です。

拡大しても何が何だかわからないとは思いますが、「全体的になんとなく赤(楽天関連)が多いんだな」とか、「2016年、17年はオレンジ(アマゾン関連)が多かったんだな」などと感じていただければ幸いです……。

瀧川 : 売上トップ100企業のうち、半分以上は楽天市場に出店してますからね。

─それってモールでしか買い物しない人を取りに行きたいってことですよね。

瀧川 : そうですね。森野さんもアマゾンでしか買わないって言ってましたよね。

森野 : そうです。アマゾンでしか買いません。

─会員登録とか面倒ですからね。

瀧川 : ITに精通している人は、IDとパスワードはあちこちで使いたくないかなと。

森野 : そうなんですね。あと僕はポイントとかいらないから商品がすぐ欲しいんですよね。でも楽天が好きな人は楽天の全部のサービスを使ってますけどね。

─私の周りでもせっせとお買い物マラソンしてる人、結構います。

森野 : そういえば、連載を始めた頃はツールもそんなになかったんですが、コンバージョンレートを上げるためのツールもたくさん出てきましたよね。MA入れてWeb接客ツール入れてカゴ落ち対策やって……って、みなさんがんばってますよね。疲れると思いますよ、競争が激しくて。モールも増えるし、アプリとかオムニチャネルとか言われるし、決済手段も増えるし。

瀧川 : 疲れますよね……。MAで自動化させても、シナリオ設定して検証してって、マーケティングは自動化されてもある業務は増えるわけですもんね。

森野 : 大変ですよね。しかも、やってもちょっとしか伸びなくて、かといってやめたら落ちるっていう状況なんじゃないでしょうか。

─私は洋服とかを買うときにあえてカート離脱してみたりしますよ。

森野 : クーポンとか来るんですよね、あれはどうかと思うんですけど。

─さっさと決済してくれた人より優遇することになりますもんね。でも見てると面白いですよ。「カゴに商品があります」に始まって「カゴの中の商品が値下がりしました」とか「カートに入っている商品のコーディネイトを紹介します」とか、コンバージョンにつなげるための施策がすごいんですよね。

2. ECの主戦場がPCからスマホへ。音声ショッピングも登場

瀧川 : 森野さん自身はこの4年でどんな変化を感じていますか?

森野 : 一番変化を感じるのは買い方ですかね。以前はパソコンの前に座ってカートに入れてカード番号入れて……ってやっていたのが、スマホのアプリでって変わりましたよね。

─PCで買い物するっていうのは、その頃はまだちょっと特別なことでしたよね。

瀧川 : ユーザーももう「ネットで買ってる」っていう意識がないかもしれませんね。

森野 : 連載を始めた頃はPC比率の方が高かったですよね。

─スピーカーに向かって話しかけて買い物するなんてことも、2014年には思い付きませんでした。

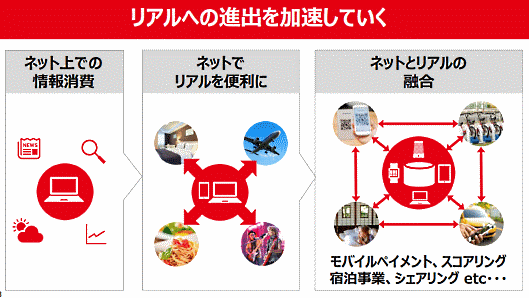

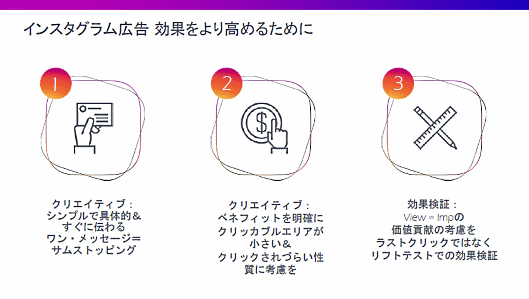

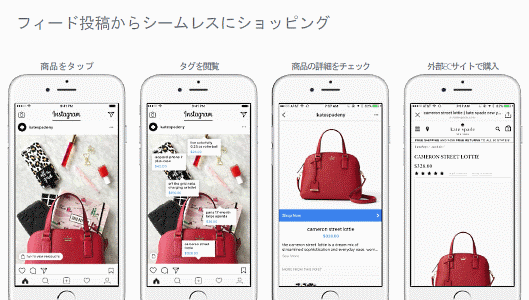

3. SNSアプリがショッピングやマーケティング、決済のツールへ

─2014年当時、LINEは単なるコミュニケーション手段でした。

森野 : いまはLINE@、LINEショッピング、LINE Pay……いろいろありますよね。Instagramも今ほど普及していませんでした。ソーシャルから売れるっていう流れがなかったんじゃないですか? Twitter広告も当時はなかったし。

瀧川 : Twitterは若者にとっては検索ツールみたいですね。

森野 : 学生に聞くと普通に複数アカウントを作って、使い分けているみたいです。

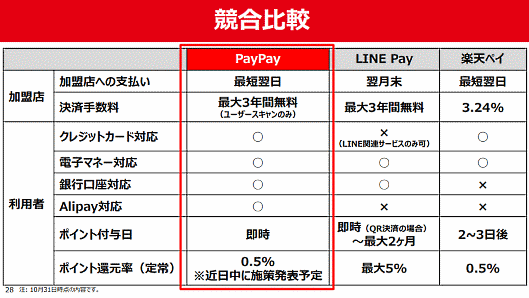

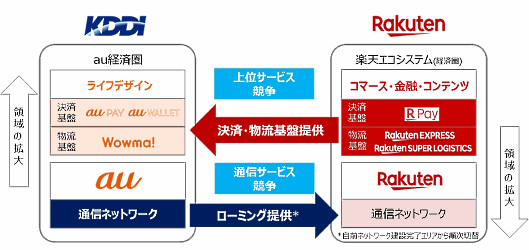

4. オンラインでもオフラインでも使える決済サービスが続々登場

瀧川 : 僕は決済が一番変わったと思いますね。消費者にとっては便利になりましたよね。

森野 : 決済を握ると物の流れがわかりますもんね。

瀧川 : 「物流と決済を制する者はECを制す」という格言もあります(笑)。

5. フリマアプリはECにとって朗報か悲報か

森野 : CtoCはまだせいぜいヤフオクが中心でしたよね。フリマアプリはずいぶん盛り上がりました。

瀧川 : CtoCもECの人にとってはメリットがあるって言われているんですよ。

─どういう意味ですか?

瀧川 : 消費者の家の「棚が空く」っていうことで。アパレルだったらいらない服を売れば、棚が空いて新しい服を買う意欲がわきますよね。

─メルカリの調査でも「売ることを前提に買い物するようになった」とあるように、消費行動が変わってきているらしいですね。

森野 : ファストファッションの服とかも売れてるんですよね。

─限定コラボとか人気の色とかあるんですよね。でも不自然な物を感じることもあります。いわゆる転売屋ですかね。

森野 : 転売と言えばチケット……。

─あれはひどいですよね!

森野 : そりゃチケット手に入らんわと思いますね。

瀧川 : そういえば、フリマアプリとかで問題になっているのは、ツーステップマーケティングの無料サンプルを、まとめてフリマサイトで転売するっていう手口。

森野 : そんなことやられたらツーステップは終わりじゃないですか。フリマアプリで定期購入されちゃあ……。

9月某日のメルカリ。某社のサンプルセットが良い値段で数多く出品されていた。SOLD OUTも多い(編集部でキャプチャ)

瀧川 : これは業界全体で取り組まないといけない問題ですよね。ツーステップマーケティング自体が問題視されちゃう可能性もありますから……。

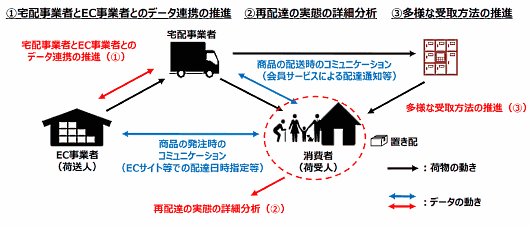

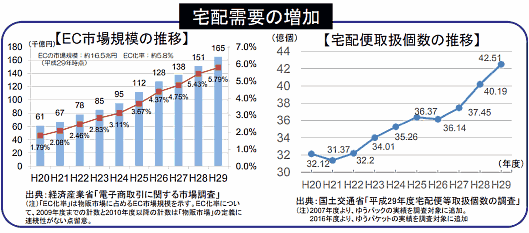

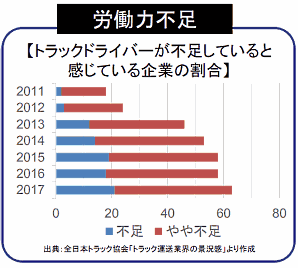

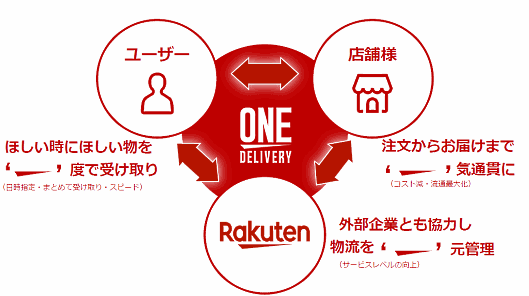

6. 物流クライシス発生。再配達削減をみんなで考える時代に

─創刊当時は物流についてあまり問題視されていませんでしたけど、今は相当状況が変わりましたよね。

瀧川 : 配送キャリアから荷物を受け取ってもらえないところもあるみたいですからね。

森野 : 「OKIPPA」って良いと思うんですけど。

─あれは戸建てに広まるといいですね。集合住宅は無理だけど。

瀧川 : 大きなマンションに配達する配達員の人って、大変だなぁって思うんですよね。

森野 : マンションで荷物を預かってくれる所が1か所あれば良いんですけどね、昔は管理人さんだったけど、今いないですもんね。

─集合住宅を認可するときに、小さなマンションでも戸数に合わせた数の宅配ボックスの設置を義務付ければいいと思うんですけど。

瀧川 : 宅配ボックスって、学校から帰ってきた子どもがランドセルを入れて遊びに行っちゃうこともあるようで、埋まってるところがあるらしいですよ(笑)。

─まあ、私が子どもだったらやりますね。

瀧川 : 子どもの気持ちも分かるけど、荷物入れられないのは困りますよね。モラルの問題。

森野 : 宅配ボックスじゃあ解決しないんですね…。昔はよく玄関先に置いてありましたけどね。

─勝手に隣にあずけられたりね。嫌ですよね。食べ物だったらおすそ分けしないわけにもいかないし。

森野 : 配送所が近ければ止めてもらうのがいいんじゃないですか? コンビニに雑誌を配本している業者は仕事が減ったって言ってるらしいですけど。雑誌以外を運ぶっていう発送があってもいいと思うんですけどね。

7. 実現するのか? ドローン&ロボット配送

森野 : 「ドローン」って言葉はありましたっけ?

─「ラジコン」しかなかったんじゃないですかね。

瀧川 : 限界集落みたいなところに、ドローンで配送する計画はあがってますよね。ドローンで山奥にも配達できたら良いですよね。

─いやー、買い物ってあれこれ商品を見ている間に、買おうと思っていたもの以外も買っちゃうじゃないですか。選ぶのが楽しいんですよね。だから単に配達してくれるだけじゃなくて、私は移動販売車みたいなのがいいなあ。

瀧川 : デジタルサイネージを積んだ移動販売車で解決するかもしれないですよ。

森野 : ロボット配送はどうですか?

─あの件ですね?

─ロボットは公道を走れないので実用化にはいろいろ条件が必要ですけど、これも楽しみですよね。

地方はWebより新聞が効く?

─森野さんの奥さんは通販で買い物されますか?

森野 : 嫁さんはカタログをよく見ますね。カタログも見るし、新聞の折り込みもすごくよく見てる。地元の話題は新聞が強いですからね。僕が知らない地元の話題をよく知ってます。

瀧川 : ユニクロさんがそのへんをよく考えていて、折り込みチラシもよくやってるじゃないですか。あえてわかりやすいスーパーみたいなデザインで。あれで購買意欲をかき立てている。一方Webはすっきりした真逆のデザインで、ターゲット層に応じた消費意欲の喚起とブランディングを両立していますよね。

「

今週の折り込みチラシ」のページに毎週チラシのPDFがアップされ、「印刷する」ボタンが設置されている(編集部でキャプチャ)

ユニクロ公式サイト(編集部でキャプチャ)

森野 : 東海地方は中日新聞が強いんですけど、中日新聞って異常にチラシが多いんです。新聞よりも分厚いチラシが入っていることもあるんですよね。あれが見たくて中日新聞にするっていう人もいるくらい。

─私も実家が中日新聞とってますけど、両親も好きですよ、広告ずっと見てますもん。

瀧川 : チラシを見たいっていう人が……いる?

森野 : そうですよ。一時期、違う新聞を購読してみたらチラシとか広告がぺらっぺらで。

瀧川 : 地方紙は単品通販系のレスポンスも良いらしいです。全国紙と地方紙でやってみて、良い方を回していくんだけど、行き着くのは地方紙だそうです。

森野 : わかります。地方の人は新聞とってますしね。

瀧川 : Webは競争が激しいけど、意外とチラシとかラジオとかやりようによっては伸びしろがありそうです。

森野 : ラジオも良いし、CATVとかもいいと思いますね。

オムニチャネルは当たり前になってきたけれど……

─オムニチャネル初期の頃、店舗の人はECで売れると売上も在庫もECに持って行かれちゃって面白くない……というような話がありましたが、いまはどうなんですか?

瀧川 : 結局、トップの決断、スタッフの評価を含めた組織の話にまでおよぶから難しいんですよね。

─ECと実店舗と言えば、先日ポータブルテレビを買いまして、価格を比較して結局アマゾンで買ったんですが、ケーブルが足らなかったんで最寄りの某家電量販店に買いに行ったんですよ。「テレビ自体をこの店で買ってないから、良い接客されちゃったら申し訳ないなぁ」なんて思いながら。そしたら「あ、これっすね」って1000円のアンテナケーブルをフンって出されて、10秒で接客終了。私、提案してくれればいろいろ買う気満々だったんですけど。

森野 : ダメですね(笑)

─でも同じ店で素晴らしい接客をしてもらったこともあるんですよ。台所の蛍光灯を買いに行った時なんですけど、店頭にLEDの1500円のしか出てなくて、レジのおばちゃんに「蛍光灯って高いのね、 私、賃貸なんだけど」ってつい言っちゃったんですよ。そしたら「じゃあ、こっちで良いわよ」って奥から500円のを出してくれたんです。すごいでしょ?

森野 :人間味がある(笑)

神保町魚金の名物「鶏の半身揚げ」と格闘する森野氏。森野氏はFacebookにラーメンや唐揚げなど、茶色い食べ物をアップし続ける、ブランディングならぬ「

ブラウンディング」を継続中。ブラウンディングの成果は「気軽に誘ってもらいやすくなったこと」とのこと。

「どうしたらECで儲かりますか?」の答えは

─2人とも、「どうしたらECで儲かりますか」とかって聞かれたりしませんか?

瀧川 :ありますよ。僕は商材を聞いて、向いていないようだったら「やめた方がいい」って言います。

森野 : 僕も同じことを言いますね。特に仕入れが発生するものは難しいですよ。

瀧川 : そもそも仕入れ商材だとか、「他が売れてるからうちもやるぞ!」みたいなことを言う人がいますが、「なぜレッドオーシャンに飛び込む?」って思いますね。

森野 : あとお客さんって「売上倍にして」なんて言うんですけど、「倍になったら現場は回るんですか?」っていうと「ダメ」って言うんです。注文がこれだけ増えたら出荷が回るのか考えてない人って結構いるんですよね。それを気にせず売上伸ばしちゃうと現場が爆発しちゃう。そういうことがわかってる所は伸びるんですけどね。

─他にお客さんから言われるのってどんなことですか?

森野 : 「今まで良かったのに売れなくなった」っていうのが。

瀧川 : 最近多いですね。

森野 : 単に流れに乗ってなんとなく上手く行ってたっていう所がだめになってきてる気がします。結局、新しいツールが次々と出て、入れた瞬間は儲かるんだけど、すぐに似たものが出てきて、同じようなツールをみんな入れだして、売れなくなって「次ないの?」……っていう繰り返しなんですよね。だから新しい情報をキャッチアップしていないと置いて行かれちゃうと思うんです。

─そこで我々のようなメディアの存在意義があるわけですね!

ネッ担はネッ担で良いのか?

瀧川 : 「2020年のオリンピック期間中は通販を控えるように」という話もありますが。

森野 : それって東京だけの話で自分には関係ないと思ってます。地方の人はみんな思ってると思いますけど。サマータイムなんか導入したら指定配送とかどうなっちゃうんでしょうか。絶対やっちゃダメなやつでしょ。

─4年でこれだけ変わったんだから、2020年にはどうなっているんでしょうね。

瀧川 : 媒体はどうなっているのか……。

─編集長は媒体名が気になってるんですよね。

瀧川 : 僕は当時から「ネットショップ」て聞くとパパママ系のイメージでした。ビジネスで言うと「EC」とか「ネット通販」「ネット販売」っていうイメージで。みんなどう思っているんだろう……。聞く限りでは情報収集の際、「EC」「通販」っていうキーワードを使っている人が多いかなという印象です

─媒体名を付けたのは多分編集統括ですけど、単に「EC担当者フォーラム」だと座りが悪いとか、多分そんな理由だったんじゃないかと思いますが。

森野 : じゃあ「電子商取引担当者フォーラム」にしましょう。

─硬いなあ。

瀧川 : 僕はターゲットは「担当者」じゃなくてEC事業の意志決定者と思ってるんです。結局、PLに直結するビジネスなので、意志決定者を僕はイメージしています。

─「EC責任者フォーラム」ですか? なんか重いですね。ターゲットを取りましょう「電子商取引フォーラム」。

森野 :通産省のイベントか何かみたい……。

─「ECフォーラム」にします? なんかすでにありそうですけど、ビッグサイトあたりでやってるイベントで。あ、検索したらトランスコスモスさんが「ECフォーラム」ってイベントやってますね。あ、ネッ担も検索結果の2番目に出てる。

森野 :ネッ担を始めた頃と比べて買い物の形態が大きく変わりましたからね、もうECだけの話じゃないんですよね。

瀧川 : うーん……。

─ということで、「ネッ担はネッ担で良いのか?」という問題に結論は出ませんが、このへんで締めたいと思います。本日はありがとうございました。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ECビジネスはこの4年半でどう変わった? 激動のEC業界4.5年分を振り返る

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

まとめると、

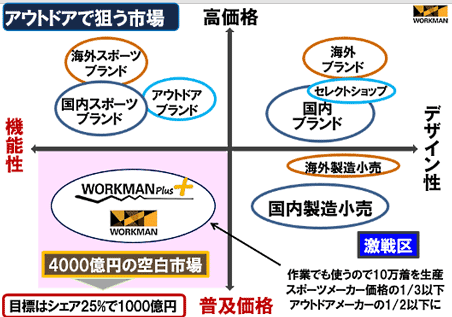

元号が変わって連休になれば、お祝い気分で消費が増えるのは予想できますよね。そして、その先には消費税アップが待っています。日経トレンディ編集長おすすめの「デカトロン&ワークマンプラス」は、派生商品で乗っかれないかを考えておくと良いですね。