数多あるECサイトのなで、埋もれずに自社サイトへ集客するのは大きな課題。そのために必要なこと1つにあげられるのが差別化だ。イヤホン・ヘッドホンの専門店「e☆イヤホン」を展開するタイムマシンはメディア戦略と情報発信を展開し、ECの売り上げを拡大し成長を続けている。

タイムマシンの取締役でありEC販路をリードしている小川公造氏は、EC業界で活躍する個人を表彰する「ネットショップ担当者アワード ロールモデル賞<キャリアデザイン賞>」を受賞。スマイルエックスの代表取締役でアワードの選考委員でもある大西理氏を交え、小川氏が実践する「ECの成長につながる他者と差別化できる独自性」を解説する。

株式会社タイムマシン 専務取締役 小川 公造 氏

2024年ネットショップ担当者アワード ロールモデル賞<キャリアデザイン賞> 受賞

スマイルエックス合同会社 代表 大西 理 氏

「ネットショップ担当者アワード」選考委員

11月6日(木)、第3回「ネットショップ担当者アワード」授賞式を開催します!

東京・赤坂インターシティAIRにて14時25分から開会。参加無料(事前登録制)です。ふるってご参加ください!

★第3回授賞式・受賞者の詳細はこちら:https://netshop.impress.co.jp/award/2025/ceremony

イヤホン専門ブランド「e☆イヤホン」の変遷

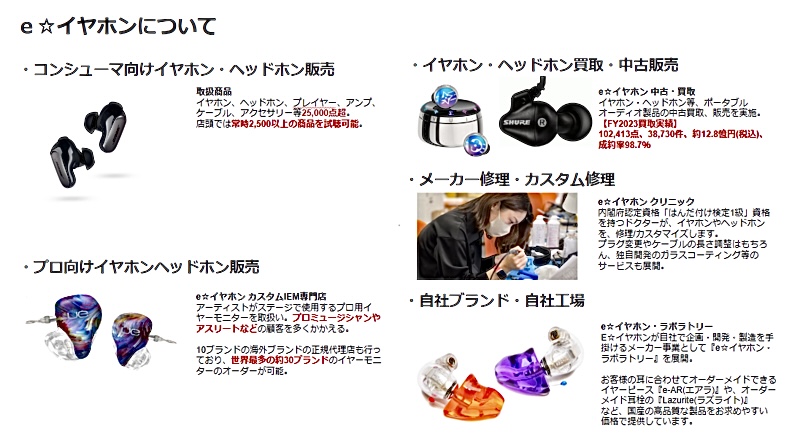

タイムマシンは2007年に設立。事業内容は、イヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」の運営である。toC向けの販売を大きな軸としつつ、買い取りや中古品の販売も手がけている。

実店舗は東京・秋葉原の店舗など4店舗。オンラインでは自社ECサイト、各種ECモールに出店している。店頭では、イヤホン、ヘッドホン、プレイヤー、アンプ、ケーブルなど、約2万5000点の商品を店頭で試せるようにしていることが特長だ。全社売上高は80億円規模でECのシェアは約6割。ECの売り上げは近年、毎年2ケタ増で成長している。

「e☆イヤホン」の事業概要

イヤホンのECとメディアを融合

幅広いコンテンツでさまざまな属性のユーザーにリーチ

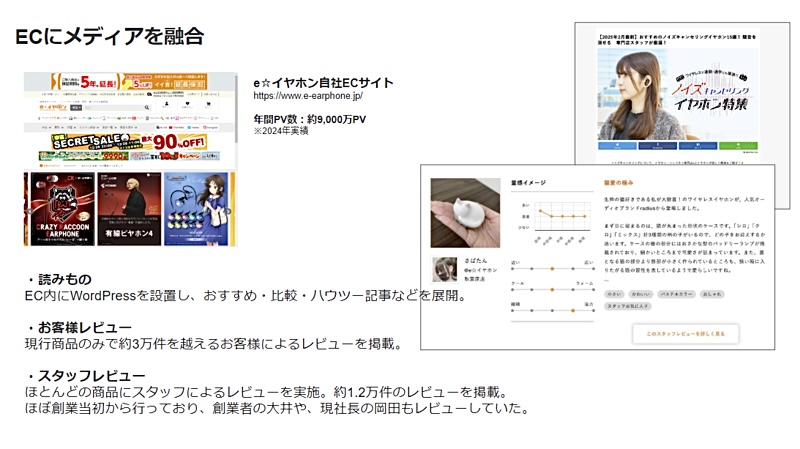

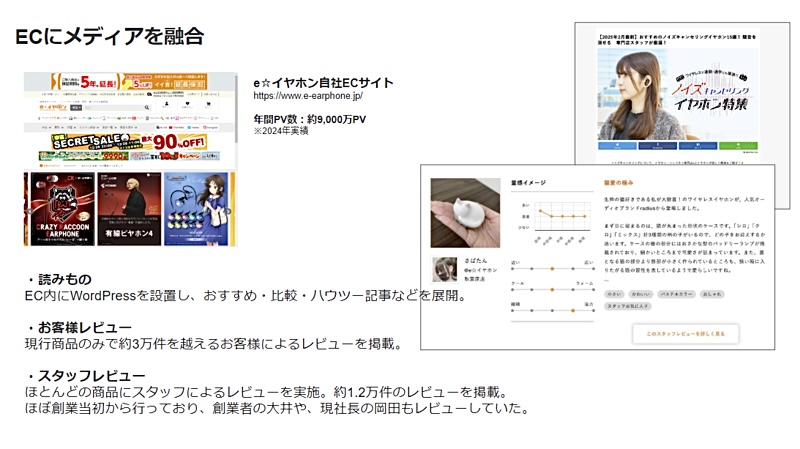

「e☆イヤホン」の集客や、ファン化を促進するさまざまな情報発信がタイムマシンの特長の1つ。特筆すべきは、ECサイトにメディアを融合させ、読み物形式の記事コンテンツを数多く展開していることだ。記事コンテンツでは、取り扱う商品の比較記事、ハウツー記事など多様な内容を発信する。

これらの記事コンテンツの閲覧を含めて、自社ECサイトの年間PV数は約9000万となっています。(小川氏)

流入するユーザーは、オーディオ製品の購入を検討しているが、まだ購入商品を絞り込んでおらず、比較検討の「前」の段階である人が多いという。幅広い内容の記事コンテンツを提供している。

ECサイトとしては非常に高いトラフィック。タイムマシンさんのコンテンツのターゲットは、購入前の早い段階から購入後のユーザーまで広く網羅しており、さまざまな属性の訪問者を呼び込めています。コンテンツSEOが強く意識されていることがわかります。(大西氏)

ECサイトに記事コンテンツを多く持ち、メディアとしての機能を融合している

厚いレビューで信頼感アップ

「e☆イヤホン」のECサイトは、商品レビューの多さも注目するべきポイントだ。

約3万件を超えるお客さまレビューが寄せられており、多くの製品に対してお客さまから感想を投稿いただいています。これに加えて、スタッフレビューも行っており、ほとんどの商品に対して1~3人のスタッフがさまざまな観点から使用感を投稿しています。(小川氏)

1つの商品に対して複数名のスタッフレビューがあるのはすごいこと。ユーザーからの投稿と合わせて、レビューそのものが信頼性の高い情報になっていることがわかります。(大西氏)

メディア戦略は複数チャネルで展開

ECサイト以外では、「イヤホン公式ブログ」を運営。店舗イベント情報や新製品のトピック情報を掲載している。SNSアカウントも複数運用しており、なかでもユーザーからの反応が良いというX(旧Twitter)公式アカウントは、フォロワー数が約16万となっている。このほか、スタッフアカウントには累計で約20万のフォロワーがいるという。

タイムマシンが「e☆イヤホン」のメディアとして運用するチャネル

YouTubeチャンネルでは約15万人の登録者を抱える。

インハウスで企画から編集まで行っています。スタッフの愛用品紹介や著名人とのコラボ動画、製品レビュー動画などさまざまなコンテンツを提供。スタッフにそれぞれファンがおり、YouTube動画がきっかけとなりEC売り上げにつながることもあります。(小川氏)

YouTube公式アカウントの特長と工夫

タイムマシンが多様なチャネルでメディアコンテンツの発信に力を入れている理由は、独自の価値を提供し、顧客に他では得られない付加価値をつけるため。専門店として差別化戦略の一環として、情報発信を重視している。

一品番あたりの販売コストは高くなることもありますが、専門店として知っていることを全て提供する、情報の出し惜しみをしないというポリシーが情報発信の理由であり、メディアをやる原動力になっています。(小川氏)

イヤホンを購入する際、ほとんどの人は家電量販店やオンラインモールでの購入が最も簡単であると考えるもの。あえて「e☆イヤホン」を選ぶということは、やはり「e☆イヤホン」には差別化要素があるということ。これまでに積み重ねてきたコンテンツの資産が大きいことがうかがえます。(大西氏)

発信の効果はECへの流入、実店舗集客、採用まで広く波及

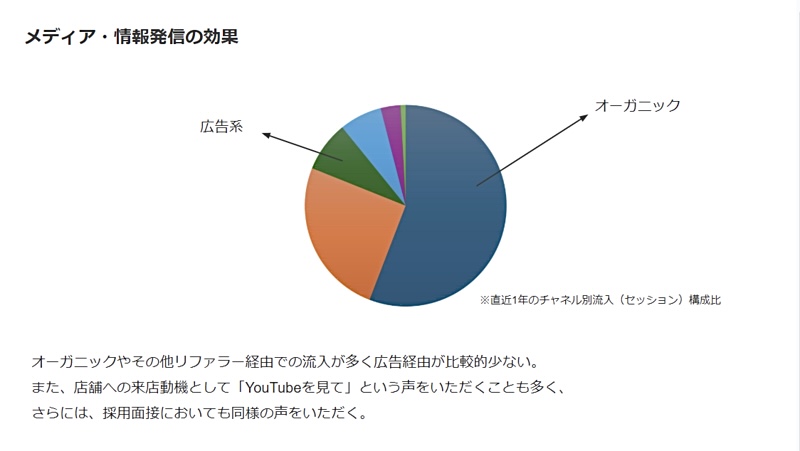

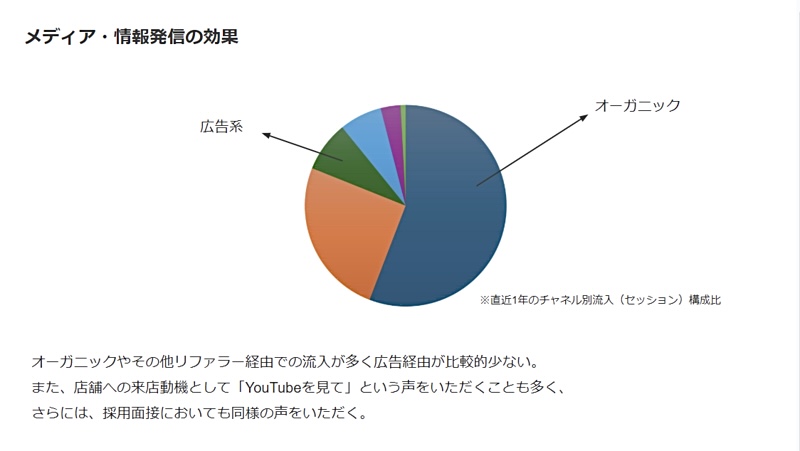

情報発信の効果を、ECサイト流入経路の構成比で見てみると、オーガニックが半分以上を占めている。一方で広告の割合は非常に少なく、広告費を抑えながらオーガニックでの流入を増やしていることがわかる。

ECの流入経路。オーガニックな流入が過半数を占めており、タイムマシン発のメディアコンテンツを見たユーザーが多く流入していると見られる

発信の効果は店舗の来店動機にもなる。特に「YouTubeを見て来た」という声は非常に多いという。「採用面接においても同様の声が多く『YouTubeを見て働くのが楽しそうだった』という理由で応募があることも。YouTubeで紹介されたスタッフが尊敬されることもあります」(小川氏)

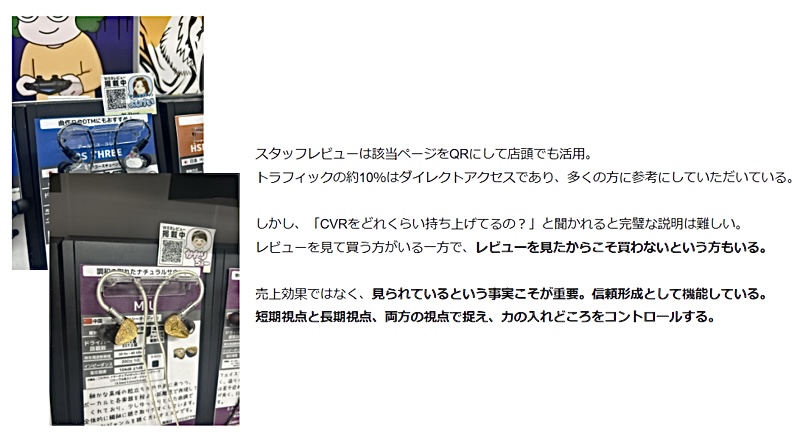

オーガニックのトラフィックの効果はSEOがわかりやすい。ただ、全てのパフォーマンスや売り上げとしてのつながりを証明しにくいのが現状だ。売り上げに直結するものとそうでないものがあるため、たとえばスタッフによる商品レビューの効果測定は難しい。

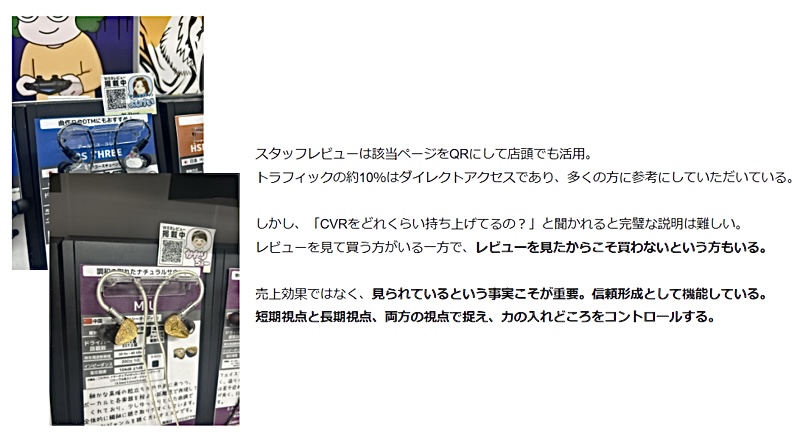

スタッフレビューは、ECサイト上に蓄積していますが、店舗でもQRコードを活用して見られるようにしています。スタッフレビューページのトラフィックの約10%はダイレクトアクセス。店舗で多くの方に参考にしていただいていることがわかります。(小川氏)

小川氏は、重要なのは「スタッフレビューが見られている」という事実であり、売り上げへの目に見える貢献度ではなく、信頼形成として機能していることだと説明している。

小川氏が考える「スタッフレビュー」の在り方

情報発信で重視する3つのポイント

情報発信において小川氏が重視しているポイントから、3つの具体例を紹介する。

「買いたい」だけでなく、「知りたい」欲求の検索クエリも重視

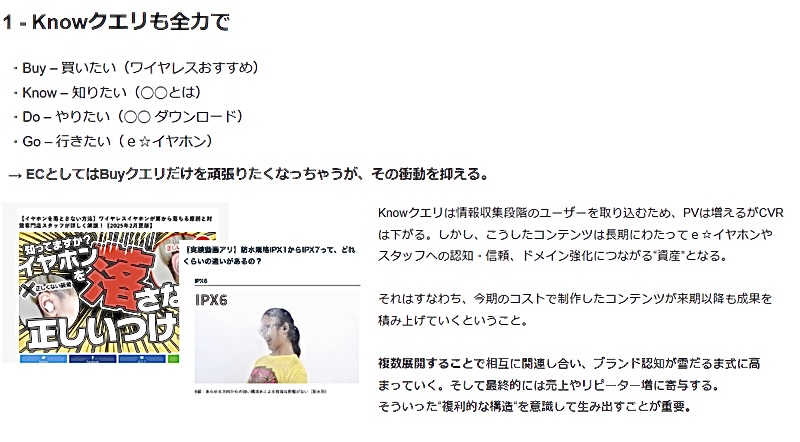

Googleによると、キーワードSEOでは検索エンジンに対して入力するキーワードは大きく4つに分けられる。具体的には、「買いたい」(Buy)、「知りたい」(Know)、「やりたい」(Do)、「行きたい」(Go)の4つだ。

売り上げに直結しやすいのは、「買いたい」欲求に応える「Buy」クエリに対応するコンテンツ――たとえばECサイトなどだ。たとえば、「ワイヤレスイヤホン おすすめ」のようなキーワードで検索する場合、これは「Buy」に該当する。

しかし、小川氏は「専門店としては『Know』クエリも非常に重要」と指摘。たとえば、「イヤホン 付け方」のようなキーワードは「Know」に該当する。

小川氏によると、ユーザーの「知りたい」意欲を満たす「イヤホンを落とさない方法」や「防水耐水性を測るための動画」のようなコンテンツは、情報収集段階のユーザーを多く呼び込むため、ECサイトのPVは増えやすい。しかし、売り上げやCVRには直結しないことが多いという。

それでも、ユーザーの「知りたい」に応えるコンテンツは長期的には認知や信頼、ドメインの価値につながり、資産性が高いと考えています。制作にはもちろんコストがかかりますが、汎用(はんよう)的であり、来期以降も成果を出すことができるからです。(小川氏)

小川氏は「Buy」クエリだけでなく、「Know」クエリにも力をいれることが将来的な資産につながると説明している

専門店ならではの情報に誇り。取扱商品以外もピックアップ

タイムマシンでは、自社で取り扱っていない製品もコンテンツとして作っている。

販売の有無に関係なく、イヤホン・ヘッドホン専門店として気になる製品はフラットに紹介・共有し、視聴者やお客さまに熱量を伝えることを重要視しています。(小川氏)

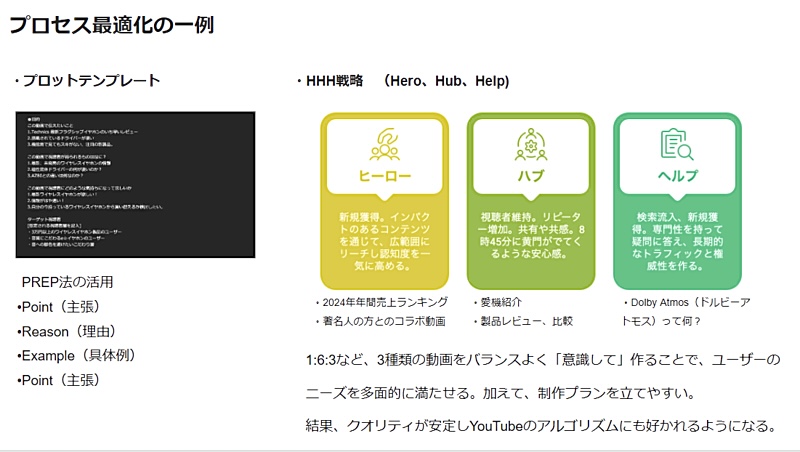

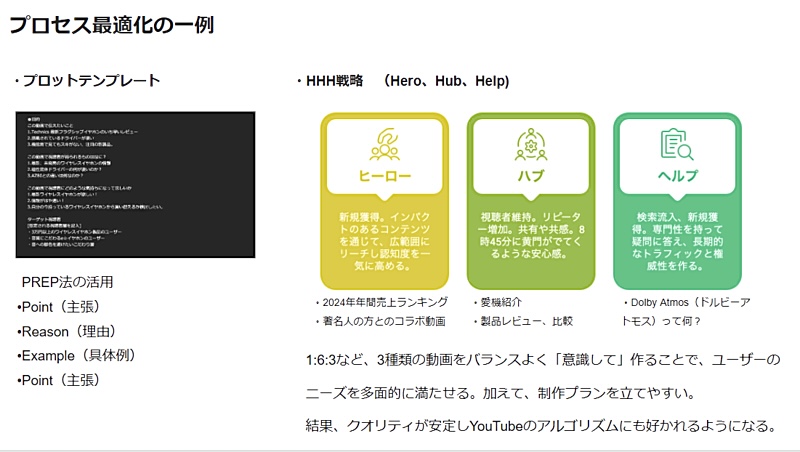

持続可能なオペレーション

主にYouTubeについてだが、「良いコンテンツを作る」ことよりも、「良いコンテンツを作り続ける」プロセスを構築することを重視している。視聴者や顧客の期待に応え続けるためには、クオリティを一貫して担保し、発信する側も持続可能でなければならない。タイムマシンでは、そのために最適なオペレーションやワークフローを整えている。

タイムマシンが取り組むプロセス最適化の一例

具体的には、企画会議を行い、数値をベースにした戦略会議を行う。また、プロットテンプレートを使用して動画の構成を決め、PREP法(主語、理由、具体例、主張)の文脈でのトークスキルを取り入れる。さらに、インパクトのあるコンテンツ「ヒーロー」、共有や共感を生むコンテンツ「ハブ」、新規獲得につながる仕掛け「ヘルプ」から形成される「HHH戦略」を活用して、ユーザーのニーズを多面的に満たす。

タイムマシンの動画コンテンツでは「ヒーロー」「ハブ」で新規ユーザーを獲得し、「ヘルプ」で醸成するという戦略が効き、再現性のある良質なコンテンツを作り続けることができている。

再現性を毎回確保することは難しいが、諦めずに追求することが大切。結果として、提供するコンテンツのクオリティを一定水準で担保でき、視聴者の期待に応え、それを超えることができるからです。現在のオペレーションの整備と具体的な取り組みを開始してまだ1年ほどですが、今後も継続して取り組んでいきます。(小川氏)

YouTubeの動画制作において最も重要なのは、撮影前の綿密な準備です。いきなり録画ボタンを押すことはなく、撮影を開始する時点で、動画の全体像はすでに固まっています。

これはインフルエンサーとしての一面を持つ小川さんが非常に意識している点。その意識が社内にもしっかりと浸透していることがわかります。

再現性へのこだわりは、担当スタッフが変わっても、継続して良質なコンテンツ作りを続けられることを重視しているから。これは企業として最も重要なことのひとつです。(大西氏)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ECの成長を支える、レビュー、SNS、YouTubeを駆使したメディア戦略。ネッ担アワード「ロールモデル賞」受賞者が語る、「e☆イヤホン」の成功事例 | EC業界で活躍する人を顕彰!「ネットショップ担当者アワード」

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

株式会社タイムマシン 専務取締役 小川 公造 氏

株式会社タイムマシン 専務取締役 小川 公造 氏 スマイルエックス合同会社 代表 大西 理 氏

スマイルエックス合同会社 代表 大西 理 氏 「e☆イヤホン」の事業概要

「e☆イヤホン」の事業概要 ECサイトに記事コンテンツを多く持ち、メディアとしての機能を融合している

ECサイトに記事コンテンツを多く持ち、メディアとしての機能を融合している タイムマシンが「e☆イヤホン」のメディアとして運用するチャネル

タイムマシンが「e☆イヤホン」のメディアとして運用するチャネル YouTube公式アカウントの特長と工夫

YouTube公式アカウントの特長と工夫 ECの流入経路。オーガニックな流入が過半数を占めており、タイムマシン発のメディアコンテンツを見たユーザーが多く流入していると見られる

ECの流入経路。オーガニックな流入が過半数を占めており、タイムマシン発のメディアコンテンツを見たユーザーが多く流入していると見られる 小川氏が考える「スタッフレビュー」の在り方

小川氏が考える「スタッフレビュー」の在り方 小川氏は「Buy」クエリだけでなく、「Know」クエリにも力をいれることが将来的な資産につながると説明している

小川氏は「Buy」クエリだけでなく、「Know」クエリにも力をいれることが将来的な資産につながると説明している タイムマシンが取り組むプロセス最適化の一例

タイムマシンが取り組むプロセス最適化の一例