FAXや電話文化が色濃く残る電線・ケーブル業界において、新たな顧客接点を築くためにBtoB向けECを立ち上げた企業がある。SWCC(旧 昭和電線ホールディングス)グループの販売会社であるSDSだ。業界特有の販売単位などをECサイト「蛙屋」上でも再現するため、カスタマイズ力の高いECパッケージを採用して数々のカスタマイズを実施。さらに、AmazonのID決済サービスの導入で信頼性と利便性の両面を強化し、新規顧客獲得へとつなげている。

「FAXが届くのを待っていたら、誰も注文してくれない時代が来る」——と想像する未来を見据え、商習慣そのものを変える覚悟で臨むSDSの挑戦からは、BtoB向けECの“次の一手”のヒントが浮かび上がる。

電線の販売会社であるSDSがBtoB向けECサイトを立ち上げた狙いとは?

SWCCグループのSDSは、旧昭和電線の販売会社として、ケーブル電線をメインに扱う専門商社だ。さまざまなメーカーのケーブルを扱っているSDSが、BtoB向けのECサイト「蛙屋」を始めた経緯を見ていこう。

SDSがECサイトを通じてネット販売を開始する際、社内では「DX」や「EC」という言葉が飛び交っていたわけではない。むしろスタート地点は、極めて素朴な課題感からだった。

DXやECでビジネスを変えていくというよりも、「もっと効率よく販売したい」という思いが出発点でした。これまでの販売スタイルでは、今後の世代交代には耐えられないと感じたのです。(SDS 野村氏)

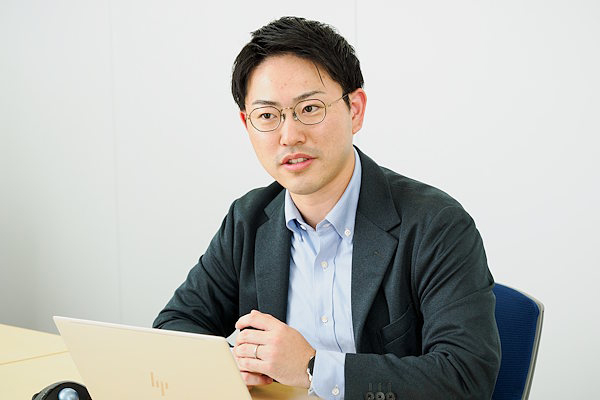

こう語るのは、SDSのeコマース営業部長である野村健太郎氏。SDSではFAXと電話による受発注が主流だった。電子メールさえ使っていないケースもあり、非効率な業務にメスを入れる必要性を多くのスタッフが感じていたという。営業現場の「このままでは続かない」という切実な危機感もあった。

FAXや電話での対応に依存する商習慣は、後継者世代や顧客側の変化によって、いずれは淘汰される。だからこそ、従来のやり方を引き継ぐのではなく、新たな時代に通用する仕組みを自ら構築するしかなかったというわけだ。

今までの商習慣で、次の世代にバトンを渡すのは不可能だと感じていました。ECサイトの役割としては、売り上げの拡大もそうですし、新規市場の開拓ももちろんあります。ただ、一番大事なポイントは、将来の商習慣の変化に備えることです。(SDS 野村氏)

SDS eコマース営業部長の野村健太郎氏

デジタル化が進んでいる今でも、日本の多くのBtoB企業では電話・FAX・対面営業による受発注体制が敷かれている。SDSは5年、10年先の社会や世代では通用しなくなるという思いが強かった。そのため、従来型営業の価値を守りながらも、新しい接点を築いていくためにECを活用していくという戦略の下、デジタル化を進めていくことになる。

2021年10月にプレオープンという形でSWCCグループとして初のECサイトを公開。2022年4月に本格稼働を迎えた。知識、経験などはゼロからスタート。コンサルタントを雇わず社内スタッフだけでシステム選定などを進め、BtoB-ECサイトの立ち上げにこぎ着けたのだ。

「ECサイト」と「営業マン」それぞれに求められる役割

SDSはECと営業職は対立するものではなく、むしろ「相互補完関係」にあると捉えている。だが、ECサイトを運営する上で社内では「ECが営業職を代替するのではないか」という警戒感が少なからずあったようだ。

営業マンのなかには自分の売上数字が減るのではないかと心配するスタッフもいました。ただ、マーケットが明らかに違います。ECは日本全国どこからでも注文が取れますが、東京にいる営業マンは、営業活動できる範囲が限定されてしまう。つまり、それぞれすみ分けができるのです。(SDS 野村氏)

ECサイトが営業の活動範囲を補完したり、全国の未開拓マーケットに手を伸ばしたりするための新しい接点として機能する――。営業が“地元密着”なら、ECは“全国対応”の武器というイメージである。

業界特有の仕様に対応するためカスタマイズ力・柔軟性を重視し「ecbeing BtoB」を選定

SDSがECサイトを構築・運用するために選定したのは、BtoB向けEC構築の実績が豊富なecbeingだった。

候補は複数あったが、BtoBならではの仕様や今後の成長余地を見据えて、カスタマイズの柔軟性と導入実績のあるecbeingのBtoB-EC構築・運用パッケージ「ecbeing BtoB」を選んだ。

eコマース営業部の鈴木大登氏は、業界ならではの商習慣、導入の決め手をこう話す。「販売単位が『メートル』や『本数』といった業界特有の仕様であるため、一般的なECプラットフォームでは対応が難しかった。そのため『ecbeing BtoB』のカスタマイズ力は大きな決め手になりました」

SDS eコマース営業部の鈴木大登氏

ECサイトを運営することで市場環境を知るきっかけになった

このように、SDSは「ecbeing BtoB」を採用してBtoB向けECサイトを立ち上げたのだが、EC事業に着手したことによってさまざまな気づきや成果が出ている。たとえば、これまで見えなかった市場の可視化、新規顧客の獲得に大きな効果が現れているというのだ。

以前は、卸先である一次代理店との取引を中心に市場を把握していたが、「EC事業の運営を通じて、その先の市場環境を知るきっかけになった」(野村氏)と言う。

また、業界内ではEC化が進んでいないという背景もあり、ECサイトを利用するのは「新規のお客さまばかり。検索経由での訪問が多い」(鈴木氏)といった状況だ。

一方、運用面には課題も残るが、「手順を踏めば解決できるメドは立っている」(野村氏)と前向きな姿勢を見せている。

「

ecbeing BtoB」は、富士キメラ総研が発行する「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」のECサイト構築(カスタマイズ型/SaaS)市場で国内シェア1位を17年連続で獲得した「ecbeing」のBtoB版

リアルの営業と変わらない買い物体験を実現するためにカスタマイズでさまざまな機能を追加

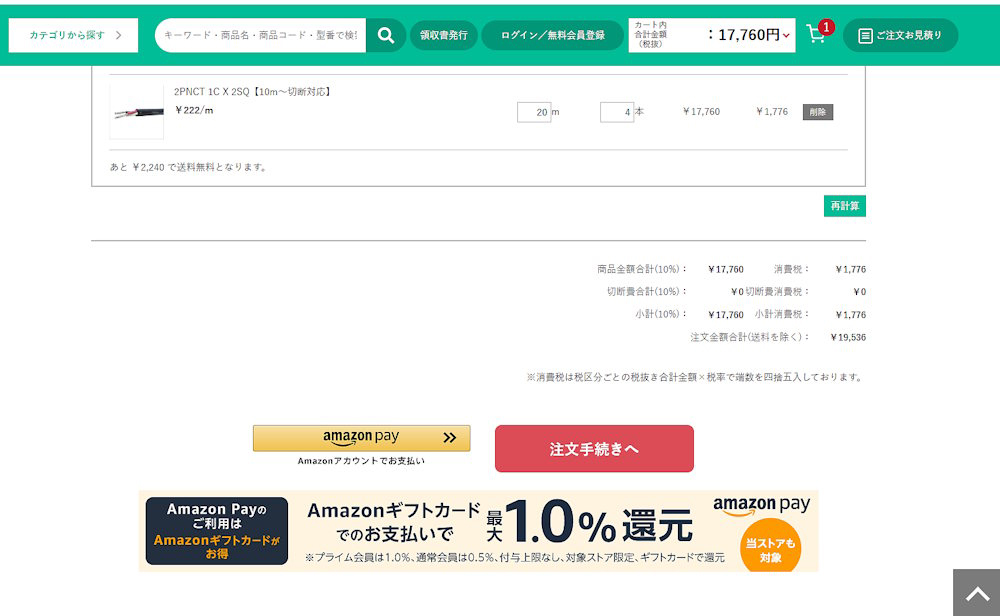

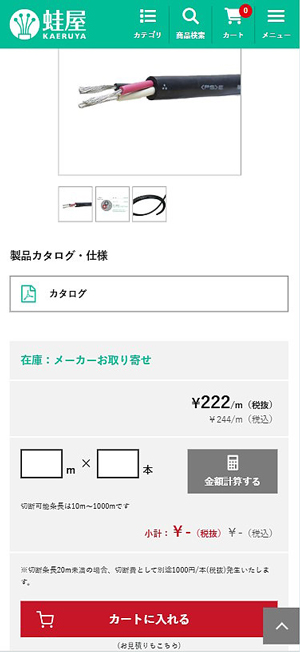

「蛙屋」では、「ecbeing」のカスタマイズによる柔軟性により、販売単位に関する高度な機能、電線業界ならではの購買スタイルをEC上で再現する機能を実装していった。

販売単位制御機能

電線やケーブルのような商材は、「個数」ではなく「長さ(メートル)」や「本数」で管理される場合が多い。SDSでは、従来のECにはない販売単位設定に対応するため、ecbeingを駆使して販売単位制御機能を構築した。

「長さ(メートル)」や「本数」で購入できる単位を調整できる機能を実装した

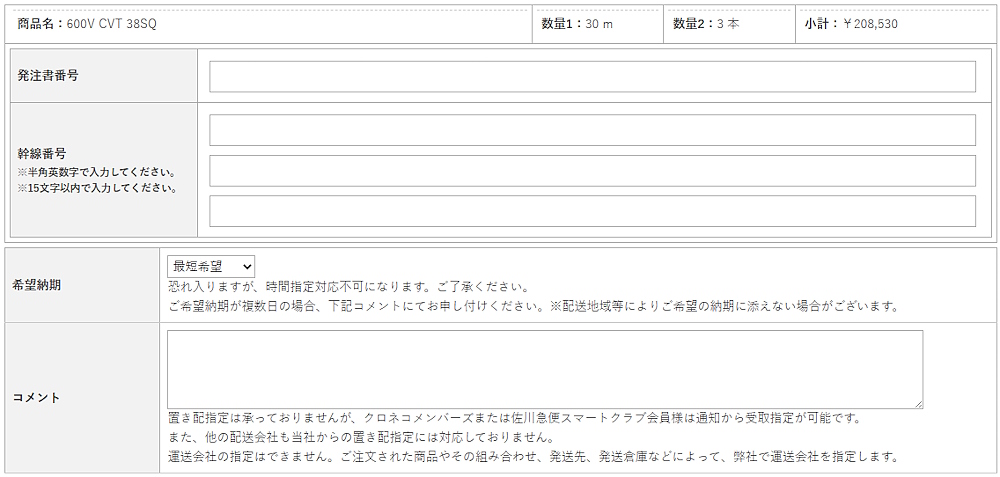

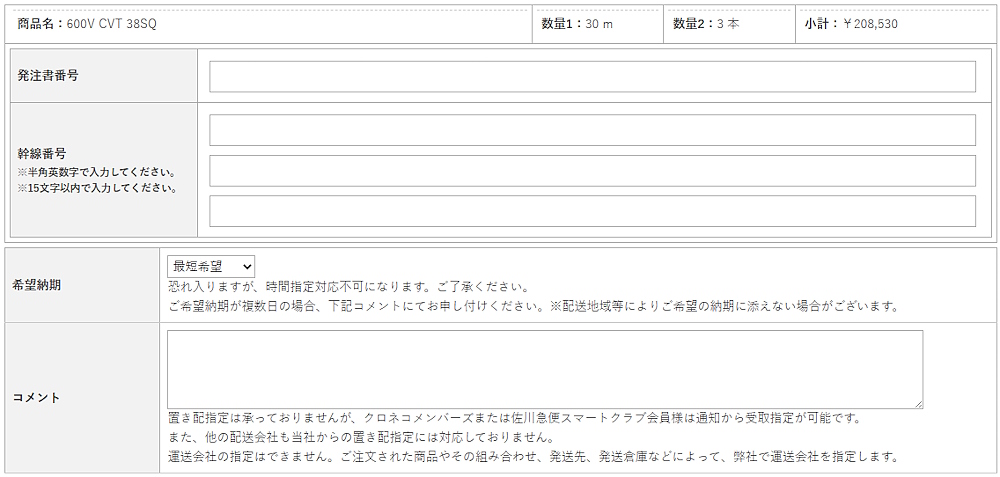

幹線番号表示機能

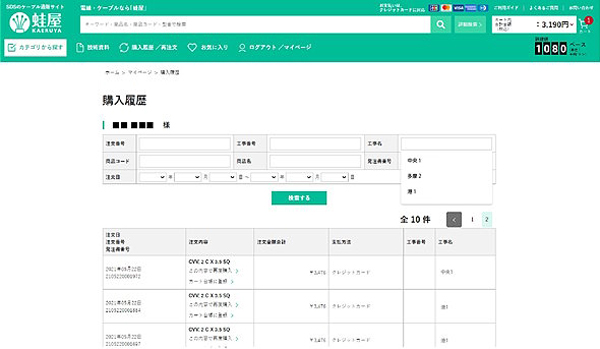

工事現場では、電気を供給する設備と受け手側設備の接続関係を正確に記録・共有する必要がある。SDSでは、発注時に「どの設備とどの設備をつなぐか」といった情報を明示できるよう、幹線番号の記録欄を設けた。

実際にケーブルを設置する人は、発注者とは別の作業者です。情報が正しく伝わらないと、現場が混乱してしまう。営業現場と同じ配慮をECでも実現したかったのです。(SDS 野村氏)

幹線番号表示機能

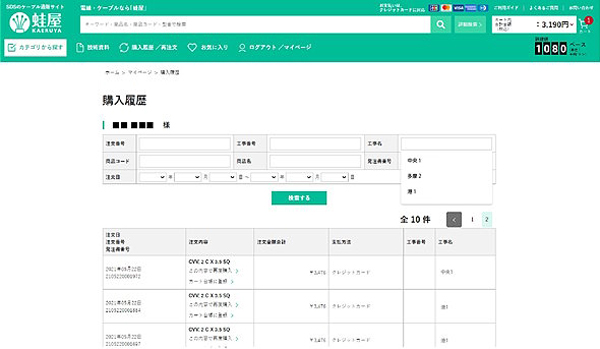

案件名登録機能

1つの工事案件における複数回の発注をひも付けて管理できるようにするため、案件名(工事名)を入力して保存できる機能も追加した。

「川崎工場の照明工事」というように案件ごとにまとめて請求できたり、過去の履歴として使えたりするようになっています。これも営業が普段当たり前にやっていることの再現です。(SDS 鈴木氏)

案件名登録画面

BtoBでは珍しいレビューマーケティング

SDSではさらに、BtoB-ECでは珍しく、レビューマーケティングを展開している。他のBtoB-ECサイトではあまり実装されていないレビュー機能。運用してみると、意外にもしっかりとレビューが投稿され、ポジティブな影響を生んでいるという。レビューの多くはサービスに対する評価だ。

BtoB-ECでは珍しいレビュー機能。サービスに対する評価の投稿が多いという

電線を配送する物流配送部門は、お客さまからの反応を聞いたことがありません。それが「梱包が丁寧だった」「出荷が早かった」といった声を知ると、現場のスタッフにとっては大きな励みになります。(SDS 野村氏)

「蛙屋」のレビューマーケティングは、ecbeingのグループ会社であるReviCoが提供するレビューマーケティングツール「ReviCo」を導入して実現した。

「

ReviCo」は300サイト以上が利用するレビューマーケティングプラットフォーム

カスタマイズにより、利便性を高めていく

SDSが多岐にわたるカスタマイズ機能を実装してきた背景には、「サービスの低下を起こさない」(鈴木氏)という強い思いがある。「できるだけお客さまの業務に貢献できるような仕組みでなければ選ばれません」(鈴木氏)

そして、以前のFAXや電話による注文の方が便利だったと思われるようなことがないように、日々改善に励んでいるという。

従来のやり方の方が良かったと思われないよう、利便性が高まるようにアップデートを繰り返しています。そして違った市場にリーチすると、さらにその市場の商習慣があり、そのニーズに合わせてカスタマイズするといったことが頻繁に起きています。(SDS 野村氏)

システム提供だけでなく同じ目線で並走してくれるパートナー

SDSがecbeingを評価する最大のポイントは、「システムだけで終わらない伴走型の支援」にあるという。

システムだけ提供して、「あとは頑張って運営してね」というスタイルではなくて、途中の工程でいろいろと相談に乗っていただいた。ベンダーというより、同じ目線で並走しながら“パートナー”として動いてくれました。定例会や事例共有の場など、初心者でも自信を持てる環境を作ってくれたのが大きかったです。(SDS 野村氏)

“やってみたい”を“やってよかった”に変える支援体制と柔軟性。それが、ecbeingが選ばれる理由かもしれない。

こうした取り組み、評価を受けて、SDSへのインタビュー役も担ったecbeingの上席執行役員で営業統括部部長の斉藤淳氏はこう話す。

BtoB-ECは、“モノを売る”だけの場ではなく、業務を変え、組織を変えるための手段にもなり得ます。我々は、顧客の利便性を高めながら、社内の業務変革を支えるような高い付加価値を提供できるプラットフォームでありたいと考えています。(ecbeing 斉藤氏)

ecbeingの上席執行役員で営業統括部部長の斉藤淳氏

初期段階で浮かび上がった「チャージバック」の悩み、決済手段の拡充で課題解決・生まれた好影響とは

とはいえ、SDSのECサイト運営初期には、期待とは裏腹に想定外の課題に直面した。特に衝撃的だったのは、多くのEC実施企業も頭を悩ませる「チャージバック」による被害だ。

最初は売れ行きが良くなくて、ようやく多くの注文が入ったと喜んでいたら、それが不正利用による注文でした。すべてチャージバックされてしまったんです。(SDS 野村氏)

そのとき対象になったのは電動工具。転売目的の業者に狙われたと見ている。この痛い経験が、信頼性が高くセキュアな決済手段の導入を本格的に検討するきっかけになった。

決済サービスに「Amazon Pay」を選択した理由とは

この「チャージバック」の問題に直面してすぐの2022年に導入した決済サービスがAmazonのID決済サービス「Amazon Pay」だった。

クレジットカードのほかの決済手段である「Amazon Pay」の決済シェアを増やすことで「チャージバック」の割合を減らすという狙いに加え、「認知度が非常に高い」「利用者数が多い」「初期費用がかからないため導入ハードルが低い」といった点を踏まえると、「Amazon Pay」は極めて魅力的な選択肢だった。

「蛙屋」というお客さまが聞いたことのない名前のECサイトでクレジットカード情報を入力するのは、心理的ハードルがかなり高くなります。それに対してAmazonさまのアカウントが使えるとなると、安心感が増すと考えました。(SDS 野村氏)

「Amazon Pay」導入がさまざまな好循環を生んだと野村氏は言う

結果として、クレジットカード以外の新たな決済手段を持つことで、サイト全体の信頼性が向上し、注文の増加にもつながることになる。

ちなみに、BtoC向けECサイトでの圧倒的な導入実績を持つ「Amazon Pay」だが、BtoB-ECサイトでの導入も増えている。

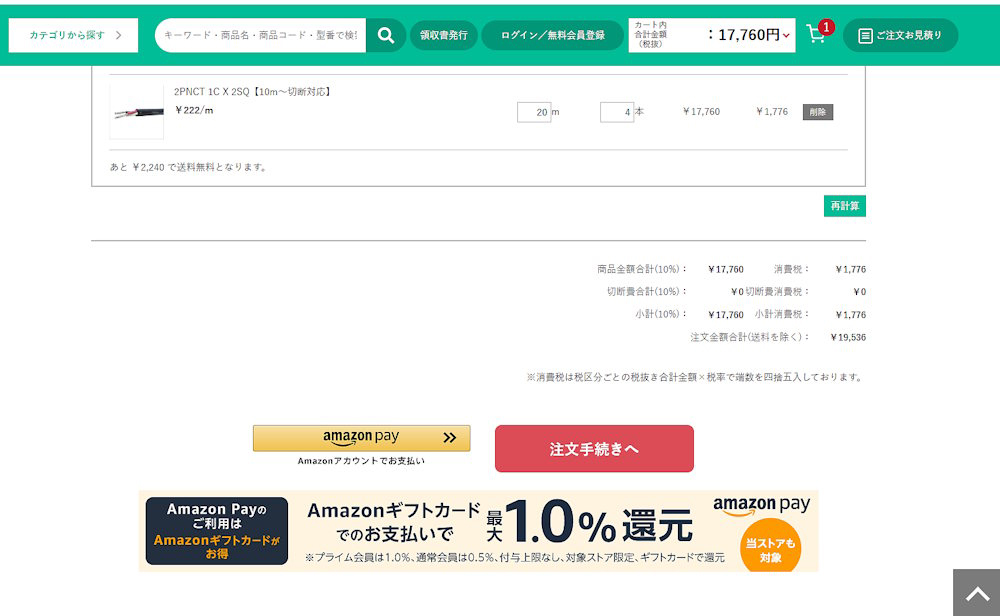

「蛙屋」に実装した「Amazon Pay」は通常の「注文方法」の上にボタンを設置している

「Amazon Pay」起因のチャージバックはゼロ

「チャージバック」を起因に「Amazon Pay」を導入したが、セキュリティ面での導入メリットは大きかった。

クレジット情報を直接入力しなくて良いというのは、利用者にとって非常に安心感があります。「Amazon Pay」起因のチャージバックは一度も発生していません。「チャージバック」のリスクについても、Amazonさんの支払保証制度※があるので、経営陣への説明もしやすかったです。(SDS 野村氏)

※Amazonアカウントから連携された配送先住所への取引に対してチャージバックが発生した場合でも、必要な手続きをとることで支払保証ポリシーの対象となり、事業者へリスクがないようにしている制度

「Amazon Pay」導入でキャッシュフローが向上、売上押上効果など

SDSのように在庫を抱えるビジネスモデルにおいて、キャッシュフローは企業経営を左右する重要な要素。その意味では「Amazon Pay」によって良い影響が生じているという。

「Amazon Pay」の入金サイクルは、販売事業者が「Amazon Pay」セラーセントラルアカウントを作成した日から16日後に最初の決済が行われ、その後は原則として14日周期で決済が処理される(2回目以降の入金サイクルは、セラーセントラルのサポートに連絡することで、任意の期間に変更可能)。

在庫を抱えるビジネスなので、キャッシュコンバージョンサイクルには常に注意しています。EC化を進めることで、入金サイクルの改善が期待できる。これは経営判断としても非常に大きな意味を持ちます。(SDS 野村氏)

「Amazon Pay」は他のサービスと比較するまでもなく圧倒的な利用者を抱えるなど、入れない理由が見つからなかったのが正直なところです。(SDS 鈴木氏)

「Amazon Pay」の導入効果は想定以上だったと鈴木氏は振り返る

決済全体の2割を占め、売り上げの押上効果も

「Amazon Pay」導入効果は数値としても現れている。「Amazon Pay」経由の決済は全体の約2割を占め、その大半が新規利用者によるものという。当初は少額決済が中心だったが、最近では客単価も上昇傾向にある。

最初は数千円程度の決済が多かったのですが、最近は1件あたりの金額が上がってきています。思っていたより売り上げの押し上げ効果があったのは予想外でした。(SDS 野村氏)

また、「Amazon Pay」の導入によって顧客対応の利便性も向上した。「電話での問い合わせ時にも『クレジットカード以外にもAmazon Payがあります』とご案内できるのは大きいです。選択肢が増えたことで、説明がしやすくなりました。オペレーションコストが低減していると感じます」(鈴木氏)

「Amazon Pay」の手数料について、通常のクレジットカード決済よりは費用がかかるものの、「かご落ち防止」「マーケティング効果」などを踏まえると、「むしろ安い」と捉える事業者も少なくない。SDSでも実際にプロモーション施策と組み合わせて活用している。

ギフトカードのキャンペーンなどで「Amazon Pay」を利用するきっかけを作り、決済率の向上につなげています。プロモーションの一環としても効果を感じています。(SDS 鈴木氏)

そのプロモーションの代表例がギフトカード還元プログラム。「Amazon Pay」では「Amazon Pay」の支払い時に「Amazonギフトカード」を使った場合、ギフトカードでの支払い金額の「最大1.0%分」をギフトカードで還元するというプログラムだ。そして、この還元プログラムを、ECサイト上で簡単に告知できるのが「Amazon Payバナープログラム」である。

このバナープログラムでは、ECサイトに掲載する「Amazon Pay」の還元プログラム告知バナーについて、画像を張り付けるのではなく、指定のURLでバナーを参照することより、キャンペーンバナーの内容が適時自動的に切り替わるという仕組みを用意。事業者は一度の導入対応だけで運用の手間なく、最新・最適なバナーを表示させることができる。

「Amazon Pay」の還元プログラム告知バナーをカート内などに掲載している

今後はECを進化させて女性や若手などの人材の活躍機会を増やしていく

今後、SDSはBtoB向けECサイト「蛙屋」をさらに進化させ、商習慣の変化に適応し続けていく。「今後は、変わりゆく商習慣にドンピシャでアジャストしていくことが一番の目的」(野村氏)

インタビュアーの斉藤氏は、BtoB-ECサイトの構築・運用などの効果や今後の取り組みを聞いた後、組織や働き方への影響について話を振った。すると、想定外の大きな効果があがっていたようだ。

BtoB-ECを導入したことで働き方や組織の在り方が大きく変わった事例を見てきたと斉藤氏は言う

長年にわたり、電線・電材という業界は男性中心のマーケットであり、販売や営業の最前線に女性の姿はほとんど見られなかった。一方で、ECという販売手法の登場は、その常識を大きく変えようとしているのだ。

ECサイトであれば、男女間で「アジャストできる・できない」の差があまり出ないんです。(SDS 野村氏)

むしろ、Webデザインやプロモーション、顧客対応といった新たな業務領域では、女性ならではの気配りや発想、能力が発揮できるという。SDSの営業部門では現在、男性2人に対し女性が複数名という構成。これは業界的に見ても異例だという。

以前はそもそも女性のスキルを引き出せるような職場環境ではなかったが、時代が変わるなかで、ECが新たなニーズを生み出し、結果として女性の活躍機会を広げているわけだ。

採用面でも、性別ではなくスキル重視の方針を貫いている。鈴木氏が「求めている立場や役割に必要なスキルがあるかないかだけ」と語るように、ジェンダーによる区別を意識しない人材登用が、結果的に多様性のある組織形成につながっている。

人手不足や働き方改革に対応しながら、女性や若手など、これまで営業の主戦場に立てなかった人材の活躍機会につなげたいです。(SDS 野村氏)

SDSのECビジネスは、単なる販路拡大にとどまらず、企業文化そのものを変えていく原動力となりつつある。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:FAXや電話に頼る商習慣を打破! SDSが挑んだ未来型BtoB(法人)向けEC戦略について徹底解説。「Amazon Pay」の活用で信頼と利便性を両立し新規顧客を獲得

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

「

「

幹線番号表示機能

幹線番号表示機能