LINEアカウントを運用する流通・EC事業者は少なくないが、その多くがLINEを単なる配信ツールとして使い、「友だち」解除や、LINEアカウント経由の売上低迷に悩んでいる。ただ、一方的な情報発信ではなく、顧客が通知の内容を見たくなるアカウント作り、1対1の丁寧な対応により、ブロック率を5%未満に抑制し、LTV向上に成功している流通・EC事業者も存在する。

「コミュニケーションを重視した接客型運用」こそLINE活用の成功のカギだと指摘するIRISデータラボ・安達教顕社長へのインタビューから、LINEを起点とした新たな販路拡大のヒントを探る。

そのLINE運用、間違っているかも? 陥りやすい運用の落とし穴

「LINEはもはや現代社会において、コミュニケーションのインフラツールとして確立しています。しかし、多くのEC事業者が本来の力を引き出せていないのが現状です」と語るのは、LINEアカウント運用支援サービスを手がけるIRISデータラボの安達社長だ。

安達社長によると、多くの事業者がLINE運用で陥りやすい共通の誤りとして、LINEを単なる「配信スタンド」と捉えている点だと指摘する。

私の70歳の母親でさえLINEを使っている時代です。老若男女問わず、ほぼ100%の人口が利用しているこのツールを、一方的な情報配信の手段としてしか見ていないケースが散見されます。(安達社長)

IRISデータラボ 安達教顕社長

多くの事業者は、メールマーケティングと同じ感覚でLINEを運用し、新商品情報やキャンペーン情報など、自社都合の一方的な情報を発信しがちだ。

しかし、この運用方法では、顧客のエンゲージメントは高まらず、結果として「『友だち』解除が増える」「『友だち』が増えない」「売り上げにつながらない」といった負のスパイラルに陥りやすい。

新規顧客の獲得や、顧客育成のためには、エンゲージメントを高めることが重要ですよね。LINEの運用においても、これをいかに大事にするかが成功の秘訣です。つまり、LINEを通じた顧客とのコミュニケーションを重要視することが何よりも大切だと言えます。(安達社長)

LINEが一方的な配信ツールになってしまうワケ

顧客との相互のコミュニケーションの重要性であることを理解しつつも、多くの事業者はその実践に至っていない。安達社長は、その原因を「目先の売り上げやKPIにとらわれすぎているから」と分析する。

ビジネスモデル上、コンバージョンを意識する担当者が多いのは当然です。しかし、直近の目標やKPIを「数値」「売り上げ」だけに設定してしまうと、LINEの本来の価値を見落としてしまいます。(安達社長)

安達社長が提唱するのは、「LINEを通じ、より多くの、エンゲージメントの高いコミュニケーションユーザーをどれだけ抱えられるか」を指標に設定することだ。

たとえば、「友だち」が100万人いたとしても、本当にアクティブでエンゲージメントの高いユーザーが何人いるのかを、ほとんどの事業者はきちんと把握できていません。IRISデータラボの分析では、アクティブユーザーが数%にも満たないケースも珍しくありません。(安達社長)

一方的な情報配信では、顧客と深い関係性を築くことはできない。顧客1人ひとりの状況やタイミングを考慮しない一元的なコミュニケーションは逆効果となり、ブロックされる事態になることも少なくない。

性別の傾向を見ると、男性ユーザーはLINEアカウントからの通知が「一方的」「自分に合う内容ではない」とうるさく感じたらすぐにブロックする傾向があります。一方で、女性ユーザーは未読のまま通知を開かず、放置する傾向があります。どの性別でも、一方的な配信ではそもそも見てもらえないことが多いのです。メールと同じ感覚でLINEを運用すると、ほとんどの場合うまくいきません。(安達社長)

安達社長は、一方的なLINE配信はユーザー離れを招くと指摘している

成功の鍵は「顧客が見たくなるアカウント」になること

では、どのようにすればLINE運用を成功させることができるのだろうか。安達社長は、顧客が見たくなるLINE公式アカウントにすることの重要性を強調する。

顧客が「いまLINE公式アカウントで何かやってないかな?」と、つい気になってしまうようなアカウントでなければなりません。コミュニケーションの延長線上に自社のサービスを提供する、という意識が非常に重要です。(安達社長)

ユニクロも実践。購買行動につながりやすい動線設計

理想的な運用方法は、LTV(顧客生涯価値)を高めるために、LINEをコミュニケーションツールとして最大限に活用すること。そして、そのコミュニケーションのなかから、顧客の購買行動へと自然につながる導線を設計することだという。

この導線の設計は、ユニクロも実践している。

ユニクロさんは、LINEやアプリを使っている会員が、店頭で会員バーコードを簡単に表示できるようにしていますね。通知は、顧客が必要なものを必要なタイミングで届けることを重視しています。これが理想的なLINE設計であり、成功しやすいモデルです。(安達社長)

ユニクロのLINE公式アカウントでは会員バーコードが表示しやすい設計となっている

しかし、現実には多くの企業がLINEに十分なリソースを割くことができず、メールマーケティングのように画一的な運用をしてしまいがちだ。これが、前述のような課題につながってしまう。

コメ兵や住宅販売に見る、LINE運用の成功事例

安達社長は、実際にLINEをコミュニケーションツールとして活用し、大きな成果を出している企業の事例として、大手買取販売店のコメ兵を例にあげた。

コメ兵さんでは、スタッフ全員が接客ツールとしてLINEアカウントを運用し、顧客と1対1のコミュニケーションを行っています。実店舗で顧客に丁寧に接客するのと同じように、LINEでもきめ細やかな対応をしているのです。IRISデータラボでも、顧客企業には「友だちや知り合いに送るような感覚で、LINEで顧客にメッセージを送る際は絵文字をたくさん使いましょう」と提案しています。親しみやすさアップにつながりやすいからです。(安達社長)

コメ兵のLINEアカウントにおける「1to1接客」のイメージ(画像出典:コメ兵)

さらに驚くべきケースとして、LINEだけで住宅を売っている注文建築の事業者もあるという。その会社では、新入社員が入社するとまずLINE研修を行う。資料請求や問い合わせがあった顧客に対し、新卒の女性社員が絵文字を使いながら、「こういった家がお好みでしょうか」といった具合に顧客の要望をヒアリングする。

まるで友達と話しているような感覚でコミュニケーションを取ることで、「お世話になります」から始まる形式ばったメールとは一線を画します。その結果、年間の売り上げが何倍にもなったと聞いています。(安達社長)

また、賃貸事業者のなかには、LINEを効果的に運用することで、これまで平均2週間かかっていた成約までのリードタイムを1週間に短縮した事例もあるという。

従来のメールマーケティングでは、既読までのリードタイムが3~5日、開封率も1~3%程度が一般的でした。しかし、LINEの開封率は50%以上、返信も24時間以内が多い。圧倒的にメールマーケティングとは違うスピード感です。(安達社長)

運用の成否を分ける「顧客エンゲージメント」

安達社長は、顧客エンゲージメントを高める上でLINEはメールよりも圧倒的に優位であると強調する。

メールを見るときは通常、デスクに向かってパソコンを開く人が多いです。しかし、LINEはスマートフォンで利用するものなので、常に顧客のポケットに入っていたり、肌に近い場所にあったりします。その分、LINEに接触しやすいのです。この身近さが、ユーザーにとっての心理的な距離感を縮めるのです。(安達社長)

たとえば、ラーメン店の店舗でLINEの「友だち」登録をしたユーザーは、その店に対して心理的な距離感が近くなり、気軽に質問できるような感覚になる。これが高じて、来店頻度アップや、ECサイトの訪問につながりやすくなり、事業者との距離が近くなる。安達社長は「このような設計をすることで、LINE運用は最も成功しやすくなる」と提唱している。

注力すべきはアクティブユーザーを増やすアカウント設計

LINEを通じたエンゲージメントの最大化は、顧客のLTV向上に直結する。その効果はデータにも明確に表れているという。

たとえば、通常のキャンペーンサイトでアンケートキャンペーンを行う際、参加者を募るために広告を回すことが多いですが、LINEで高いエンゲージメントを維持できていれば、わざわざ広告費をかけずとも十分な回答が得られます。(安達社長)

実際に、あるペットフード販売会社では、LINE公式アカウントを1年前に開設し、ゼロから運用をスタートしたにもかかわらず、毎月500件以上のアンケートの回答を得ているという。これはアクティブユーザーの数や、アクティブユーザーとの強固なエンゲージメントが背景にあることを示している。

アカウントをフォローしている「友だち」が何百万人いようと、アクティブなユーザーが少なければ意味がありません。アクティブユーザーが仮に1万人いると明確にわかっていれば、送信するコンテンツの内容も変わってくるはずです。そこをしっかりと設計することが非常に重要です。(安達社長)

安達社長はアクティブユーザー数こそが重要だと指摘している

「友だち」獲得のポイントは「リアルな接点」と「ファン作り」

「LINEの『友だち』を集めるのはハードルが高い」と感じる事業者も少なくない。そうしたなか、安達社長はIRISデータラボが提供するLINEコマースプラットフォーム「Atouch(アタッチ)」(LINEトーク画面上で買い物を完結できる決済機能付きプラットフォーム)を導入する企業に対し、POP、チラシ、DM、ショップカードといったリアルな販促ツールを併用することを推奨する。

実店舗がある場合、リアルでの「友だち」獲得が最も効果的です。たとえばラーメン店が店内にPOPを設置し、「LINE友だち登録でギョウザ3個プレゼント」といったキャンペーンを行ったところ、毎月1000人近くの「友だち」が集まっている実例もあります。これらの友だちは、実際に店に来てくれた、自社の味を知っている人たちなので、どのような内容を送れば顧客に響くかが明確です。(安達社長)

大切なのは、単にLINEの「友だち」の数を増やすことではなく、いかに自社のファンを集められるか。ECサイトのみを運営している事業者でも、商品への同梱チラシやDMといった既存顧客との接点を活用することで、効率的にLINE登録を促すことができる。

DMを送る対象は「過去に購入履歴のある顧客」、同梱チラシの対象は「直近で商品を購入した顧客」など、顧客の属性が明確なため、それに合わせたコミュニケーション設計が可能となる。

DMやチラシ経由でのLINE登録は、高いレスポンス率になる場合が多いです。メールでのコンバージョン率(CVR)が10%だとしたら、メール送付に加えてDMも送った顧客はCVRが40%になることもあります。(安達社長)

現在では、QRコード経由でのLINE登録は非常にカジュアルになっており、「嫌ならブロックすればいい」というユーザー心理もあって、登録率は簡単に引き上げることが可能だ。地道な施策を継続することが、成功への鍵となる。

「営業しない」運用が自然な流入につながる

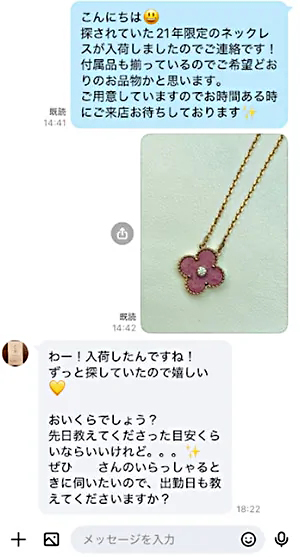

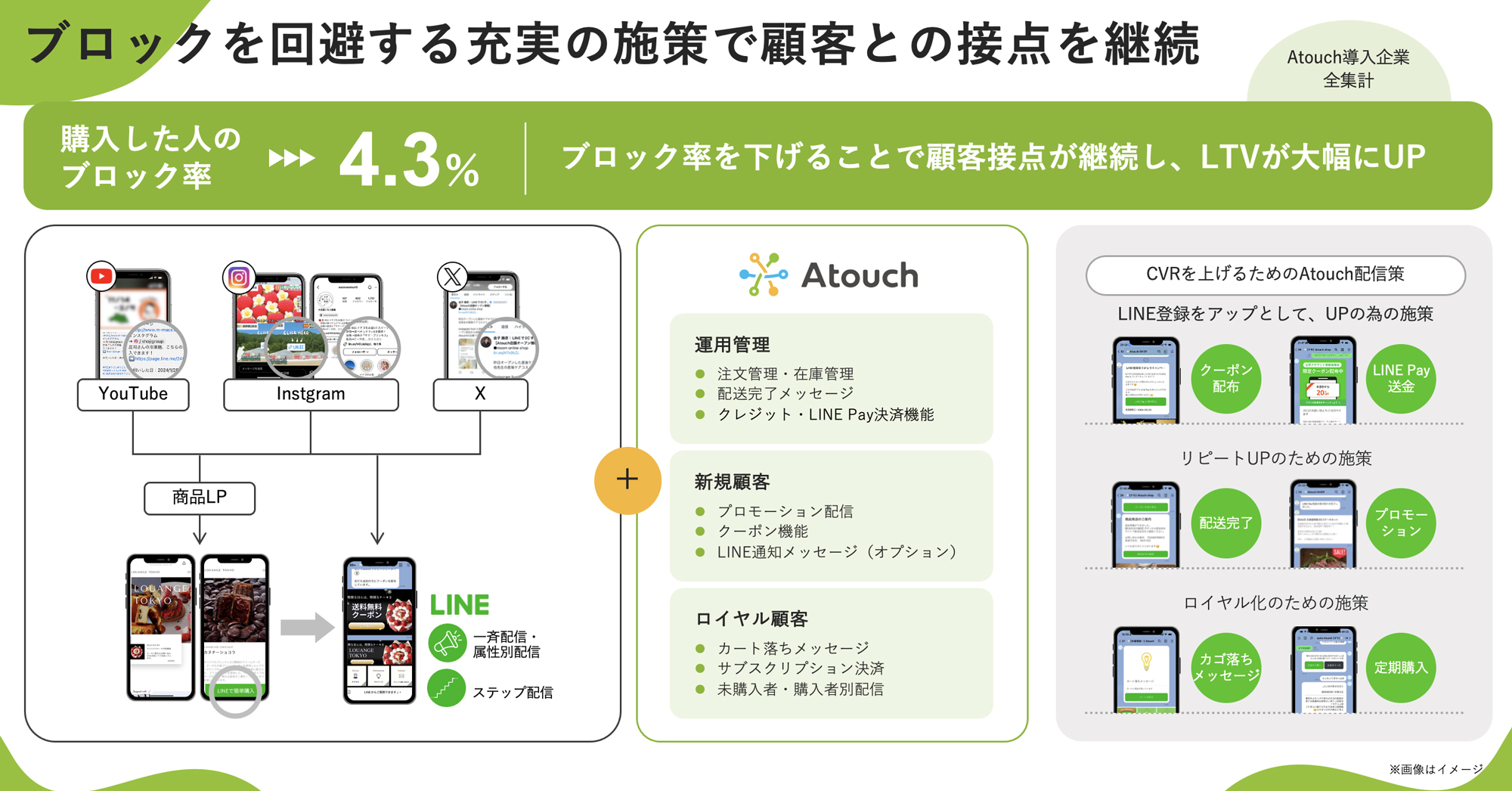

多くのLINE公式アカウントの平均ブロック率は40~50%だが、「Atouch」導入企業のブロック率は5%未満だという。

LINE施策にあたって大事にしているのは、「LINEで営業しない」ということです。一方的なキャンペーン情報や販促メッセージを送り続けるのではなく、顧客とのコミュニケーションを最優先することで、必然的にECサイトへの流入も増えています。(安達社長)

「Atouch」導入企業のブロック率

大手企業のLINEアカウント運用担当者で多いのは、「一方的なキャンペーン配信を続けていたら、だんだん転換率が下がってきた。何か良いアイデアはないか」といった課題だという。毎月クリエイティブを変えてキャンペーンを打ち出しても、顧客のエンゲージメントがなければ効果は薄れていく。

せっかくLINEアカウントを開設しても、商品の販促など、広告を出すのと同じ感覚・内容で配信していては、転換率が下がるのは当然です。IRISデータラボは、そのような一方的な配信ではなく、顧客との継続的な対話を重視した運用を徹底しています。(安達社長)

LTVアップ、コミュニケーション改善につながるLINE運用

ECサイトが持続的に成長するためには、顧客との長期的な関係性を築き、LTVを高めることが欠かせない。そこで鍵となるのは、LINEを単なる情報配信ツールではなく、接客の役割を担うコミュニケーションツールとして活用すること。

具体的なポイントとして、安達社長は次の3点をあげる。

- 顧客のニーズや状況に応じた配信設計:一方的な情報提供ではなく、顧客1人ひとりの興味や購買段階に合わせたパーソナライズされたメッセージを届ける

- 1対1のチャット接客と自動配信メッセージの使い分け:個別の問い合わせにはチャットで丁寧に対応しつつ、キャンペーン情報などは自動配信で効率的に届ける

- 「決済まで完結する動線」の構築:ユーザーがLINEアプリ内で商品の選定から決済までスムーズに完結できる仕組みを整えることで、離脱を防ぎ、購入体験を向上させる

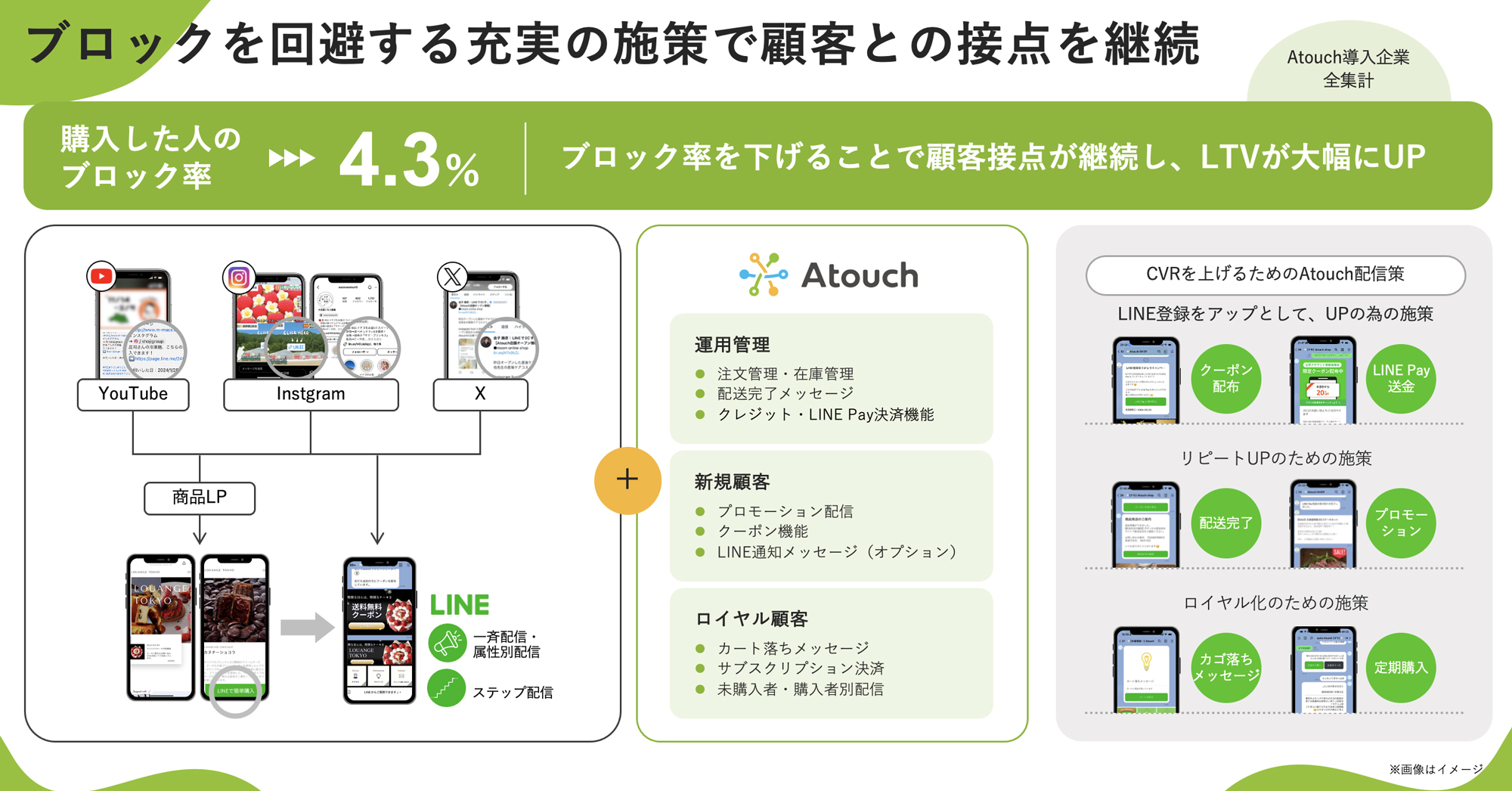

安達社長によると、IRISデータラボが提供するLINEコマースプラットフォーム「アタッチ」は、導入企業のLINEの「接客型運用」を強力にサポートできると言う。

「Atouch」は多機能で、クーポン配布や購入者向け特典など、さまざまな施策が可能です。今日思いついたことを明日実行できるような手軽さで、エンゲージメントを高めるためのイベントキャンペーンも簡単に実施できます。(安達社長)

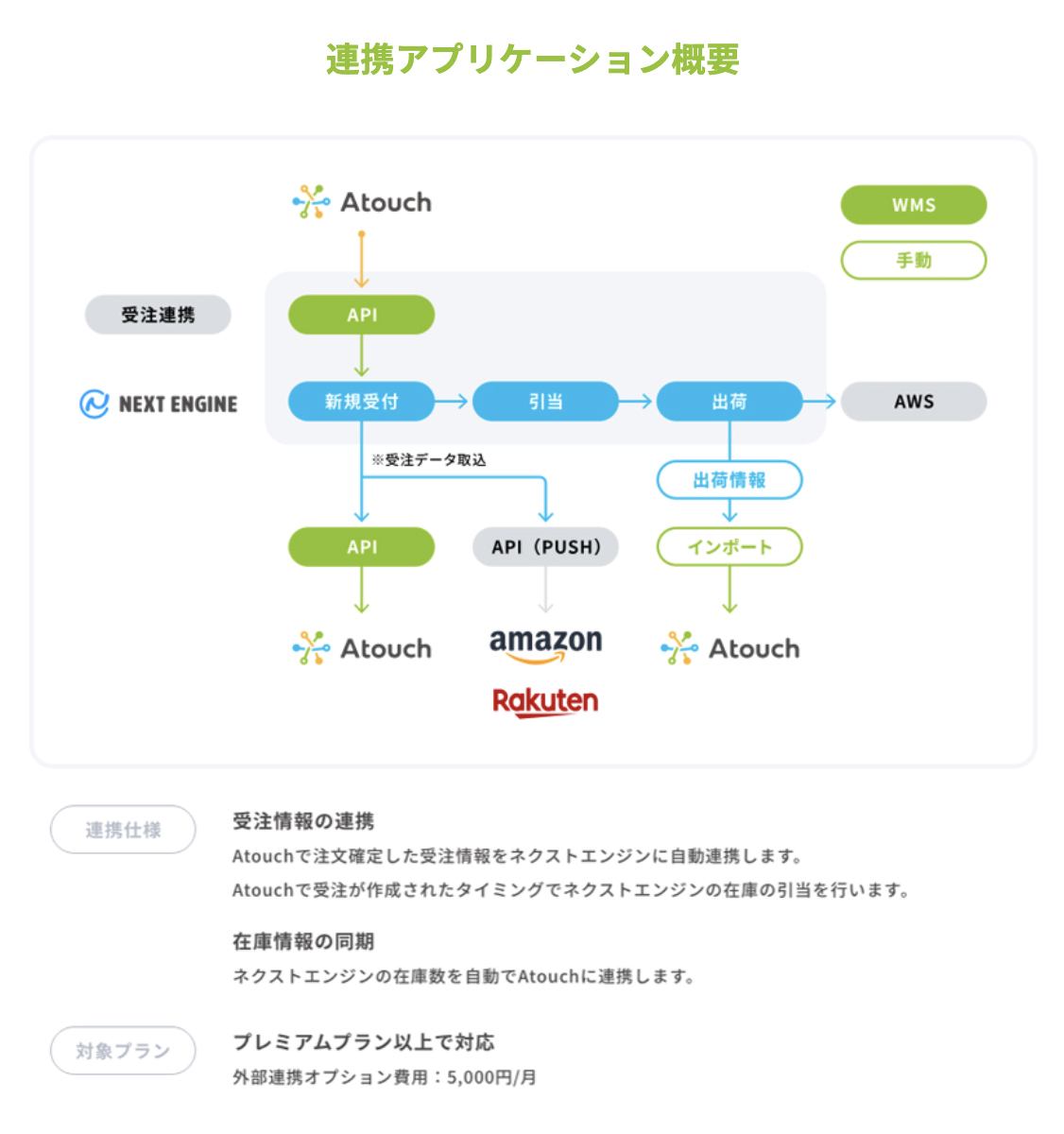

API連携により、受注情報、在庫情報などを他社サービスと連携することも可能だ。

「Atouch」と連携できるアプリケーションの概要

「Atouch」導入企業から探るLINE活用の可能性

「Atouch」の最大の特長は、トーク上で商品をカートに追加できること。他社サービスがWebビューに遷移させるのに対し、「Atouch」はLINEアプリ内ですべてのアクションが完結するよう設計されている。

「Atouch」と連携できるアプリケーションの概要

LINE上で顧客への接客から購入完了までを一貫して行うことができ、顧客の「離脱ゼロ」をコンセプトに掲げている。これにより、利用企業はLINEを単なる販促チャネルとしてだけでなく、強力な購入チャネルとして活用できる。

ここからは、「Atouch」を導入した企業による、LINEアカウント運用の取り組みとその効果について事例を見ていく。

BtoB-ECでもLINE取引がヒット。経由売上高は半年で2ケタ増

ECサイトの進化はBtoC領域にとどまらない。BtoBの領域においても、LINEが新たなビジネスチャンスを創出し、ECサイトのあり方を大きく変えている。

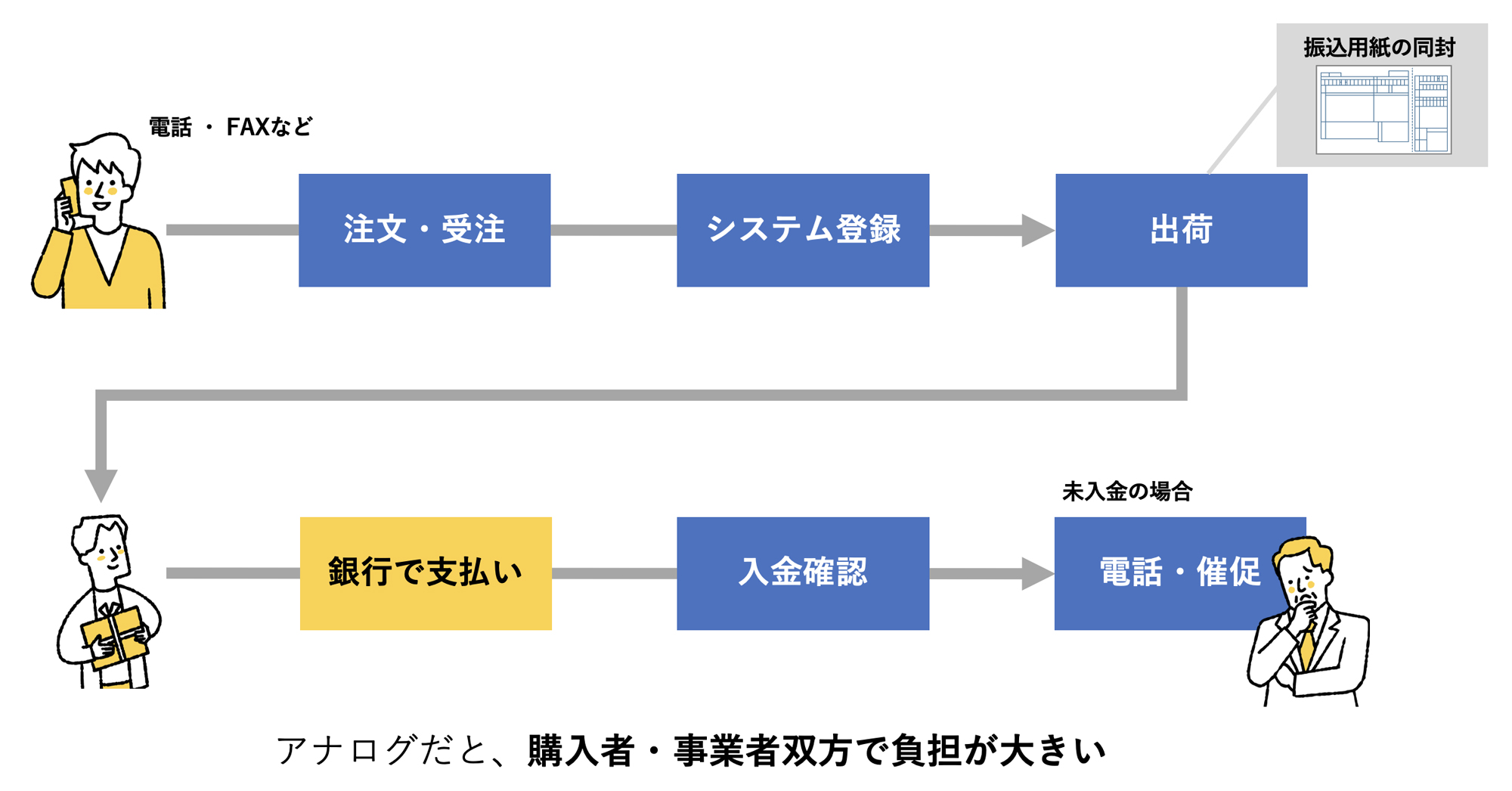

電気工事業者向けの検針機を販売するマルチ計測器では従前、製品が顧客企業の職人に届くまで時間を要していたことが課題だった。

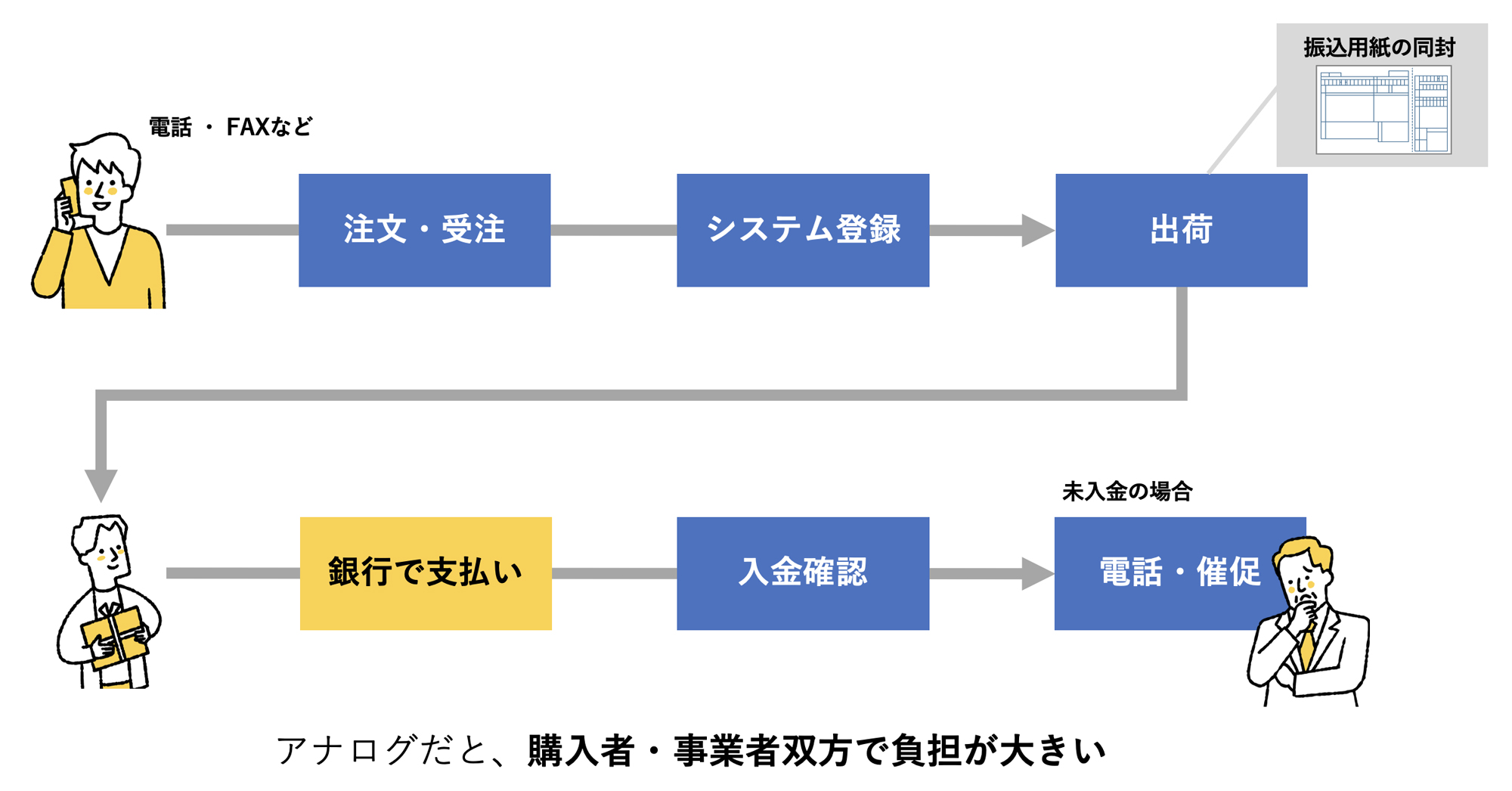

顧客企業の現場で検針機を使う職人は、急な材料の必要性や機器の故障などに対処するため「明日までに欲しい」「今すぐ修理したい」といった緊急性の高いニーズを抱えている。一方、顧客企業(メーカー)側は、購入のための与信審査、取引口座開設、振込確認といった煩雑な手続きが必要になるため、製品が職人の手元に届くまでには時間がかかっていた。

従前に抱えていた課題

これまでのフローは、取引登録書を書いてもらい、システムに登録し、出荷時に振込依頼書を同封して……と、非常に手間がかかるものでした。この業務を軽減し、DX化したいという強い要望があったのです。(安達社長)

そこで「Atouch」を導入し、LINEを活用した新しい注文フローを構築。営業担当者がLINEのチラシを配布したり、問い合わせがあった際にLINE経由での注文を促すPDFを送ったりするようにした。

その結果、半年後にはマルチ計測器の売上高のうち18%がLINE経由になった。従前は、LINE経由はわずか1%程度だったという。「Atouch」導入後は、顧客企業の職人が直接LINEから注文できるようになり、事務担当者の業務負担が大幅に軽減された。決済は「PayPay」などで事前にできるため、与信審査も不要になったという。

「Atouch」導入前と導入後の変化

成功の背景には、職人の働き方とLINEの特性が密接に関わっている。「職人さんはパソコンを見る時間が少ないため、スマホで手軽に注文できるLINEは非常に親和性が高かったのです」(安達社長)

低単価商品だけでなく、10万円、20万円といった高単価の商品もLINE経由で注文が入っているという。国内のLINE利用者は9700万人を超えており、その巨大なユーザー基盤はBtoBにおいても多様なニーズに応える可能性を秘めている。

LINE配信の例(左)、トーク画面内での製品購入画面

顧客との関係を構築する意識がアップ

鹿児島県で120年の歴史を持つ老舗の麹(こうじ)加工食品メーカーである河内菌本舗では、コロナ禍で観光客が激減し、新たなファン作りが課題となっていた。従前からLINE公式アカウントは運用していたが、ECサイトへの誘導では顧客の反応が薄いと感じていたという。

麹を使った加工食品を展開する河内菌本舗

「Atouch」導入の決め手は「手軽さ」だったという。商品登録から販売開始まで1日もかからず、初期費用も抑えられた。

導入後はECサイトにはない「Atouch限定商品」が定期的に売れるようになり、顧客からの商品に関する質問もLINEに多く寄せられるようになったという。これは、LINEのフランクなやり取りが、顧客にとって質問しやすい雰囲気を作ったためだと河内菌本舗は分析している。

結果として、従業員は顧客との直接的なコミュニケーションにやりがいを感じるようになり、手書きの手紙作成など、顧客との関係構築に対する意識も向上した。

また、LINE上で顧客のリクエストをリアルタイムで把握し、商品掲載や説明文の追加に素早く対応できる点も「Atouch」の大きなメリットだ。これにより、顧客のニーズに即した迅速な対応が可能になった。

LINEならではの手軽さ、匿名性、そして「遊び心」を取り入れたコミュニケーションが、顧客との距離を縮め、売上増加と同時に顧客のファン化を促進している。河内菌本舗では、オンラインでの関係構築がリアル店舗への来店にもつながっている。

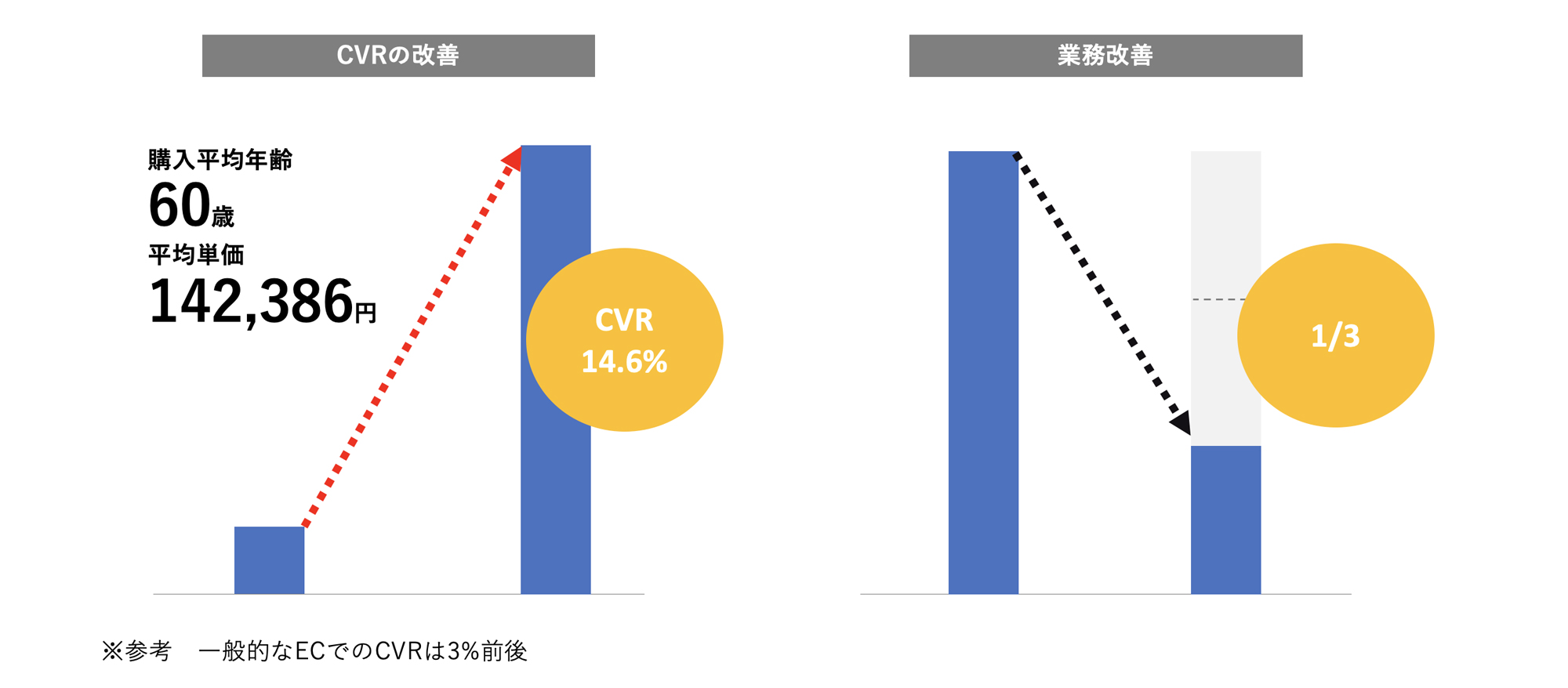

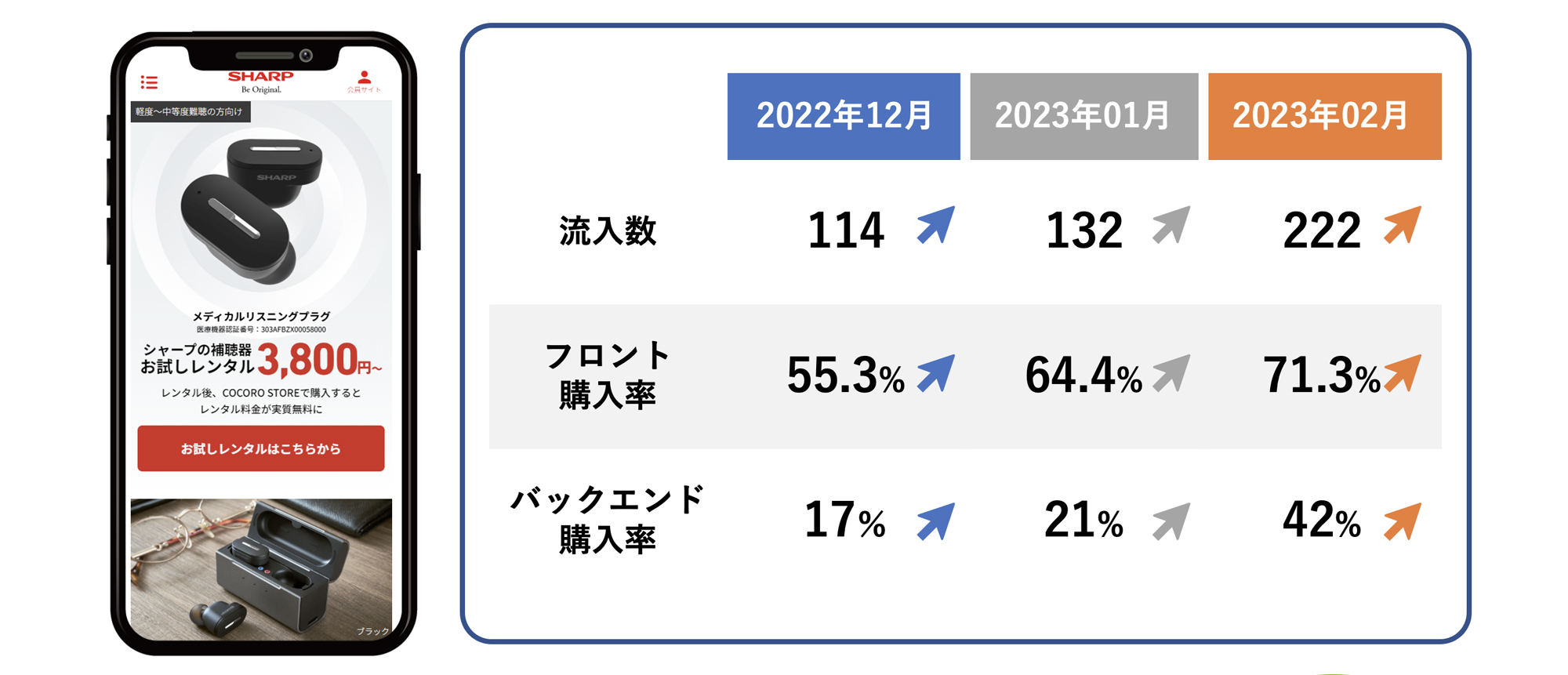

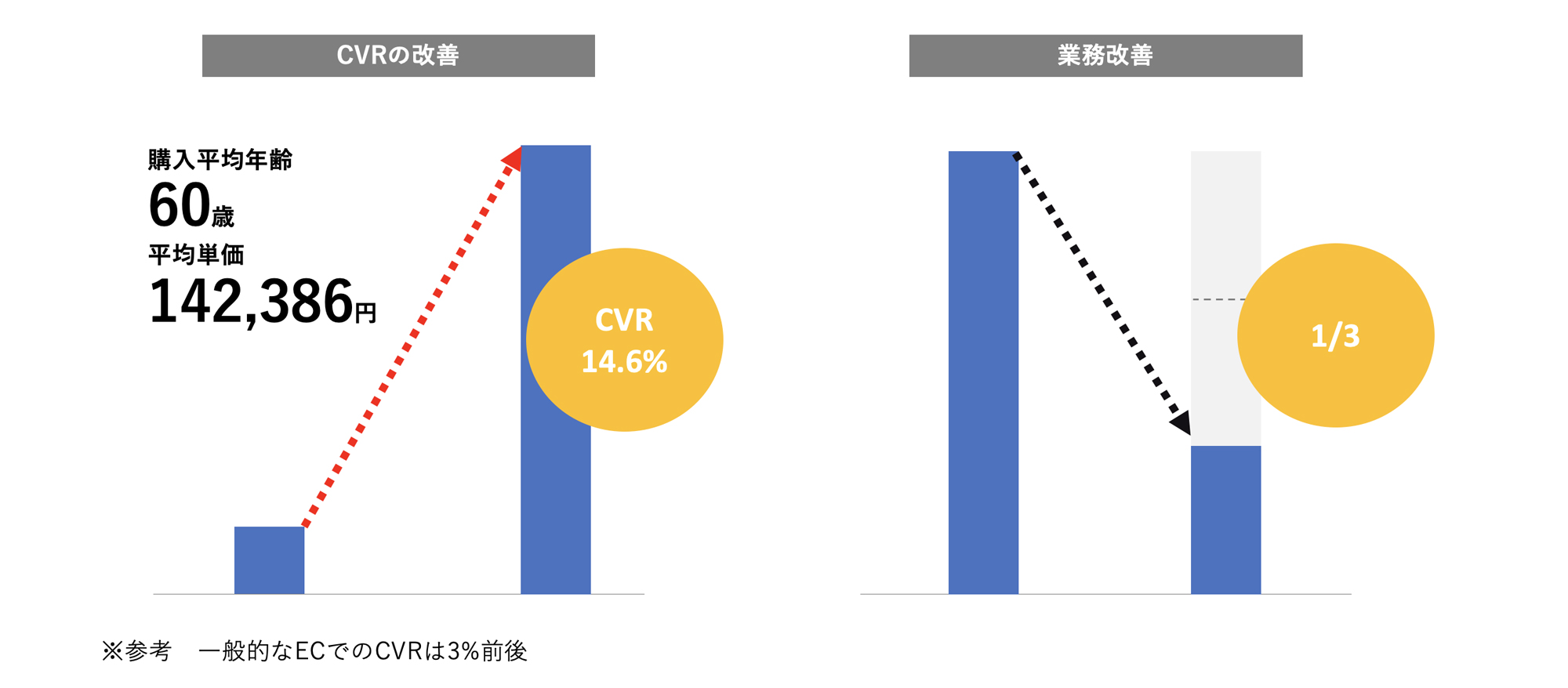

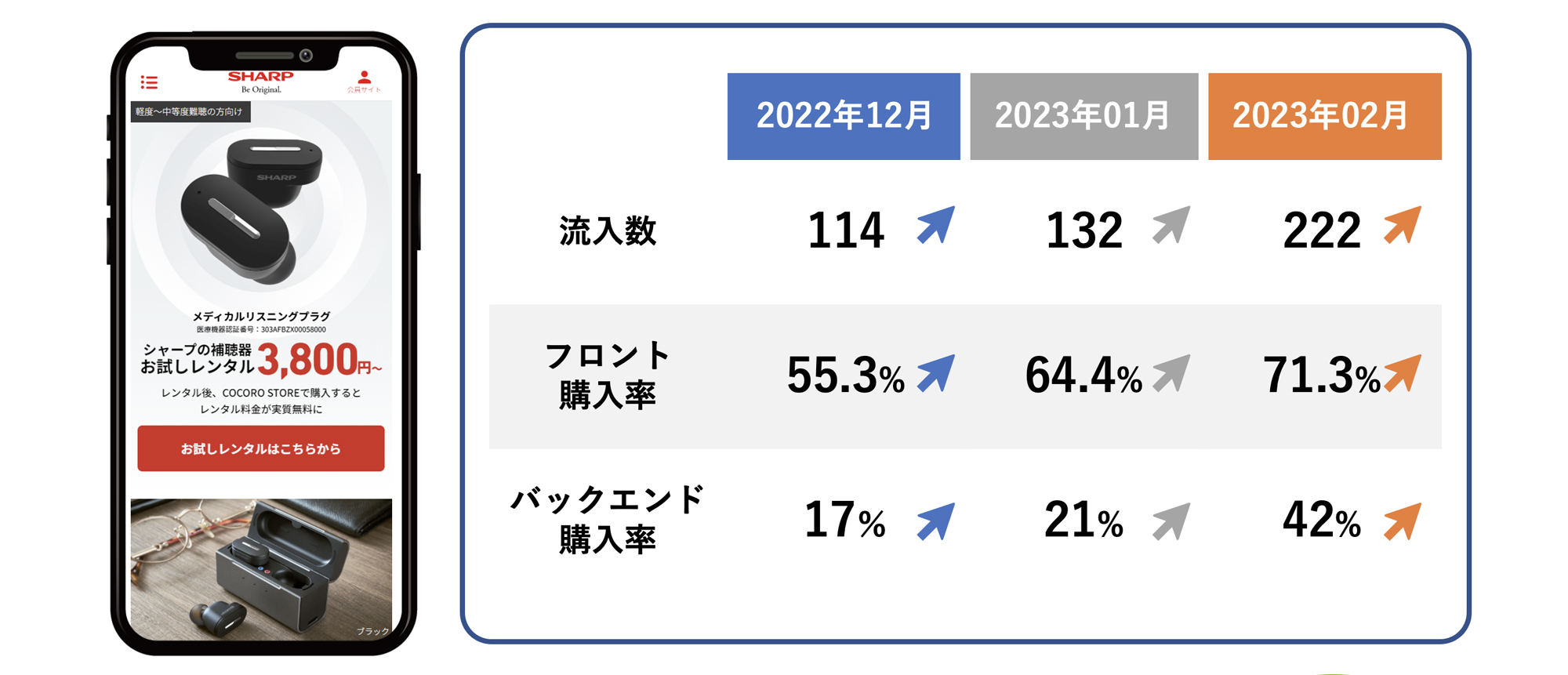

補聴器販売にLINE活用、成約率が20%向上

補聴器販売を手がけるリードインテリジェンスは、メイン顧客である「シニア層にリーチしにくい」「決済トラブルが多い」といった課題を抱えていた。

シニア層の高いLINE使用率と「Atouch」の決済システムに着目し、「Atouch」を導入。

導入後、LINEでのコミュニケーションにより、メールで起きていた脱落が少なくなり、決済トラブルも解消した。結果として、補聴器をレンタルした人が購入に至る成約率が20%向上した。これは、リードインテリジェンスも驚くほどの成果だったという。

現在、補聴器レンタル申し込みの4割が「Atouch」経由。今後は同申し込みのうち9割以上を「Atouch」経由に移行させたい考えだ。

LINEでのきめ細やかなチャット対応や、顧客のステータスに応じた情報配信、さらには代引き利用顧客へのLINE登録案内など、丁寧なコミュニケーションが補聴器の成約率アップにつながっている。

高齢者でも注文しやすい環境をLINEで構築した

米農家もLINEで直販、経由売上高が全体の50%に

北海道でコメの販売を手がけるSanosuke Farmは、従前、ネットショップの開設に苦労していた。さまざまなECサイト構築サービスを試すも、UI/UXの作り込みやコスト面が合わず挫折。そんななか「Atouch」を知り、その「手軽さ」とLINE上で購入が完結する「利便性」に惹かれて導入を決めた。

導入後、顧客との距離が縮まり、LINEのトーク画面からの問い合わせが増加。「LINEでお米が買えるのは面白い」と新たな顧客層も獲得し、「Atouch」経由の売上高が全体の約50%を占めるようになった。

今後は、ふるさと納税の返礼品を送る際、LINEアカウントにつながるQRコードを掲載したパンフレットを同封し、リピーター獲得に注力する方針。オフラインイベントでのPRのほかに、InstagramやYouTubeでの米作り発信も強化し、認知度向上をめざす。

ふるさと納税の返礼品に同梱予定の、LINEアカウントへの遷移を誘導するQRコード付きのパンフレット

“LINE完結型”コマースの真価

年間66万ものEC店舗が新規出店する一方で、そのうち初年度で20万店舗が撤退していくEC業界。

EC事業者が抱える集客、差別化、広告費・人件費の高騰といった課題に対し、LINEマーケティング支援実績500社以上となっているIRISデータラボのLINEコマースプラットフォーム「Atouch」は新たな解決策を提示している。

「Atouch」がEC事業者にもたらすメリット

「Atouch」は、EC事業者が抱えるさまざまな課題に対し、次のような具体的な解決策を提供する。

- カゴ落ちの大幅な低下:2回目以降の決済画面ではIDやパスワードを入力する必要がないため、顧客はワンタップで決裁可能。スムーズに購入手続きを進められる

- 驚異的な2回目購入率:「Atouch」導入企業のデータでは、2回目の購入率が32%と高い水準を記録。リピート購入に貢献する

- 最短15日でリリース可能:申し込みから販売開始までの準備期間が大幅に短縮され、手軽にLINEコマースを始めることができる。最短15日でLINEアカウントの運用を開始できる

- 圧倒的なブロック率の低さ:1度でも「Atouch」で商品を購入した顧客のブロック率は4.3%。一般的なLINE公式アカウントの平均ブロック率(40~50%)と比較して非常に低い

- きめ細やかな顧客セグメント配信:QRコードやチラシなど、どこから「友だち」登録されたかといった属性情報を細かく管理できる。これにより、顧客に合わせた最適なコンテンツ配信が可能

- 豊富な機能数と継続的なアップデート:毎月2回アップデートし、継続的に進化し続けている。特にトーク上で決済完了できる点は強み

このほか、既存の基幹システムやECカートとのAPI連携も可能(個別相談)。配送通知や購入通知などもLINE上で自動的に通知される。

料金プランは、初期費用はゼロ円。月額費用は、「トライアルプラン」が5000円、「プレミアムプラン」が1万4800円、「エンタープライズプラン」は別途見積もりとなる。決済手数料は3.25%に加えてサービス利用手数料3%が発生するが、1回あたりのトランザクション費用は3円と、他社サービスと比較しても安価に設定されている。

安達社長は、「月間100万円程度の売上規模であれば、結果的に他社よりも安価に運用できるケースが多い」と説明している。特に「顧客エンゲージメントを高めたい」「販売チャネルを増やしたい」といった悩みを持つEC事業者や個人事業主に導入を勧めている。

「Atouch」の料金プラン

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:「友だち」が増えないのはなぜ? LINE運用の落とし穴。アクティブユーザー増+ブロック率5%未満を実現する施策を解説

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.