オイシックス・ラ・大地は、新潟県を食品関連産業の一大集積地にすることをめざす。スタートアップ企業が高額な設備投資を行わず、先進的な技術を活用した商品開発や改善、テスト販売を行えるようにする。これまで投資子会社通じてパートナー企業とともに、複数のスタートアップ企業を対象に合計で約40億円の投資を実施。2023年に参画した球団運営と併せ、食品産業の支援を通じて地域創生につなげる。

“テスト販売エリア”と位置付ける新潟での取り組み

スタートアップ企業を支援

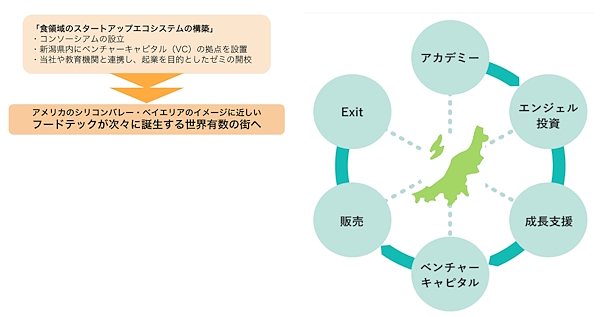

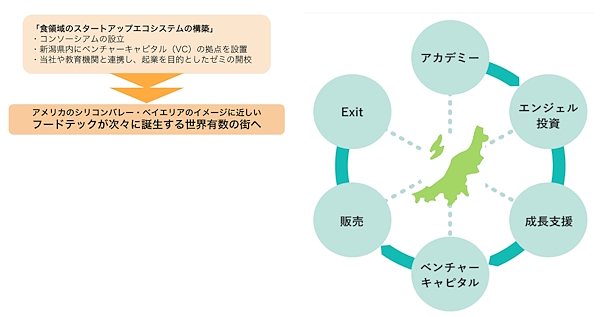

5月19日に新潟県が主催したイベントに高島宏平社長が登壇し公表した。スタートアップ支援を行う「新潟フードテックタウン構想」を掲げる。食品の製造工場の共同利用を行うシェアリングキッチンの設置を検討しており、スタートアップ企業が新商品の開発や改善が行える環境を新潟県内に整備する。

世界有数のフードテックタウンをめざす「新潟フードテックタウン構想」(画像はオイシックス・ラ・大地のニュースリリースから追加)

新潟をテスト販売エリアと位置づけ、地場のスーパーやレストラン、メーカーと連携してスタートアップ企業のマーケティング支援も行う。商品に対する顧客の反響の把握を迅速に行えるようにし、全国展開に向けた成長を支援していく。

高島社長は「IT関連の産業が集積する米国のシリコンバレーのようにしたい」と話す。新潟に食品関連産業を展開する大手が拠点を構え、技術力や研究開発力に優れていることに着目した。

スタートアップ企業の支援を巡っては、2019年に食の領域に特化した投資会社「Future Food Fund」を立ち上げた。パートナー企業として大手小売やチェーン店、銀行などが参加する。投資先は食や農、ヘルスケアで、フードイノベーション領域への積極的な投資を実施する。最近では幼児食ブランドや、自然由来の高吸水性ポリマーの開発事業者、アニマルフリーのチーズの代替品を製造するドイツの事業者へ出資した実績がある。

プロ野球球団経営の狙い

新潟で高い認知度獲得

オイシックス・ラ・大地は、2023年にオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの経営に参画している。2024年からプロ野球2軍リーグ「イースタン・リーグ」に参戦する。

昨年1年間の球場来場者数は約8万人(2軍イースタン・リーグ8球団中3位)だった。経営参画後の1試合の平均観客動員数は、昨年は1200人となったが、今年に入って約200人増えて1400人以上になった。イースタン・リーグ2位の動員数へと成長を続ける。

めざすのは、「ファーム一番の集客力」(高島社長)。経営参画後、自社の事業認知の伸びは、「新潟が突出して高い」(同)と手ごたえも感じる。

テストマーケティングの場としても活用

運営では、「おいしい球団」を掲げ、本業の強みを生かして球場内の飲食の充実を図っている。新潟の生産者とのコラボレーションによる未利用魚の活用や、名産品として定着をめざすスタジアムグルメ等を展開する。

「来場者への食事提供、選手の栄養管理を通じて、食べ物で強くなることを証明したい。野球は観戦しながら、食事を楽しめるスポーツ。新潟ならではの食材を使いで、ここにしかない体験を提供する」(同)と語った。

新潟の地元食材を取り入れたスタジアムグルメの一例

球場をテストマーケティングの場としても活用し、来場者の反応を踏まえて食品宅配「Oisix」の商品化にもつなげる。

選手との距離感を重視し満足度アップ

知名度の向上では、学校の吹奏楽部、キッズダンス、書道、チアリーディングなど地域とのコラボ、子供向けイベントや選手の練習見学など多様なイベントを企画。「選手との距離」を重視し、より身近に感じてもらうことで、来場者の満足度を高める取り組みを進める。

高島宏平社長に聞く球団経営と通販のシナジー

「食品のBtoC、BtoBを行う企業で、新潟にゆかりのないよそ者。皆さんと力を合わせて地域に貢献していきたい」。新潟県が5月19日に主催したイベントの冒頭、オイシックス・ラ・大地の高島宏平社長はこうあいさつした。2023年、プロ野球ファーム球団の経営に参画。高島社長に球団経営の進捗と本業のシナジーについて聞いた。

オイシックス・ラ・大地 高島宏平社長

来場者数は倍増めざす

――来場者数は8万人。平均来場者も伸びている。

まだまだ物足りない。倍増をめざしてさまざまな取り組みを行いたい。

――球団経営のポイントは。

通販事業に似ている。通販は、1回購入した人が次の購入につながることが大事。球団経営も来場者の不満を解消し、いかに次の来場、満足につなげるかが大事だ。球団収益の約半数を占めるのは年間シート。サブスクリプションと同じで、経営、通販の知見を生かしている。

購入単価は上昇傾向

――来場者の不満をどう解消につなげているか。

不満になりやすいのは、提供する食事の待ち時間、寒さ、駅からの遠さなど。容易に解消できない点もあるが、1つ1つ課題を把握して対処している。スタジアムグルメの行列は常に測定して把握していて、開幕時より短くなっている。購入単価も徐々に向上している。

目標観客動員数は20~30万人

――球団経営の参画時、男性層へのブランド認知を本業とのシナジーの一つとして捉えていた。認知は進んでいるか。

球団と本業の明確なシナジー創出には至っていない。ただ、認知度は、新潟県の伸びが他県から頭一つ抜けている。本格的なシナジーは、球団の力がついてからだろう。

――球団運営の成果のめどは。

観客動員数が20~30万人になれば、メディアとしての価値が高まると考えている。

マーケティングとMDを本業に生かす

――期待する本業とのシナジーは。

まずはマーケティングと商品開発で生み出したい。スタジアムグルメで人気の評判が良いメニューを、食品宅配で商品化する。球団経営を通じて接点を得た生産者のネットワークも活かす。

BtoB、BtoCの両軸で事業に反映

――栄養管理などスポーツと食の関係性は年々重視されてきている。関連する研究は。

野球に着目した研究はほとんどない。シダックス(編注:オイシックス・ラ・大地の子会社)の野球部の管理栄養士が論文を書いている。ピッチャー、キャッチャー、内野手、外野手などポジションごとに運動のタイプが違い、必要な筋肉や必要な栄養も異なる。このような研究をグローバルで行っているところは少なく、最先端の研究になるだろう。

――知見を事業にどう反映させるのか。

シダックスが手掛けるBtoB事業で多くのスポーツチームの寮やスタジアムの受託をしており反映できる。BtoCではアスリートが摂る食事メニューを、スポーツに取り組む子どもを持つ家庭にミールキットとして提案することを検討している。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:オイシックス・ラ・大地、球団経営は「テストマーケティング」「認知拡大」の場。食品産業のテックタウン化を図る新潟での取り組みとは | 通販新聞ダイジェスト

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

世界有数のフードテックタウンをめざす「新潟フードテックタウン構想」(画像はオイシックス・ラ・大地のニュースリリースから追加)

世界有数のフードテックタウンをめざす「新潟フードテックタウン構想」(画像はオイシックス・ラ・大地のニュースリリースから追加) 新潟の地元食材を取り入れたスタジアムグルメの一例

新潟の地元食材を取り入れたスタジアムグルメの一例 オイシックス・ラ・大地 高島宏平社長

オイシックス・ラ・大地 高島宏平社長