モールに不満がある人にはスッキリする内容とも言える公正取引委員会の報告書。過去の流れをとらえ、未来に向けてどう動くのかを考えるきっかけにしてもらいたいので、今回はいつもより詳しくまとめてみました。

まとめると、

10月31日に飛び込んできたこのニュース。記事タイトルと要約だけを見ていると誤った理解をしかねないので、ちょっと丁寧に説明します。

これまでの経緯

そもそもの発端というか、プラットフォーマと呼ばれる企業に対して、公取委などが動き出したのが昨年の12月でした。

これは平成30年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備のために、2019年中に基本原則を定めるというもの。基本原則は以下の7つ。

- デジタル・プラットフォーマーに関する法的評価の視点

- プラットフォーム・ビジネスの適切な発展の促進

- デジタル・プラットフォーマーに関する公正性確保のための透明性の実現

- デジタル・プラットフォーマーに関する公正かつ自由な競争の実現

- データの移転・開放ルールの検討

- バランスのとれた柔軟で実効的なルールの構築

- 国際的な法適用の在り方とハーモナイゼーション

急成長したプラットフォーマーは「社会経済的に不可欠な基盤を提供している」としながらも、「デジタル市場における公正かつ自由な競争を確保するための独占禁止法の運用や関連する制度の在り方を検討する」としています。つまり、みんなに必要なものだけど新しいものなので法制度が追い付いておらず、まずは状況を把握して専門家の組織で検討し、法制度を整備していこうということです。

もちろん、Facebookによる個人情報の不正利用や、Googleが欧州委員会に独禁法違反で制裁金を科されたことなど、世界的な動きもあり、取引実態の調査が行われました。Amazonの全商品ポイント還元1%が話題になった頃なので、覚えている人も多いかと思います。

また、これ以前にも公取委は大手ECモールと出店者の間で独占禁止法違反に該当する問題が生じていないかの調査を実施しています。

その後、中間報告を経て今回の発表となったわけです。

今回の発表の概要

ネットショップに関わる人は出店者だけでなく、広告代理店、制作会社などのサポートする企業の皆さんにも読んでおいてほしい資料です。

第1部は時代背景など。上記で説明した内容がまとまっています。世界的な流れなので皆さんご存知ですよね。

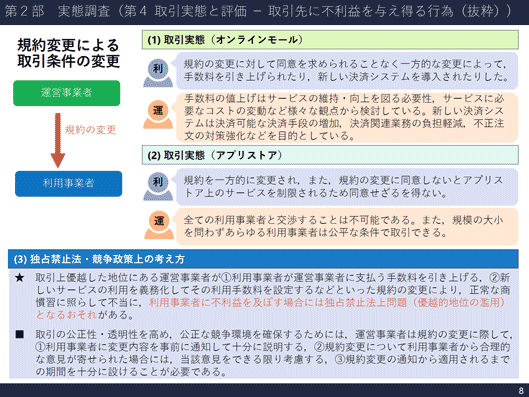

第2部は実態調査、市場の概要。まとめられている調査結果は皆さんにも実感しているものが多いかなと思います。例えば、P.8にある調査結果では以下のようにまとめられています。一方的な規約の変更や新決済システムの導入などです。

規約に同意したくなければモールなどを使わなければいいのですが、モールの売上が大きければそうもいきませんよね。「みんなで頑張ってECを盛り上げていこう!」と言っておきながら、結局はそうなるのか……と思っている人も多いはず。

ただし注意したいのは、調査に意見を寄せる人たちの多くは、何かしらの不満を持っている人たちということです。モールに満足していたら、こうした調査にわざわざ意見する人は少ないですよね。坊主憎けりゃ袈裟まで憎い……ではないですが、一歩引いたスタンスでこれらの結果を見ておいた方がいいでしょう。

第3部にはまとめと今後の取り組みについて書かれています。まとめとしては、なにかしらの「独占禁止法上問題となるおそれがある」。となっていて、それに対してどう対応するのかが書かれています。それが話題となった検索アルゴリズムの公開などです。

運営事業者が検索アルゴリズムを恣意的に操作して自らを不当に有利に扱えば,消費者の自主的・合理的な選択を歪めるおそれがある。本報告書は,運営事業者にアルゴリズムの主要なパラメータとそのウエイトを明らかにすることや,広告枠の取扱いを明確化することが取引の公正性・透明性を高めるために必要であることを示した

─『デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査報告書 (オンラインモール・アプリストアにおける事業者間取引) P.98より

モールやアプリストアの検索順位については言いたいことはたくさんありますよね。これはGoogleの検索結果にも言えます。しかし、これをオープンにすると悪質な業者がどんどん上位に来る懸念もありますし、技術力のある企業だけが上位に来て中小企業は太刀打ちができなくなる可能性もあります。ある程度わからない部分があるから良いこともあるのではないかと、個人的には思っています。

出店者はどうすべき?

こうした流れをふまえ、EC事業者がどうすべきかということですが、1つの考え方は「脱・プラットフォーム」です。今年の8月にこの記事を紹介しました。

自分自身の形をねじ曲げることなく、ねじ曲げられることなく、なるべく、そのままの姿で、そのままの魅力で、なおかつお客さんから支持を得られる、そういうポジションやスタイルを、作り上げることだと思います。変えられないために自ら変わる。

そして、我々中小事業者が、十把一絡げで置き換えの効く軽い存在でなく、「多様な価値」を体現する存在であり、お客さんが価値を感じる存在であるならば、プラットフォーマーも、我々をより尊重することになるだろうと思いますし、これからがそういう世の中になっていくと信じたいです。

─コマースデザイン 代表 坂本悟史氏

まさに「プラットフォーマーも、我々をより尊重することに」なってきそうな流れですよね。そして、売れるかどうかよりも、「自分たちが何をしているのか?」「どんな人の役に立ちたいのか?」といったことを明確にして、外部環境に左右されにくい商売をするということ。9月に紹介したこの記事を覚えている人もいるかと思います。

やるべきことはまずお客様の信頼感を得ること。そして、最終的に共感してもらうこと。そのためには、信頼を積み上げていくことが大事です。

─中川政七商店 取締役兼コミュニケーション本部本部長 緒方恵氏

中川政七商店の緒方恵さんも坂本さんと同じくお客さんの信頼を得ることからと述べています。それができないからモールをやめる。不満があるからではありません。そして、先週もこんな記事が。

モールではお客さまとしっかり向き合えていなくて、このままではお客さまが離れてしまうのではないか、という危機感があったからです。

商売の本質を見失っているのではないかという思いもありました。

─ノース物産 常務取締役 鈴木洋一氏

こちらもまったく同じ。顧客満足よりも売上を優先してしまうことを恐れたということです。

もちろん多店舗に展開して、トータルで利益が出るようにする方法もあります。多店舗管理ツールもありますし、AmazonはAmazon広告を使うことで一気に売り上げを伸ばすこともできます。あくまで選択肢の1つとしての「脱・プラットフォーム」を考えてみても良いかなと思います。

大切なのは「商売」をするということ

2年ほど前の記事ですが私が強烈に覚えている記事を紹介します。私がインタビューをした記事なのですが(笑)。

プラットフォーマー(モール)ついて吉村さんはこう話されています。

認知を拡大させたければどこで出してもいいんですよ。逆に言うと、自社サイトであろうと、楽天であろうと、Yahoo!であろうと出さない理由がわからないんです。

よく言われるのが「だって楽天ってお金取るじゃない」って。だけどあれもよく考えたら変な話でね、リアルで考えたら、どこかの和菓子屋さんがデパートにお店を出してテナント料とられたうえに、売上の何%取られるって文句を言ってるか?っていう話なんですよ。逆に集客をしてくれてるんだから、当たり前でしょ?と僕は思うんです。

─ハイフィット 代表取締役社長 吉村正裕氏

スッキリバッサリです。多少のことがあろうと集客してくれて売れる場所を作ってくれてるんだから、手数料は払って当たり前という考え。前述の「脱・プラットフォーム=自社ECサイト」では、この集客コストを自社で持たなければなりませんから、そう簡単に切り替えられないのが現実です。

吉村さんによると、ネットショップに関わる人が考えておくべきことは以下の3つだということです。

1つ目は、これからのECの流れはどうなるのかということを常にキャッチしておくことです。

2つ目はお客さん、顕在顧客、潜在顧客のニーズは何なのかなっていうところ。何を欲しているのかわからないのなら客に聞くっていう姿勢は、上のほうの人でもやっとくべきだとは思います。

3つ目は商売の本質論もやっぱりかじるべきだと思うので、町に出て、今のこの時代でもリアルで売っているお店の特徴を見つけて、自分の所に取り込めることはないのかなっていう目で見てほしいですね。

─ハイフィット 代表取締役社長 吉村正裕氏

まさに流れをつかんでいれば、今回の報告書を受けて何かしなければならないこともないと思いますし、プラットフォーマー側の変更にも早めに対応ができるはずです。急に何かが発生することはないので、ちゃんとニュースを読んでおきましょう。2つ目と3つ目については言うまでもないですね。

売れないのは誰かのせいにしたくなりますが、規模が小さくてもちゃんと生き残っているお店もあります。不平不満を言うのではなく、目の前のお客様のことを考えていきたいものです。