2700万ダウンロードを突破(2025年2月時点)したタクシーアプリ「GO」から、相乗りサービス「GO SHUTTLE(以下、GOシャトル)」が誕生。12月11日より、豊洲や晴海などの湾岸エリア〜東京駅・有楽町駅・新橋駅方面にて運行を開始している。タクシーの約半額で乗車できるというが、複雑なビジネスモデルをどう実現しているのか。GO株式会社 GOアプリ事業本部 新配車サービス企画部 部長の小野山裕己氏に聞いた。

最大5人で相乗り、1人利用でもタクシーの約半額で提供

GOシャトルは、通常のタクシーとは違い、事前予約をしたうえで乗車するのが基本だ。乗降方法もタクシーとは異なり、運行エリア内に設置された仮想の乗降スポットで乗り降りすることになる。

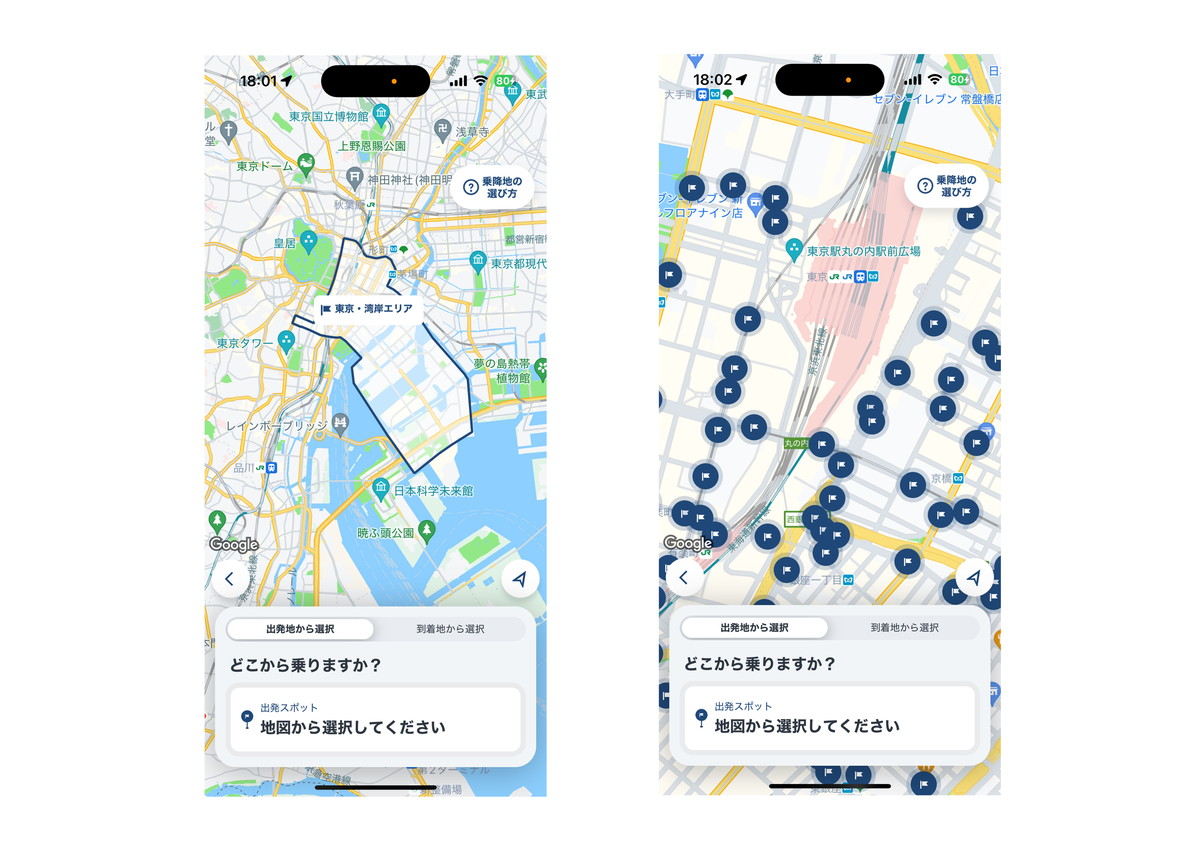

現在、運行中の豊洲や晴海などの湾岸エリア〜東京駅・有楽町駅・新橋駅方面のエリア内には、約400の乗降スポットが設置されており、利用者が乗降スポットを選んで利用する。乗車料金は通常のタクシー料金の5〜6割ほどで、2〜8kmの走行で約500〜1,500円が目安だ。相乗りは最大5名となる。

初期展開となる現時点では、1人で利用できない子どもは乗車不可となる(小さな子どもを膝の上に抱くなどは不可)。また、荷物は自身の座席範囲に収まる程度(膝上に抱えるか、足元に置く)に限定される。

相乗りが前提だが、乗車人数が1人だった場合も運行し、料金が増額することはない。人数が集まらないと運行しない仕様にした場合、使いづらいサービスになってしまうためだ。「採算が取れるのか」とたずねると、「赤字になるケースも想定したうえで、初期に限ってはサービス立ち上げのために一定の投資が必要だと判断をした」と小野山氏は説明した。

「事前予約」と「今すぐ乗る」の2パターンの利用が可能

利用方法は「事前予約」と「今すぐ乗る」の2つがあり、それぞれの予約方法は以下のとおりだ。

事前予約の方法

- GOアプリ内の「GOシャトル」のタブを押し、「+新たに乗車手配する」を押す

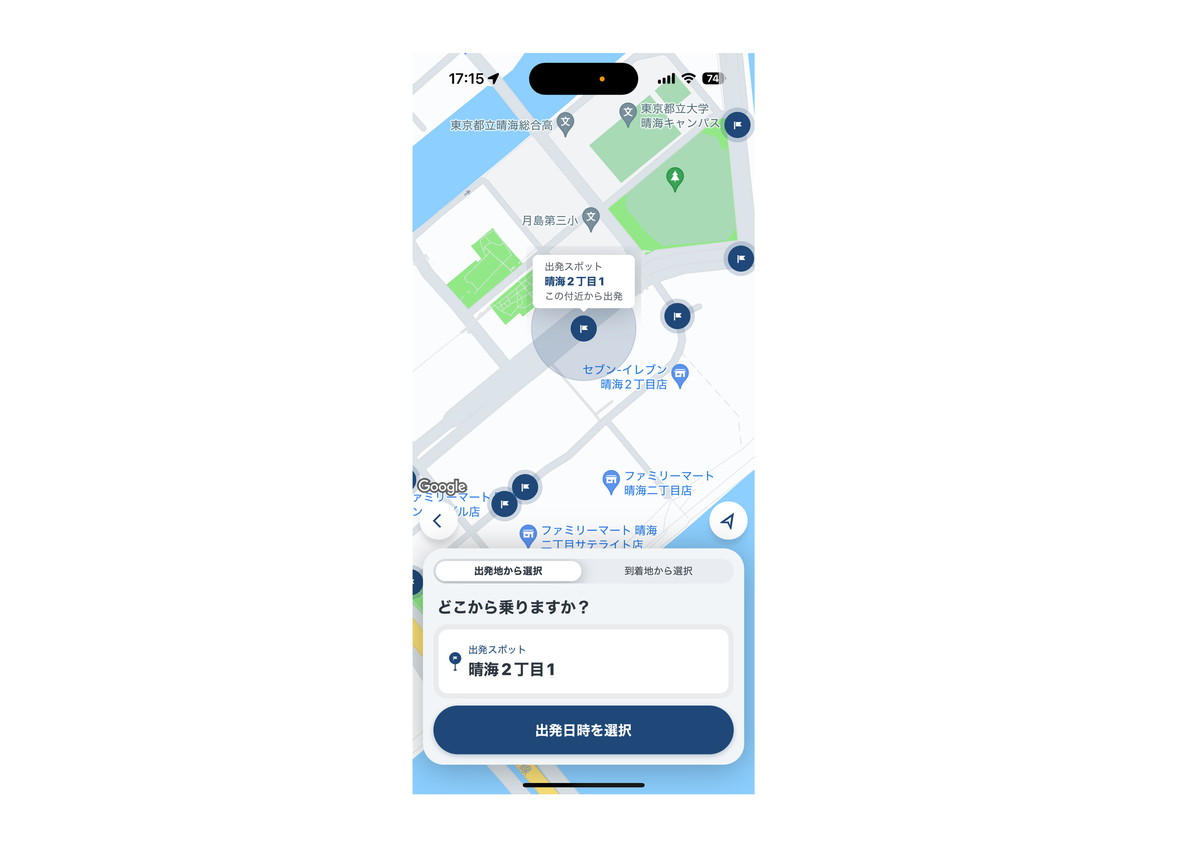

- 地図から「出発/到着」スポットを選ぶ

- 乗車時間を選択して予約する

「今すぐ乗る」の予約方法

- GOアプリ内の「今すぐ呼ぶ」のタブを押し、「乗車地/目的地」を入力する

- 車両の選択肢の中から「GOシャトル」を選ぶ(指定エリアに近いエリア、現時刻に近い時間帯にGOシャトルが運行している場合のみ、選択肢に表示される)

- 地図から「出発/到着」スポットを選んで予約する

予約を完了したら、利用者自身で乗車スポットに移動する必要がある。乗車から決済までの流れは以下のとおりだ。

乗車から決済までの流れ

- 乗車スポットに向かう

- 車が到着したら、指定された座席に着席する

- 降車スポットで降車後、アプリ内で自動的に決済が完了する

乗車の流れは、タクシーというより予約制のバスに近い感覚で、指定された時間と乗車スポットを確認したうえで待機する必要がある。乗車スポットは仮想で目印はないが、車両自体は目立つラッピングが施され、見つけやすくなっている。

GOの3つの強みを活かし、移動の課題解消へ

GOシャトルを開始した背景には、移動にまつわる課題を解消したいねらいがあるという。タクシー業界では2013年に約34万人いたタクシー運転手(個人タクシーを除く)が、2023年には約23万人に減少している。

こうした課題に対し、タクシー事業者が採用を強化するほか、2024年4月1日から日本版ライドシェア(自家用車活用事業)も始まるなど国と業界で課題解決を目指している。だが、それでも地域・時間帯によって局所的なピークタイムが発生するという。

たとえば、都心の通勤・退勤の時間帯や観光シーズンの人気観光地、急な雨や雪などはタクシーが捕まりづらくなります。これに対し供給を増やしているものの、そうするとタクシーは捕まっても渋滞が悪化してしまう。目的地に到着するまでに、通常の1.5〜2倍の時間がかかることもあります(小野山氏)

それならば、単純にタクシーの供給を増やすだけでなく、“効率的な移動手段”が求められる。そこで1台で複数人が乗車できる相乗りを提供することで、供給力強化、渋滞緩和につなげたいと考えたという。

サービス提供にあたっては、GOが持つ「3つの強み」が活きているという。

1つ目は、GOの提供を通じてタクシーのライトユーザーの情報を蓄積できていること。2つ目は、2700万のユーザーに幅広く新サービスをアプローチできること。そして、3つ目は通常のタクシーサービスと相乗りサービスをハイブリッドで展開できることです(小野山氏)

GOシャトルの主なターゲットは、日常的にタクシーを利用しないライトユーザー層だ。GOでは、ライトユーザーがどんなタイミングで、どのようにタクシーを利用するかの情報を数年単位で蓄積している。これに独自のAIマッチングをかけ合わせることで、相乗りのニーズがある場所、時間などを絞り込んで展開できるという。

運行中の湾岸エリア〜東京駅・有楽町駅・新橋駅方面のエリアは、通勤・退勤における需要が大きいと見込んで選定した。湾岸エリアにはオフィスが集中しており、都心の駅から電車を乗り継いで出勤する人が多い。湾岸エリアのタワーマンションなどの住人が都心のオフィスに出勤するケースも然りだ。こうした双方向の移動に需要があるエリアは、相乗りのニーズが高いと見ている。

2700万のGOユーザーの中にはライトユーザーも多くおり、GOアプリ内でGOシャトルを展開するのは他社にない優位性になるようだ。

また、収益性を確保するにあたり、需要に応じて通常のタクシーサービスと相乗りサービスを切り替えながら運営できる点も強みだという。すでにタクシー相乗りサービスは存在するが世間に浸透していないのは、それだけでは収益化が困難であることが要因の一つになるようだ。

複雑なビジネスモデルゆえ、改善は必須

2024年12月11日からGOシャトルを展開するなかで、「通常のタクシーより割安で利用できてありがたい」といった価格メリットを評価する声が一定届いているという。ただ、複雑なサービスゆえ、改善すべき点は少なくないようだ。

その一つは、乗車スポットがわかりづらいこと。現場に目印がないので、利用者とドライバーの認識がズレていると、目立つ車両であっても発見できない可能性がある。また、正しい場所に待機していても、「本当にここでいいのだろうか」という不安が利用者に生まれやすい。こうした課題へのケアとして、利用者とドライバーのコミュニケーションが求められるが、他に同乗者がいる環境でメッセージや通話をどこまで行うかは検討するとした。

加えて、アプリのUXも改善の余地がある。乗降スポットを選ぶフローにおいて、現状は駅名や住所などでスポットを検索でき、地図上で選択する方法を提供している。実際に乗降スポットの選択手順を試したところ、慣れない操作であるせいか選ぶのが難しかった。

今後は、地図アプリのように現在地から目的地までのルート検索のなかでGOシャトルの乗降スポットを表示させたりするなど、予約方法の拡充を検討しているそうだ。

顧客とドライバーのマッチング精度に加え、顧客同士のマッチング精度も向上させなければならないGOシャトル。従来のGOでのタクシー予約よりも一段と複雑なビジネスモデルであり、市場が確立していない難しさもある。まずはサービスとして成立させることを第一優先とし、成立するとなれば、他の都市圏や交通空白地帯と呼ばれる地方への展開も視野に入れていると小野山氏は展望を語った。