WalmartのDX事例 Amazonショックに立ち向かうリテール王が進めたデジタルとリアルの良いとこどり

Walmartはアプリ活用でデジタル化を進めつつ、リアル店舗の強みも武器にしてきました。その一つが、デジタルで注文してリアルで受け取る「BOPIS」。BOPISで叶う顧客の新たなニーズとは。

2021年5月13日 7:00

この記事は、書籍『DX経営図鑑』の一部を特別にオンラインで公開しているものです。

》 DX Case 2「Walmart Amazonショックに立ち向かうリテール王」

》 3「脱Walmart化とデジタル民主主義」、4「リアル店舗の資産をデジタルで最大化」より

Walmartが現在のWalmart.comとなるeコマースを本格的に開始したのは2007年のことです。Kosmixという検索エンジンとデータ分析の会社を買収し、2013年にWalmart Labsを発足させました。これは小売におけるさまざまなデータを分析し、次世代の小売業の開発を目指したもので、スタートアップの買収とインキュベーション(設立して日の浅い企業に経営ノウハウや資金などを提供して育成すること)も兼ねた機関でした。Walmartはその後も、デジタル企業の積極的な買収を続けますが、eコマース領域の成長は鈍く、Amazonが大躍進を続けるなかで苦戦を強いられます。その後、Jet.com買収からようやく潮目が変わるのです。

Jet.com創業者のマーク・ロアは、かつてベビー用品EC(電子商取引)のDiapares.comでAmazonと熾烈な競争を繰り広げましたが、その事業をAmazonに売却することになりました。その後、売却時に得た資本でJet.comを立ち上げます。Jet.comは「ECのCostco」を目指したホールセール型のビジネスモデルで、年会費に50ドルを払えば生活消費財や食品を破格で買うことができたため、大変な人気となりました。

しかしその後、創業わずか2年でWalmartに買収されます(2016年)。従来のWalmartであれば、Jet.comは解体され、ベントンビルの本部によってWalmart流に取り込まれていくのですが、このJet.comはそれまでとは異なる道を辿りました。2014年にWalmartのCEOに就任したダグ・マクミロンは、これまでの吸収型買収を止め、Jet.comを稼動させながら直営ECであるWalmart.comの改革をマーク・ロアに任せることにしたのです。

Walmart化の回避と成功

ロアの下で、Walmartは積極的にデジタルブランドの買収を始めます。ホーム&ガーデンのHayneedle、女性向けヴィンテージアパレルのModCloth、男性向けアパレルDtoCの騎手と目されたBonobosなどを傘下に加えながら、各ブランドサイトを無理やりに「Walmart化」することはせず、各ブランドのファン層を維持しながら、有効な顧客データを手に入れていったのです。

こうして、各ブランドサイトの買収を続けたWalmartは、顧客接点を拡大・多様化しながら、できるだけWalmart色を抑えることでミレニアル層を取り込みました。もとは、EDLP(Everyday Low Price)ブランドとして受け入れられてきたWalmartでしたが、デジタル世代の購買主力であるミレニアル層は、個性的でニッチなものを好み、大手量販店で売られるありきたりな商品を敬遠する傾向にあります。Walmartブランドはミレニアル層に忌避されると確信したWalmart CEOのマクミロンは、ロアのデジタルスタートアップの手法を大いに生かし、デジタルブランドのWalmart化を極力抑えることでミレニアル層の民意獲得に努めたのです。

アメリカのEC市場では、Amazonが圧倒的なシェアを維持しています。eMarketerの調査によると、2016年の段階では1位のAmazonが38.1%、2位のeBayが7.8%、3位のAppleが3.2%、Walmartは4位でわずか2.8%というシェア率でした。しかし、2019年にWalmartは4.6%の3位に、2020年には5.3%の2位に浮上しました。いまだAmazonはシェアを伸ばしていますが、2020年は微増の38.7%ですから、Walmartは他勢力を抜き去り、ポストAmazonの最有力ECプレーヤーに躍り出ることに成功しています。

さまざまなビジネスとの共存

技術面においては、Walmart.comはJet.comのマーケットプレイス要素を取り入れ、むしろ積極的に「Walmart.comのJet.com化」を推進しました。

デジタルビジネスの世界では、決済、ローン、リコメンド、配送管理といったさまざまな単機能型デジタルサービスが接続することで成立します。一企業が囲い込む従来の開発手法では、スピードや柔軟性に欠け、躍進するスタートアップに後れをとっていました。Walmart.comはWalmart Labsを設立するなど、最新技術の導入やプロセス改善に向けて積極的に動いていましたが、大きな成果をあげられませんでした。そのためCEOのマクミロンは、Walmartの従来の帝国主義的な発想を否定し、さまざまなビジネスとの共存による民主主義的な方法での成長を目指しました。Jet.comの買収とロアの抜擢はその象徴といえ、ブランドだけでなく技術開発面においても、脱Walmart化を推進したのです。

従来のプロセスからの脱却

マクミロンの選択は、DXを考えるうえで非常に大きなヒントになります。過去に大きな成功体験を持っている企業ほど、新しいものを「取り込む」という発想を持ってしまい、技術開発面でいえば「自社流にカスタマイズ」しようとします。しかし、デジタル化社会のビジネスは、先鋭化した各サービスがその個性を維持しながら繋がることで、カスタムという手間を極力避け、幅広いデータを処理し、指数関数的な成長をともに目指すエコシステムが主流です。いかに巨大な資本力やIT資産を持ち、先進的な技術を手に入れたとしても、従来のプロセスに閉じてしまっては、旧世代のIT化にとどまっているといえます。それでは「超高速」の世界には行けません。巨人Walmartは、2016年のJet.com買収で覚醒することができたのです。

リアル店舗の資産をデジタルで最大化

Walmartの覚醒は、「脱Walmart化」だけではなく、リアル店舗の小売業が持つ競争力や資産を有効活用し、AmazonなどEC企業との圧倒的な差別化を目指しています。そのキーワードがWalmartアプリであり、BOPIS(Buy Online Pick-up In Store)です。

Walmartアプリの進化

Walmartは2014年から、スマートフォンの公式アプリを本格的に稼働し始めます。当初の役割は、会員証のスマートフォンへの移行でした。多様なディスカウントや特典があるWalmart Membershipの機能をアプリに収めることで、購買時の割引やキャッシュバックポイントを可視化し、モバイルコマースの活用を実現しました。

そして2018年、それまでは別サービスで展開していたWalmart Pay(QRコード型のキャッシュレス決済アプリ)を1つにまとめ、現在のWalmart公式アプリに展開させたのです。このアプリは、2019年にはショッピング分野でのダウンロードランキングが上位に入り、ほとんどのアメリカ国民が持っているショッピングアプリになりました。同アプリは会員機能とQRコード決済に加え、EC購買やピックアップ予約、現金の送金や処方箋機能(処方箋が必要な薬を受け取る認証コードを発行)まで備えています。さらには、特定エリアに限定したバーゲン情報や、タイムセールの告知なども可能です。

こうしてWalmartアプリは、Amazonのような「デジタル」の強みを取り入れつつ、Walmartのような「リアル」の強みをさらに強化したサービスを提供する、万能型の小売アプリへと進化しました。

デジタルがいいもの、リアルがいいもの

BOPISとは、デジタルで注文してリアルで受け取るサービスのことで、2015年頃からアメリカのリアル小売の合言葉になっていましたが、本格的に実現させたのはWalmartでした。

ウェブサイトやスマートフォンで買い物し、店舗まで取りに行くというこのサービスは、受け取りに来た顧客をスピーディーかつ正確にさばくオペレーション体制の構築が課題となっていました。

BOPIS顧客が増え、顧客が受け取りまで待たされることになれば、レジ待ち行列に並ぶのと何ら変わりません。むしろ、すぐ入手できると思っていた消費者にとってはマイナス体験になります。

Walmartは大規模なピックアップセンターを整備し、ドライブスルーのように車で乗り付け、専用のピックアップガレージで受け取りができる仕組みを作りました。消費者はWalmart.comで購買後、受け取り先を最寄りの店舗に指定するだけでいいのです。あとは指定されたガレージに向かい、スマートフォンのバーコードをかざすだけで商品を受け取ることができます。生鮮食品ですら当日配送ができる現代、買い物は全て自宅配送でよいのではないかという意見もあるでしょう。一方で、「今日の晩ごはん」や「明日のイベント」のために、今すぐ欲しい緊急のニーズも常に存在します。また、子どもと店舗までドライブする時間も、日常生活の中で軽視できない体験といえるでしょう。

BOPIS──Walmartのさらなる努力

逆説的にいえば、これらはAmazonでは手に入らない価値であり、Walmartをはじめとする実店舗型リテールの最大の競争力でもあります。Amazonの躍進によって撤退や倒産を余儀なくされたビジネスは、以前はToys“R”UsやSports Authorityなどのホビー用品店、Searsなどの雑貨店、J.C.Penneyなどの高級百貨店でしたが、生鮮食品・雑貨を中心としたWalmartやそのライバルであるCostco、Targetは今も生き残り続けています。

それまでも、日常消費のエンターテインメント性を主張する企業は数多くありましたが、「デジタルのほうが便利なこと(注文、決済、予約)」を積極的に取り入れ、「リアルのほうがありがたいこと(即時ピックアップ)」を本格的に実現できたのはWalmartだけでした。このデジタルとリアルの双方を取り入れるのは非常に大変なことです。多くの企業がBOPISを提唱しつつもうまくいかなかった背景には、受付時間の制約やミスの多発、顧客対応がスピーディーに進まないなどの「期待値と体験のギャップ」がありました。Walmartはデジタルスピードに合わせて既存のオペレーションを組み直し、理想的なBOPIS体験を提供するようになったのです。

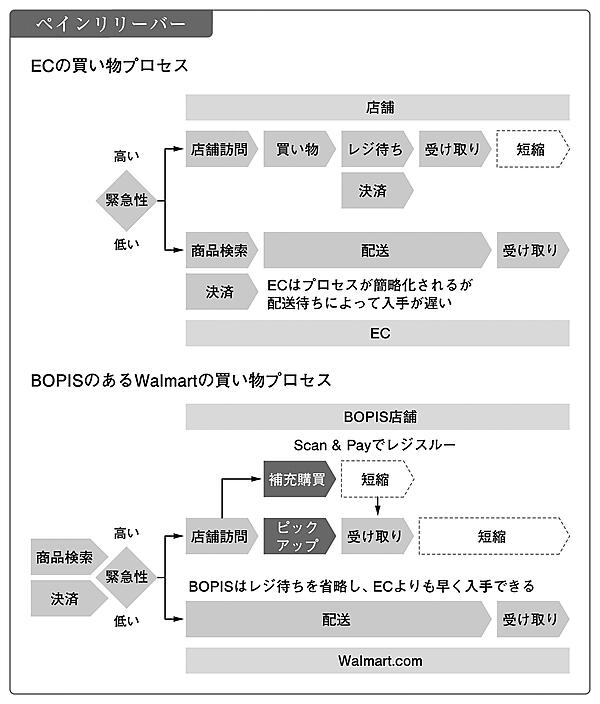

Walmartが取り去るペイン

──今欲しいものを最短で手に入れるために

1970-80年代のIT化、そして2015年以降のデジタル化を通じてWalmartが一貫しているペイン除去は、全体購買時間の短縮です。Walmartの大型店舗は、行けば何でも揃う「ワンストップソリューション」という価値を提供します。何店舗にも行かなければ揃わない生活雑貨や生鮮食品などがWalmartでは全て手に入るので、街中を駆け回る非効率性を回避できます。

一方、eコマースの登場によって、Walmartに「行かなくても」何でも手に入る時代が訪れました。アパレルや家電、大物雑貨の需要はeコマースに大きく流れますが、生鮮食品など「今すぐ手にに入れたいもの」を店舗で購買する需要が絶えることはありません。BOPISで受け取り予約を入れ、注文し忘れたものは受け取りついでに店舗で買えば、「今欲しいものを今手に入れる」ことができ、レジ待ちも回避できます。

eコマースの配送は極めて便利ですが、何時に届くかわからない以上、「今欲しいもの」の入手には向いていません。むしろ、このタイムラグは、eコマースが生み出した新しいペインです。Walmartはeコマースができない「ワンストップで必需品の調達」を実現し、買い回りやレジ待ちという非生産的な時間の短縮に努めています。

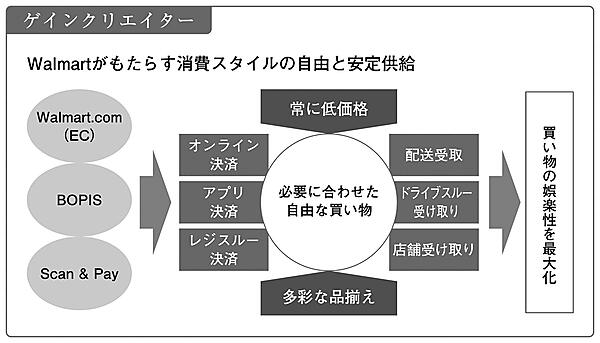

Walmartがもたらすゲイン

──最短・最安と、入手方法の自由

Walmartがもたらすゲインは、今欲しいものを「最短・最安」で手に入れるという創業からのペイン除去に立脚しています。明日でいいものはAmazonで十分なのです。Walmartは「明日でいいけど、今日あったほうがいいかもしれない」ものも含めて提供し、日常消費を小さなエンターテインメントにします。急がない商品は配送で、今欲しいものはBOPISで、気づいていないものは店舗で思い出して買えばいい、という入手方法の自由が、買い物体験の利便性と娯楽性を同時に高めているのです。

配送という選択肢しかないAmazonは、ここが最大の弱点です。Walmartによって消費者は、消費のエンターテインメントをスタイルに合わせていつでも楽しめる、極めて大きなゲインを手に入れたのです。

小売業のビジネスモデルを転換するWalmartのDX

2020年、コロナ禍に苦しむアメリカでは第3四半期のeコマース消費が前年比79%に増加し、Walmart.comもまた79%増となりました。Walmartは同年にサブスクリプションサービスのWalmart Plusを発表していますが、これは明らかにAmazon Primeを意識したものです。また、2014年からWalmart Closed Loop(ウォルマート閉域網)と呼ばれる広告ネットワークを構築し、広告事業にも力を入れ始めています。Walmart.comと買収したデジタルブランド全ての測定を一元化し、店舗データとのマッチングを行うことで、リアルでもデジタルでも広告の売上貢献効果が確認できる仕組みを作りました。

現在展開するWalmartのデジタル広告は、同社が提供するプラットフォーム上から広告主や広告代理店が直接買い付け、管理できる、Amazonと同様のモデルです。Walmartの広告プラットフォームを通じてGoogleやFacebook広告を買い付ければ、デジタル・リアル双方のWalmart店舗での売上貢献を測定することができます。現在のWalmart.comおよび関連ブランドの総アクセス数は月間4億訪問を超える勢いで、日本の楽天と同レベルの媒体力を持っています。Walmart実店舗の訪問顧客数は月間10億人を超えるとされ、9割のアメリカ人が、少なくとも年に1度はWalmartを利用しています。Walmartのデジタル広告進出は、先述の「製販同盟」のデジタル版ともいえるでしょう。メーカーはWalmartでの売上に加えて、広告効果のデータを入手できるので、販売・生産予測はもちろん、ブランディングや販売促進のための莫大な広告費の投資効率を上げることができ、デジタル世代にも正確に訴求できることはメーカー各社にとっては嬉しいサービスです。

Walmartは、ブランドスローガンであるEDLPを常に実現すべく、積極的にデジタル化を取り入れてきました。小売業という低収益率の弱点を補うべく広告領域に力を入れ、さらなる投資原資を確保して、新しい小売業のビジネススタイルを模索しています。

勝てるDXの本質

~次に生き残るのは、誰か?~

世界の伝統的企業やスタートアップがいち早く取り組んできたDXの数々。各事例をつぶさにレポートしてきた「DX Navigator」編集部の知見をまとめ、事例分析と価値提供のプロセスを可視化した一冊です。

本書は世界全32社のDX事例を収録。いずれも、顧客/ユーザー視点での「ペイン(苦痛)」と「ゲイン(利得)」を切り口に、顧客/ユーザーが最終的に得た「価値」について解き明かします。

Part 1では、従来の商習慣や価値提供の概念を新しい基準に転換させた「ゲームチェンジャー」である9社―Netflix、Walmart、Sephora、Macy’s、Freshippo、NIKE、Tesla、Uber、Starbucks―を取り上げます。

Part 2では、海外のスタートアップを中心に日本企業も加えた23社の事例を、業界別に紹介。多くの顧客/ユーザーから支持を得た、各社のエッジが効いた斬新なアイデアとその背景に鋭く迫ります。

日本の「DXブーム」には問題も潜んでいます。DXとは単なる技術導入やカイゼンを言い換えた言葉ではなく、「ユーザーが最終的に得る価値」を見つめ、新しい価値提供の仕組みを創り出すということ。これからも続く企業の変革、世の中の変革のなかで、次に生き残るのは誰か?