YouTubeは、動画を軸としたコミュニケーションメディア

メンバーズの小野寺翼と申します。企業のソーシャルメディア運用担当者を対象に、「複数ソーシャルメディアの統合運用」をテーマに連載を担当しております。第5回は「YouTube」の企業活用がテーマです。

YouTubeは、動画を軸としたコミュニケーションが実現できるメディアです。企業は、YouTube上に開設した自社のチャンネル(YouTubeチャンネル)に、動画を公開します。生活者はその動画を視聴・評価・シェアできます。

YouTubeユーザーは、企業が開設したチャンネルを登録することで、ログイン後のトップページの一覧に、登録したチャンネルの動画を優先的に表示できます。このように、企業のチャンネルと生活者がつながっていることから、YouTubeがソーシャルメディアと見なされるのでしょう。

企業のチャンネルでは「3H」を意識した運用を

YouTubeチャンネルを企業が運用していくにあたっては、

- ターゲットユーザーのインサイトを理解し

- そのユーザーの興味関心を捉え

- それに応え得る動画を提供する

ことが重要です。

そこで、YouTubeを運営しているグーグルが提唱する「3H(Hero-Hub-Help)」という考え方を紹介します。これは「“3つのH”のいずれかを、コンテンツに盛り込もう」という考え方です

3H(Hero-Hub-Help)とは

Hero(ヒーロー) ――認知拡大やバズを狙った人気コンテンツ

例:- インパクトがある、エモーショナルで、魅力的な動画

- 広告をともなった大規模キャンペーン紹介動画

- バズを狙ったユニークな動画

Hub(ハブ)――生活者がつながりつづける、訪問動機となり得るコンテンツ

例:- 定期的にアップされるコンテンツのシリーズ

- ユーザーが楽しみにして、チャンネルを訪れたくなる動画

Help(ヘルプ)――生活者のニーズに応えるコンテンツ

例:- ユーザーの悩みを解決する実用的な動画

- ノウハウやハウツー動画

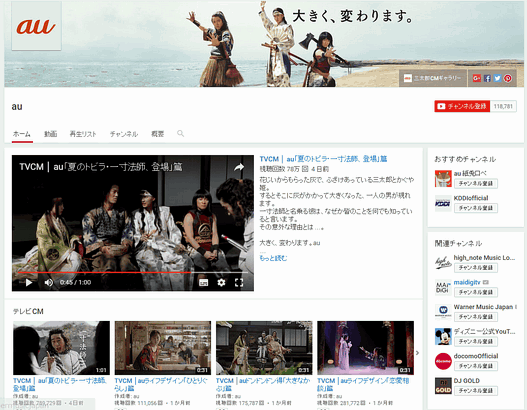

3Hをうまく活用している企業の事例として、「au」のチャンネルを紹介します。「au」は、3Hそれぞれのパターンの動画を公開し、チャンネルを運用していることがわかります。企業によって紹介できる動画の種類・本数などは、いろいろ制限があると思いますが、「3H」を参考にしてみてください。

auのYouTubeチャンネル

- チャンネル登録者: 11万8,781人

- 視聴回数: 1億5,246万1,345回

Hero(認知拡大やバズを狙った人気コンテンツ)

「三太郎シリーズ」としてテレビ放送されているCM動画のほか、関連したWeb限定動画も紹介している。

Hub(生活者がつながりつづける、訪問動機となり得るコンテンツ)

実店舗(auショップ)をテーマにしたオリジナルドラマシリーズを配信。店舗スタッフと来店客との触れ合いを描いた、心温まるストーリーが人気を集めている。

視聴回数7万2,354回

Help(生活者のニーズに応えるコンテンツ)

自社キャリア端末の操作方法を、わかりやすく動画で紹介している。

視聴回数46万5,463回

YouTubeは動画コミュニケーションにおける「ハブ」

このように、YouTube運用の基本は、チャンネルへの動画投稿ですが、もう1つ、Webマーケティングや動画マーケティングにおいて欠かせない重要な役割があります。それは、企業と生活者の間に動画を軸としたコミュニケーション機会を提供する、「ハブ(接点)としての役割」です。

YouTubeは、単に“動画を再生するだけのメディア”ではありません。テレビCMを初めとしたマスメディアで展開された動画のストック場所にもなります。

動画をストックしておき、ソーシャルメディアや自社サイトなどのオウンドメディアで、YouTubeの動画を紹介したり、逆にYouTubeの動画から、オウンドメディアへ送客したりすることができます。これはまさに、“動画コミュニケーションのハブ”といえるでしょう。

- YouTube動画を、オウンドメディアのメインコンテンツとして利用

- YouTube動画から、オウンドメディアへ送客

- YouTube動画を軸に、複数ソーシャルメディアを運用

こうした展開の事例を、いくつかご紹介します。

①YouTube動画を、オウンドメディアのメインコンテンツとして利用

YouTubeで展開しているオリジナル動画を、オウンドメディアのメインコンテンツにしている事例です。また、再生を初めとした動画の操作も、YouTubeの機能を活用しています。

MUJI to Relax2016(無印良品)

「MUJI to Relax2016」というコンセプトを動画メインで紹介しています。ページ内にテキストや画像による詳しい説明はなく、ページに表示されている「PLAY MOVIE」ボタンをクリックすると紹介動画が再生されます。そんな、動画を軸としたコンテンツです。

コカ・コーラ(Coca-Cola)公式ブランドサイト

マスメディア(TV)で放送されたCM動画を軸に、オウンドメディアのコンテンツを作り上げている企業も多数あります。その場合、YouTubeに動画をストックし、その動画をオウンドメディアで展開するという方法がよく採られます。

コカ・コーラも、TVで放送された複数のCM動画をYouTubeにストックし、それらをオウンドメディアで改めて紹介し1つのコンテンツとして成立させています。

YouTube動画をオウンドメディアで展開する場合、YouTubeの「動画を埋め込む」機能を活用するという方法があります。YouTubeのヘルプページを参考にしてみてください。

- 動画と再生リストを埋め込む(YouTube ヘルプ)

②YouTube動画から、オウンドメディアへ送客

こちらはYouTube動画からオウンドメディアへの送客につなげている事例です。動画上に表示される「YouTubeカード」を使い、商品の特設サイトやYouTube内の他のオリジナル動画に、リンクを行っています。「YouTubeカード」の詳細は、YouTubeのヘルプページを参考にしてください。

- 動画にカードを追加する(YouTube ヘルプ)

キユーピーハーフ「卵、好きですよね」篇 60秒 福山雅治 キユーピーCM

自社商品のTV CMをYouTubeで紹介し、人気を集めています。ただCM動画を紹介するだけではなく、動画上に「YouTubeカード」を表示することで、商品サイトも紹介し、サイト自体のアピールならびに送客のきっかけにしています。

YouTubeカードは、自社サイトにリンクするだけでなく、他のYouTube動画にリンクすることも可能です。ストーリー性をもたせたシリーズ動画など、「同シリーズの他動画の紹介」などにも活用できるでしょう。

③YouTube動画を軸に、複数ソーシャルメディアを運用

まずYouTubeに動画をアップロードし、他のソーシャルメディアでも展開するというケースもあるでしょう。逆に、他ソーシャルメディアでの発信を優先し、公開した動画のストック場所としてYouTubeを活用するケースもあります。

生活者との動画を軸としたコミュニケーションを拡大するのであれば、タッチポイントをYouTubeに限定せず、FacebookやTwitterなど、複数のソーシャルメディアに露出していくとよいでしょう。

ただ、こうした展開方法の場合、1つ注意が必要です。FacebookやTwitterでYouTube動画のURLをシェアした場合、それぞれのメディア上で視聴できますが、動画ファイルを各メディアに直接アップロードしたときと比べ、機能面での制限(例:自動で再生されない)などから、リーチ数が少なくなる傾向がある点です(メンバーズ独自調査より)。

ですので、他ソーシャルメディアに動画を展開する場合は、YouTubeの動画をリンクで紹介するのではなく、各メディアへのアップロードが推奨されます。

事例:ローソン

ローソンでは、「スピードくじキャンペーン」において、同内容の動画を、「YouTube」「Facebook」「Twitter」「LINE(メッセージ)」でそれぞれ展開しています。

- YouTube

- LINE(メッセージ)

「交流を作り出すハブ(接点)」としての役割を大切に

今回は、「複数ソーシャルメディア統合運用におけるYouTube」をテーマに紹介しました。

YouTubeをビジネスで活用する場合には、「チャンネル運用」「ソーシャルメディア運用」という枠に閉じず、広い意味での「動画を軸とした交流を作り出す、コミュニケーションハブ(接点)」として考えるとよいでしょう。そのなかの1つとして「複数ソーシャルメディア統合運用」があるのです。

今回紹介したとおり、YouTubeで展開した動画を他ソーシャルメディアで展開。逆に、ソーシャルメディア発信を前提に制作した動画をYouTubeにストックする。そんな使い方を広い視点で考えていきましょう。

- この記事のキーワード