Aggregator

2010年のGWに読んだ本たち

今年のGWは、何冊か本も読みました。下記にご紹介。

● 『次世代広告進化論』(須田伸著・SoftBank Creative)

ご存知、スダシンさんの本です。これはGW前に読み終わってました。日経ビジネスオンライン「Web2.0(笑)の広告学」での連載を大幅に加筆修正したという本書。

まだ広告で「騙せる」か? マスメディアとネットはなぜ嫌い合うのか? 発言する消費者は脅威か? 広告の成功法則は変わったか? これからの広告は何をすればいいのか? という目次に沿って、スダシンさんの広告論が語られています。

壇れい好きの僕としては、後半にあった、「金麦妻」は男性のファンタジーか?女性蔑視の広告か?という考察が非常に興味深かったです(笑)

また、「事実やデータに基づく選挙戦をやりたい」と言ったオバマ大統領の話や、計測可能な成功を定義し、常にテストを行い、セグメントごとに評価するといった考察(つまり最終的なコンバージョンからさかのぼって計測可能なプロセスに段階を分解していく作業)は、いつのまにか手段が目的化してしまいがちな企画作業の中でハッとさせられました。

「広告のルールが大きく変わった今、企業は小手先の広告表現に頼るのではなく、自分たちの強みを生かしたバリューある商品やサービスをつくりだし、モノを言う消費者やインナー(従業員など)と連携して、彼らとコミュニケーションを緊密にとりながら、生態系の一員として活動していかなければならない」

これは、本書の「おわりに:今こそ、We try harder.」にある一文です。マーケティングコミュニケーションも大切だけど、その前に、いまこそマーケティングそのものの革新が必要なのかもしれない、ということを強く示唆している気がします。

● 『仕事は、かけ算。』(鮒谷周史著・かんき出版』

GW前に、『キズナのマーケティング』のPRでお会いした鮒谷(ふなたに)さんは、購読者数日本一(20万部)を誇るメールマガジン「仕組みと掛け算でビジネスを成功に導く【平成進化論】」の発行者です。

大変失礼ながら鮒谷さんの著書は拝読したことがなかったので、読ませて頂きました。これがまた仕事(というか人生)のTipsが1つ見開き2ページで簡潔にまとまっていて読みやすいのなんの。1時間か1時間半もあれば読めちゃいます。

特に印象的だったフレーズをいくつかご紹介。

- 「自分が本当に望むものは?」と自分自身に問いかけることで、行動を鈍らせるリミッター(制限)が見えてくる。

- 明るい笑顔が絶えない人のところに人は集まるし、友達もできる。そして、結果として幸せもやってくる。

- 「ありがとう」は本当にありがたい言葉。心の中でつぶやくだけで、マイナスの世界がプラスに変わる。

良著でした!

続いて、ヤフトピ本を2冊連続で。

● 『ヤフー・トピックスの作り方』(奥村倫弘著・光文社新書)

大きなPRパワーを有するヤフー・トピックスを手がけるヤフーR&D統括本部長編集本部メディア編集部長 奥村氏による本です。

情報提供契約を結ぶ150の報道機関から送られる1日3500本以上の記事の中からトピックスとして掲載するのは約60本に過ぎない(トップページに掲載されるトピックスはさらにその一部)そうな。スゲー確率だ。

一部の方からは「歯切れが悪い」とか、「結局どうやったらヤフトピに載るかはわからなかった」などという意見もあるようですが、個人的には知っているようでその舞台裏のことは知らなかったという意味でとっても参考になりました。これからヤフトピを見る目がかわりそうです。

で、同日の4月20日に上梓されたのはこちら。

● 『ヤフートピックスを狙え』(菅野夕霧著・新潮新書)

こちらは、タイトルからしてちょっと香ばしいニオイがしたものの、著者は市ヶ谷経済新聞(シブヤ経済新聞のFC)の編集長でもあり、メディア側からの意見としてもバランスのとれたものでした。

前半は、上記「ヤフートピックスの作り方」の著者・奥村さんへのインタビューが中心、後半は過去ヤフトピに掲載された事例の類型化(ケーススタディ)ですが、「載せる側」ではなく「いかに載せてもらえるよう頭を使うか」という載せてもらう側の視点でまとめられているので、せっかくなら2冊一挙に読むことをオススメします。

本書の中で紹介されていたヤフー・トピックスの特徴は下記の通り。

- 1日約3500本の中から選ばれたトップニュース

- 見出しは、”見せる” 全角相当13文字で

- 見出しに華美な装飾はなし

- より理解が深まる関連情報サイトのリンクが多数

- 8本の並びには「硬←→軟」のグラデーション

- その選抜は人間によるアナログ作業

- ジャンル別トピックスを経て、トップページへ掲載(1部未掲載なものも)

- 「ユーザーの利益」「中立性」「新しい見せ方」「広く・深く・早く」の4本柱

- これまで埋もれがちだった地方や地域ニュースに「光」を当てる

2冊読むと、なるほどヤフートピックスに取り上げてもらうのではなく、取り上げてもらいやすいニュースの作り方について勉強になると思います(平易に書かれているので、PR業界の方にはちょっと物足りないかもしれません)。

当然ですが、「これさえ読めば誰でも宣伝費ゼロ円で確実にヤフートピックスに掲載してもらえる!」なんて魔法が書いてある本ではありませんので、ご注意を。2冊両方ともに書いてあった「余計な修飾語をなくしてもなおパワーのある情報こそ本当のニュースだ!」というフレーズには大いに納得させられました。

● 『予想通りに不合理』(ダン・アリエリー著・早川書房)

読みたいな、読みたいな、と思いつつずっと読めていなかった行動経済学の第一人者、ダン・アリエリー氏の本です。タイトルだけだと「?」という感じですが、内容は、私たち人間は経済学で定義される完全な情報(選択肢)を持ち、完全に経済合理的な判断をくだす生き物ではなく、多分に不合理な判断の連続の中で生きている、ただしその不合理さにも一定の規則性があり、予想することができる、というものです(本書タイトルのゆえん)。

不合理な意思決定とは、たとえば、会社に無料のコーヒーがあるのにスタバで高いコーヒーをテイクアウトで買ってしまうのか、なぜ1セントのアスピリンにできないことが50セントのアスピリンならできるのか、なぜ選択の自由のせいで本来の目的からそれてしまうのか、なぜ自分の持っているものを過大評価するのか、などなど、著者がMITやハーバードなどで繰り返し行った実験結果をもとに、わかりやすく解説しています。必読です。

関連する本として(特にPR業界では有名な)下記の本があります。

● 『影響力の武器 - ひとはなぜ動かされるのか』(ロバート・B・チャルディーニ著・誠信書房)

アマゾンでは、

「ふとした隙につけこまれ、あれよあれよという間に欲しくもないものを買わされてしまった」「ひっかかるはずのない怪しい〈儲け話〉に乗せられてしまっ た」「人気商品なのに品薄なことが多い・・・・・・」などなど。本書の著者は、街頭や個別の訪問販売、怪しげな宗教の寄付などで苦い思いを味わった経験か ら、セールスマンや広告主の世界に入り込み、人がどのような心理的メカニズムで動かされるのか解明した。

と紹介されています。こちらも必読かと。

また、社会心理学寄りであまりにも有名なこの本も再度読むといいかもしれません>自分

● 『人を動かす』(デールカーネギー著・創元社)

ちなみに、本書のエッセンスは、大柴ひさみさん(ツイッター @hisamioh)のソーシャルメディアマーケティングセミナーのときにも紹介されています。他者への影響力、私たちの不合理な意思決定、その不合理さの法則性、人の心と行動に影響を与えるもの。これらは全てソーシャルウェブうんぬんのずっと以前から大きなテーマだったものです。

世の中がソーシャル化していく中で、再度大きく注目されている領域として、Back to the Basicが一番良いのかもしれません。

最後に、昨日TSUTAYAで見つけたこの本。

● 『影響力 - その効果と威力』(今井芳昭著・光文社新書)

本書は、さっきご紹介した『影響力の武器』の共訳者である今井氏の本です。4月20日に上梓されたばかり。『影響力の武器』はハードカバーでまぁまぁ読み応えがありますので、まずはサラッと派の方はこちらの方から読むと良いかもしれません(僕もまだ途中ですが)。

まだまだ読みたい本が10冊以上たまってますが、まずはここまでがGWの読書記録ということでー。

セミナー情報:マスメディアン「スキルアップ」セミナー

いつもお世話になっているマスメディアンさんでスキルアップセミナーなるものをやらせて頂くことになりました。

![]()

●日時

2010年6月3日(木) 19:30~21:00

●受講料

無料⇒ですが、5月中にマスメディアンの転職支援サービス(無料)に登録した方という条件付のようです

●場所

表参道

●内容

いつものお話に加えて、これからのビジネスパーソンはどうソーシャルメディアと付き合っていくか的なお話をしようと思っています。

近いうちに転職をお考えの方はぜひ(笑)

まさに五月晴れのゴルフは超気持ち良かったス

高校時代の友人(当然同い年)に、未だ頑張ってプロゴルファーを目指している友人がいます。

今季初優勝を果たした石川遼君は18歳。僕の友人は37歳と実に20歳ほども年齢が違うわけですが、彼はいまも千葉のゴルフ場でキャディをやりながら、毎年プロテストを受けています。いろんな人がいろんなことを言うわけですが、本人が納得するまで頑張ってほしい!

ということで、せっかくGWだし、その友達が勤める大栄カントリークラブで奥さんとツーサムでゴルフをしてきましたー(写真左側が友人。変なポーズしてます)。

コースに出たのはお正月以来、約4ヶ月ぶり。スコアは118と相変わらず・・・。

せっかくウィンドサーフィンを一旦お休みしたことだし、ちゃんとゴルフのレッスン行こう、うん。明治神宮外苑ゴルフ練習場か、世田谷モダンゴルフあたり。そろそろ100切らないと恥ずかしい・・・。

で、今日コンビニで目に留まって思わず買っちゃったのが週間ダイヤモンド「日本のゴルフ2010」 プレー満足度トップ100のコースのうち、行ったことがあるコースは1つか2つほど。もちっとうまくなったらいろんなところでプレーしてみたいもんです。

それにしても、最近の週間ダイヤモンドはTwitter特集にはじまってFREE特集、もしドラ特集とウマいよなぁ・・・。ついつい買っちゃいます。

あ、あと、ダイヤモンドの中にあったおじさまのゴルフファッションについて。

個人的にはアスリート系にチェンジしたいなぁ・・・と思いつつ(さすがに赤パンに黒シャツは勇気ありませんけど)、アスリート系ファッションでスコア120というのが一番ハズカシイので、しばらくはナイスミドル系でいきたいと思います(せめてスコアが90台前半くらいになるまでは)

がんばる!

2010/3米Twitter.com月間利用者数、2,129万人

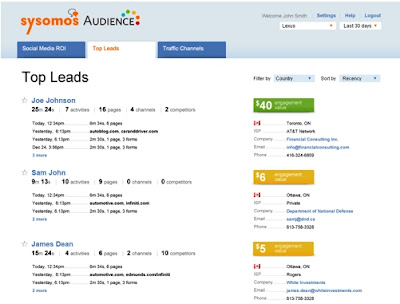

ソーシャルメディア計測のSysomosが、"Audience"を発表

http://www.sysomos.com/audience/

これはソーシャルメディアのROIを測るサービス。潜在顧客とその価値についてよりよく知ることを狙いとしている。サイトで何が起きているかを測るアクセス解析と、誰があなたの会社やブランドについて話をしているかを追跡するソーシャルメディア監視サービスの間を埋めるものだという。

2009/3米Twitter.com月間利用者数、2,000万人突破

2010/3Twitter.com利用者数752万人に、キャズム超えたか(ネットレイティングス)

2010/2、日本のtwitter.comサイトの利用者は1,000万人を超えた

米Twitterユーザ、2012年には3,600万人に

Twitterアカウントの非米国比率は6割超に

Twitter、9ヶ月以上利用者のさえずりが全体の4割超を占める

オーストラリアでもTwitterの利用がこの1年で7%から23%に

2010/1米携帯ブラウザからのTwitter.com利用者は470万人

Twitterの利用率は8.2%、富士通総研調べ

2010/1日本のtwitter.com利用者数は約500万、Amebaなうが100万

2010/1、日本のtwitter.com月間利用者、自宅からだけでも357万人に

Twitterに代表されるミニブログ関連PCサイトの2009年の訪問者数は1,230万人

日本の2009/12のTwitter.com利用者数、300万を軽く超えたようだ

2009/11のTwitter.com利用者数、日米とも微減で横ばい

2009/10日本のTwitter.comサイト利用者は一転減少へ

米Twitterもう飽きられたか、2009/7をピークに月間利用者は減少に転じる

日本でも2009/9のTwitter利用者の伸びは小休止だな

2009/9の米Twitter月間利用者数、約2,350万人で足踏み

米Twitter、この1年で月間利用者数が12.7倍に

米Twitter利用者数は停滞、新規ユーザー減が理由か

2010/2米調査、Twitter利用者は1,700万人、少なくないか?

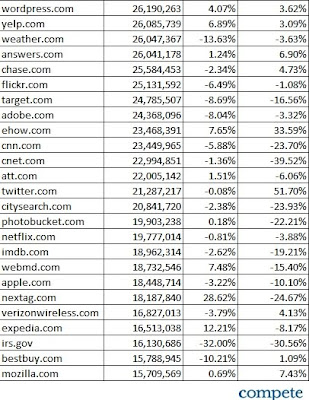

2010/5/1の週の米検索エンジンシェア、Googleが71.40%

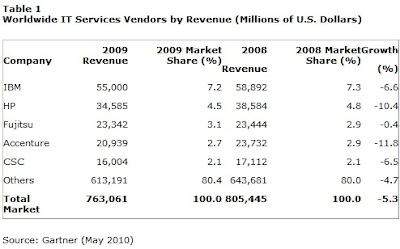

2009年の世界のITサービス売上、5.3%減

広告会社が直面する3つの試練

このブログでもいろいろな視点で、「広告ビジネスの構造変化」を書いてみた。広告会社の進化は、スペースブローカーから発して、広告スペースを買ってもらうために、周辺のソフトサービスを提供するスキルを磨いてきたというものだ。特にテレビ広告のタイム・スポットを買ってもらうために、マーケティング調査、クリエイティブ提案、連動したプロモーション施策などを提供してきたのだ。

しかし、「買うメディア」はマーケティングメディアのひとつになろうとしている。従来の広告活動においては広告メディアを買って、コミュニケーション、プロモーションを行なうことがほとんどすべてだったが、そうした時代は終焉しつつある。

しかも、「買うメディア」以外に急激に台頭する「所有するメディア」「評判を得る(ソーシャル)メディア」は、いずれも広告会社に知見が乏しいものだ。企業の自社メディアに至っては、全く広告主に太刀打ちできない。

つまり広告会社に訊かないと分からない世界は、広告マーケティングにおいて3つのうちのひとつになってしまったのだ。

さらに、その「買うメディア」でさえ、様々な広告プラットフォームの出現で、中抜きに合う可能性が非常に大きい。広告主はオンラインで直に買える。代理店に任せたとしても、それは単に面倒臭いからアウトソースするだけで、そういう付加価値は極めて低い。

さらにさらに、広告会社以外にも広告マーケティングのプレイヤーが増える。今まで広告会社、システム会社、戦略コンサル会社、調査会社などの領域ははっきりしていたが、これらの領域がオーバーラップしてきている。ネット広告専業会社が台頭したように、新たな参入組は今後も増えるだろう。

今の広告会社の仕事には、様々な付加価値の仕事が同居している。コンサルティング(これはほとんど出来ていないが・・・)、プランニング、オペレーションなどだが、これらを同一の給与体系で行なうのはすでに無理がある。またこのネット時代にオペレーションを東京のど真ん中でやらなきゃいけない理由はない。とはいえワンストップでこうしたサービスを行なう価値は高い。いずれにしても根本的なリストラクチャーが必要なのである。

・ 今の社員の知見の及ぶ範囲が、基本「買うメディア」だけである。

・ 「買うメディア」も広告プラットフォームで広告主が直で買う。

・ 領域がオーバーラップして競合するプレイヤーが増える。

基本、この3つが「広告会社が直面する試練」である。そしてもちろん最大の敵は、今の経営幹部が未だに持っているマス広告での成功体験であることは言うもでもない。

マッキンゼーによるクチコミ評価方法

------------------------------

Message Content: What are they saying?

Sender: Who is talking?

Network: Where are they talking?

Message Source: What is the trigger?

------------------------------

2010年度 第1回 HCD-Netサロン「アドバンスデザインとHCD」

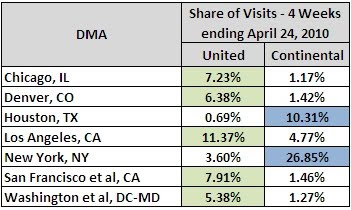

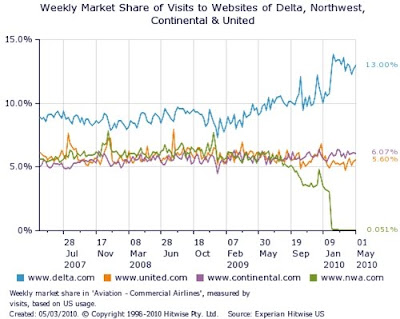

UnitedとContinentalの合併によるサイト利用の今後は?

2010Q1の世界のスマートフォン、出荷台数は67%増、タッチスクリーン型が約6割

Webnodeでサイトを公開する前に行うべきこと

YouTube 「Cannes Young Lions 48 Hour Ad Contest」

UNIQLO CUSTOMIZE 「UNIQLO DESIGN TOOL」

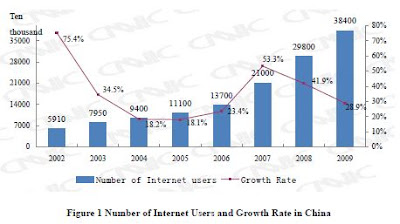

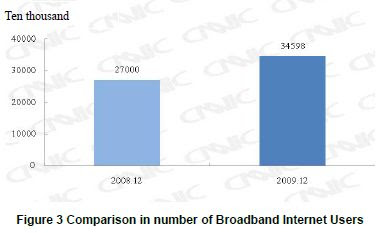

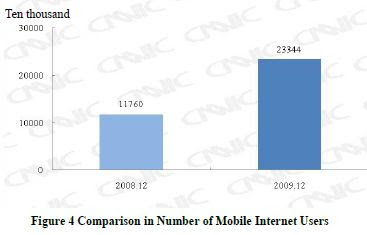

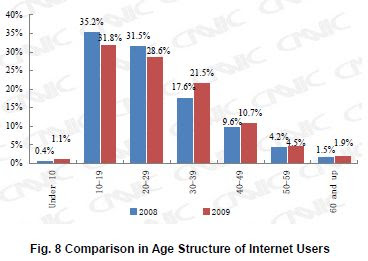

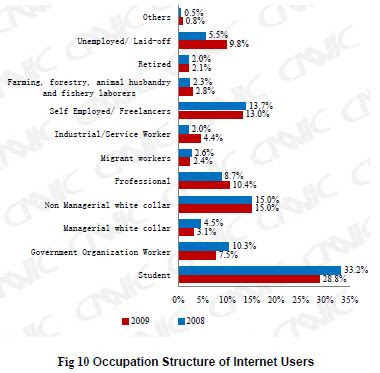

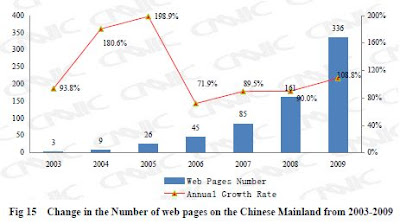

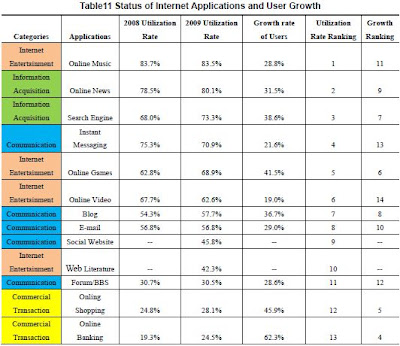

2009年末の中国のインターネット人口3.84億人、うちブロードバンドが3.46億人

アンサブセントラル、消費者による広告管理を可能に

------------------------------

PreferenceCentral

http://www.preferencecentral.com/

------------------------------