15 years 8ヶ月 ago

2010年1月9日、ベルサール神田で開催したCSS Nite LP, Disk... CSS Nite実行委員会

15 years 8ヶ月 ago

2010年1月9日、ベルサール神田で開催したCSS Nite LP, Disk... CSS Nite実行委員会

15 years 8ヶ月 ago

2010年1月9日、ベルサール神田で開催したCSS Nite LP, Disk... CSS Nite実行委員会

15 years 8ヶ月 ago

SEOのブログなのに何で起業ネタが多いの?と思っている読者の方も多いかもしれませんが、日本にはもっと起業家が必要だ!と勝手ながら思っているSEO Japan、定期的に起業系の記事をバシバシ紹介していきたいと思っています。今回は米国の起業家自らが書くInstigator Blogから、起業すべきかどうか迷っている貴方へ10のアドバイスを。 — SEO Japan

私はMontreal.rbのミーティングで新規企業がやるべきこと―会社を始める前にあなたが考えておくべきこと―について短いプレゼンテーションを行った。ますます多くのデベロッパーや技術系の人間が起業に興味を持っているのは嬉しいことである。シリコンバレーのような場所では、技術系の人が新しい事業を立ち上げることはしばしばあるが、ここモントリオールや現在の新規企業の拠点になっていないその他の生態系でも、もっと新しい事業が必要である。だから、そのことを認識し、そういった考えを人々に注目してもらおうとしている点で、モントリオールのRuby on Railsの人達を称賛したい。

私のプレゼンテーションは以下で紹介している。モントリオールを中心とした提案もいくつかあるが、実際それはどんな場所でも当てはまるものだ。

新規企業が起業の際に必ず考えなければいけないこと

プレゼンテーション by ベン・ヨスコヴィッツ

出来る限り最高の補助スタッフを確保する: 誰しもが最高のチームを雇うことについては話題にする。確かに、1軍の選手は2軍、3軍の選手よりもはるかに価値があるものだ。しかし、同様に、会計や簿記や用務などの補助スタッフのことも忘れてはいけない。これらの人達によって、どれだけあなたのビジネスが円滑に運営されるかに大きな違いを生みだすことができるし、また彼らは、資金調達や買収といった新規企業の大きな節目の間にかなり役に立ってくれるのだ。

自分が心地いい場所から外に出る: もしコーディングがあなたのやりたいことの全てならば、技術系の人間として起業するのはやめた方がよい。コードに関する仕事をやりたいのなら、そういう職に就けばいいのだ。会社を始めるということは、今までにあなたがやったことのないようなことを多くこなし、またその多くの事はあなたにとって心地のいいものではないということなのだ。それに慣れなければいけない。居心地の悪いことを居心地の良いことにするのだ。

何を支持し何を信じるかを決定する: 新しい企業にとって、初めに自分たちの価値や目的を決める作業をし、共同創立者の間で共通の立場を見つけることが重要だと私は考える。新規企業の文化は自動もしくは簡単に作られ維持されるものではないのだ。

下調べをする: 実際に始めるまでは起業がどんなものであるかは知ることはできないのだが、やみくもにその世界に飛び込む前にあなたは下調べをする必要がある。そのためのリソースは、書籍、ブログ、アドバイザー、他の成功した起業家など、たっぷりとある。さらに、業界や市場、競争相手などについても下調べが必要だ。製品を作る前に、それらを終わらせて顧客と話をしなければいけない。どうか下準備をして欲しい。そうでなければ、起業した途端に失敗する可能性が非常に高くなってくるのだ。

即座に繰り返し、素早く旋回する: 開発者は即座に繰り返すことは教えられなくても分かるが、新規企業を運営するにあたって難しいのが旋回することだ。つまり、本来あなたがしてきたことや必死に取り組んできたことから離れて(私は「ゴミ箱に捨てる」という表現は好きではない)、何か違うことをすることだ。そしてそれは多くの場合全く異なることだったりする。あなたは、自分が今していることが役に立たないことを受け入れ、壁に頭をぶつけるのをやめて変わるためには、必要な手段と成熟が必要である。「良い頑固さ」と「悪い頑固さ」には微妙な境界線があり、それには気をつけなければならない。

メトリクスを理解しそれを最大限に利用する方法を理解する:あなたは新規事業が成功するか失敗するかの鍵となるメトリクスを知っておく必要がある。それはリピーター訪問者かもしれないし、何らかの形の契約かもしれないし、顧客の生涯価値かもしれないし、それら全てかもしれない。具体的なメトリクスが何にせよ、あなたはそれを知っておくべきだし、継続的にそれを測定し最大限に利用しなければならない。製品のたった小さな変更(または市場メッセージやブランドの変更)が鍵となるメトリクスに絶大な影響を及ぼすことにあなたは驚くことになるだろう。

狙うべき節目が何かを知る: 新規企業で焦点を定めることは大変重要である。ものすごい数が必要になってくる。そして、新規企業に携わる全ての人を同じ節目に整列させる必要がある。節目とは門、つまりすべきことをやり遂げてくぐる門、またはあなたには閉じている門、のようなものではないかと考える。もしその門が閉じていたなら、もう一度戻って挑戦するかやめるかしかない。このことは完全な別の記事を保証する・・・

パーソナルブランドを作る: 私はこれを色々なシチュエーションでよく繰り返しいっている。なぜならパーソナルブランドが持っている強い力は無視でいないからだ。パーソナルブランドの素晴らしい点は、あなたの新規事業の生涯を超えて生きることだ。あなたの事業が成功しても失敗しても、パーソナルブランドはあなたの人生に未来の社会的影響力を与える。そして、それがあなたの新規事業をあらゆる方法で推進させることになるのだ。

Xから目を覚ます:先に紹介したスライドで私は「モントリオール」と言っているが、実際には誰にでも関係のあることで、それにはシリコンバレーやニューヨークのような新規事業の拠点にいる人達も含まれている。さあ出てこい!世界はあなたのオフィスの半径5マイル以内にあるわけではないのだ。あなたの顧客が必ずしもご近所さんではないのだ。これは特に、新規企業のビジネスの多くが他のどこかにあるモントリオールのような土地に当てはまる。まずはそこから出てきて世界を発見するのだ。出来るだけ多くの人に会うこと。世界が動いているスピード(もしかしたらあなたの動きは遅すぎるかもしれない)やネットワークの力を認識することだ。

準備が整うまで資金集めをしない: お金を何に使うのか理解した時(例えば、資金の必要な次にやるべきことが何なのか)、より良い判断でお金を調達できるようになってリスクが少なくなった時に資金は調達する。資金調達を長く待てば待つほど、製品の進歩や顧客の獲得などもより良くなっていくのだ。

この記事は、Instigator Blogに掲載された「10 Startup To-Dos: Things You Should Really Think About When Starting a Company」を翻訳した内容です。

私も起業家のハシクレですが、改めて参考になる項目もありましたね。元々起業家は何か特定の能力に秀でた人が多いと思いますが、2番の「自分が心地いい場所から外に出る」は会社が10人以上になってきたり、事業を数億円以上のビジネスに拡大させたい場合には必ず必要な要素を思います。

3番の「何を支持し何を信じるかを決定する」は中長期的に会社を成長させていくには必ず必要な要素な気もします。これは意識してと言うよりは元々の性格や信念に大きく影響されると思いますが。。。大した市場でも無いSEO業界でさえ、この10年弱の間に様々な会社が登場し去っていきました。

5番の「即座に繰り返し、素早く旋回する」は変化の激しいネットベンチャーの世界では特に重要なのかな、とも感じます。ビジネスプラン通りにビジネスが上手くいくなんてことはほぼ100%ありえません。いかに状況に応じてビジネス(サイトやサービスも同じ)を順応させていけるかことが0から1を生み出せるかの鍵とも思います。同時に何でも変えれば良いと言う訳でもなく、”「良い頑固さ」と「悪い頑固さ」には微妙な境界線”にはいつも悩まされますね。

10番の「準備が整うまで資金集めをしない」は、経験上も先にお金を集めて始めたビジネスは大抵上手くいかないことが多い気がします。何故かは色々な理由があるとは思いますが。。。

と、起業したい人も起業してる人も色々参考になる・考えさせられる記事でした! — SEO Japan

15 years 8ヶ月 ago

SEO Bookのアーロン・ウォールによる有料リンクならぬ、有料コンテンツの話題。先日、コンテンツミルの記事を紹介しましたが、それを最新の米国SEO事情に当て込んだ上で分かりやすく解説。話題的にも最新の有料リンク事情はもちろん、Nofollowからアフィリエイトリンクまで幅広くカバー。正に米国のSEO最前線のリアルシーンを感じられる記事に仕上がっています。 — SEO Japan

有料リンクはスパム

リンクの購入はグーグルにスパム視されている。なぜなら、上位ランク入りへのショートカットであり、検索の関連性アルゴリズムを覆すからだ。

そのため、グーグルはリンクの購入を悪意のあるSEOの取り組みだと考えている。

しかし、(スパムのネットワーク作りを行う連中を除くと)適切なサイトを探し、価格を交渉し、そして、妥当な配置を確実に実施するのは時間のかかる作業であるため、リンクの価値を計測するのは難しい。多くのウェブマスターと連絡を取り合い、& 「yes」と言う答えを得るまでに何度も却下される。また、計測をする上での制限により、有料リンクは通常コアの業界のキーワードや一般的バリエーションに僅かな影響を与えるのが限界であり、潜在的な関連性に関わるダメージは制限される。

さらに、誰かがリンクを購入すると、関連性は必ずと言っていいほど保証される(関連性のないキーワードをターゲットにしているリンクを借りた場合、すぐに無一文になるため)。

それでも、グーグルは有料リンクを嫌う。なぜなら結果の多様性を低下させ & オーガニックな検索結果が情報に欠け、商業的になると言う先入観を持っているためだ(つまりグーグル・アドワーズの広告があまりクリックされなくなると言う意味)。

有料リンクの取り締まり

リンク構築の取り組みを容易に取り締まることが出来るように、グーグルはnofollowを作成した。特定のリンクにおけるリンクの流れを分裂させるためだ。当初はコメントスパムを撲滅するためだと考えられていた。実施された後もコメントスパムは居座り続けたが、rel=nofollowの役割は急激に拡大し、あらゆる有料リンクに配置される万能薬になったのだ。

グーグルは有料リンクを強調するスパムレポートを奨励した。SEOのブログがリンクを買っている人々を明らかにしていき、テキスト・リンク・アズ(註:有料リンクのマーケットプレース)のような企業はグーグルのインデックスから一掃されていった。グーグルランドではすべてがうまくいっていた。

…しかし、幸せは長くは続かなかった…

コンテンツ製造工場の台頭

ここ数年の間、グーグルがドメインのオーソリティを重要視するようになったこと & リンクを獲得するのが難しくなったことが明るみに出てくるようになった。そのため、企業は信頼できるサイトにリード生成フォームを置くようになり、ディマンド・メディア等の会社はeHowのような信頼性の高いウェブサイトを購入した(このサイトはリンクを簡単に獲得することが出来た頃に既に大量のリンクを手に入れていた)。

その後、ディマンド・メディアはコンテンツ生産プロセスを自動化し、簡素化した。そして、新しいコンテンツの利益率と成長率がスローダウンし始めるまで、コンテンツをeHowに注入したのだ。

そして、この手の戦略はロングテールの検索にターゲットを絞ることになる。1日に生成される固有の検索クエリの数を考えると、チャンスは膨れ上がる一方である。

企業のコンテンツ生産: 情報のない情報

ザ・ミートリックスを見た人なら、畜産場の怖さを知っているだろう。このようなコンテンツ生産工場が作成したコンテンツも同じようなものだ。私が1つのコンテンツの質の低さを指摘したところ、彼らはそのコンテンツを削除し、サイトから隠した。そして、このようにしてコンテンツの“品質を維持”していると言うメモを作成したのだった。

最後の部分はジョークではない – ディマンド・メディアのeHowには昨年2億ドル(200億円!)の収益があったのだ。とは言え、“品質”の前に“低”をつけても、ジョークにはならないと思う。

Nofollowの濫用

1ページにつき$10から $15でコンテンツを作成することに成功した(もしくは自動生成のページでは$0でコンテンツを作成していた)、同じ権威のあるウェブサイトが今度は*すべて*の発リンクでnofollowを活用した例もある(註:マハロのこと。詳しくはこちら)。そうすることで、誰にも票を投じることがないようにするためだ。しかし、実際には、彼らのコンテンツと言えば、他人のコンテンツのソースをリライトした内容の乏しいものだった:

eHowは「How To」記事で知られるコンテンツ・パブリッシャーである。最近、eHowは他のウェブサイトを訪問し、教育的なコンテンツを取得して(トピックにこだわらず)、eHowでHow To記事として再投稿している。eHowの記事のために、手順をすべてそっくりそのままコピーしていることもある。今週、他のサイトから既存のコンテンツをコピーしていた。ウィキペディアをリライトするよりもたちが悪い。ここまでくるともはや“かっさらい”と言っても過言ではない。取るに足らない料金で仕事を請け負った人間が実施していると言う理由は通じない。

そんなこんなで、企業は自動生成コンテンツから半自動生成型のマッシュアップ、そして、人の手による劣悪なリライト作品(既に上述したように)に至るまで、広範な“コンテンツ”ビジネスを構築しようとしている。

コンテンツスクレイパーは真っ当なビジネスか?

検索エンジンでさえ、多目的のコンテンツスクレイパー(註:他サイトをクローリングしてコンテンツを抽出すること)になりつつある。第三者のコンテンツを手に入れ、ミックスし、広告の中に包みこみ、そして、他の検索エンジンのインデックスに検索結果として押し込んでいる。

その結果…

検索トラフィックのAsk.comのシェアは、先月だけで21%も上昇したのだ!

情報の時代

「情報の時代」は終わった。ノイズの時代に突入したのだ。嘘、真実半分の話、誇張、まったく関連性のない動画、盗作、歴史のリライト(例: 米国はキリスト教の国家として建国された)、一貫性のない話、事実無視(例: チェイニー氏と拷問)、隠語や暗号化された表現、格付けに過敏に反応するメディア、機能不全の政府(議事妨害は倍以上に増えているが、共和党がすべてを阻止しているとはほとんどの人が思っていない)、社会主流化への過激な反対…。まだまだあるが、この辺でやめておこう。子供、仕事、高騰する医療費等に苦労している多くの人々に、ガラクタのような記事に目を通す余裕はあるのだろうか? – 情報源

リンク妄想症

自分のサイトの存在感を上げるのが難しくなるにつれ(リンクを得るのが難しいため)、多くのウェブ2.0サイトが無料の発リンクを提供し、参加およびリンクバックを促している。しかし、本格化すると今度はスパムを問題視し、nofollowを利用してリンクをはぎ取ることで、何の見返りも与えることもなく、ネットワークを作るための人々の汗と涙の結晶を奪ったのだ!

グーグルのリンクに対する恐怖は“手に負えない”レベルに達しており、ソーシャルメディアサイトの自分のプロフィールページからリンクを手に入れることが出来るとSEO業者が漏らすと、マット・カッツ氏が出てきて、ソーシャルメディアサイトにその機会を潰すよう求めたのだった。苦労してソーシャルプロフィールを作り上げても、グーグルはその作品からメリットを得ることを快く思っていない。しかし、そのネットワークが望むなら、問題はない:

もしグーグルが、ツイッターのプロフィールページの中に自動ボットやスパマーが紛れ込んでいると言う理由でウェブリンクをnofollowにしたいなら、信用するに値し、リンクを与えるべきページをグーグル自身が特定するべきである。その際、リンクの通貨としての利用、および、アルゴリズムの不正操作をやめさせるために、他のサイトやソーシャルネットワークに変更を求め、彼らのビジネスに影響を与えるようではよくない。もとをただせば、グーグルが作った問題であり、甘い汁を吸ってきたのもグーグルであったはずだ。

お金が絡むことは、信頼に値しない

数年前、ある有名なSEO業者が私たちのトレーニングプログラムに参加し、リンク構築ツールとして私たちが開発したアフィリエイトプログラムを利用するアドバイスを耳にすると、動画、そして、ブログの中で私たちを直接マット・カッツ氏に報告した。グーグルはすぐに私たちのアフィリエイトプログラムがリンクジュースを持ち出せないようにブロックした。その後、グーグルのエンジニアがアフィリエイトのリンクにも価値はあると堂々と認めた。

それ以降、アフィリエイトのリンクはグレーエリアとなった(グーグルのさじ加減で、得をする人もいれば損をする人もいる)。説明を求め、エリック・エンゲ氏が先日マットカッツ氏に尋ねた: 「グーグルがアフィリエイトリンクに気付いた場合、そのリンクをエンドースメント(評価)として、それとも広告として処理するのですか?」

マット・カッツ氏は次のように答えた: 「いつも通り、、グーグルはこの類のリンクを適切に処理しようと心がけています。しかし、リンクがお金のために人々を動かしているケースが非常に多く、通常、これらのリンクをエンドースメント(評価)と認めてはいません。」

つまり、お金目当てのリンクはエンドースメント(評価)としてカウントされない。たとえ当該のアフィリエイトが製品をエンドースし、信頼していてもだ。つまり、金銭的な関係がある時点で、その*リンクの価値を認めるべきではない*と言うことだ。

グーグルの触れたくない問題

リンクの件はとりあえず脇に置いておいて、コンテンツミルのコンテンツビジネスモデルに話を戻そう。ディマンド・メディアが信頼できる(リンクが多数張られた)eHowのようなサイトを買収し、質の低いコンテンツを注入すること自体に特に問題はなかった。たとえ、事前にあった リンクが新しいオーナーによって買われたものであってもだ。

しかし、コンテンツミルのビジネスモデルは、“ユーザーにとって役に立つこと”と言う点に関して、ずさんになりつつある… ディマンド・メディアは現在“埋め戻し的”なコンテンツをUSAトゥディに収益共有ベースで提供する契約を結んでいる。この関係を、デマンド・メディアのCMO、デイブ・パノス氏は“既にとても人気の高いブランドの周りに集まるオーディエンスの目の前に立てる機会”と述べている。

しかし、USAトゥデイ.comのホームページにはコンテンツが見当たらない。

パノス氏が言った“既にとても人気の高いブランド”と言う表現を言い換えると、“グーグルで良いランクを獲得することが出来る”になる。そして、その結果、検索の関連性アルゴリズムを覆す、有料のコンテンツ提携関係が発足したのだ。

アフィリエントリンクを認めないのに、なぜアフィリエイトコンテンツを認めているのだろうか?

グーグルがこの傾向を今すぐに止めなければ、企業はこのリスクのない錬金術にすぐに依存してしまうだろう。そして、もし全ての準備が整った後にグーグルがこの戦略に待ったをかけようとするなら、様々なメディアで独占禁止法に関する件で猛烈に批判されるだろう。

深みにはまる前に、対策を講じてもらいたい。

運命の分かれ道…

コンテンツの交換ネットワークは、リンクの交換ネットワークと何が違うのだろうか?仕組みと料金は若干異なるものの、意図は全く同じである。

検索の関連性アルゴリズムを覆す有料リンクをウェブグラフで認めるべきではないなら、なぜ、グーグルは検索の関連性アルゴリズムを覆す有料コンテンツを信頼するのだろうか?

検索結果が、1位、3位、8位と、誤った情報が詰まった似た者同士のコンテンツで埋め尽くされる日はやってくるのだろうか?検索結果は1つの話題、そして1本のエントリを徐々に低俗化させていくのだろうか?

この傾向は検索結果のコンテンツのランキングの精度と多様性の双方に*損害を与えるだろう*。そして、人々は誤ったガラクタのような情報を別のウェブサイトに引用するようになり、状況は次第に悪化していくのではないだろうか(なぜなら、グーグルのランキングが高く、USA トゥデイに掲載されているなら、*事実の可能性が高い*と思われるからだ)。それとも既に始まっているのだろうか?

真剣に考える必要のある疑問を以下に挙げていく:

グーグルはSEO業者を積極的に取り締まっている。詰め戻した“コンテンツ”を配信するメディアのサイトにも同じ態度で臨むのだろうか?

グーグルはどのようにデマンド・メディアのコンテンツをその他のメディアサイトをカットすることなく除去することが出来るのだろうか?

グーグルは、検索結果の質 & 多様性が、大半の検索者が気づかないほどに落ちたら、懸念を持つだろうか?これはグーグル内部の最終決定権を誰が持つかに左右されると思う。なぜなら、大半のガービトラージ(註:ガーベッジ【ゴミ】とアービトラージ【利鞘を稼ぐ取引】を組み合わせた造語)なコンテンツはアドセンスの広告内に組み込まれているからだ。

この記事は、SEO Bookに掲載された「Paid Content: the New Paid Link」を翻訳した内容です。

流石SEO Bookのアーロン・ウォール、有料リンク問題から幅広い話題を取り上げて読み応え十分の記事でした。ここまで多岐に渡る話題を挙げつつ、最後に本人の主張でまとめる筆力は圧巻ですね。SEO業界で一番好きなブロガーです。たまにイベントのパネルディスカッションで見るのですが、その時は余り話さないのですけどね。。。笑

内容自体を日本の状況と比較すると、日本は有料コンテンツの議論はまだまだ、と言うか有料リンクの議論自体は色々あるにはありますが、一般的な商用サイトや企業サイトに堂々と掲載されている現状です。最近では多くの自治体サイトにも有料リンクが堂々と掲載されている位ですからね。。。経費削減が謳われる今、貴重なサイト運営費の足しにはなっていることでしょう。他にも英語圏ではありえないと言うか、英語圏であれば確実に問題視されてマット・カッツ自ら否定発言しそうな、複数サイトに同時掲載されることを売りにしたディレクトリ登録サービスもかなり売れていたりする状況もあります。ちなみに別にどれも否定している訳ではありません。

その意味では今回の記事は日本での話題としては少し先行しすぎているかもしれません。偉そうに書いてますが、さらに我々SEO業者も有料リンク対策は色々やっているのは事実です。SEO業者的にはどちらかと言うとグーグル様に気付かれないような努力はしているのですが(ま、だから色々非難されるのですけど)、日本は一般サイト上でも米国と比較しても、SEO業者が関わる関わらない関係無く、ただし明らかにSEO目的の有料リンク販売が平然と行われてる現状があるのは事実かと思います。

とは言えこの状況がいつまで続くかは全く分からない訳で、と言うよりは日本の有料リンクもいつか現状以上に問題視されるようになり、結果例えば有力サイトからの有料リンクの効果が薄まり、米国のように有料コンテンツなど新しい形に進化していく可能性は十分にあることを今から考えておいた方が良いかもしれませんね。もちろん、その頃には有料コンテンツでリンク対策と言う手法も米国では通じなくなっているのかもしれませんが。 — SEO Japan

15 years 8ヶ月 ago

インターネット広告全般、特に検索マーケティングに取り組んでいると全ての広告キャンペーンを成果指標(現状のクリック&コンバージョンレベルの成果指標が短絡的と分かってはいても)で判断しがちですよね。そんなマーケッターの皆さんに、ブランディングやコンテクスチュアル広告の重要性を説く記事を。 — SEO Japan

過去の戦略が新しい戦略に生まれ変わる。かつて、文書をまとめて顧客候補の企業に郵送するための予算を決める際に、マーケッター達は大事な疑問を自分たちに問いかけていた。“このダイレクトレスポンスメールのROIは、紙、印刷、郵送、フルフィルメントに対する投資の妥当性を証明することが出来るのだろうか?”その答えがNoなら、“もっと広い意味で価値を求めるのか、要するに、ブランディングすることが目標かどうかか?”と問う。私たちは、行動を呼びかけて販売するタイミング、そして、ブランディングする方法を心得ていた。

検索革命が、コンテクスチュアル(コンテンツ連動)にターゲットを絞った広告スペースに対する非現実的な期待感を助長することで、私たちの頭脳の一部に支障をきたした。従来、“検索”は十分に役目を果たし、ダイレクトレスポンスマーケティングを情報を求める検索に実施することも、そして、誰も検索しない“通りがかり”のコンテクスチュアルな広告に実施することも出来るほど、コストはかからなかった。現在、CPC検索のコストは以前よりも遥かに高くなった。その一方で、フェイスブックとグーグルが刺激を与えることにより、コンテクスチュアルなマーケティングが大幅に拡大している。ヤフーは、有名なマイクロフーの取引を結ぶことで、検索から身を引こうとしているにも関わらず、大量のコンテクスチュアルな製品を運営している。あらゆるサイズおよびフォーマットのバナー広告とディプレイ広告を販売しているパブリッシャーは、検索エンジンよりも遥かに多い。コンテクスチュアルな広告には、アクセスが集まるからだ。

まずは朗報から伝えよう。検索マーケティングは、ダイレクトレスポンスの分野に対しても、しっかりとした結果を残すことが出来る。当然ながら、投資するクエリが有効か否か慎重に判断する必要がある。例えば、「手術」に対する検索は、「外科医」を探しているユーザーのダイレクトレスポンスよりも範囲が広い。「外科医」には適度に情報が含まれていると言えるだろう。論理は簡単だ。「手術」に対する検索には、購入モードに入っているかどうかは“不明確”だが、“外科医”を検索している人は、購入段階に達しているか、もしくは近づいているかのいずれかであり、次回の手術のために適切な医師を探している可能性が非常に高い。

永遠に消えないマーケティングの価値

かつて、私たちは4歳児にハガキを贈り、オペレータがスタンバイしている電話番号を掲載して、電動式の車椅子や無料のスダフェドのサンプルを提供するようなことはしなかった。ダイレクトレスポンスの資金を、地元の刑務所の受刑者に送られる来週のマクドナルドのハッピーミールに投じるなど、ありえなかった。このような投資が、ダイレクトレスポンスに対するROIの期待とは一致するわけがないからだ。

それでも、私たちの多くはブランディングに関連するメリットを把握していた。ダイレクトレスポンスは簡単に得ることは出来なかったが、同じ刑務所で、出所する人のための図書館プログラムへの出資をKFCに呼び掛けることも可能であった。もちろん、社会復帰したメンバーが、ニキビ面になりながら、コールスロー付きのクリスピーミールを頬張る日がやって来るのは数ヶ月後になるだろう。しかし、刑務所の図書館への協力に込められた良心は、おいしいチキンウィングのロゴと写真と繰り返し重なり合い、ターゲットのマーケットにおけるKFCブランドのイメージをやがて改善させる可能性を秘めている。私たちはこの類のマーケティングを“ブランディング”と呼んでいた。覚えているだろうか?

検索の奇跡が、早期導入者に対して、投資の還元を非常に低いコストで実現させた。現在でさえ、意図的に焦点を絞り、分割化を行ったダイレクトレスポンス検索は、投資に対して利益と言う形で答えてくれることがある。ただし勘違いしないでもらいたい。グーグルのコンテンツネットワーク、AOL、もしくはフェイスブックの広告に見られるようなコンテクスチュアル広告は、ダイレクトレスポンスの売上を生成することがあるが、コンテクスチュアルな広告ネットワークは、ブランディングに適しているケースの方が多い。そう、例のブランディングだ。覚えているだろうか?抜け目のないマーケッターには違いが分かるはずだ。

ソーシャルセグメントで意図を探し求める

コンテクスチュアルマーケティングは、直接質問に答えるのではなく、デモグラフィック(層)の特徴にターゲットを絞るため、意図を探り出す取り組みは、上述した通常のキーワードマーケティングとは異なる。例えば、全米退職者協会(AARP)が、フェイスブックのバナー広告で64歳のユーザーに退職給付金を持ちかける戦略は、ダレクトレスポンスを豊富にもたらす。同様に、フォーブズの雑誌の読者用に用いたバナーを、投資ビークルに関連する技術的な用語をフィルタリングして掲載することで、レスポンスを導く手もある。

反対に、ミネソタ州ダルースの整形外科医がフェイスブックの広告を買って、「サッカー」、「サッカーをする」、「娘とサッカーをする」、「息子がサッカーをするのを見る」のが好きな地域のユーザーすべてに表示する場合はどうだろうか?この場合、ダイレクトレスポンスは見込めないかもしれないが、サッカーをする子供を持つダルースの親に、子供に手術が必要になったとき、思い出してもらえる可能性が高い。コストの面でも魅力的な戦略と言えるだろう。私たちはこれもブランディングと呼んでいる。

検索でのダイレクトレスポンスの成功が、文句のつけようのないROIを導き、私たちは緩みすぎてしまった。何はともあれ、検索エンジンマーケティングは、とても効果が高く、コンクスチュアルなネットワークでさえ、従来のブランディングの分野においてもダイレクトレスポンスを豊富に稼ぎ出している。しかし、大量のインプレッションがコンテクスチュアルの分野、その中でもソーシャルにターゲットを絞った分野で可能になり、ブランドマーケッターの欲を助長している。

KPIを慎重に選ぶ。

ブランドマネージャーは、現実的な範囲で期待することが重要だ。恐れることなく、コンテクスチュアルな分野でブランディングを行おう。現実的な目標を設定し、関係者(上司など)に信頼してもらう必要がある。.002 %のCTRと.6%のコンバージョン率は、ブランディングの期待感を考慮すると、大きな差があるように思える。ダイレクトレスポンスの有望なデモグラフィックなセグメントを定義する機会を逸してはなならない。しかし、何よりも、ダイレクトレスポンス検索の魅惑と特異性の誘惑に負けてはならない。

私がマーケッターのキャリアを始めた頃、私たちはダイレクトレスポンスマーケティングを基にROIのポテンシャルを決定しなければならなかった。ダイレクトレスポンスの可能性がないことが分かると、ブランディングの選択肢を選んだ。最近は、ソーシャルのPPCおよびその他のコンテクスチュアルなネットワークがブランディングの取り組みに対し、優れたCPMの値を提供している。過去の戦略が新しい戦略に生まれ変わる。今こそ基礎に立ち返るのだ。

この記事の中で述べられている意見はゲストライターの意見であり、必ずしもサーチ・エンジン・ランドを代表しているわけではない。

この記事は、Search Engine Landに掲載された「Branding, Direct Response, Intent & How Search Made Us Soft」を翻訳した内容です。

This article on Columns: Brand Aid first appeared on Search Engine Land.

c Copyright Third Door Media, Inc. Republished with Permission.

どちらかと言うと従来型のマーケッターが書いた文章にも読め、色々と難しい用語も出てきますが、検索マーケッターはこの辺りの知識や経験に足りないケースが多いのも事実と思います。ここに書かれていることが全て正しいとは思いませんが、検索マーケティングやアフィリエイトをやりきってコンバージョン重視のネット広告に限界を感じているような場合、こういう視点でマーケティングキャンペーンを見直してみるにも新しい発見があるかもしれませんね。 — SEO Japan

15 years 8ヶ月 ago

総務省では、この度、平成22年1月に、世帯及び企業における情報通信サービスの利用状況、情報通信機器の保有状況等について調査した「通信利用動向調査」の結果を取りま...

15 years 8ヶ月 ago

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

第1回 HCD-Netサロン「アドバンスデザインとHCD」についてご案内します.

今回のサロンは,HCDと先行デザインとの関係を考える場としたいと思います.

まったく新しい機能や価値をもった商品やサービス,場や情報共有のしかたなどの可視化を行うアドバンスデザインは,ニーズドリブンなアプローチが採用できないデザイン分野であるといえます.このニーズの無い状況の中でいかに受け手の共感を得るか.ニーズに代わるドライブ要素は何なのか.あるいはアドバンスデザインにおいて受け手である人間はどう捉えられ位置付けられているか.さらに踏み込んで言えば,人間中心設計という考え方は成り立つのか,等々について,3つの事例を通じてざっくばらんな議論をしたいと思います.

| 日時 | 2010年 4月23日(金)18:30〜21:00(予定) ※18:00頃から,ThinkParkタワーの2階ロビーでカードをお渡しします.受付は23階にて,18:15から. |

|---|

| 会場 | ネイバージャパン株式会社内カフェ. JR大崎駅 南改札口、新西口より専用ベデストリアンデッキで徒歩2分.ThinkParkタワー23階. http://corp.naver.jp/about/access |

|---|

| 主催 | HCD-Net |

|---|

| 参加費 | 会員:2,000円

一般:5,000円 学生:2,000円 (学生会員は1,000円) ※参加費は事前振り込みをお願いします.(お申込みいただいた方にご案内) |

|---|

| 定員 | 40名 (満員となりました。ありがとうございました) |

|---|

| 構成 | 18:30-18:35 幹事挨拶 松原幸行(キヤノン) 18:35-19:10 有馬 正人氏,井原 亮二氏(セカンド ファクトリー) 19:10-19:45 石黒 猛氏(デザイナー) 19:50-20:25 畑中 元秀氏(タクラム デザイン エンジニアリング) 20:25-21:00 全体ディスカッション ※ 終了後,有志で懇親会を行います.(参加自由,参加費自己負担) |

|---|

| 参加申込(満席となりました。ありがとうございました) | メールタイトルを「第1回HCD-Netサロン参加申込み」として ①氏名,②所属,③メールアドレス, ④会員区分(一般,一般学生,正会員,賛助会員,学生会員)を本文に記入し, hcdnet_registration@hcdnet.orgまでメールでお申込みください. |

|---|

レクチャー略歴

有馬 正人

大学在学中に南アジア諸国でのNGO活動を経験し,自らのコアとなるスキルを身につける必要性を痛感する.卒業後,Web業界でのものづくりスキルを身につけることを目指し,セカンドファクトリーに参加する.現在はエクスペリエンスデザイナーとして活動中.現在はエクスペリエンスデザイナーとして活動中。

井原 亮二

セカンドファクトリー所属.エクスペリエンスデザイナーとして要求分析や情報設計を行う傍らで,案件をまとめるPLや社員教育など主な案件として,次世代デジタルデバイスで重要な役を担うユーザーインターフェイスをデザインしている,

石黒 猛

1969,山梨県生まれ.育英工業高等専門学校卒業後,1995年にロンドン,ロイヤル・カレッジ・オブ・アート,工業デザイン科修了.1996年に米IDEO社入社.サンフランシスコ事務所に勤務し,広くプロダクトデザイン,戦略にたずさわる.1999年,同社東京に転勤し,2001年退社.2001年から個人で活動を開始.1998年にRice Salt&Pepper,また2007年に加湿器Chimneyが,ニューヨーク近代美術館永久保存に選定される.プロダクト,アート,舞台演出など多岐に活動中.2009年,国際宇宙ステーションで使用される機材を設計,デザインし,現在宇宙ステーションにて運用中.

畑中元秀

takram design engineering共同創業者,取締役,デザインエンジニア.Ph.D..デザインとエンジニアリングの相乗効果を活かした製品開発を,各種電子機器 やロボット,医療機器,スポーツ機器,楽器などの分野で実施している.1999年東京大学工学部産業機械工学科卒業.米国スタンフォード大学大学院で,ロ ボット開発および設計理論の研究に従事しつつ,デザインや開発の手法を学び,2005年に博士号取得.2006年田川欣哉と共にtakramを設立.ほかに実際の設計研究会会員,危険学プロジェクト研究協力員,日本機械学会メカライフ編修委員を務める.

http://www.takram.com/

2010年度の第1回Hcd-Netサロンは、「アドバンスデザインとHCD」というテーマで,4月23日(金)18:30から21:30にかけて、ネイバージャパン社のカフェをお借りして、開催しました。

参加者は当初40名ということで募集しましたが、結果的に44名の方に参加していただきました。日頃アドバンスデザインに係わっておられる井原氏と有馬氏(セカンドファクトリー社)、石黒氏(石黒猛事務所)、および畑中氏(takram design engineering)の4名にレクチャーをお願いし、活発な討議を行いました。参加いただいた全ての皆さまにこの場を借りて感謝申し上げます。

以下にレクチャーの概要と幹事としての所感を述べさせていただきます。是非ご一読ください。

なお、カタカナ表記についてですが、<Advanced Design>の発音を基にすると<アドバンストデザイン>となりますが、ここでは日本語として<アドバンスデザイン>を使用しています。

井原氏と有馬氏はセカンドファクトリー社に所属されており、主に依頼案件のPM(注;Project Management)をご担当されておられます。アドバンスデザインが「将来的な価値の立証」だとして、未来のUXをシナリオ化しながら、そのシナリオに基づくプロトタイプを作成し、適切な提案を心がけているとのことでした。体験可能でリアルなプロトタイプにより、先行提案がクライアントに確証を与えるものとなる。但し、目的や用途をよく考えずに製作したプロトタイプが意図に反して製品のα版となってしまったり、目的に適った検証ができないなど、やはり製作する上でのTPOが大事であるとし、「プロトタイプのTPO」という課題をご提示いただきました。また「人の気配」がする演出やテイストを大事にしているとのことでした。

石黒氏は、IDEO社に7年半在籍され、その後独立され、現在は石黒猛事務所を主宰されておられます。〔時代を超えて新しい経験を提供する〕ことを大事にされており、ここに「新しい体験」というアドバンスデザインの本質が垣間見えます。この「新しさ」を得るためには本質を捉えれば良いとし、〔本質を共有する〕ことを目指しておられるとのことです。ここに「受け手の共感」が導きだされるカギがあると思われます。

また氏はアドバンスデザインを、「デザイン」と「芸術」と「舞台」の3つの輪の重なりで示されました。デザインは社会性であり、芸術は純粋美を、また舞台は人の生き様や生そのものが凝縮されたものであると理解できました。デザインは常に社会性を内包しながらも、同時に〔美の追求〕ということもまた無くてはならないものである。舞台はいわば、その縮図でありデザインをシミュレーションする「場」の様にも思えました。大変興味深い視点です。

畑中氏は、takram design engineeringの創立者であり、アドバンスデザインの作品として、多くの製品提案やインスタレーションをディレクションされておられます。日頃の活動の中で、やはりデザインとエンジニアリングの連携や協働が非常に大事である、と述べられています。これはHCDの立場から言えば、Interdisciplinaryということであり、日常のタスクの中でUCDチーム活動を行うことを意味すると思います。

アドバンスデザインで心がけることとしては、〔提案の本質を的確に表現していながら自由な解釈の余地も兼ね備えていることである〕と述べられており、やはり「本質」という言葉を用いておられます。本質を突かなければ、関係者をその気にさせ動機付けることはできない。そのためには〔そぎ落としていく/刺激を与えるが刺激しすぎない〕ことが重要である、と述べておられます。そぎ落とすとは、例えば五感であれば、その全てを考えモダリティを増やしていくのではなく、聴覚だけとか視覚の中の動きのみに着目するなど、ミニマルなアプローチを模索する、と解釈できます。またこれらのビジョンを、アートインスタレーションという形で多数発表されており、やはり「芸術性」というキーワードが背景にあることが確認できました。

今回のサロンで、アドバンスデザインにとって重要な視点の幾つかが提示され、参加者間で共有できたと思います。それは<リアリティ>であり、<新しい体験>であり、<本質を突く>ということであり、また<芸術性>であります。アドバンスデザインのプロセスとして重要なものは<プロトタイピング>であり、<そぎ落としていく>ことがヒントになると考えます。さらに<舞台>という、確認し再現する場の存在が、何か更なる可能性を示唆してると思う次第です。

以上です。今後も、アドバンスデザインに関しては、継続的に話題に取り上げていきたいと思います。どうぞご期待ください。(松原)

15 years 8ヶ月 ago

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

大変遅ればせながら、このブログ(Wordpress)にもFacebookのLike(いいね!)ボタンをつけてみました(エントリーの下部)

Facebookユーザーの方がボタンを押してくれないとイマイチ正常に機能しているのかわからないので、どなたか「いいね!」ボタン押してみてください!

この機能によってFacebookでつながっている人たちの興味関心が可視化されていくわけですから、小さいボタンでも大きな一歩かもしれません。

よかったらFacebookでもお友達になってくださいっ ⇒ コチラ

15 years 8ヶ月 ago

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

どんな仕事でも、新人のときは大変です。すべてはじめてのことなのですから。なかでも、いまだにそのスピードを緩めず進化し続け...

15 years 8ヶ月 ago

注文住宅、分譲住宅、分譲マンション、土地活用、リフォームなどといった住宅・不動産関係だけではなく、環境エネルギーなど幅広...

15 years 8ヶ月 ago

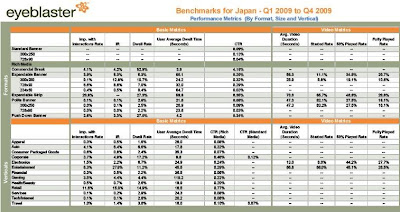

EyeblasterのUsing Dwell to Measure Advertising Effectivenessから。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

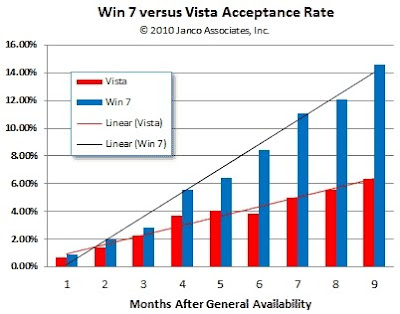

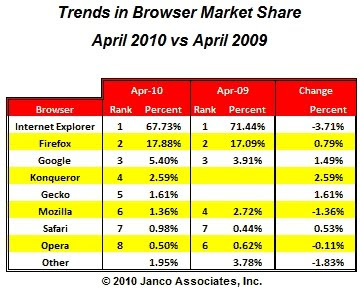

JancoのApril 2010 Browser and OS Market Share Studyから。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

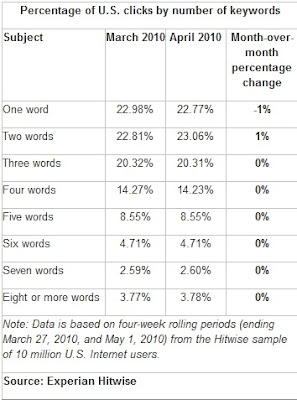

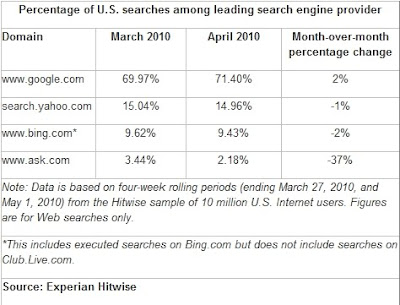

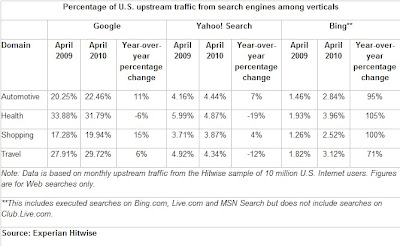

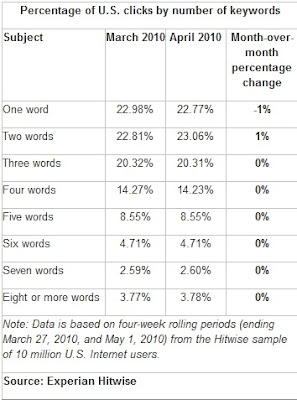

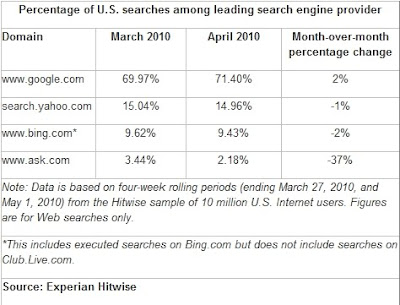

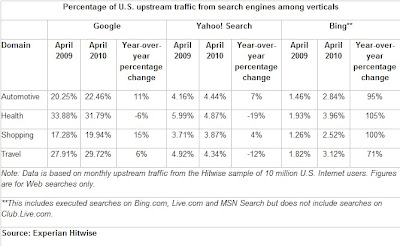

2010/5/5のHitwiseのリリースから。

3月とほぼ変わらずの19.64%。2010/4のGoogleの検索エンジンシェアは、71.4%と7割台に復帰。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

2010/5/5のRetail Email Blogから。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

IE6は減っているのか?iPadやAndroidの普及速度は?自社サイトの閲覧環境は世の中のトレンドとどう違うのか?

最新データを調べるには、これまで2種類の方法がありましたが、AdobeがCS5発売と同時に公開したSiteCatalyst NetAveragesでもブラウザやOSのシェア、推移を調べられるようになりました。

詳しくはこちら:ブラウザやOSのシェアが分かるSiteCatalyst NetAveragesを先行レビュー

15 years 8ヶ月 ago

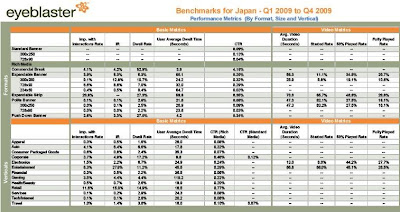

アイブラスターが2009年の広告配信状況をまとめたベンチマークレポートを発行。レポートを「Using Dwell to Measure Advertising Effectiveness」と名付けて、前半で広告効果測定指標としての「Dwell」の有効性を解説している。「Dwell」とは、ディスプレイ広告へのエンゲージメントを測定する指標としてこのところアイブラスターが提唱しているもの。広告に意図的な接触、インラタクション、クリックの発生する割合が「Dwell Rate」、それらの発生する平均秒数が「Average Dwell Time」だ。ここではそれぞれ、関与率、平均関与時間と和訳しよう。一般的な用語としては、インタラクション率、平均インタラクション時間とほぼ同義だが、アイブラスターにならって区別しておく。

------------------------------

Using Dwell to Measure Advertising Effectiveness

http://www.eyeblaster.com/Forms/EB_Benchmark_Insights/index.html------------------------------

このレポートでは、まずアイブラスターがマイクロソフトおよびコムスコアと共同で実施した調査結果が報告されている。それによると、総関与度(前述の関与率と平均関与時間の積)が大きいキャンペーンは、総関与度の小さいキャンペーンよりも、広告接触後のブランド検索率が高く、ブランドサイト訪問率も高かった。ブランドの好意度や購入意向度への影響も確認された。詳細なレポートはマイクロソフトのウェブサイトからダウンロードできる。

------------------------------

Dwell on Branding

http://advertising.microsoft.com/europe/WWDocs/User/Europe/ResearchLibrary/ResearchReport/Dwell%20on%20Branding%20Research%20Report%20Apr10.pdf------------------------------

また、アイブラスターは関与率とコンバージョン率に正の相関があることもつきとめた。アイブラスターは広告の関与度を高める方法として、オーディエンスの滞在時間の長いウェブページに配信すること、ビデオを利用すること、目立たせることを推奨している。

noreply@blogger.com (Kenji)