この記事は、2025年 4月 9日に Search Engine Land で公開された Danny Goodwin氏の 「Google quality raters now assess whether content is AI-generated」 を翻訳したものです。

Googleは最新の検索品質評価ガイドラインにおいて、AIなどの自動生成ツールによって作成されたコンテンツに対し、最低評価を付ける可能性があることを明確にしました。

この変更は、Googleのシニア検索アナリストであり検索リレーションズチームを率いるジョン・ミューラー氏が、マドリードで開催された「Search Central Live」で明かしたものです。同氏によれば、Googleは品質評価者に対し、メインコンテンツが自動化された手段、または生成AIツールによって作られているページを特定し、それらを「最低品質」と評価するよう求めているとのことです。

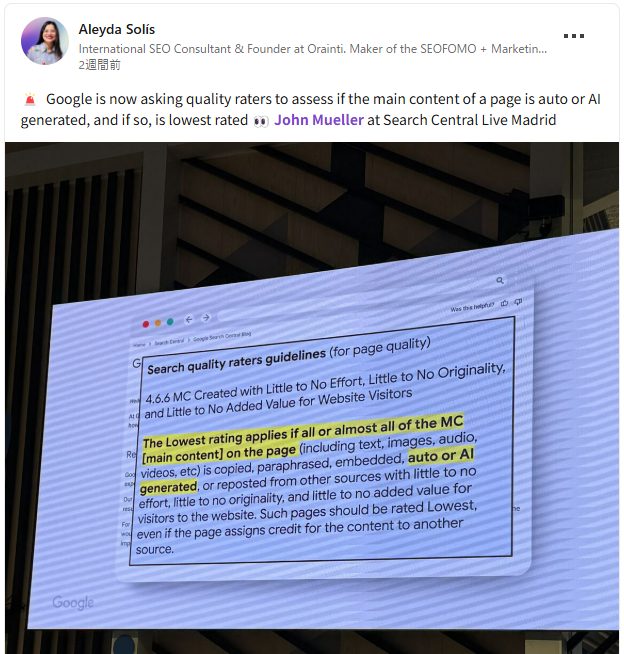

この方針は、Aleyda Solis氏が2025年1月の品質評価ガイドライン更新に関する情報をLinkedInで共有したことで、業界に広まりました。以下に、今回のガイドライン改定で注目すべきポイントをまとめます。

25/04/09 LinkedInでAleyda Solis が共有した情報

🚨 Google is now asking quality raters to assess if the main content of a page is auto or AI generated, and if so, is lowest rated 👀 John Mueller at Search Central Live Madrid

Aleyda Solís

この変更は、2025年1月の検索品質評価ガイドラインの更新の一部です。この更新で他に何か見逃した方のために、最新バージョンの最も重要な変更点を以下にまとめました。

1 : 1. Googleが新たな定義「Generative AI」を導入今回のガイドラインでは、Googleが初めて「Generative AI(生成AI)」という用語を正式に導入し、その定義と位置づけを明示しました。生成AIとは、機械学習モデルの一種であり、与えられたデータサンプルから学習し、新たなテキスト、画像、音楽、コードなどを生成する技術です。

Googleは生成AIを「有用なツール」であるとしながらも、その使用には注意が必要であり、悪用される可能性があることも指摘しています。この定義は、ガイドラインの「セクション2.1(重要な定義)」に追加されました。

2 : スパムの定義を再編──AIによるスケール型コンテンツへの警鐘

Googleは、検索品質評価ガイドラインにおけるスパムページの定義を大幅に見直しました。

以前の「セクション4.6.3(自動生成されたメインコンテンツ)」は削除され、新たに複数のサブセクションが追加されました。これらは、生成AIなどによるスケール型コンテンツの氾濫や、労力をかけずに大量生産されたコンテンツに焦点を当てています。

2025年版ガイドラインは、昨年発表されたGoogleの検索品質方針の大きな見直しに合わせて調整されたものであり、AI生成コンテンツのリスクにも具体的に踏み込んでいます。

各セクションの主なポイント

セクション4.6.3:期限切れドメインの悪用

→ 過去に使用されていたドメインを再取得し、ユーザーにとって価値の乏しいコンテンツを掲載することで、新たな所有者の利益を目的とする行為。

セクション4.6.4:サイトレピュテーションの濫用

→ サードパーティのコンテンツが、ホストサイトが保有するランキングシグナル(通常は独自コンテンツから獲得)を利用して公開されるケース。この手法は、単体では評価されにくいコンテンツに不当な順位を与えることを狙ったもの。

セクション4.6.5:

大規模コンテンツの濫用→ 手作業による編集やキュレーションなしに、大量かつ低労力で生成されたコンテンツ。生成AIはこの種のコンテンツ生成で使われる典型的なツールとして挙げられています。

セクション4.6.6:

労力や独創性に乏しいメインコンテンツ→ コピー、言い換え、埋め込み、自動生成、再投稿などにより、ほぼすべてのメインコンテンツが付加価値を持たない状態となっているページは、最低評価の対象とされます。コンテンツの出典が明示されていても、価値が伴わなければ評価は下がります。

セクション 4.6.6は、ジョン・ミューラー氏も、Search Central Liveの講演でこのセクションに特に言及し、次のように強調しています:

「ページ上のメインコンテンツ(テキスト、画像、音声、動画など)のすべて、あるいはほとんどが、ほとんどまたは全く労力をかけず、独創性も付加価値も伴わずにコピーや言い換えで作られている場合、そのページは“最低評価”とされるべきです。」

評価者はどのようにしてコンテンツが自動生成かAI生成かを正確に判断するのでしょうか?

自動生成されたかどうかを直接判定するための明確な基準は設けられていないものの、「言い換えられたコンテンツ」については新たに具体的なガイドラインが設けられました。

自動生成・言い換えコンテンツの評価基準も明文化

セクション4.6.6:生成AIコンテンツ

→ 自動化ツールを使って他のページのコンテンツを言い換えたり要約したりして生成されたコンテンツも、評価対象に。

セクション4.6.7:生成AIツールによる出力の特徴をもつコンテンツ

→ 言い換えられたコンテンツは識別が難しいが、以下のような特徴が見られることが多い:

〇一般的に知られた事実のみを含む。

〇 Wikipediaやその他の著名なサイトと内容が高く重複。

〇 ニュース記事や掲示板などを要約しただけで、独自性や価値がない。

〇「AI言語モデルとして」など、生成AIツールによる出力に見られる表現が含まれている。

3 : 「低評価」と「最低評価」の違いを明文化──再パッケージコンテンツの線引

新たに追加されたセクションでは、「最低評価」とまではいかないが、検索ユーザーの役に立たないと見なされる「低評価」コンテンツについて、評価者向けに具体的なガイドラインが示されています。

■「低」と「最低」の違い

・低評価:

一部のメインコンテンツ(MC)は再利用されているものの、キュレーションや改変に多少の手が加えられている。

・最低評価:

ほぼすべてのMCが、労力や独自性、付加価値が全くない状態でコピーや言い換えされている。

この定義により、単なる「転載」「要約」「装飾」では評価が下がることを明確にし、オリジナリティや価値を伴わないリパッケージコンテンツへの警鐘が鳴らされています。

■具体例として挙げられた「低評価」コンテンツ

・ソーシャルメディアでの追加コメントや議論がほとんどないリポスト

・埋め込み動画や「再ピン」画像など、他サイトのコンテンツを掲載しているが、作成者自身のコメントや編集が加えられていないページ

・他人のレビューを流用しただけの「ベスト○○リスト」など、独自の観点や情報がほとんどないまとめページ

Googleは、これらのコンテンツを「見かけはオリジナルでも、実質的に価値が伴っていない」と位置づけ、評価者には「質の高いユーザー体験を装った薄い内容」を見抜き、フラグを立てることを期待しています。

4 : 「フィラー」コンテンツの可視化──見た目だけの情報は“低評価”

「フィラー」コンテンツの可視化──見た目だけの情報は“低評価”

もうひとつの新セクションでは、ページの目的にほとんど寄与していないにもかかわらず、スペースを埋めてページを“それらしく”見せている「フィラーコンテンツ」についてのガイドラインが紹介されました。

■フィラーとは?

フィラーコンテンツとは、視覚的にはページを充実させているように見えても、ユーザーにとって価値が低く、閲覧体験を妨げる要素のこと。

フィラーコンテンツの対象例

・広告、汎用的な導入文、冗長な段落などのせいで、肝心の情報を埋もれさせているページ

・主要コンテンツから注意をそらすような、目立つ位置に配置されたフィラーコンテンツ

・スペースを稼ぐことで、実際よりもページが長く、内容が豊富に見えるようにしている希薄なページ

Googleは、こうしたフィラーによって「ユーザーが本当に求めている情報へのアクセスが妨げられている場合」、そのページを低評価とすべきとしています。

■評価者への指針

評価者は、単にコンテンツの有無だけでなく、ページ全体のレイアウトや情報設計が「ユーザーの目的達成をどれだけ助けているか」に注目するよう求められています。

5 :

「専門家風」に注意──誇張・ミスリード表現は「低評価」Googleは、コンテンツ作成者やサイト自体に関する誇張された主張や誤解を招く記述にも、厳格な姿勢を示しています。

新設セクション 5.6

「ウェブサイトやコンテンツ作成者に関する欺瞞的な情報は、最低評価(Lowest rating)の強い理由になります。」

完全な虚偽とまでは言えないが、「やや誤解を招くような誇張表現」も低評価の対象とされます。

→専門的な資格を実際よりも大きく見せている

→個人の体験談を「専門家視点」と偽っている

→内容よりも“経歴推し”の構成になっている

これはつまり、評価者は主張をそのまま鵜呑みにせず、メインコンテンツが実際に示していることや外部調査の結果をもとに評価することが求められるという意味です。

「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の評価は、メインコンテンツ(MC)そのものや、評判調査で見つけた情報、検証可能な資格情報などに基づくべきであり、『私は専門家です!』というウェブサイトや作成者の主張だけで判断してはなりません。」

そして、評価者が「この資格や主張は実質的な内容というよりも、マーケティング的な誇張では?」と感じた場合には、文書にはこう明記されます。

「ウェブサイトやコンテンツ作成者に関する情報が誇張されていたり、やや誤解を招くものだと思われる場合には、Low評価を使用してください。」

その他の変更点:細部も厳格に整理Googleは他にもいくつか小規模な変更を加えました。

・セクション4.0:最低品質のページ

Googleは以下の文を追加しました:「ウェブサイトの所有者の利益(例:収益化)を目的に作られ、訪問者の利益や有益な目的にほとんど、あるいはまったく配慮していないページには、最低評価(Lowest rating)が必要です。」

・セクション4.5.3:ページ目的の欺瞞

ページ目的の欺瞞、ウェブサイトに関する誤解を招く情報、欺瞞的なデザインGoogleはこのセクションを改訂し、より多くの情報を追加しました。

また、表形式と箇条書きのリストで例を示し、それぞれのケースをわかりやすく分類しています。

・Low Recipe 3:新しい評価タイプ

この新しい評価タイプは、以下のような広告が目立つレシピページに適用されます:

- 関連性のないコンテンツが多く含まれている

- インタースティシャル広告(画面に割り込む広告)が表示される

- 広告が目立ちすぎている

このようなページは「Low Recipe 3」として低評価されます。

・セクション0.4:広告ブロック拡張機能

評価者は以下の指示に従う必要があります。「評価作業のためにウェブページを閲覧する際は、ブラウザに搭載された広告ブロッカーの機能をオフにすること。」

この指示は、Chromeなど一部の広告を自動でブロックするブラウザにも適用されます。