今回は最新の中国越境EC市場について、中国の調査会社iiMedia Researchの調査結果と、弊社独自のマーケティングデータをもとに解説します。中国のECモールの状況は日本にいるとわかりにくいと思います。中国越境EC市場の今をご覧ください。

①どれくらいの人が越境ECを利用しているのか

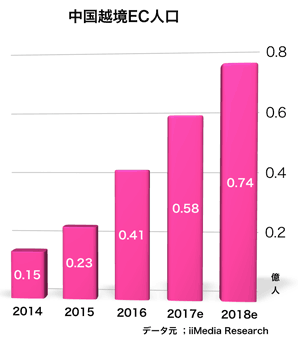

まずこちらが中国越境ECの人口。

図1 中国における越境EC人口

ここで着目すべきは、2018年には越境ECを利用する中国のネット通販人口が7,400万人になるということ。これはなんと日本のネット通販人口とほぼ同等の数になります。

今後は日本のネット通販人口を上回る数の中国人が越境ECを利用すると考えると、かなりの魅力があることが言えると思います。

②どんな人が利用しているのか

- 男女比率:男性 26.4% 女性 73.6%

- 年齢:84%が19歳から40歳

- 年収ゾーン:購入者の30%が100万〜160万円

- 地域:77.4%が第1、2級都市(約50都市)

③どんなモールがあるのか

こちらが2017年上半期の越境ECシェアです。

図2 中国越境ECモールのシェア(2017年上半期)

■網易考拉海購(Kaola.com)……24%

■天猫国際(Tmall Global)……20%

■唯品国際(global.vip.com)……16%

■京東全球購(JD Worldwide)……13%

■洋码头(ymatou)……6%

■小紅書(RED)……5%

■蜜芽(mia)……3%

現状、越境ECのシェアに関するデータはこのiiMedia Researchの調査以外は存在せず、天猫国際(Tmall Global)などは業績を公表していないため、本当のところはわかりません。ただ、網易考拉海購(Kaola.com)がかなり大きく成長しています。 この背景としては、

- 天猫国際(Tmall Global)などの自社出店型では販売価格がコントロールしづらいが、卸モデルの網易考拉海購(Kaola.com)であれば販売価格をコントロールでき、市場の中で有利な販売設定ができること。

- 中国3大ポータル(新浪網、捜狐、網易)のブランド力を生かし、より多くのユーザーに認知、購入してもらう仕組みがうまく機能したこと。

などがあげられるのではないでしょうか。

ただ私の実感では、まだまだ天猫国際(Tmall Global)を使っている中国人が多く、データと実感値のギャップを感じます。

各モールの詳細についてはこちらの記事をご参照ください。

④どのような出店パターンがあるのか

それぞれのモールでどのような出店パターンがあるのか、またその比率を下記にまとめてみました。

出店型

卸型

網易考拉海購(Kaola.com)

20%

80%

天猫国際(Tmall Global)

90%

10%

唯品国際(global.vip.com)

0%

100%

京東全球購(JD Worldwide)

70%

30%

洋码头(ymatou)

100%

0%

小紅書(RED)

20%

80%

蜜芽(mia)

10%

90%

小売として勝負するのであればやはり天猫国際(Tmall Global)か京東全球購(JD Worldwide)になります。 モールごとの店舗の売上を考えると、大手企業を運営している私の肌感覚では天猫国際(Tmall Global)が10とすると京東全球購(JD Worldwide)は3 。依然として3倍以上の売上格差が生じています。

一方、卸でやりたいのであれば網易考拉海購(Kaola.com)などになります。ただし、一般的には在庫リスクをモール側が抱える以上、MDの審査が厳しく、なかなか卸まで行き着かないことや、販売を開始しても自らセールスのコントロールができません。顧客が誰かわからないため、マーケティングできないといったデメリットがあります。

どんなゴールを目指すのかしっかりと考えた上で展開することをおすすめします。

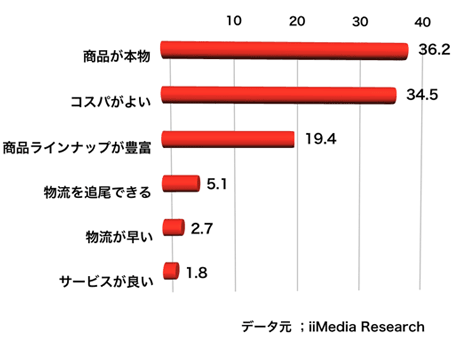

⑤どこに越境ECの良さを感じているのか?

図4 どこに越境ECの良さを感じているのか

第1位はやはり「本物の商品が届く」ということ。

第2位の「コスパが良い」については、お気付きでない方が多いのですが、実は日本の商品は中国の商品に比べてコスパが良いのです。

中国人の友人は日本製のサプリや化粧品などについて、口を合わせて「安くて良い商品」と言います。中国に住んでいるとこの感覚はよく理解できます。

この「安くて良い」というところに日本メーカーの圧倒的な強みがあり、なかなか中国企業に抜かれることはないものの、最近は中国企業が日本メーカーにOEMで商品を作ってくれという話も多く、今後の行方は気になるところです。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:【最新版】中国越境EC市場&モール状況 (2017年9月) | 上海で働く駐在員の中国EC市場リポート

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.