ライスタイル雑誌、ECサイト、実店舗、コト体験などを通じて、国内、そして世界に編み物文化や編み物グッズを届けている企業がある。その社名は「amirisu」、京都に本社を構える従業員数12人のベンチャー企業だ。海外や国内へのBtoB-ECとBtoC-EC、京都と東京に構えるリアル店舗での商品販売、実店舗でのレッスンやイベントを通じたコト体験などで利用者を拡大、2015年の会社設立から売り上げは右肩上がりを続ける。「amirisu」の成長ストーリーを取材した。写真◎奥田晃介(松鹿舎)

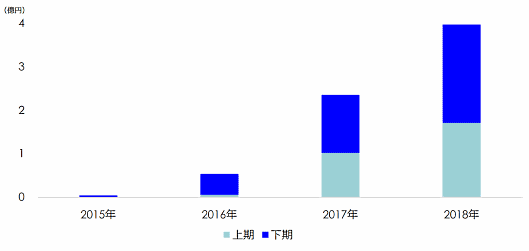

海外の手染め毛糸を輸入・販売で競合と差別化 「amirisu」の売り上げは、BtoB-ECとBtoC-ECのほか、2つの実店舗、雑誌販売と雑誌を通じた商品販売がメイン。個人向けが全体売上の9割を占め、そのうち6割がEC経由となる。

事業のスタートは、編み物に関する情報誌の発行と販売。2012年の創刊当初はネットで閲覧できるオンライン冊子だったが、現在は紙の雑誌を年2回のペースで発行。英語と日本語の版をそれぞれ用意し、国内は一部の書店や輸入雑貨店などへ販売、海外は編み物店など120店舗へ販売している。

雑誌単体では利益はあまり出ません。また、全体売上に占める割合は小さいのですが、雑誌を見たお客さまが店舗へ来訪したり、ECサイトで商品を購入するといった副次的な効果がとても大きいのを実感しています 。雑誌はこうしたブランディングのほか、マーチャンダイジング(MD)にも役立つ んですよ。

こう話すのは代表取締役の落合徳子氏。ビジネスの最大の特徴は「日本ではあまり見たことがない毛糸を海外から仕入れて、日本を中心に物販を行うこと」(落合氏)。競合とは異なる商品ラインナップを実現しているため、価格競争に陥りにくい 。そのため、「客単価は高いと思います」(落合氏)。

代表取締役の落合徳子氏

物販を始めたのは2014年。雑誌の発行を通じて「ファンがつくようになったため、物販を始めることにしました」(落合氏)。

日本の小さなベンチャー企業が海外の毛糸メーカーと取引する上で役立ったのが、雑誌を発行していることによる信用力。「雑誌を発行しているので、信用や、体力がある企業という印象を持ってもらえました 」(落合氏)。

雑誌という信用力をバックに仕入れ先を開拓していった「amirisu」が、海外メーカーから仕入れる主な製品は手染めの毛糸。取引先は小さな手染めメーカーが多いため、仕入れの際は、前払いがスタンダード。「毎月、かなりの額を仕入れなければ物販は成り立たないので、出ていくキャッシュも多いビジネスです」(落合氏)。

だが、これまでキャッシュフローの悪化を招くことなく、海外からの円滑な仕入れを継続し続けてきた。その要因の1つとして、グローバルで2億7700万人以上のユーザーが使うオンライン決済サービス「PayPal」の存在があげられる 。

「amirisu」はECサイトの決済手段として「PayPal」を使用。「PayPal」で決済された売上金はペイパルアカウントに即時入金され、数日内に銀行へ引き出せるため、キャッシュフローが改善。円滑なMDに役立っているという 。落合氏はこう振り返る。

海外との取引では商品の発送時点で請求書がメールで送られてくるケースが圧倒的です。でも、商品は海外から配送されているため、税関の通過なども含めて、手元に商品が届くまでのリードタイムがすごく長い んです。輸入毛糸を扱っているため、キャッシュ周りが一般的な企業よりも大変。早くても週に1回といった入金サイクルの決済サービスよりも、即時入金される「PayPal」のおかげで円滑なMDが実現できています 。

「PayPal」を重宝する「amirisu」だが、もちろん他の決済手段も提供している。年々件数は減っているものの、業務負荷が大きいのが銀行振込み。「振込名義と購入客の名前が合致しないこともあり、突き合わせ・消込作業がとても大変」(田中氏)と言う。

こうした銀行振込に関する業務負荷の問題を解決する機能が「PayPal」に昨年追加された。購入者が銀行口座とペイパルアカウントをひも付けると、「PayPal」で決済した支払いを銀行口座から引き落とすことが可能となったのだ。事業者は「PayPal」経由で支払いを受け取るので、カード決済の場合と同様に注文情報と支払い情報は自動的にリンクしており、突き合わせ・消込作業は不要。さらに、支払いはペイパルアカウントに即時入金されるというメリットもある。

業務負荷を最小限に抑えながら、クレジットカードを持たないユーザーや、カードを利用したくないといった消費者ニーズに対応できる方法として、「PayPal」のこの新機能にも注目したい。

「amirisu」で販売している毛糸。主に海外メーカーから仕入れている

自社に適したECサイトを海外プラットフォームで実現 海外から仕入れる毛糸の量が年々増えている「amirisu」。順調に仕入れが実現できた要因の1つに、BtoC-ECビジネスが軌道に乗っていることがある。

ECビジネスの立ち上げで中心的な役割を果たしたのが、落合氏と共同で代表取締役を務める田中芽理氏。特に英語力が役に立ったという。なぜ「英語力」なのか?

「amirisu」がプラットフォームとして採用しているシステムは、世界で80万店舗以上が使う「Shopify」 。今では日本向けのローカライズ版が用意されたため、英語が不得手な日本企業の導入も増えている「Shopify」だが、2015年当時の対応言語は英語のみだった。

数あるプラットフォームから「Shopify」を見つけ、そして自社のビジネスモデルに適したアプリを探し、運用していく――。田中氏はその大きな役割を担った。田中氏は「Shopify」をECのシステムとして採用した理由を次のように話す。

ECを始める際、まず検討したのがモールへの出店と無料のショッピングカートなどです。モールは顧客データを手に入れることができないので、ダイレクトマーケティングを手がけるには適していません 。いくつかのショッピングカートでは、カテゴリ分けができなかったり、色・サイズなどの「SKU」ごとのバリエーションが作れなかったりと、当社の商材に適さなかったんです。最終的に「Shopify」を採用したのですが、紆余曲折がありました。

代表取締役の田中芽理氏

初めに採用したのがWordPressで作ったWebサイトに、EC機能を加えるためのプラグイン「WooCommerce(ウーコマース)」。だが、すぐに問題が。機能拡充のためのプラグインを追加実装していくと、サイト全体が重くなるといった問題が浮上。管理画面も同様で、ECサイトのユーザビリティの低下、作業効率の悪化などを招いた。

店頭販売も行っていたため、在庫管理にも大きな労力がかかるようにもなった。当時、ECサイトと実店舗の在庫はファイルメーカーでデータベースを構築して管理。ECサイトで商品が売れた場合、店頭用在庫を減らすといった作業が発生していた。うれしい悲鳴かな、売れば売るほど、作業が増えるといったジレンマが発生した。

「やりたいことが実現できて、実店舗とも連動できるECプラットフォームはないのか」――。英語が堪能な田中氏は、国内だけではなく、海外のECプラットフォームも探し、「Shopify」と出会った。

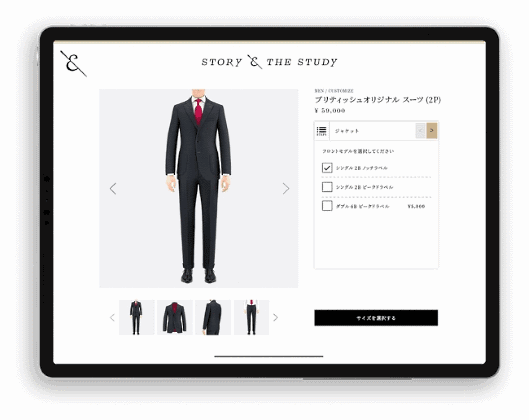

使っているのは「Shopify」の上位プラン「Shopify Plus」 。「Shopify」は基本機能以外の拡張機能は、インストールして利用するアプリやさまざまなAPIを活用してECサイトをカスタマイズしていくシステム設計 だ。

現在は日本企業の導入も進み、運用方法の情報もWeb上に多く存在する「Shopify」だが、当時は日本語の情報がほとんどない状況。そんな状況下だったが、「Shopify Plus」では専任サポートが就くため、田中氏はそのサポートに適したアプリのこと、機能のことなどを何度も相談した。

たとえば、自社商品を実店舗販売するためのPOSシステムに関するアプリ「Shopify POS」のケース。商品検索、注文処理、クレジットカードの読み取り、レシート発行などをiPadやモバイル機器で行うことができるようにする機能で、もちろんECプラットフォーム「Shopify」と連携する アプリだ。「Shopify」を利用する企業は無料で利用することが可能だ。

実店舗、ECサイトの売上情報などを一元管理でき、「amirisu」もこのアプリを実装。実店舗が東京店と京都店の2店舗になってからは在庫管理機能を強化するため、オンライン在庫管理サービス「TradeGecko」の「Shopify」連携アプリを導入し、2つの実店舗運営とECサイトの円滑な運営を実現している。

京都の実店舗。来店客は海外購入客が半数を超える

ECサイトの決済手段はキャッシュフロー経営を重要視していたため「PayPal」を導入した 。「日本のカード決済手数料は高いんですよね。ですが、当時、『PayPal』はそれらと比べて低かったので、導入を決めました」(田中氏)。そして、落合氏もこう付け加える。

決済の手数料と(入金までの)リードタイムは重要です。「PayPal」の即時入金システムの有り難さは、会社を経営している人であればとてもわかること だと思います。

代表取締役としてキャッシュフロー経営の重要性を説く落合氏と田中氏

ちなみに、海外販売での不正被害リスクを最小限にするため、「amirisu」では高額商品は必ず配達証明が出る配送方法を使うよう案内している。

「PayPal」には、買い手から未承認取引や商品・サービス未受領に基づくクレーム、チャージバック、支払いの取り消しが行われた場合に注文金額を補償する無料プログラム「売り手保護制度」がある。配達証明の提出など一定の適用条件を満たせば、「PayPal」が損失を補填する仕組みだ。

チャージバックはいつ何時起きるかわからない。特に海外向け配送の際は、トラッキングに対応した配送サービスを活用しておきたいことに触れておく。

福袋は2分で完売する人気ぶり、「PayPal」を使ったユニークな消費行動も メインのBtoC-ECサイトは「Shopify」の多言語アプリを活用し、海外からの注文に対応 。雑誌の卸販売といったBtoB-ECも「Shopify」を活用している 。

「Shopify Plus」を使う場合、合計10ストアまでECサイトを立ち上げることが可能。追加料金なしでBtoB-ECサイトを運用できる「BtoB向けPlusストア」を使い、海外向けの雑誌卸販売などに対応している 。海外向け販売でも「PayPal」が主な決済手段。海外向け販売ではさまざまなリスクが存在する。そのため「前払いを採用するようにしています」(落合氏)。

雑誌販売からBtoC、BtoB、そして実店舗展開と販売チャネルが拡大していくにつれて、ファンは拡大していった。それを表すユニークな出来事がある。

「amirisu」では毎年1月1日に福袋セールを行っている。これまで、落合氏が年末、手動で福袋セールのランディングページをアップしていたのだが、2019年に初めて「Shopify」の自動アップ機能を使った。

何かあればすぐに対応できるようにスタンバイしていた落合氏。23時過ぎに「Google Analytics」を確認したところ、100人以上がWebサイトをリロードしていることを発見。「これまで手動だったため、日付が変わる前にアップしていました。毎年アップ後3分で売り切れてしまうような状態だったため、リロードして待ち構えているお客さまがいらっしゃったんです」(落合氏)。

紅白歌合戦が終わった段階でリロードを実行しているユーザーは200人を突破。そして、日付が変わった2分後には完売状態となった。

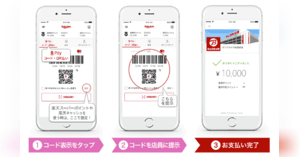

LP公開後、2分以内に購入した人たちの傾向を見ると面白いことがわかった。福袋の購入に成功したユーザーの多くが、「PayPal」の「ワンタッチ決済」を使っていたのだ。

「ワンタッチ決済」は、「ログイン状態を保持する」を設定すると次回の支払いからログインをスキップし、「ワンタッチ」で支払いができる機能。福袋のLPがアップされた瞬間、「amirisu」の支払いで「PayPal」を使うコアなユーザーは「ワンタッチ」機能で、簡単に、素早く決済することに成功したのだ。「PayPal」ユーザーが多い「amirisu」ならではの消費行動と言える だろう。

福袋でのユニークな消費行動について語る落合氏

今後の課題は実店舗とECサイトの一元管理 「amirisu」は今後、「Shopify」をベースに実店舗とECサイトの連動をさらに進めていきたいという。

「amirisu」は実店舗で、編み物体験といったイベント、教室などを開いている。いわゆる「コト体験」を通じて、既存顧客のファン化、潜在ニーズの掘り起こしといった需要創出にも取り組んでいる 。

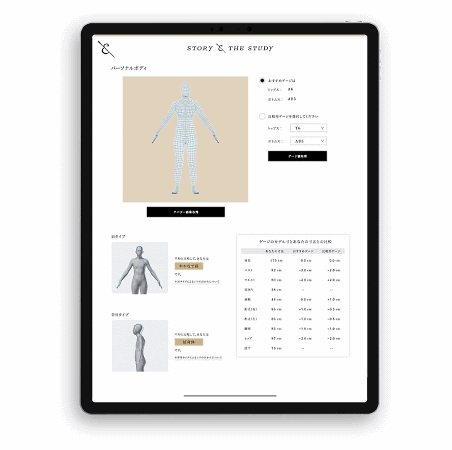

ただ、実店舗を使う顧客などからは「店舗で付与されたポイントはECサイトでは使えませんか?」といった声が寄せられるようになった。今後は、「ECサイトと実店舗の購買履歴を統合し、それに対してポイントを付与するといったこともやりたいと考えています」(田中氏)と言う。

「amirisu」では今、ECサイトで買い物をしたお客さまの購入履歴しか見ることができません。実店舗で買い物したユーザーにアプローチできていないんです。また、海外ユーザーが来日して、店舗に訪れるインバウンド消費も増えてきています。「amirisu」の実店舗で何を購入しているのかを可視化することで、ECサイトにもそれを活用していきたいです 。(田中氏)

落合氏と田中氏が口にしたのは「実店舗とECサイトのシームレスな買い物体験作り」

VIDEO

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」 で公開されている記事のフィードに含まれているものです。グローバルでECビジネスを展開する京都の小さな毛糸屋さん「amirisu」の成長ストーリー

まとめると、

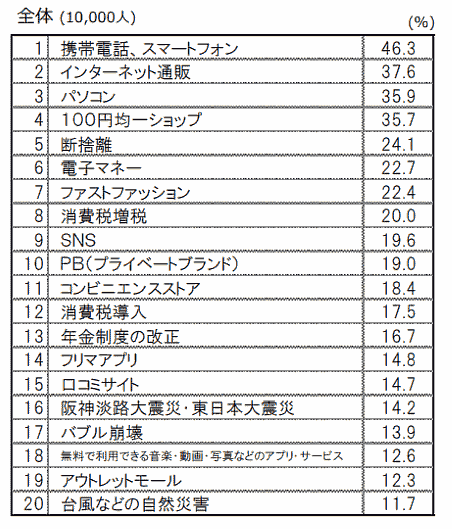

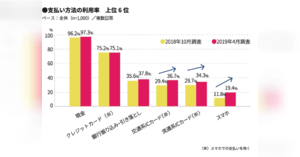

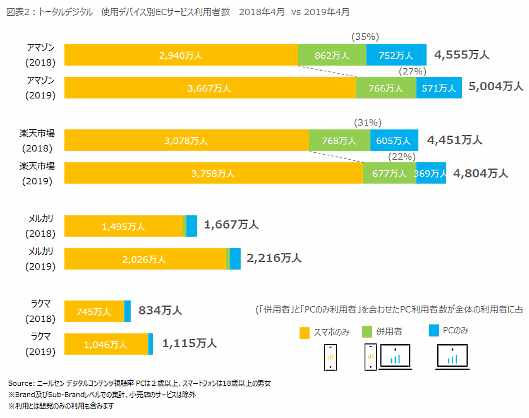

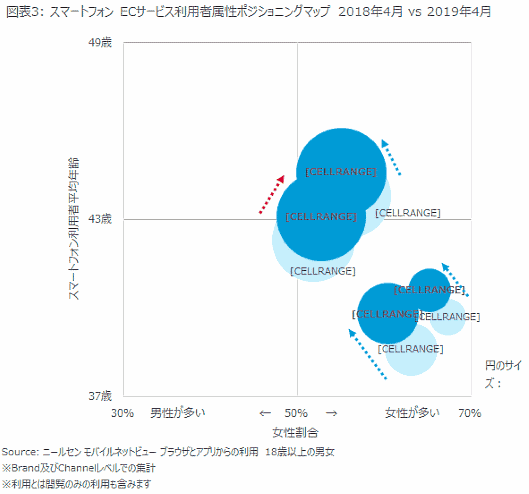

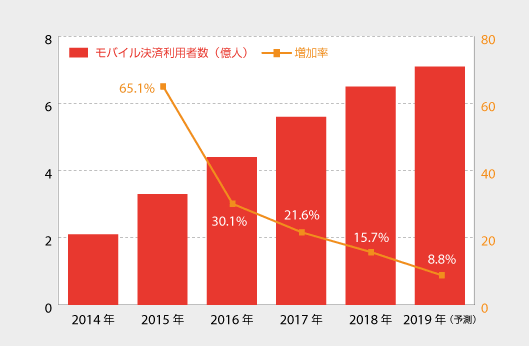

https://www.netratings.co.jp/news_release/2019/06/Newsrelease20190626.htmlより編集部でキャプチャ

まさにフリマ三国志の状態になってきましたね。すでにYahoo!ショッピングとヤフオク!を持っているにもかかわらず、「PayPayフリマ」「PayPayモール」を開始するというのは、システム的に古くなっている両サービスを一新する意味もあるかもしれません。それぞれのフリマサービスで独自の決済も紐づいているので、決済とECの競争でどうなっていくのかが注目ですね。