新しいツールが登場してきて、そちらに目移りしてしまい、メルマガは駄目だと感じているEC担当者もいるようです。しかし、決してそんなことはありません。メルマガの基本を理解し、きちんと運用すれば、十分に効果を発揮します(テレビCMや新聞折込チラシも以前よりパワーがなくなってきていますが、いまだに圧倒的な結果を出す媒体、手法です。ところが、デジタルシフトが進む中、実体以上に効果がないと言われているのとよく似ています)。

EC担当者は、世の中のあいまいなオピニオンに左右されず、メルマガを適切に活用することが重要です。

顧客にとって意味のあるメルマガとは、どのようなものか。タイトルや内容、配信のタイミング、配信対象の絞り込みの考え方など、メルマガを運用する上で押さえておくべき基礎的な考え方を解説します。そして、これらのメルマガでの基本が、LINEやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などを使って顧客とコミュニケーションを取る上でも役に立つはずです。

メルマガは、まだまだ有効なツール

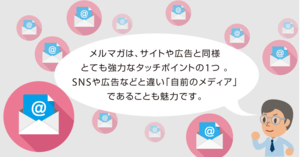

これまでの連載でサイトの役割などについてお話してきましたが、メルマガは、サイトや広告と同様にとても強力なタッチポイント(顧客との接点)です。それも、SNSや広告などと違い、「自前のメディア」であることがとても重要です。

ある程度、いろんな施策をやりつくしたECサイトなどでは、新しいツールやソリューションを導入し、少しでも結果や効率を上げることに力を注いでいますが、それでもメルマガなどを十分に活用しています。

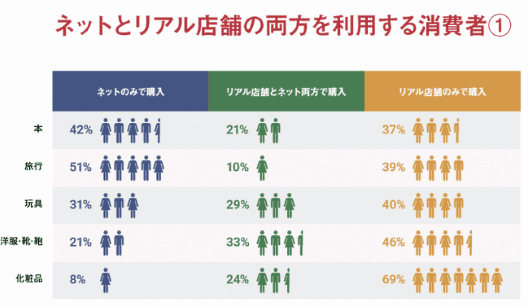

欧米のマーケティング手法を見ていても、メルマガを活用した事例の紹介は大変多いと言えます。特に実店舗との連携で、来店客とつながるための手法としては大変有効とされています。日本ではなかなか考えにくいですが、来店客に携帯番号を聞き、SMSでクーポンなどの特典を送り、メールアドレスを登録してもらい、メルマガを送るなどといった手法が徹底されています。

最近、メルマガとDMを組み合わせるといった販促手法も紹介されていますが、効果が上がるのは至極当然のことといえます。昔から、DMと電話、WEBとチラシなどの合わせ技、要は顧客との接触頻度を増やして、コンバージョンを高めてきたのです。よって、DMに限らず、メルマガと他の媒体との組み合わせが有効なのは間違いありません。

意味のあるメルマガとは? 成果を出すための基本的な考え方

メルマガの基本的な考え方は、「情報の配信を希望したお客さまに、情報を配信する」ということです。メルマガの運用に関して、筆者がよく気になるのは次のようなことです。

- いたずらに、いくつもメルマガを送ること。

- 意味のないメルマガを送ること。

- メルマガの配信で、意味もなくターゲットするために、やたら配信対象を絞り込むこと。

お客さまに送るメルマガ(=メッセージ)は、送る意味のあるものでなければなりません。メルマガもやたら送れば、嫌がられてメルマガを解除されてしまいます。しかし、単に数を絞ればいいのではなく、送るべきタイミングに、送るべき内容を送ることが重要なのです。

メルマガで送るべき情報

- ビジネスの周期に合わせたコンテンツ。サイトやコンテンツが定期的に更新されるのであれば、更新されたときに送る定例号的なもの

- お客さまが登録した特定の情報の更新や、商品の入荷のお知らせ

- 臨時のキャンペーンや、お客さまに告知しなければならない情報(お得な情報など)

その他にもあるかと思いますが、基本は「送る意味のあるものを送る」ということ。サイトの更新が義務的で、意味のない更新をしていれば、メルマガも当然意味のないものになります。

メルマガはお客さまのためになっているという前提が必要です。メルマガの話をしていると、配信が義務的になっていることや、迷惑になるからこの程度にしておかなくては、という話ばかりになることも多く、本末転倒です。

「サイトに新しい情報がアップされた」「キャンペーンが始まった」「新しい商品群がアップされた」といった情報は、お客さまにお知らせしなければならないことです。もしそれが迷惑になるのであれば、サイトの更新情報自体に意味がないということになります。メルマガで送って迷惑になることをサイトで行うこと自体が本来は間違いです。

その上で、大量の情報の中から、お客さまの興味がより高いものを、ある程度絞り込んで、お送りするということです。

お客さまが受け取るメルマガの選択肢が、カテゴリーやブランドなどの個別情報ばかりで、サイト全体の情報を受け取れないようでは、ネットショップとして考える「お客さまが興味を持つであろう情報」を送ることはできなくなってしまいます。

そして、覚えておかなければならないのは、バリューのある、意味のある、お客さまに合った内容のメルマガでも、送ればある程度の割合でメルマガの購読は「解除」されます。それを踏まえ、解除に過敏になり過ぎないように、送るタイミング、内容を決定していかなければなりません。

読まれやすいメルマガ配信のタイミングとは?

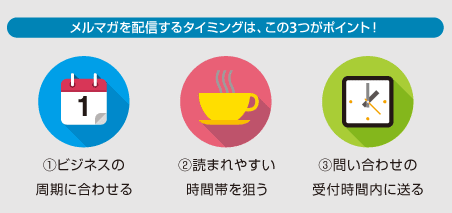

メルマガはいつ送るべきでしょうか。それは上にも書いたように、「意味のある情報を更新したタイミング」です。そして、自社のビジネスの周期に合わせて配信したり、読まれやすい時間帯を狙ったりすることが重要です。

ビジネスの周期に合わせて配信する

メルマガを何日に、何曜日に送ればよいのかは、上にも書いたようにビジネスの周期に合わせる問題です。周期があれば定例号はそれに合わせるべきでしょう。キャンペーンや新商品の展開を開始するタイミングなど、店頭と連動して開始の日付、曜日が決まっていることが多いと思います。

ビジネスの周期がないのであれば(ないはずはないのですが)、サイトやメルマガにとって最良の日を検討する必要があります。たとえば、週末に売り上げを取るために、金曜日の朝にチラシをまき、商品を入れ替える、キャンペーンを始めるといった施策を踏まえ、最良の日を検討してください。配信するのが毎週なのか隔週なのか、特定の日付なのかは、それ次第です。

読まれやすい時間帯を狙う

メルマガの定例号はできるだけ、同じ時間帯に送付することをお薦めします。また、タッチポイントの密度を上げるという意味でも、ビジネス周期に合わせて、他の施策の展開と同日にメルマガを送ると良いでしょう。たとえば、新聞折込チラシが朝一に届くことに合わせて、できるだけ早い時間帯にメルマガを送るといった方法です。

筆者も昔は、サイトの更新もメルマガも不定期の方がワクワク感があるなどと考えていました。しかし、こういった告知は決まったタイミングで行い、お客さまへ刷り込んでいくことが、お客さまも安心できるし、効果的です。

メルマガを送る時間帯を決める際は、すぐに届かないことを念頭に、何時くらいに届けたいかを考えます。通勤中、帰宅途中、帰宅後、午前中、午後遅くない時間帯など、サイトの更新と自社のお客さまに最も効果のある時間帯を狙うと良いのでしょう。たとえば、会社員の方には通勤時間帯や帰宅途中に配信すると効果的ともいえます。

問い合わせの受付時間中に送る

新しい企画やキャンペーン、人気商品などの情報をメルマガで送る場合は、できるだけECサイトの問い合わせ受付時間の数時間前(最低でも1時間前)までには、メルマガが届き終わるように計画することをお薦めします。情報送付後、何かあっても問い合わせができないということは、お客さまに対して大変失礼な場合があるからです。

また、それ以外でも、20時以降とか、深夜のメルマガは、熟慮のうえ決定すべきです。筆者が以前いた会社では、毎日0時に新商品が紹介され、その時間のメルマガの希望者も多かったのですが、それでも毎日深夜0時のメルマガは特別の配慮が必要でした。

メールはリアルタイムでは届かないことも

覚えておかなくてはならないのは、メールは送信し始めたらすぐに届くわけではないということです。最近はいろんなことが当たり前になりすぎていて忘れがちですが、元々のインターネットはリアルタイムメディアではありません。また、今はずいぶん改善されたと聞いていますが、大量のメールを一気に送るとプロバイダーやメールサービスがスパムメールと判断し、迷惑フォルダーに仕分けられたり、そもそもメールが送られなくなれることもあります。

メルマガツールには、スパムと判定されないように、システム内で大量のメールをいくつかに分割して、わざとゆっくり送る機能などもあり、その工夫をツールプロバイダーさんが行っています。それを踏まえて、送り始めと届く時間、お客さまが開封するであろう時間の見込みを考えることが大切です。

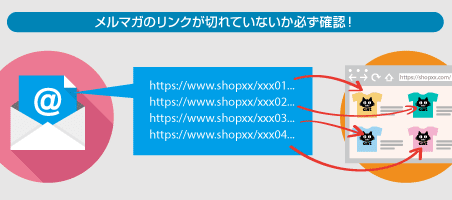

リンク切れは絶対NG。そして、ECサイトのコンテンツとの連動が必須

メルマガを送付するタイミングに関して、筆者が一番気にすることは、「メルマガに掲載されている情報やリンクが、サイト上で有効であること」です。メルマガが届いたのでリンクをクリックしたら、リンク切れでしたというのでは、誰もメルマガを見なくなりますし、リンクをクリックしなくなります。ひいては、解除の嵐となります。

リンク切れの原因は、単純な不手際でリンク先が間違えているとか、準備ができていないといったこともありますが、メルマガを送付したときに、掲載のコンテンツが期間外ということが多いのです。

たとえば、紙のチラシと同じ考え方で、キャンペーンや商品展開の予告のためにメルマガを送信する場合などによく起きます。百貨店などの店舗チラシは、催事が木曜日から始まるとすると、当日の朝からお客さまに来店してもらうために、チラシは予告的に前日の水曜日に撒きます。それに合わせて、メルマガも水曜日に送信すると、届いたメルマガのリンクはほとんどリンク切れです。こんなメルマガを誰がクリックするのでしょう。ネットビジネスは、メルマガに限らず即応性が命です。紙や旧来の考え方のままで本当に良いのか、十分検討する必要があります。

また、店舗の開店に合わせてメルマガを送るのであれば、その段階で、サイトのコンテンツは更新が終わっていて、メルマガのリンクがちゃんと有効になっていることが大事です。

これらは、極めて当たり前のことですが、できていないことが多いのです。

送信先の絞り込みはどこまで必要?

メルマガの送付対象を絞り込む際に、よくある問題が「意味のない絞り込み」です。

ダイレクトメールの発想が残っているのではと思うことさえあります。DMは、開封率を上げて、コンバージョンを上げるために、お客さまに分かりやすい、開封しやすい、興味のある内容で、申し込みやすい印刷物を作ってきました。こう考えるとWEBのUXそのものです。

そこには、メルマガとの大きな違いがあります。印刷費用と郵送代です。もちろん、メルマガも無料ではありません。でも、DMの費用に比べれば微々たるものです。DMは費用をかけないように、できるだけ送付数を絞り込む必要があります。メルマガの話しているうちに、なんだか、DMの発想で、発送の費用の話になることがあります。その時代の人が話していたことが、なんとなく基準で残っているのでしょうか。上の定義に少し加えるなら、メルマガは「比較的費用の掛からない自前のメディア」です。

ネットショップ全体の情報を送る工夫も必要

また、カスタマライズ、パーソナライズなどは、非常に大事ですが、完全にお客さまの好みにはなりません。あくまで基本は「希望する人に希望する情報をお届けする」ですが、明示的に希望する内容(=申し込まれた内容)だけをお送りし、希望されていないからと、まったくその他の情報を送らないような設定は本当にお客さまのためになっているのでしょうか。メルマガを通じて新しい商品や情報を発見したり、店舗でも行われるようなスタッフからの提案を受けられるような内容にしていっても良いかと思います。

ユーザーがメルマガの受信を希望するか選択する項目で、カテゴリーやブランドの選択肢だけがあって、それ以外の情報は送らない設定にしてしまっているサイトがよくあります。筆者は、EC事業者側の裁量で、選択されたもの以外やネットショップ全体の情報を送れるように、但し書きを掲載することなどを薦めています。

これを否定してしまうことは、メルマガ以外でも行っているご提案やクロスセル的なことを否定するのと同じではないかと思うのです。もちろん、やり過ぎればメルマガは解除されますから、バランスを取ることが大切です。

これらを念頭に置いて、メルマガを送るか送らないか、絞り込むか絞り込まないかを決める必要があります。

メルマガの形式、体裁などの基礎知識

メルマガの体裁・長さ

長すぎるメルマガも敬遠されます。文字だけのメルマガ(テキストメール)は有効なこともありますが、あまり長くないことが前提です。

HTMLメルマガ(ほぼ死語でしょうが)は、もちろんより有効ですが、最近はHTMLメルマガにするために無理やり画像を貼り付けたようなメルマガもあり、どこまで有効なのか疑問なものもあります。

体裁(テンプレート)的に、上の部分に目次を入れようとして、本文が下の方に行きすぎたり、長くなったりするのも問題ですし、本当にその体裁は必要ですかと聞きたくなるようなメルマガもあります。他社がやっているからといった理由や形にとらわれすぎるのではなく、お客さまや目的に合わせて改善をしていく必要があります。

件名

メルマガの件名は、非常に大事です。以前は、「限定」や「値引き」などのワードが入っていると開封率が上がっていました(今もある程度そうですが)。しかし、いろんな会社が同じようなことをやってしまうと、効果がなくなってしまうのでしょうがありません。件名はA/Bテストを頻繁に行いながら改善いていくべきものです。メルマガの担当者は、こういったことからも、非常に忙しいはずです。

送付元名

メーラーに表示される送付名は、まずどこのショップが送ったのかがはっきりと分かり、あまり変な工夫をせずに怪しくないことが大事です。

ここしばらく言われていることで、送付名を個人名にすることは確かに有効ですが、これはどちらかということB2Bの手法ではないかと思われます。一般消費者の受け止め方に気を付けてください。

メルマガの内容

メルマガは、あまり種類を作り過ぎず、ゼネラルなものとパーソナライズされたもの(中にある程度、ゼネラルな要素のあるもの)がよいのではと思います。完全自動のパーソナライズされる機能があれば大丈夫ですが、そうでなければ割と運用に手間が掛かります。通常のメールもパーソナライズメールも、ツールを導入すると手間が掛からないとよく言われますが、それでも実務では割と手間は掛かるものです。

また、パーソナライズメールは、よほどのAI的な要素を入れない限りは、条件やシナリオを人間が考える必要があり、手動で設定するしかありません。

システムメールの活用

登録確認メールや購入確認メール、配送メールなどにも、プロモ―ショナルな要素を入れることが可能です。通常のメルマガよりも開封率は高いですし、多くの場合、お客さまの目に触れます。ただし、本来のシステムメールの目的や役割を邪魔しないような内容、長さにするのは当然です。

ステップメール

ステップメールは想定したシナリオで、仕組化して送れるので、とても有効だと言えます。特に単品通販、継続的に使われる商品には有効といわれています。言い換えると、リピート注文を促進するには非常に効果があります。

運用する際は、購入何日後にどのようなメールを送るか、それで注文がない場合はどのくらい経ってから次のメールを送るのか……といったシナリオを考えます。値引きやクーポンなど、どのような特典をどのタイミングで送るかを考えることが重要です。これらは、DMベースで通販会社では昔から行われていたことですが、メルマガだともっと気軽に効果的に実施できるということです。

さらに、お客さまが以前に購入した時間帯に合わせてステップメールを送ると閲覧率が上がるなど、DMではできなったことが実現できます。

筆者は、ECビジネスも、古くからの通販や実店舗のノウハウに学ぶものは多く、それをEC側のノウハウと合わせて応用することによって、効果を上げられることは多いと考えています。ぜひ、参考にしてください。

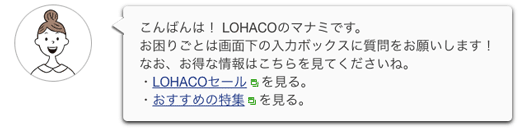

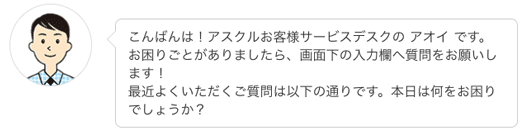

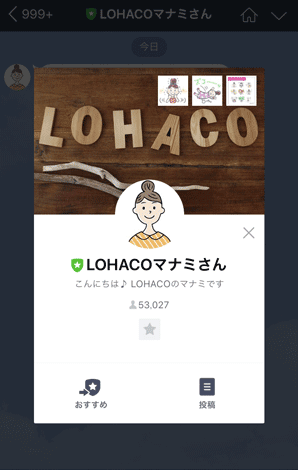

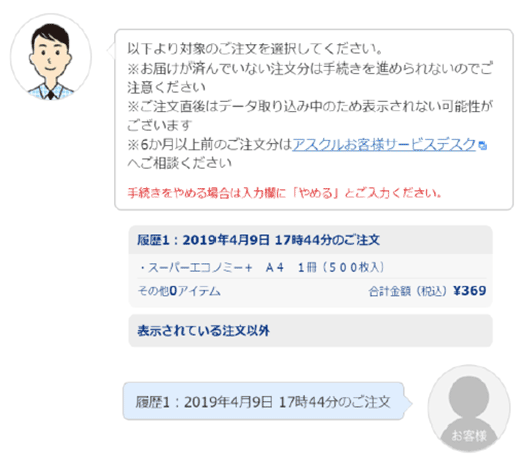

LINEなどのツールを活用する際の注意点

SNSやチャットアプリ、メッセンジャーは、「顧客全体のうち、どのくらいの割合が使っているのか」「すべての顧客が使えないと、運用やサービスレベルに支障をきたす」などと言われていました。しかし、昨今のLINEなどの普及率を考えると、非常に有効なツールになってきています。

LINEやSNSなどのツールを使う場合、次のような点に気を付けてください。

- メルマガやステップメールとは、形態、体裁、情報量が違う

- 内容も「文章」というよりは「会話」

- 自前の顧客DBとして使えるかどうか

- 自前のメディアであるメルマガと比べて、実施費用はどうか

- 公共のツールや一般的なインフラではないので、運用主体の方針で仕様が変わることがある

EC、ネットなどでは、次々と新しい技術やサービスが出てきています。EC担当者は常にアンテナを張っておかなくてはならないでしょう。しかし、片っ端から飛びついてしまったり、自社のお客さまに合っていないのに利用を開始してしまっては、社内リソースがまわらなくなったり、運用負荷が増えたりします。

また、一番気を付けなくてはいけないのは、お客さまにご迷惑をかけないことです。不十分な体制や、あやふやな目的でツールを導入してしまっては、不手際が起きてしまいます。また、十分に普及が進まず、利用を終了してしまうことは、お客さまのご迷惑になることです。いったん始めたサービスを止やめてはいけないということではなく、十分に考慮したサービス終了の手続き、段取りが必要だということです。

◇◇◇

以上、メルマガの考え方などを説明してきました。繰り返しますが、現時点でもしばらくの間は、メルマガは非常に有効で、比較的費用の掛からない自前のメディアです。古い手法と単純に考えるのではなく、きちんと理解して、効果的に活用していくことはEC担当者にとって、結果にも結び付く大変重要なことです。