広告やセールに依存せず、ファンとの共創を軸にブランドを成長させているVALX。Web広告費を大幅に抑えながら事業構造を転換し、競合ひしめくプロテイン市場の価格競争に“勝つ”ビジネスモデルを築き上げた。その背景には、マーケティング全体の定量設計とKPIマネジメントを担う古賀雅範課長(EC事業と全社マーケティング戦略を担当)による仕組作りがある。熱狂を感覚ではなくデータで捉え、設計し、再現性のあるブランド運営を実現している。

VALX株式会社 事業部 マーケティング課 課長 マーケティング責任者 古賀雅範氏。スポーツ用品メーカーのデサントで商品企画やEC責任者を歴任。Jリーグユニフォーム開発やオムニチャネルを推進し、コロナ禍でのEC急成長に貢献し社長賞を受賞。2024年よりVALXに参画し、日本一広告費率の低いD2Cブランドをめざして事業をリード。EC×SNS×リアルを融合した顧客との共創マーケティングで市場を創造し、「プロテイン×コミュニティ」を起点に前例のないビジネスモデルの構築に挑戦している。

利益最大化へのシフトでEC成長をけん引

――VALXはデジタル変革(DX)を推進している。EC事業の取り組みを教えてほしい。

VALX 古賀氏(以下、古賀氏):VALXでは、従来の広告依存型モデルから脱却し、オーガニック流入の拡大とLTVの最大化を軸にしたEC運営へ転換した。売上規模は非公開だが、セール依存からの脱却とCRM施策の再設計で、短期的な販促ではなく継続的な関係構築を重視する運営モデルを確立した。

これにより、ファンとの接点を中長期視点でマネジメントし、持続的にブランド価値を高めるビジネスモデルへと進化している。

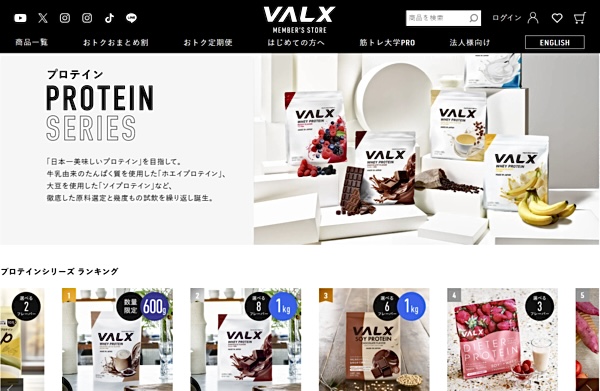

ホエイプロテインを主力として販売するVALX。古賀氏の就任後、オーガニックな流入の拡大に成功している

熱狂と共創を生むマーケティング構造

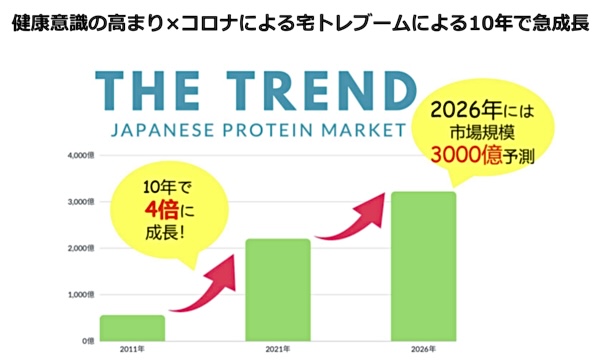

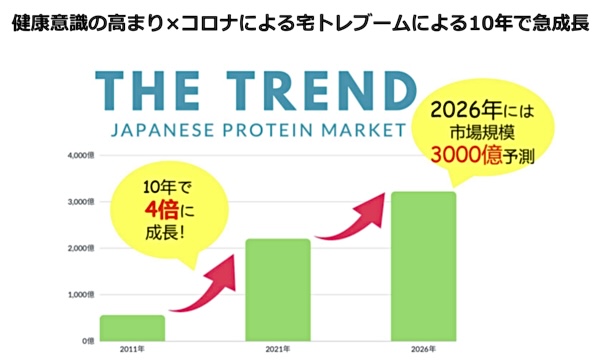

――コロナ禍での、自宅で筋肉トレーニングに励む“宅トレ”ブームを経てプロテイン市場は急成長したものの、現在は競合が増加。「安くて、美味しい」という訴求が中心で、価格競争が激しい。VALXのEC事業がビジネスの構造変化を実現できた背景には何があるか。

古賀氏:業界全体の逆風があるなかで成長を続けているのは、共創マーケティング戦略の推進があげられる。広告に頼るのではなく、ファン起点の商品開発・情報発信・LTV設計を実践する戦略だ。

宅トレブームによるプロテイン市場の拡大(出典:リンクフードのホームページ)

――具体的にはどのようなモデルか。

古賀氏:ファンの熱量を起点にブランドを設計する共創モデルだ。広告に依存して認知を拡大するのではなく、ファンの声から企画を立ち上げ、その体験を既存施策と掛け合わせて発信の連鎖を生む仕組みである。

具体的には、ファンの投票で定番化するフレーバーが決まる「プロテイン総選挙」、ファンと一緒に開発した数量限定フレーバー 「とろけるバニラアイス風味」など、企画段階からファンの意見を反映した取り組みを拡充。SNSや、毎週木曜20時から公式Instagramで配信しているインスタライブ『VALX “FUN” LIVE!』などのオウンドメディア施策と連動させている。

毎週木曜日にインスタライブを配信。バックナンバーは自社ECサイト「VALX メンバーズストア」で視聴できるようにしている

――ブランドのファン共創モデルを構築するため、社内ではどのような体制を築いたのか。

古賀氏:従来から集計していた独自のNPS指標「熱狂度」を起点に、LTVや購買チャネル、SNS施策との関係性を複合的に分析できる体制を整備した。これにより、ファンの推奨意向(熱狂度)が、どのチャネルや体験を通じて高まり、購買継続やLTV向上につながっているのかをデータで可視化できるようになり、経営の意思決定に反映できる仕組みを確立できた。

たとえば、SNSとライブ配信を連動させた施策では、顧客の熱狂度が高い層はLTVが2倍になることがわかっている 。熱狂の最大化を狙うことで、広告費ゼロで毎月1500件超のUGC(ユーザー生成コンテンツ)が自然に生まれるエコシステムを生み出している。

利益改善につなげた「脱セール」「オーガニック流入拡大」の仕組み

ブランドの価値を“縦に深める”

――VALXでは従前、販路はAmazonに注力しており、売り方はセールが中心だった。現在は自社ECサイト、リアル店舗、異業種との協業など、さまざまなチャネル・手法で事業を展開している。多角化戦略の狙いは。

古賀氏:価格競争が激しい市場にしがみつくのではなく、「プロテイン×コミュニティ」を起点にファンとの接点や体験を重ねながら価値を積み上げていくことが、VALXの戦略の中心。チャネルを横に広げる「多角化」ではなく、ブランドの価値創造構造を縦に深める“多層化”を進めている。

従前はAmazonが販売の中心だったが、私が2024年4月にVALXへ入社、現在のポジションに着任した後、販売戦略を見直した。限定商品と接触頻度の最適設計によって継続購入率を向上させ、自社ECでのロイヤル顧客による月次購入数が着任前と比較して50%以上増加した(2025年10月現在)。なお、VALXでは3か月以内に1度以上購入いただくお客さまを「ロイヤル顧客」と定義している。

また、セール依存から脱却し、2〜3か月に一度のペースで自社EC限定商品を発売することでファンにアプローチし、ファンの高い熱量を持続させている。

――セール脱却とともに、価格訴求の見直しも行った。

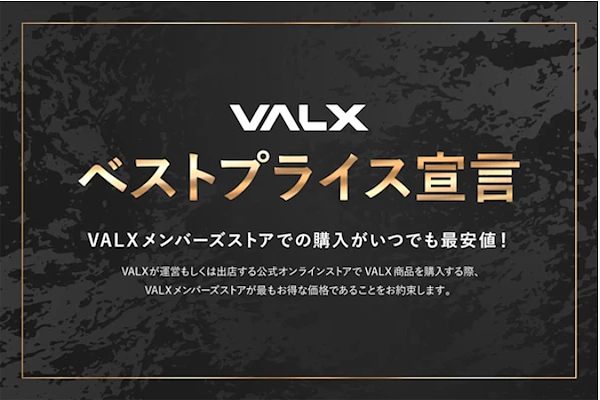

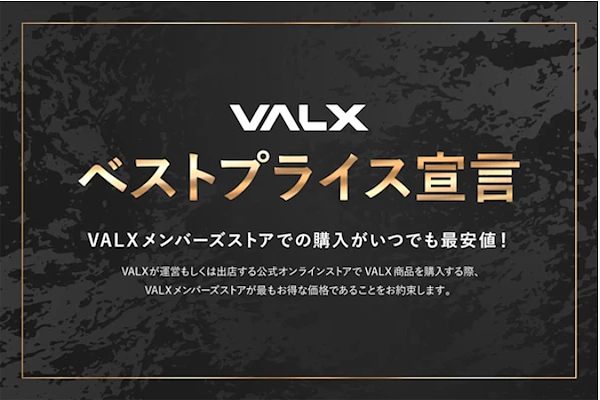

古賀氏:価格面では、VALXが運営もしくは出店する公式オンラインストアで「VALX」ブランドの製品を購入する際、「VALXメンバーズストア」が最もお得な価格であることを約束する『VALXベストプライス宣言』を2024年6月に発表したことを機に、過度な値引きではなく、品質・体験・共創価値で選ばれるブランドをめざす方針に転換した。

さらに、購入前に品質を体験できるプロテイン個包装等の”お試し商品”を拡大し、価格訴求ではなく納得して継続する体験設計を重視している。

2024年6月に発表した「VALXベストプライス宣言」

古賀氏:こうした取り組みは、単なるチャネル拡大ではなく、ファン体験・発信・分析・意思決定を1つの循環構造として連動させる“多層的な共創モデル”の確立につながっている。

企画段階でファンの声を取り入れ、体験をオウンドメディアで共有・発信。その成果をデータで分析し、次の企画や経営判断に反映する――「企画 → 体験 → 発信 → 分析 → 意思決定」という循環を継続的に回すことで、VALXはファンとの関係を深めながらブランドの持続的成長を実現している。

広告費をかけなくても売り上げ・利益を最大化

――ビジネスモデルの転換や、商品・販売構造の再設計による成果を改めて聞きたい。

古賀氏:①オーガニック流入の増加による広告・セール依存からの脱却 ②SNSにおけるUGC拡大 ③卸売りの展開店舗数拡大といった成果が得られた。

UGCは毎月1500件超。2025年3月にVALXブランドアンバサダーを起用し、ブランドの認知拡大とファン層の拡充が進んでいる。このことはオーガニックなSNSの強化にもつながり、検索流入が増加した。

また、一斉配信を最小化し、顧客の状況に応じたセグメント配信を強化したことにより、短期的な売り上げではなくLTV最大化を志向したCRM体制に転換したことも、広告・セール依存からの脱却につながった。

――広告依存からの脱却を進めるなかで、Web広告費の最適化にはどのように取り組んでいるのか。

古賀氏:VALXでは、一般的にD2C企業で10〜30%を占めるといわれるWeb広告費について、「広告費をかけなくても売り上げ・利益を最大化する仕組み」の構築に取り組んでいる。

UGCや自社コミュニティを活用し、広告に頼らず自然流入とリピートを生み出すエコシステムを整えてきた。

ファンとの共創施策を軸に、施策ごとの効果をデータで検証しながら、費用対効果の高いマーケティング構造を追求している。

――オフライン販路の展開についても詳しく聞きたい。

古賀氏:オフラインチャネルでは、「ドン・キホーテ」系列店をはじめとした卸売りの展開店舗数は1000店舗を突破するなど、プロテインの棚における権威性を確立した。「ドン・キホーテ」さんでは、2025年4~9月は6か月間連続で、プロテインカテゴリでブランド別売上1位となっている。

このほか、定食チェーン店「大戸屋ごはん処」とコラボして開発したメニューが9.5万食を達成するなど、異業種との協業も成功させ、間口を広げている。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:広告依存からの脱却+ファンとの共創で価格競争に“勝つ”ビジネスモデルを築いたVALXの古賀課長に聞く成長の秘訣 | EC業界で活躍する人を顕彰!「ネットショップ担当者アワード」

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

ホエイプロテインを主力として販売するVALX。古賀氏の就任後、オーガニックな流入の拡大に成功している

ホエイプロテインを主力として販売するVALX。古賀氏の就任後、オーガニックな流入の拡大に成功している 宅トレブームによるプロテイン市場の拡大(出典:リンクフードのホームページ)

宅トレブームによるプロテイン市場の拡大(出典:リンクフードのホームページ) 毎週木曜日にインスタライブを配信。バックナンバーは自社ECサイト「VALX メンバーズストア」で視聴できるようにしている

毎週木曜日にインスタライブを配信。バックナンバーは自社ECサイト「VALX メンバーズストア」で視聴できるようにしている 2024年6月に発表した「VALXベストプライス宣言」

2024年6月に発表した「VALXベストプライス宣言」