お客さんが1品だけ購入するのではなく、複数種類やまとめ買いをしてくれると嬉しいですよね。せっかく他の商品や複数買いしてもらえるチャンスがあっても、お客さんの目につかないとチャンスが生かせないので、上手にお勧めして、少しでも多く買ってもらえるように案内しましょう。

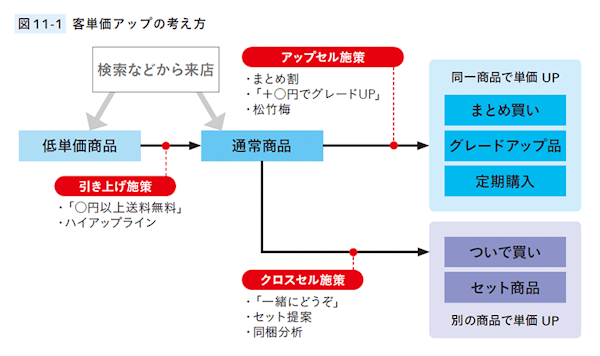

客単価アップの考え方

ファストフード店でハンバーガーを買う時「ポテトもいかがですか?」「新商品の○○バーガーはいかが?」と薦められ、つい買ってしまったことはありませんか?ここに客単価アップのヒントがあります。

ポテトやドリンクなどの利益率の高いサイドメニューを薦めることで、利益を確保しています。いわゆる「ついで買い」の提案です。「クロスセル施策」と呼びます。

「新商品の○○バーガー」をすすめるのは、より単価の高い「グレードアップ」の提案です。「アップセル施策」と呼びます。

これはECならではの話ですが、「◯円以上で送料無料」という基準があると、お客さんはそのラインを目指して購入しようとします。このような線を提示して、上の金額を目指すよう促すことを「引き上げ施策」と呼びます。

これら客単価アップ施策が成功すると、来客数が現状のままでも、1人当たりの売上が上がります。また、送料無料商品の場合は、複数同梱すると送料1個分の利益が増えます。「3,980円以上で送料無料」の店なら、例えば4,000円+4,000円の商品同梱で、送料1個分の費用が浮いて、利益になります。

「別の商品」を薦めるクロスセル施策

関連商品の案内

「ついで買い」施策の第一歩としては、商品から商品にリンクを張って案内をします。ショッピングカートやシステムによって関連商品に自動リンクを張ったり、決済画面でお薦めすることもありますが、特に併売率が高くて利益率も高いような商品は、手動でお薦めリンクを張ります。

具体的には、商品ページ内で「一緒にどうぞ」というエリアを作って、一言キャッチコピーと一緒に関連商品へのリンクを張ります。例えば「この椅子の下に保護マットを置くと床が傷付きません」といった説得力が必要です。他にも、スマホケースと保護フィルム、シャツとネクタイ、ランニングシューズとランニングソックス、デジカメとメモリーカードなど。商品ではなく追加保証のようなサービスを案内するケースもあります。

セット商品の企画と案内

単価が低い商品・選ぶのに迷うような商品は「お薦めセット」のようにまとめると買いやすくなります。飲食店のコース料理のようなものです。「アロマディフューザーとエッセンシャルオイルとフェイシャルマスクの癒やしセット」などと、ギフトセットにすることもできます。ギフト系の検索キーワードからの流入も期待できます。

少し上級の方法ですが、購入データを見て「ある商品を買う人が、他のどの商品を併せてよく買っているか」を深掘りすると、セット企画が作りやすくなります。これを同梱分析(バスケット分析)と呼びます。単価と必然性を高めつつ、利益率も考慮します。ただ、セット商品は在庫管理が複雑になるので業務フローも考慮して設計しましょう。

「まとめ買い」「上位品」に引き上げるアップセル施策

同一商品まとめ買い

「2個買うと◯%オフ」「◯個買うと1つ無料」などと動機づけをすることで、買い足す気持ちが発生する施策です。「単品よりもまとめ買いがお得」という状況を作るわけです。

買いすぎても使わないかも、という心理が発生するので、「まとめ買いで保存が効く」「家族みんなで使える」といった訴求を適宜追加します。

グレードアップ(上位)品

レストランの「◯円追加すると和牛にグレードアップします」という感じで、上位モデルを紹介します。「大切な記念日に。18金モデルは20年経っても輝きが変わりません。アレルギーも出にくいです」などと一言添えます。

有名な手法では、「松竹梅」もあります。松(上位商品)、竹(中間商品)、梅(低

価格商品)を並べて比較します。松クラスの大手ブランド品を案内しつつ、ノーブランドの竹・梅のほうが実は利益率が高い、という見せ方もできます。単価は下がるけれど利益が増えます。

定期購入

健康食品、ダイエット食品、化粧品、入浴剤など「継続して使い続ける商品」は、「お得な定期コース」を案内します。

「お試しサイズを3回買うより、大容量サイズのほうが○○円お得です」「注文忘れがなくなり、自然とダイエットが継続できます」といった一言が重要です。

使用後にフォローメールを送り、本商品への移行を促します。システムが必要ですが、お試し商品購入時の決済画面で「今定期コースにすれば◯%オフ」などと、購入前に定期購入シフトを狙う方法もあります。

「一定以上でお得」に見せる引き上げ施策

送料無料ラインの最適化

「いくら買えば送料無料になるか」を示す基準=送料無料ラインを、客単価分布を見ながら適切に設定します。

ECモールによっては送料無料ラインが事前に設定されていますが、自由に調整できる場合は、自店舗の状況に即して調整しましょう。

まず、購入データから、お客さんが「どのくらいの値段の買い物をしているのか」を把握します(客単価分析と呼びます)。これにより、適切な送料無料ラインの設定ができるようになります。例えば、客単価が3,000円台に集中している場合、4,000~5,000円くらいに送料無料ラインを設定することで、追加購入を促すことができます。

その上で「◯円以上で送料無料! 一緒にどうぞ」などと低単価品を案内したり、低単価商品の一覧画面(検索結果画面)へのリンクを張ります。

ハイアップラインの活用

送料無料ラインの上にさらに特典を設ける「第二の基準線=ハイアップライン」を設けて、高額な購入を促します。

例えば、「5,000円以上送料無料、10,000円以上ならおまけを1個進呈」など。まとめ買いクーポンとして提供するのも有効です。これも、前述の客単価分析を参考に行います。

モール買いまわりラインの活用

楽天スーパーセールでは、◯商品買うと付与されるポイントが増える、という仕組みになっているので、期間内に色んなお店で買って回る(買いまわり)をするお客さんが増えます。ただ、1,000円以上の購入でないと買いまわりとしてカウントされません。そこで、1,000円未満の低単価商品は◯個まとめ買いすると◯%オフといった提案をすると、単価が上がりや

すくなります。

以上のように、客単価アップは「心理戦」です。お客さんの気持ちを想定し、様々な要素を調整して、最も効果的な方法を見つけていきましょう。販売担当の腕の見せ所です。

この記事は『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。』(インプレス刊)の一部を編集し、公開しているものです。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:客単価アップは、「まとめ買い」のアップセル&「ついで買い」のクロスセル施策を行う | 『売れる! EC事業の経営・運営 ネットショップ担当者、チームのための成功法則。』ダイジェスト

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.