中国には「民は食を以って天と為す」(民にとって大事なのは食べることという意味)という言葉があり、食文化は中国の伝統文化の1つとして、時代や習俗の変化を反映しています。中国では、食文化、地域文化、伝統的な民俗習慣を融合した料理ドキュメンタリー番組「舌で味わう中国」が人気になるなど、中国人は食文化へ高い関心があります。

そして今、オンラインショッピングやAlipay、WeChatなどの普及に伴い、「インターネット+」(インターネットを各産業と融合させ、新業態や新ビジネスの創出を図る政策)の飲食モデルが発展しています。今回は、インターネットを活用して新しいビジネスモデルを構築し、従来の飲食店のビジネスモデルのアップグレードに取り組む「オンライン飲食」をご紹介します。

飲食分野でも利便性を求める中国の消費者の今

現在、中国の飲食業界では、インターネットを通じて主に次のことができるようになっています。

デリバリー

- スマホから「Eleme」「美団」「大衆点評」といった食事のデリバリープラットフォームで注文・決済を行うと、軽食や料理が指定した場所に届く

- 時間指定で注文できるので、会社帰りに家に着く時間を指定して注文、帰ってすぐに家族と一緒に食事するといったことが可能

- 自分で料理をしたいけど食材を買う時間がない場合、スマホから「盒馬鮮生」「Tmallスーパーマーケット」で食材を注文し、届けてもらうことも可能

外食

- 食事のデリバリープラットフォーム「大衆点評」アプリのオンライン予約機能と予約番号の取得機能を利用し、外食時に待ち時間を減らせる

- テーブルに貼ってあるQRコードをスキャンすることで注文や会計ができる。自分の分だけ会計できるので、割り勘の計算は不要

「安心」「安全」など高度なサービスレベルも求める

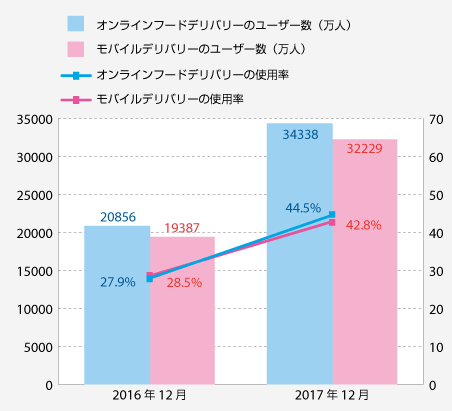

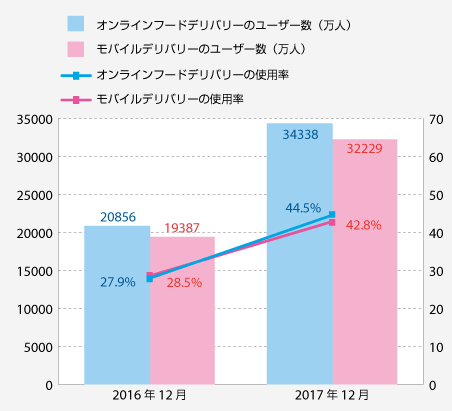

「インターネット+」の発展に伴い、中国のオンラインフードデリバリー事業は爆発的に成長しています。2017年12月のモバイルユーザー数は7.53億人で、そのうちモバイルデリバリーを使うユーザー数は3.22億人にまで達し、前年同月比66.2%増の成長を達成(グラフ参照)しています。

スマホを頻繁に使う“スマホ族”の生活は、整備が進むインターネットサービスと緊密に結びつき、なかでもオンラインフードデリバリーは生活に不可欠な存在となっています。

オンラインフードデリバリー/モバイルデリバリーユーザー数と利用率(2016年12月~2017年12月)

出典:CNNIC、中商産業研究所

※オンラインフードデリバリーユーザー数……オンラインフードデリバリーサービスを利用して食事を注文するユーザーの数で、モバイルデリバリーユーザー数も含みます

※ モバイルデリバリーユーザー数………スマートフォンを利用して食事を注文するユーザーの数です

ここ数年間、企業が大きな資金を投じて新たな消費習慣を育てた結果、今では多くの中国人がオンラインフードデリバリーを使用しています。残業、週末の飲み会、夜食など、シチュエーションに応じてデリバリー市場は多様化しています。

また、ユーザー1人あたりの利用単価は上昇。「お腹の満足」だけでなく、デリバリーのブランド、食品衛生や安全、賞味期限など、高度なサービスレベルを求めるようになってきています。

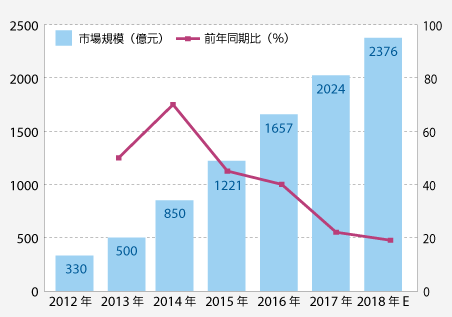

オンラインフードデリバリーの市場規模は2000億元を突破

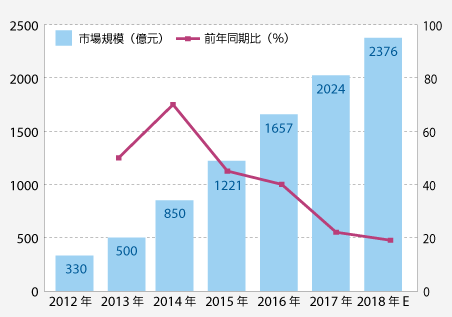

統計調査によると、オンラインフードデリバリーの市場規模は、2016年に前年比36%増の1657億元。2017年には2000億元を突破し、2018年は2300億元を超えると予想されています。

中国オンラインフードデリバリー市場規模の統計(2012年~2018年)

出典:CNNIC、中商産業研究所

ビジネス価値の戦いが終わり、社会的な価値が新たな課題に

飲食業界と宅配サービス業界におけるデリバリーの増加で、デリバリーに関するOtoO業界は劇的な進化を遂げています。なかでも、「サービス品質」を高め、社会的な価値を提供することが今のデリバリー業界の使命となっています。

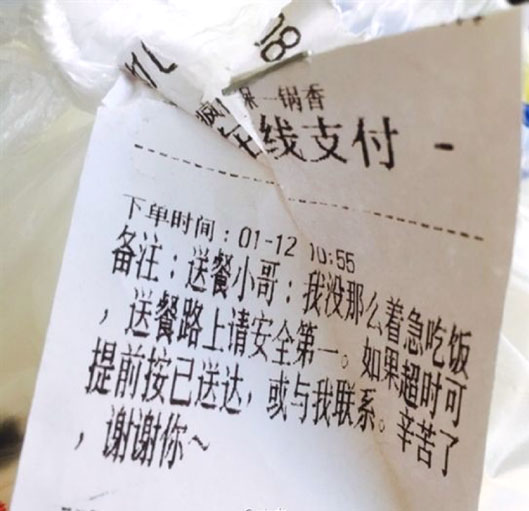

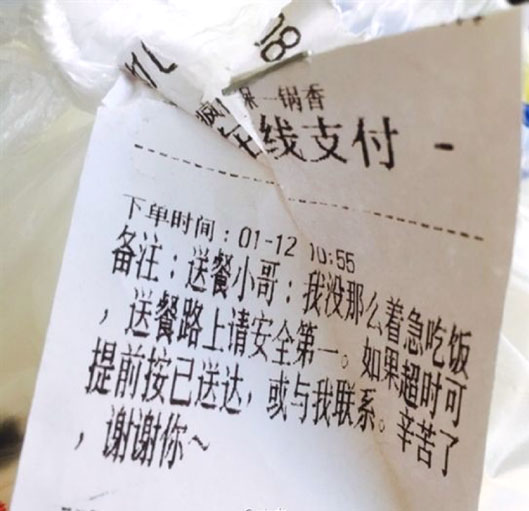

たとえば、お客さんに渡すレシートでは、お客さん自身が配達員にメッセージを送ることができる仕組みも出現しています。

あるレシートに記載されている内容で、配達員のお兄さんへの伝言「急がなくてもいいよ、気を付けてください。もうすぐ配送時間が過ぎてしまうとしたら、<お届け済>のボタンを押してもいいし、事前に私に連絡してもいいです。ありがとうございます」

こうした仕組みの登場で、配達員のお兄さんは優しくなり、小虎(※)を描いてくれるし、ゴミも捨てくれます(※)。また、ユーザーの突然の要求に応えてくれることも増えています。

※ 小虎とは、「ある日、失恋したばかりの私が、オンラインで食事を注文する時、<小虎を描いてくれませんか>という伝言を残したところ、配達員のお兄さんが本当に小虎を描いてくれました。とても感動しました」というあるネットユーザーの投稿によって、ネット上でこうした行動が話題になっています。

※ ゴミを捨ててくれるというのは、配送員から頼んだ食事をもらう時、「よろしければ、家のゴミを捨ててくれませんか」と依頼すると、「いいよ」と快諾する動きが出てきています。

一方、利用者も「気を付けてください」「急がなくてもいいよ、悪評価をしませんから」などと伝言することがよくあります。

このようなエピソードは、オンラインデリバリーを利用する人たちにも好影響をもたらします。以下はネット上で投稿されたエピソードの一部です。

@新雾

ひどい風邪をひいた。実家を離れてひとり暮らしの私は、オンラインで食事を注文する時、「よければ風邪薬を持ってきてくれませんか?」とメッセージを残した。まさかと思ったけど、デリバリーお兄さんは本当に風邪薬を持ってきてくれてた。とても感動した。

@爸比还是我

ある店に「デリバリーお兄さんへのチップ:1元」というメニューがありました。私はこれを買いましたが、「お金の無駄だからそんなことしないでください。“ありがとう”と一言、言ってくれれば十分です」とデリバリーお兄さんに言われました。

@匿名

学校で自習していた大雨の日、休憩時間に食事を注文したけど授業時間に入ってしまいました。やっと授業が終わり、急いでデリバリーお兄さんに電話をかけようとした時、外で待っていた彼を見つけました。早い時間に着いたのに教室に入らず、授業中の私をずっと外で待ってくれたことに非常に感動しました。

@初见。

うちの店の注文は非常に多いです。大雨の日、「注文後1時間経ったのに、食事がまだ届かない」と、あるお客様から電話がきました。私は「配達員はずいぶん前にお店を出ましたが、電話で聞いてみます」と返事をすると、「いえいえ、大丈夫です。急がなくてもいいです。大雨で危なから急かさないでください」と何度も言ってくれました。

オンラインデリバリーの登場で変わる中国社会

オンラインデリバリーの浸透によって、見知らぬ人の間での挨拶、理解と寛容が生まれ、中国社会がより暖かくなったと感じています。

中国において、飲食は単なるライフスタイルではなく、文化的な現象なのです。経済が急速に発展しつつある中国では、社会状況、都市風貌は大きく変わりました。オンラインデリバリーは、インターネット社会の下に生まれた飲食文化で、迅速性・便利性および安全性はもちろん、「人と人とのコミュニケーション」という「温かい文化」を人々に与えています。

筆者が所属するトランスコスモスチャイナでは、サービス革新に取り組んでいます。クライアント企業のEC事業戦略、ブランド戦略にあわせた中国におけるビジネス展開を支援し、ECサイト構築・運用、フルフィルメント(入荷・ピッキング・梱包・出荷)、カスタマーケア、Webプロモーション、データ分析などのサービスをワンストップで提供しています。

参考資料:

- 「知乎」(中国のQAサイト)、「今日頭条」(ニュースアプリ)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ECだけじゃない! 「インターネット+」で激変する中国の飲食ビジネスの今 | 中国の最新買い物事情~トランスコスモスチャイナからの現地レポート~

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.