この記事は、Backlinkoの記事「10 Ways to Create Helpful Content + Examples and Checklist」を翻訳したものです。

好きか嫌いかは別として、私たちは常に、Googleのランキングに左右されています。

Googleのランキングシステムは、あるサイトを高く評価して上位に表示させる、あるいはサイトの評価を低くし、検索結果(SERPs)から表示されなくすることもあります。

とはいえ、ランキングシステムの全部が悪い話というわけではありません。

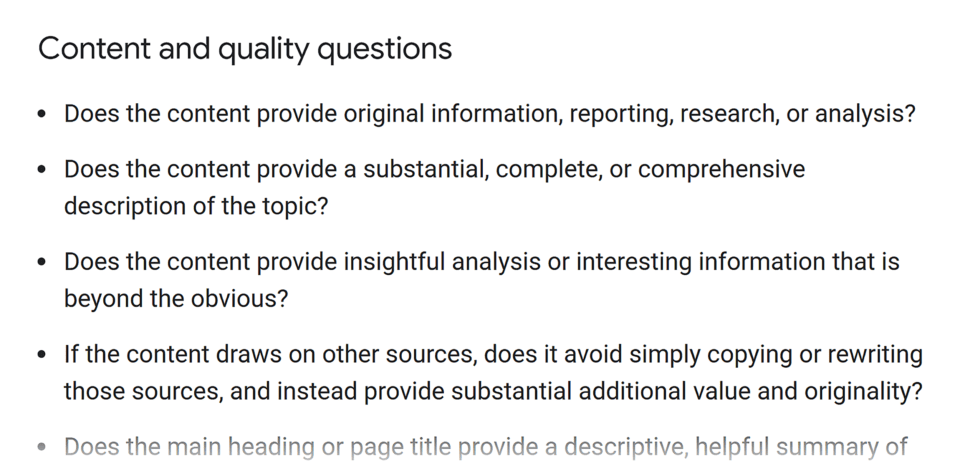

Googleは、「役に立つコンテンツ」について、詳細なコンテンツ評価ガイドラインを出しています。

Backlinkoでは、このガイドラインに沿ってコンテンツを制作しています。

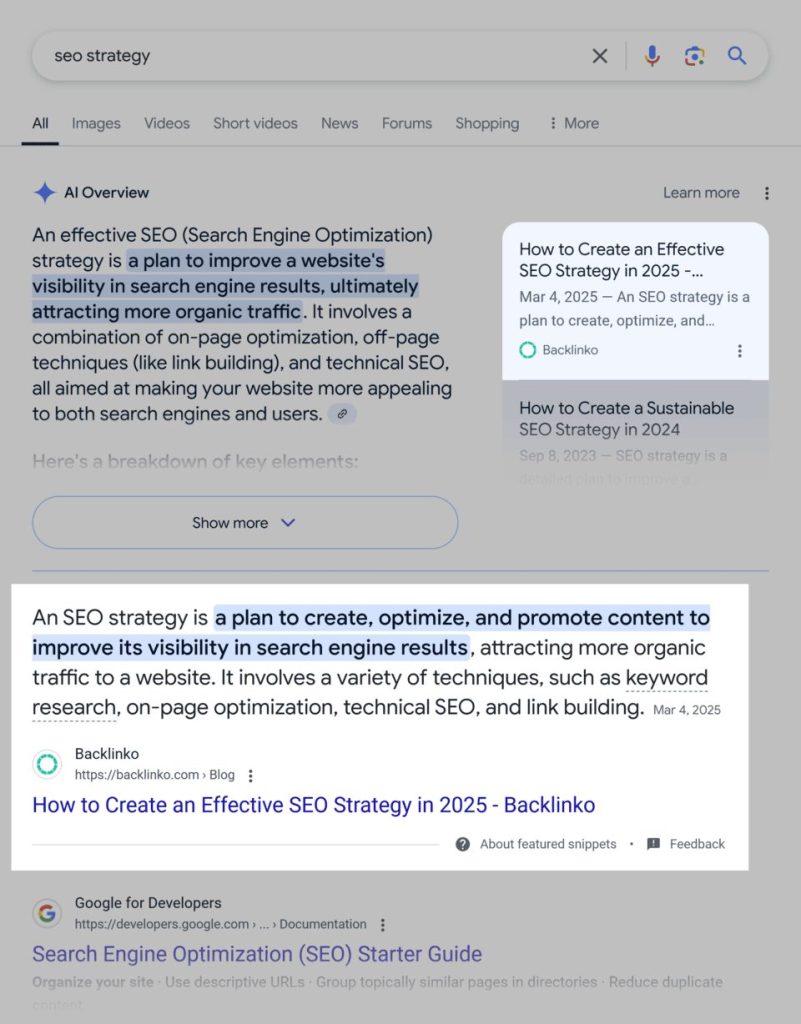

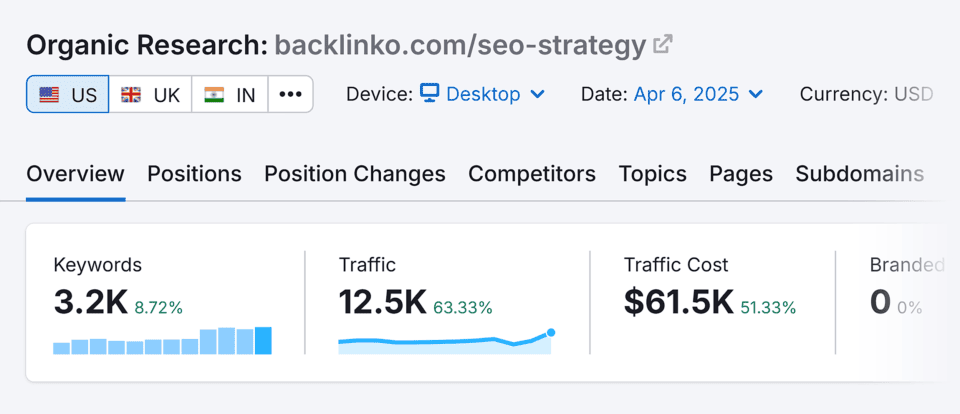

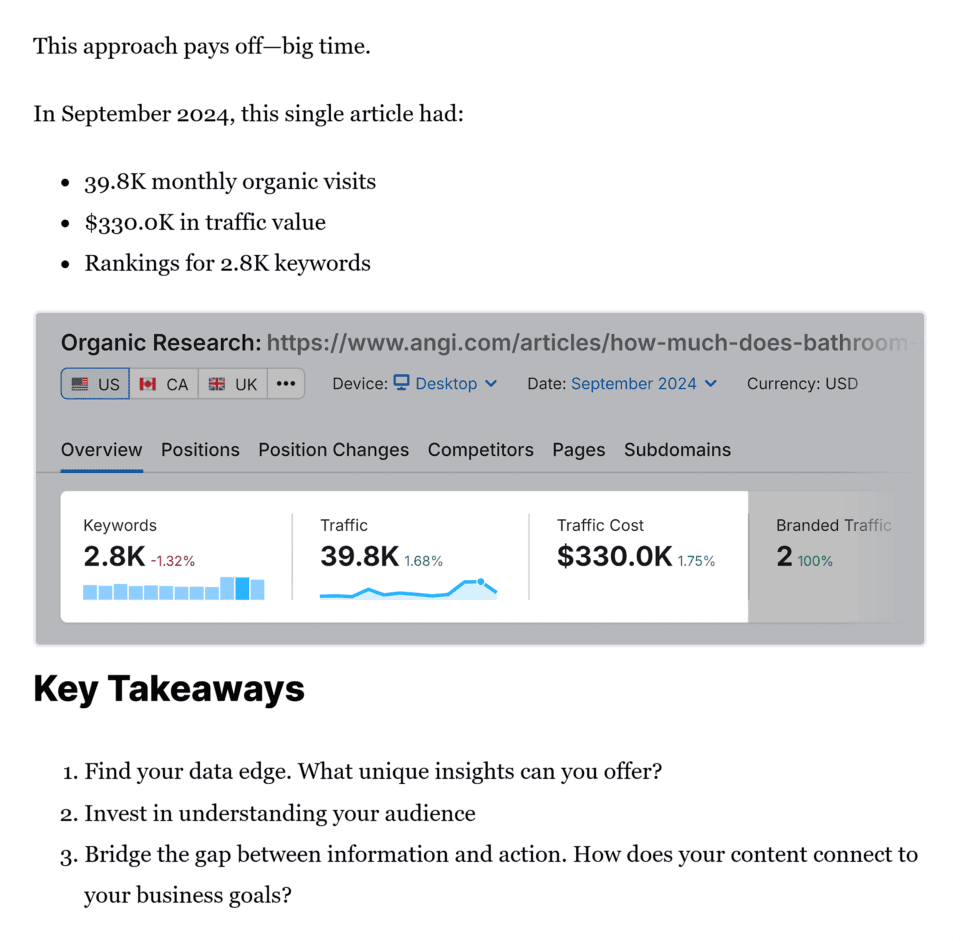

たとえば、私たちの「SEO戦略ガイド」は検索結果で圧倒的な上位を獲得しています。

そして3,200以上のロングテールキーワード(※)で順位を獲得しています。

これは偶然ではなく、私たちは、公開する全ての記事がGoogleの「ヘルプフルコンテンツ」の基準を満たし、更に評価されるよう目指しています。

この記事を読み終えた時には、きっとGoogleに評価される「ユーザーを第一に考えたコンテンツ」を作るための10のポイントが身につけられるでしょう。

さらに、この記事では実際に高評価を受けているサイトの事例と、コンテンツの品質をチェックできる無料チェックリストも公開しています。

Google目線になって、役に立つコンテンツが何なのかを解き明かしていきましょう!

Googleが考える「役に立つコンテンツ」とは?

「役に立つコンテンツ」とは、検索ユーザーが欲しい情報を的確に提供するコンテンツのことです。

情報を探している時、選択肢を比較している時、購入を検討している時などのユーザーの状況に関わらず、欲しい情報を常に提供できるコンテンツということです。

つまり、役に立つコンテンツとは、人々のために書かれたコンテンツであり、検索エンジンのために書かれたコンテンツではないということです。

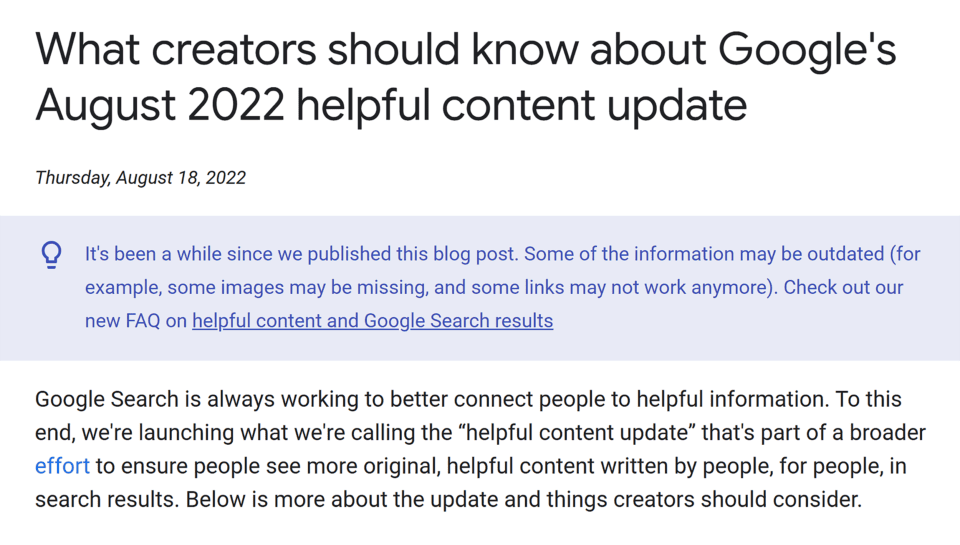

では、Googleの「Helpful Content Update(HCU)」とは何だったのでしょうか?

2022年に初めて導入されたこのアップデートは、「ユーザーを第一に考えたコンテンツ」を評価し、検索エンジン向けに作られたページを排除するためのものでした。

※SEO Japan補足:HCUとは Helpful Content Update(ヘルプフルコンテンツアップデート) の略です。Google が 2022 年に導入したアルゴリズム更新で、「人を第一に考えた役に立つコンテンツ」を評価し、検索エンジン向けに作られた低品質なページを順位下落やインデックス削除の対象にすることを目的としています。

Googleによれば、役に立つコンテンツには以下の特徴があります。

- 専門知識に基づいた、信頼できる情報を出すこと

- 競合コンテンツと比較しても高い価値を提供すること

- トピックに対する一次情報や実体験を示していること

- ユーザー体験が満足できるものであること

- 単なる検索順位目的ではなく、それ以上の目的があること

Googleはsite-wide classifierを使用し、個別のページ単位だけではなく、ドメイン全体でもWebサイトを評価しています。

つまり、低品質なコンテンツが大量にあると、優れた個別のページまで評価が下がってしまう可能性があるのです。

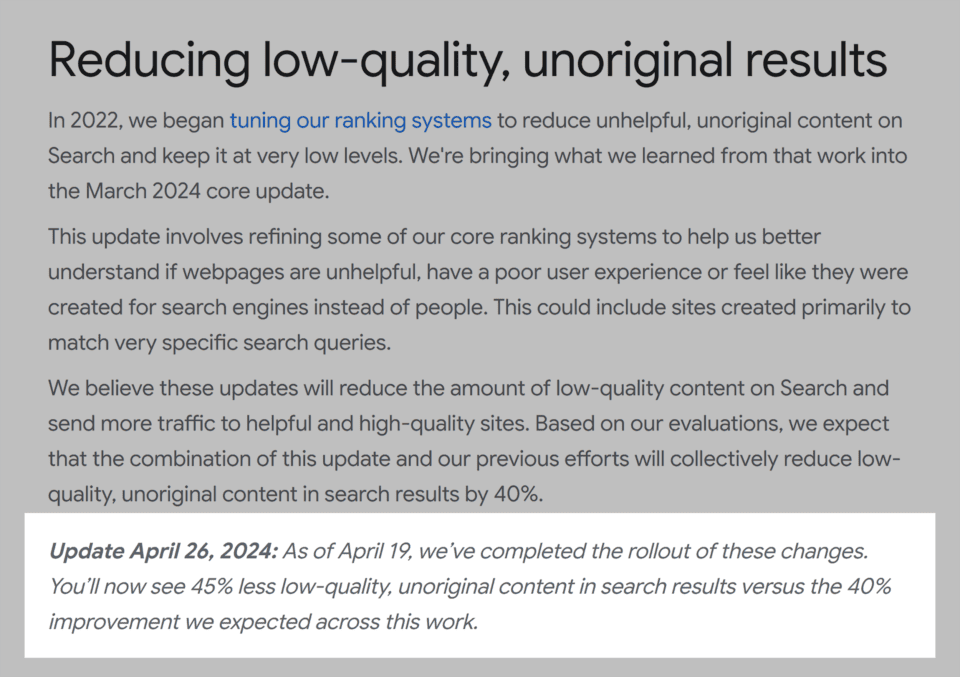

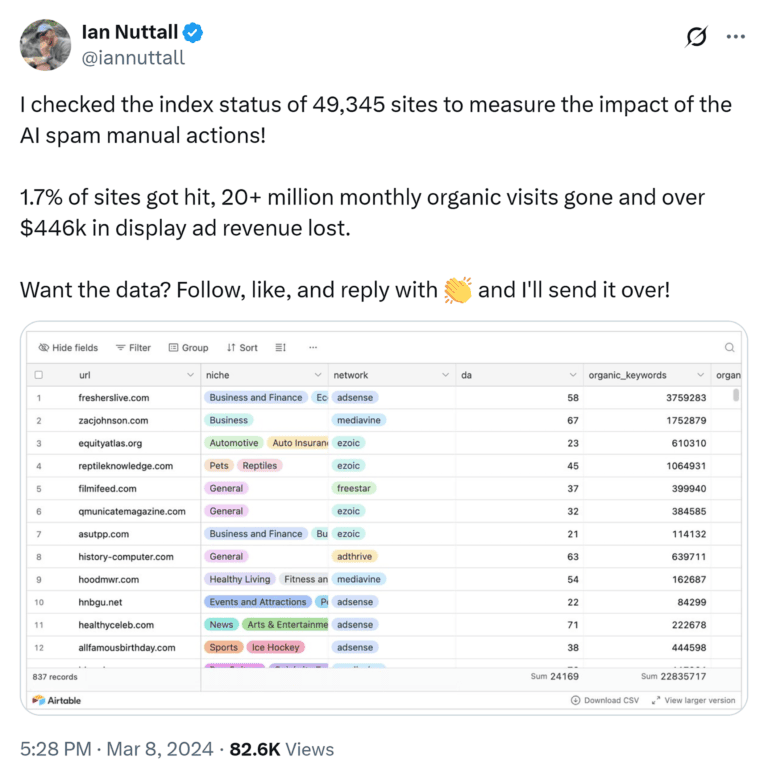

このアルゴリズムは2023年末から2024年初頭にかけて大きく変更され、多くのサイトが大幅にオーガニックトラフィックを失いました。

Googleは、この時検索結果から低品質コンテンツを45%削減したと発表しています。

※SEO Japan補足:site-wide classifier・・・GoogleがWebサイトを評価する際、ページ単位とサイト単位両方のシグナルを参照する仕組みのことです。

上記のアルゴリズムアップデートによって、特に大きな影響を受けたのは以下のようなサイトです。

- 実際の商品やサービスを持たない、コンテンツのみのサイト

- トラフィック獲得だけを目的に記事を作成しているサイト

- コンテンツが薄く、収益化(アフィリエイト等)に偏ったサイト

HCUの影響をめぐって、「果たしてこれは役立つアップデートだったのか?」という議論が広がりました。

そして、順位の下落やインデックス削除が本当に妥当だったのかという点も問われました。

しかし現実として、検索結果での表示はGoogleが決定しているのです。

ランキングを決めるのも変えるのもGoogleなので、そのガイドラインに従うことは必要不可欠です。

2024年3月時点で、Helpful Content Updateは単独のアップデートではなくなり、Googleのコアランキングシステムに統合されました。

結論として言えるのは、「役に立つコンテンツ」は、検索結果で生き残るために必要不可欠であるということです。

Googleが評価する役に立つコンテンツを作る10の方法

はっきり言って、優れたコンテンツを作ることは大変な作業です。

しかしそれは、高い検索順位や適切なターゲットからのトラフィックという成果につながる可能性があります。

1. 実体験を盛り込む

コンテンツを一瞬で「役立つ」ものにする方法があります。

それは、実際の体験談や事例(AIが生成したものではなく、実際のもの)を加えることです。

どうしてでしょうか?

なぜなら、あなたが「そのテーマについて深く理解している」と実際の体験談や事例によって示すことができるからです。

これは、Googleの E-E-A-Tガイドライン(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness=経験・専門性・権威性・信頼性)が重視する要素です。

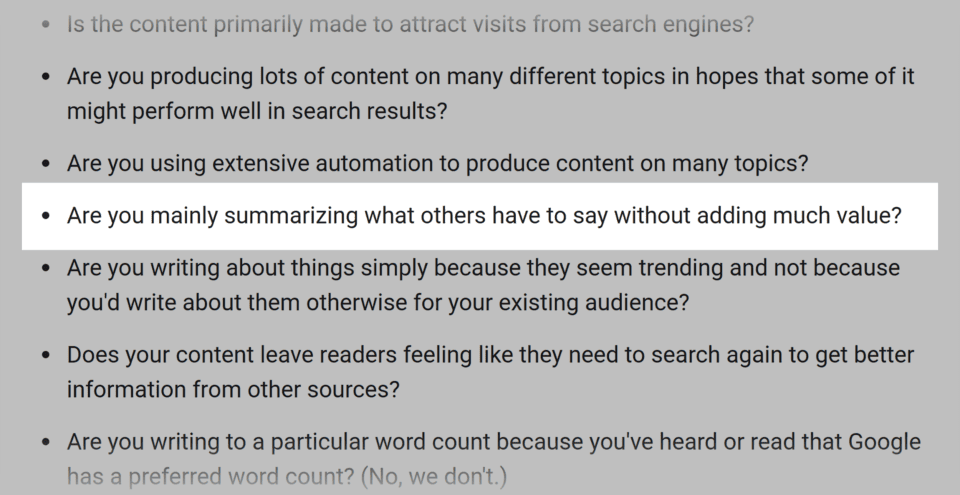

Googleは、自社サイトにおいて「よくある使い回しのアドバイスは避けるべきだ」と明言しています。

「新しく価値を付け加えず、他の人が言っていることをまとめているだけになっていませんか?」

つまり、似たり寄ったりの成功体験だけでなく、失敗も含めた自分の経験を盛り込むことが、検索エンジンに評価されるコンテンツを作ることに繋がると考えられます。

そして、それはユーザーが「読みたい」と思えるコンテンツになります。

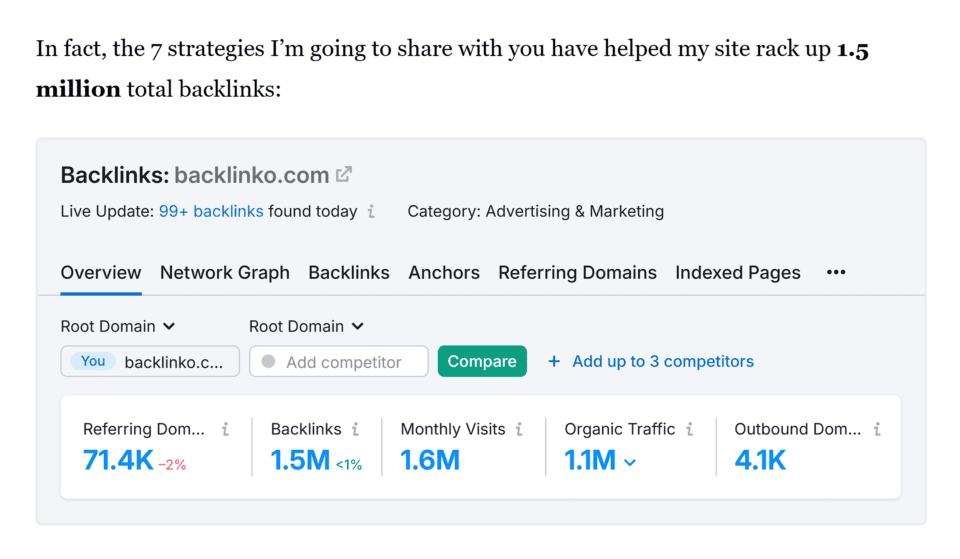

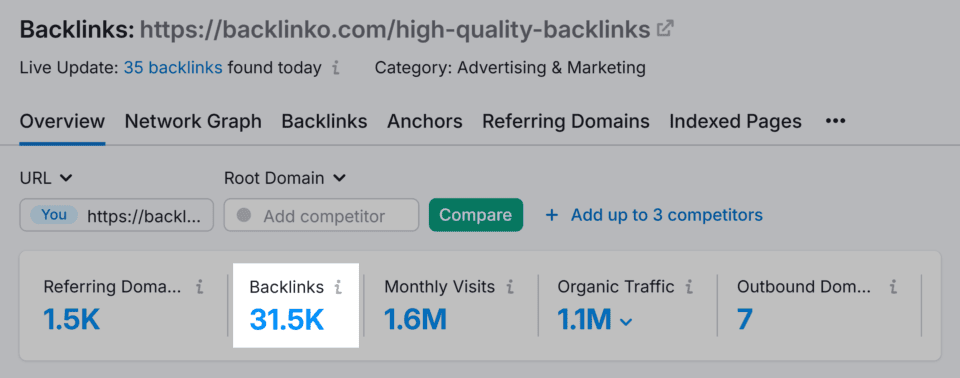

例として、Backlinkoの創設者Brian Deanによる「被リンクガイド」を見てみましょう。

Brianは「良いコンテンツを作りましょう」や「ブロガーに働きかけましょう」といったありきたりなアドバイスだけでは終わらせませんでした。

代わりに、彼が実際に行って効果があった具体的な手法を公開しました。

たとえば、

- 実際に使った外部連絡用メールテンプレート

- 実際の成果を示すスクリーンショット

- ステップごとの手順書

- 推奨ツールの紹介

- 実際のトラフィックデータ付き事例

その結果、読者は「実際に経験した人から学んでいる」という感覚になります。

そしてこの被リンクガイドは何年も高い検索順位を維持し、31,500件以上の被リンクを獲得しました。

プロのヒント:

- 経験談を共有する際は、必ず具体的な成果と数値を明記しましょう。

- 「これは効果がありました」だけではなく、どのように・どの期間で・どんな数字が出たのかを説明する必要があります。

- 可能であれば写真やスクリーンショットを添えて信頼性を高めましょう。

2. 専門家の見解や引用を追加する

専門家の意見や引用は、コンテンツに権威性と新たな視点を加えてくれます。

また、他では得られない知見を提供することは、Googleの「役に立つコンテンツ」の基準を満たすことにもつながります。

たとえ自分がテーマに関して経験がある場合でも、専門家の意見を加えれば新たな視点が加わり、コンテンツはもっと幅広く役立つものになります。

専門家の引用がもたらす主な効果は

- 主張の信頼性を高める

- 独自性のある洞察を提供する

- 競合が簡単に真似できないコンテンツを作る

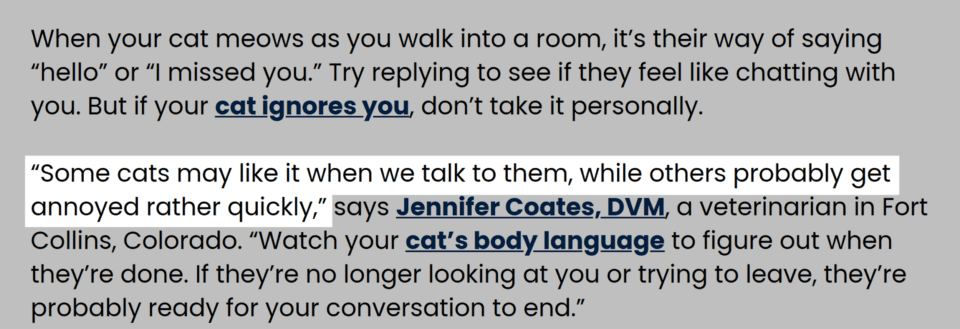

ペット用品会社「Chewy」のコンテンツは良い例です。

この記事には、認定獣医師や動物行動学者によるコメントが何度も含まれています。

その結果、記事の権威性と信頼性が高まっています。

専門家の意見を得る方法

- メール・電話・ビデオ通話による独自インタビュー

- LinkedInやX(旧Twitter)、業界フォーラムで専門家に直接コンタクト

- 業界イベントに参加して人脈を築く

- メディア取材仲介サービスの活用

例:Numeral社のグロース責任者Nate Matherson氏は次のように語っています。

”ブログ記事を書くとき、私はよく、週刊SEOポッドキャスト「Optimize」のためにSEO業界のリーダーたちから専門的な見解を集めます。

例えば、ポッドキャストでGraphiteのCEOであるイーサン・スミス氏にインタビューした後、彼のトピックオーソリティ※に関する引用のひとつを、同じテーマのブログ記事で再利用しました。”

※SEO Japan補足:トピックオーソリティ…トピックオーソリティとは、特定のトピックに関して、ウェブサイトやコンテンツがどれだけ専門性、信頼性、権威性を持っているかを指す概念です。

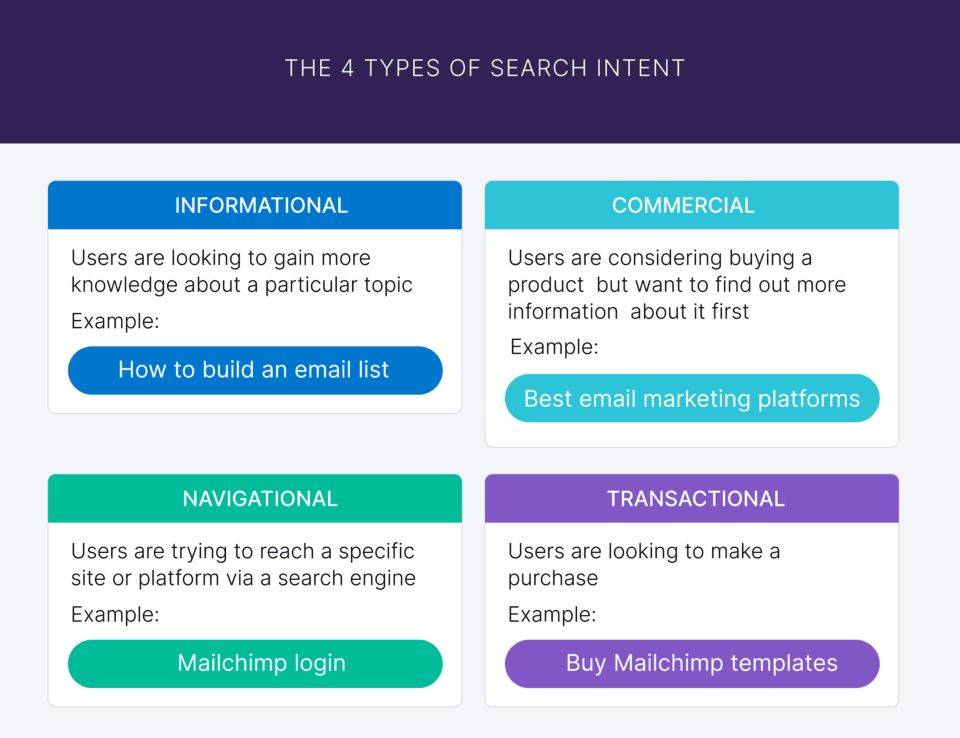

3. 検索意図(Search Intent)に合ったコンテンツを作る

検索意図を理解し、それに沿ったコンテンツを作ることは、役に立つコンテンツの基本です。

例えば「蛇口の水漏れ修理方法」と検索した人が求めているのは、

明確な手順ガイドであって、配管工業者のサービスページではありません。

検索意図に沿ったコンテンツは、ユーザーの目的達成(蛇口を自身で修理する)を助け、その結果、Googleにとっても「役立つ」と評価されます。

検索意図の4タイプ

- 情報型(Informational)…知識を求める 例:「蛇口の水漏れ 修理方法」

- ナビゲーション型(Navigational)…特定サイトへ行く 例:「Home Depot 配管」

- 商用調査型(Commercial)…比較・検討する 例:「おすすめ タンクレス給湯器」

- 取引型(Transactional)…購入する 例:「Moen タッチレスキッチン水栓 購入」

あなたのコンテンツは、本当に検索意図に合った「ユーザー第一」の内容になっていますか?

迷ったときは、Googleが示す次のポイントを確認してみましょう。

”あなたのコンテンツを読んだ人は、「目的を達成するのに必要な知識が十分に得られた」と感じられるでしょうか?”

”あなたのコンテンツを読んだ読者は、満足のいく体験ができたと感じるでしょうか?”

これらの質問のいずれかへの答えが「NO」であれば、そのコンテンツは検索意図を完全には満たしていません。

検索意図に沿ったコンテンツ作成のポイント

- ターゲットキーワードで上位表示されているページを分析する。

- 検索結果の上位ページで一番多く使われているコンテンツの形(ガイド、リスト、動画など)を把握する。

- キーワード調査ツールで各用語の検索意図を確認し、関連する質問やトピックを特定するためにキーワード調査ツールを使用する。この作業にKeyword Magic Toolが役立つ。

- 特定の質問に答える明確な見出しを使用する。

- 読者が記事を読み終えた後にすぐ行動できるように、明確な行動指針や参考情報を含める。

- メインテーマに関連する小さなテーマや読者が抱える典型的な悩みも漏れなくカバーすることで、トピカルオーソリティ(テーマにおける権威性)を示す。

※SEO Japan補足:Keyword Magic Tool…Keyword Magic Tool とは、SEOやコンテンツマーケティングのためのキーワード調査ツールで、Semrush(セムラッシュ)が提供しています。

4. 信頼できる情報源を使う

すべてのサイトにとって、高品質で信頼できる情報源を使用し、引用することは重要です。これにより、読者と検索エンジンの両方に対し、あなたの情報が正確で検証可能であることを示せます。

健康系メディア 「Well+Good」 の記事は、その好例です。

このメディアでは、薬の安全性に関する記事で、以下のような情報源を引用しています。

- 認定を受けた精神科医

- 精神医学および行動科学の大学教授

- 査読済み(※)の医学ジャーナル

- 信頼性の高い医療機関や政府系サイト(.govドメイン)

※.govドメイン:アメリカ合衆国の政府機関が使用するトップレベルドメイン(TLD)です。

信頼できる情報源を選ぶ際のポイント

- 分野で権威のある機関や人物(有名大学、大手メディア、業界リーダー)を優先する

- 公開日を確認し、最新情報であることを確かめる

- 引用は必ず一次情報源に基づくこと

- 資金提供や組織的背景による偏りがないかを確認する

GoogleのE-E-A-Tガイドラインでは、「信頼性(Trustworthiness)」が特に重視されます。

そして、信頼性は「確かな情報源に基づいている」ことを示すのが最も早い方法です。

5. その分野で執筆経験のあるライターを起用する

役に立つコンテンツを作る上で、ライターの経験値は非常に重要です。

そのため、ジェネラリスト(何でも書けるが専門性が浅い人)よりも、その分野での実務経験や知識を持つライターを優先的に起用しましょう。

専門分野に明るいライターが書くコンテンツには、以下のような様々なメリットがあります。

- 実務経験からしか得られない具体的で深いアドバイス

- 他では得られない専門性の高い情報

- 信頼を築くリアルな事例やケーススタディ

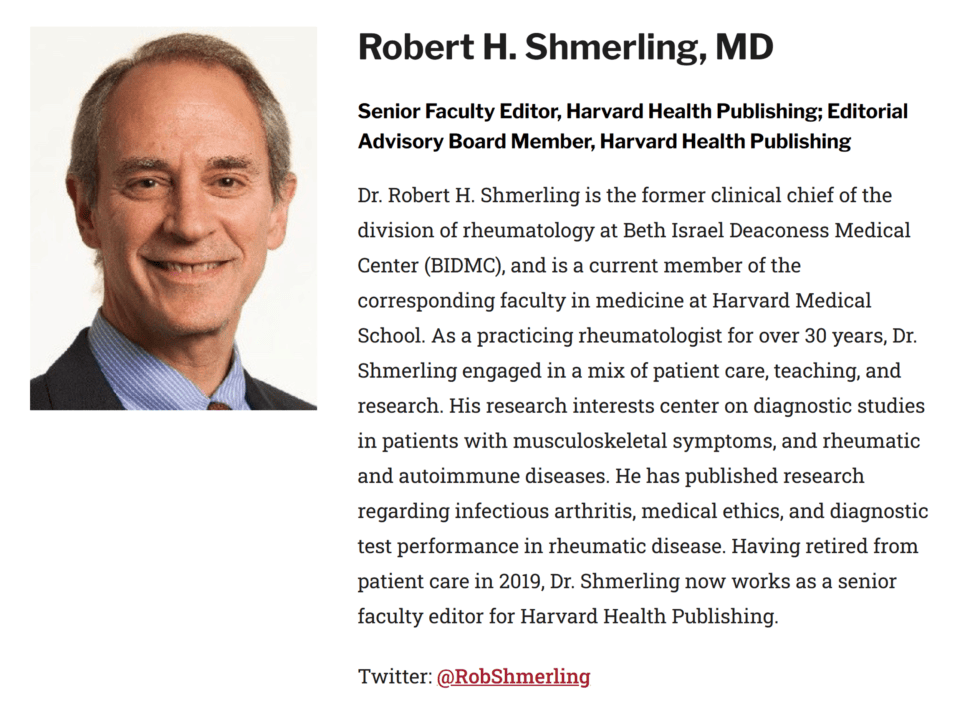

例えば、Harvard Health Publishing の記事は、医師自身が執筆しています。

執筆者は優れた資格を持ち、臨床経験、研究の資格、そして医療分野における専門知識があります。

こうした専門性は、YMYL(Your Money or Your Life)領域、つまり健康や金融など読者の生活に直結するテーマでは特に重要です。

経験豊富なライターは、美容でも旅行でも、どんなブログジャンルでも力を発揮します。

例えば、旅行ブログのFamily Vacationistは、取り上げる旅行先に実際に訪れたことのあるライターを起用しています。

彼らが教えてくれる、現地を知る人ならではのアドバイスを見れば、独自性の高い情報の重要性がよくわかります。

例えば、子どもにぴったりのアトラクションや、テーマパークで一番おいしい食べ物、どのホテルに泊まると良いか、そしてその理由に関する独自のアドバイスなどが、このライターでなければ書けない情報として挙げられます。

Family Vacationistは、ライターの経歴をプロフィール欄でしっかり紹介しています。

その中には、これまでに掲載された関連メディアや出版物の情報も含まれています。

他にも、すでに経験豊富なライターがいる場合でも、専門家によるレビューのプロセスを導入することで、コンテンツにもう一層の信頼性を加えることができます。

- 専門家によるファクトチェック体制を導入

- 記事内にチェックした専門家の資格や経歴を明記

- 編集方針ページでレビュー体制を公開

例えば住宅サービス会社の「Angi」は、記事に専門家のレビューを入れ、その専門家の経歴をプロフィールとして掲載しています。

専門家によるレビュー担当者には、その資格を強調する経歴も記載しています。

専門分野のプロに依頼することは、読者や検索エンジンに「このサイトはキーワード順位だけを目的にしているのではなく、正確で本当に役に立つコンテンツを届けようとしている」ということを示すことになります。

プロのヒント:

- 専門分野、経験レベル、出版歴ごとに分類された専門家レビュアーのデータベースを作成しましょう。新しいコンテンツが必要になったときに、誰にレビューを依頼すればよいかが明確になります。

6. ページ体験(Page Experience)を最適化する

いかに役に立つコンテンツであっても、ページの読み込みが遅い、操作しにくいとなれば、ユーザーは離脱します。

Googleも「最低限の改善では不十分」と明言しています。

つまり、ページ体験は部分的にではなく、総合的に最適化する必要があります。

最適化のステップは次の通りです。

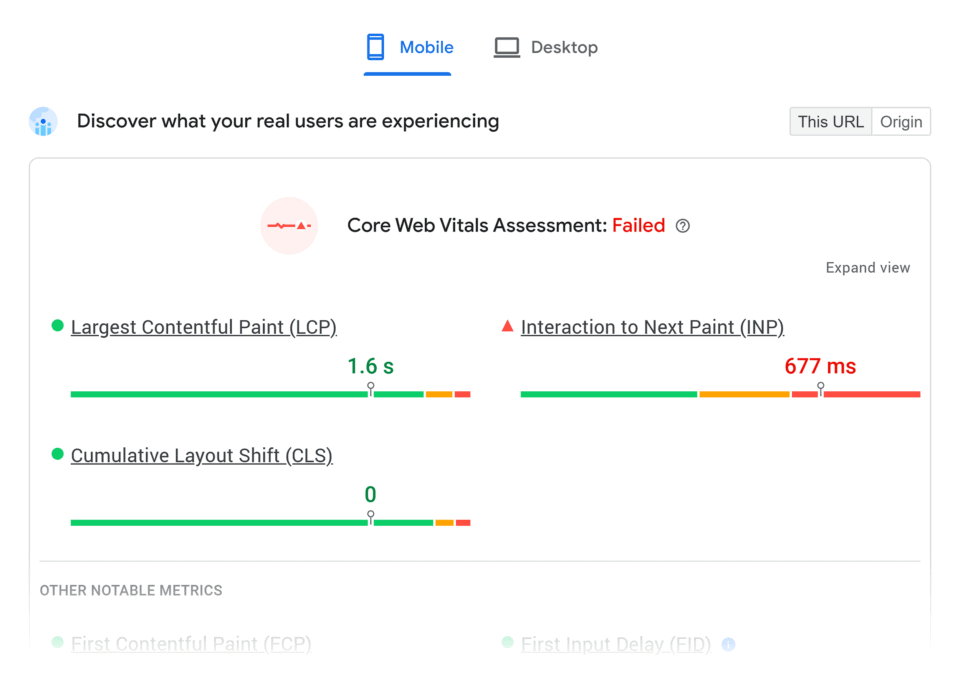

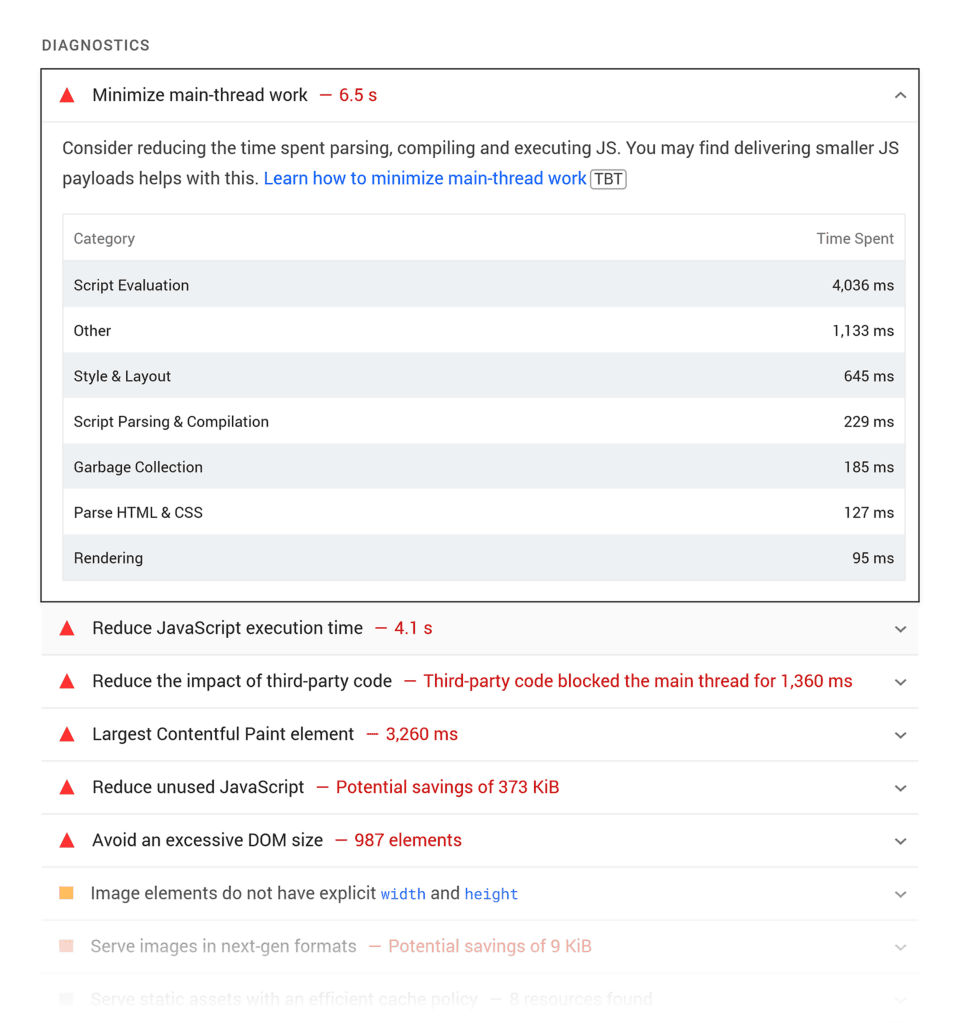

現状のパフォーマンスを分析する

- PageSpeed Insights や Google Search ConsoleのCore Web Vitalsレポートで基準となる指標を設定

- 特に以下の指標に注目してください。

基準をクリアできなかった場合は、これらの指標を改善するために、ツールの指示や提案に従ってください。

改善例としては、不要なJavaScriptや、サードパーティコードの削除などがそれに該当します。

プロのヒント:

- SemrushのSite Auditのようなツールを使用して、サイトの技術的パフォーマンスに関する週次のアップデートを受け取りましょう。

読み込み速度、検索エンジンに正しく巡回されるかどうか、リンク切れ、大きなファイルなど、ページエクスペリエンスに影響を与える問題について、自動的にアップデートを受け取ることができます。

※Semrush…SEO,広告、SNS、コンテンツマーケティングなどの領域で競合分析を補助するツール。Site Auditとは、Semrushに含まれる自サイトのチェック機能。

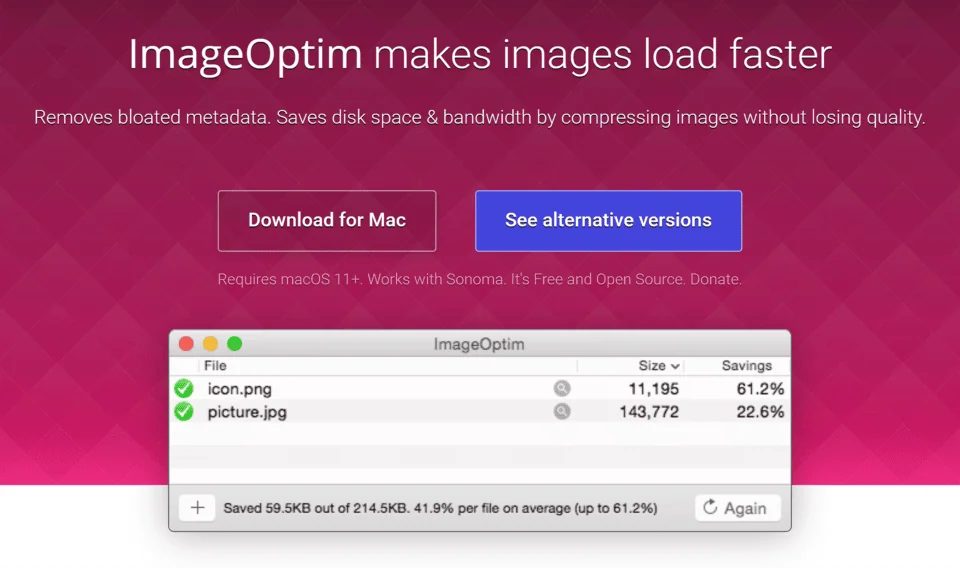

画像の最適化

TinyPNG、ImageOptim、またはCMSに組み込まれた最適化ツールなどを使用して、画質を損なうことなく画像を圧縮してください。

これにより、画像がページの読み込み速度を低下させるのを防げます。

TinyPNG:TinyPNG(Tinify)とは、Web上でPNGやJPEG画像を圧縮できる無料のオンラインサービスです。

ImageOptim:Macで使える無料の画像圧縮ソフトです。画像のファイルサイズを小さくすることで、Webサイトの表示速度を向上させることができます。PNG、JPG、GIF、SVGなど、様々な画像形式に対応しています。

すべてのデバイスタイプでテストする

サイトが、デスクトップ、タブレット、さまざまなモバイル画面サイズで機能するレスポンシブデザインになっていることを確認してください。

Chrome DevToolsまたはBrowserStackを使用して、利用者の多いデバイスやブラウザでサイトがどのように動作するかテストしてください。

モバイルでは指でタップできるボタンやリンクなどの操作できる箇所に特に注意してください。

ボタンやリンクが、誤ってクリックされることなく簡単にタップできることを確認してください。

Chrome DevTools:Google Chromeに搭載されたウェブ開発者向けツールで、サイトの構造やデザイン確認、動作テスト、速度測定、モバイル表示のシミュレーションなどができます。

BrowserStack:BrowserStackは、クラウド上で実機の様々なデバイスやブラウザ環境を再現し、Webサイトやアプリをテストできるサービスです。

セキュリティを改善する

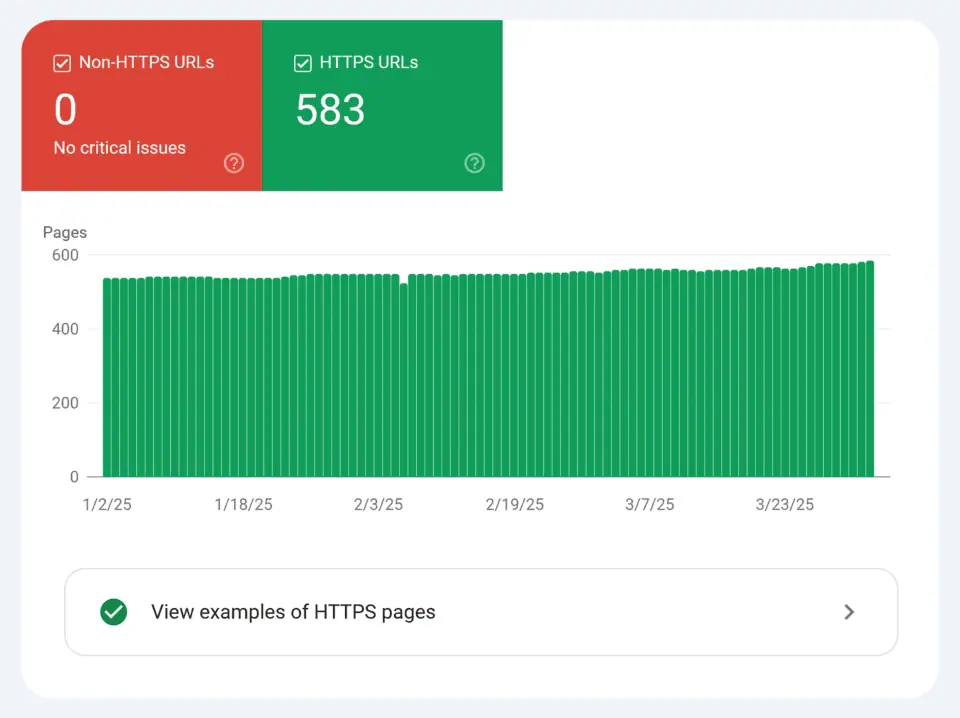

サイト全体でHTTPSを使用して、ユーザーの信頼を築き、Googleの安全なブラウジング要件を満たしてください。

Google Search ConsoleのHTTPSレポートは、ページが安全かどうかを確認できます。(安全でない場合はどのように修正すればよいかがわかります。)

また、適切なSSL証明書を設定し、すべてのリソースが安全に読み込まれるようにする必要があります。

スクロールせずに見える範囲のコンテンツを最適化する

Web訪問者の注意を引くために、ページの最初に表示されるコンテンツ(つまり、スクロールする前にWebページに表示されるファーストビュー)の読み込みを優先してください。

そして、訪問者を一番重要なコンテンツや情報へ案内します。

特にモバイルデバイスでは、画面を開いたときに最初に表示される領域より下に押し下げてしまう不要な要素は最小限にしてください。

収益化とユーザー体験のバランスを取る

ディスプレイ広告を使用する場合は、それらがレイアウトのずれを引き起こしたり、コンテンツを圧迫したり、読者にとって障害(※利用を妨げる要因)を生み出したりしないようにしてください。

広告が読み込まれる際にコンテンツがジャンプするのを防ぐために、レイアウト内に広告用のスペースをあらかじめ確保してください。

7. 情報価値(Information Gain)を追求する 〜SERPsに新しい価値を加える〜

Googleは公式に「※情報価値(information gain)」をランキング要因とは明言していません。

しかし、検索結果に新しい情報や独自の価値を加えることは、Googleの「役に立つコンテンツ」の理念と一致します。

情報価値とは、既にある内容の焼き直しではなく、読者が他では得られない情報を提供することです。

これまで紹介してきた「実体験」や「専門家の引用」も情報価値の一種ですが、他にも次の方法があります。

※SEO Japan補足:「情報価値(information gain)」とは、コンテンツが、同じトピックに関する他の記事にすでに存在する情報に加えて提供する新しい情報の量を指します。 これは、検索エンジンが、既存の検索結果(SERP)にない独自の視点や有用な知識を提供する記事を評価しようとする概念です。コンテンツが、ユーザーがすでに読んだ可能性のある情報を考慮し、それに加えて何が「新しい情報」であるかを判断することで、検索結果全体の情報の重複を解消するのに役立ちます。 簡単に言えば、情報価値が高いコンテンツとは、単に他の記事より優れているだけでなく、検索結果に新たな価値を加える記事であると言えます。

- 独自調査:ユーザーや業界へのアンケート結果を公開

- 独自フレームワーク:自社独自の評価基準や分析手法を開発

- 製品テスト:公式仕様ではなく、実際の使用感や性能を公開

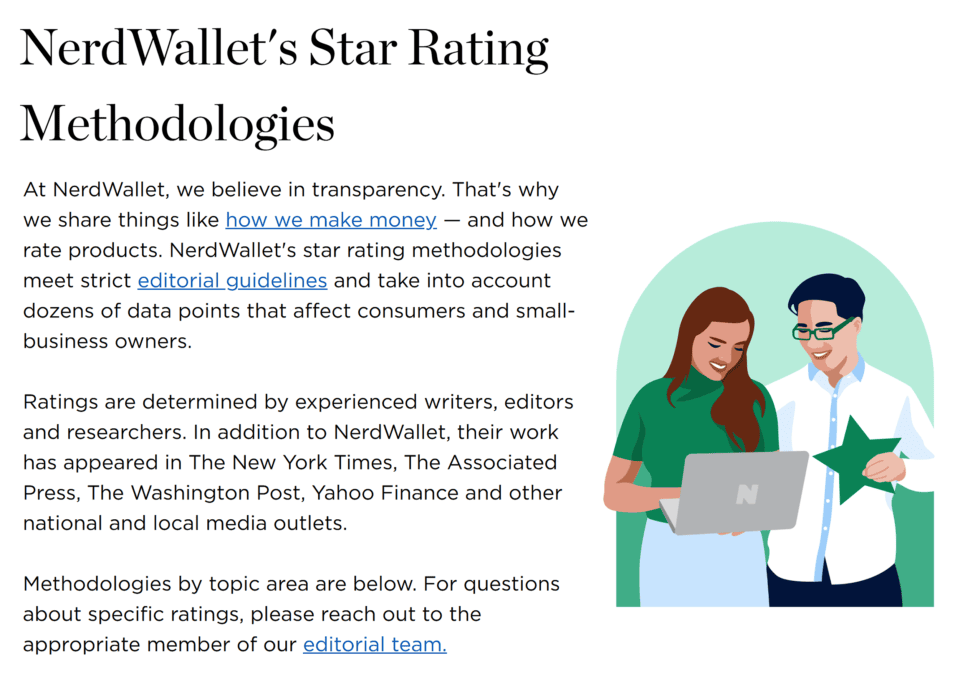

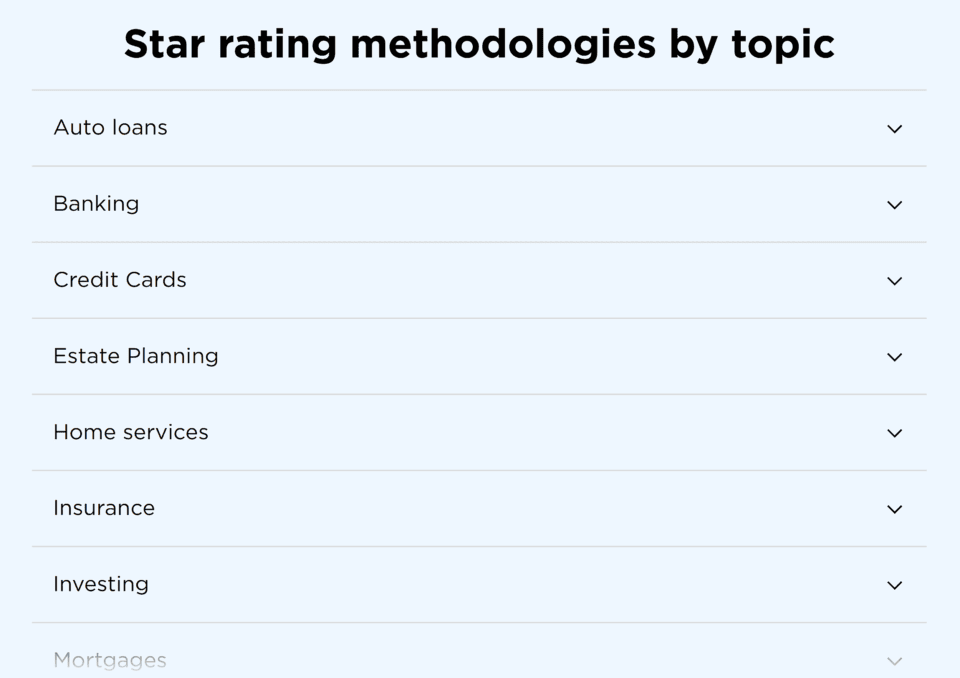

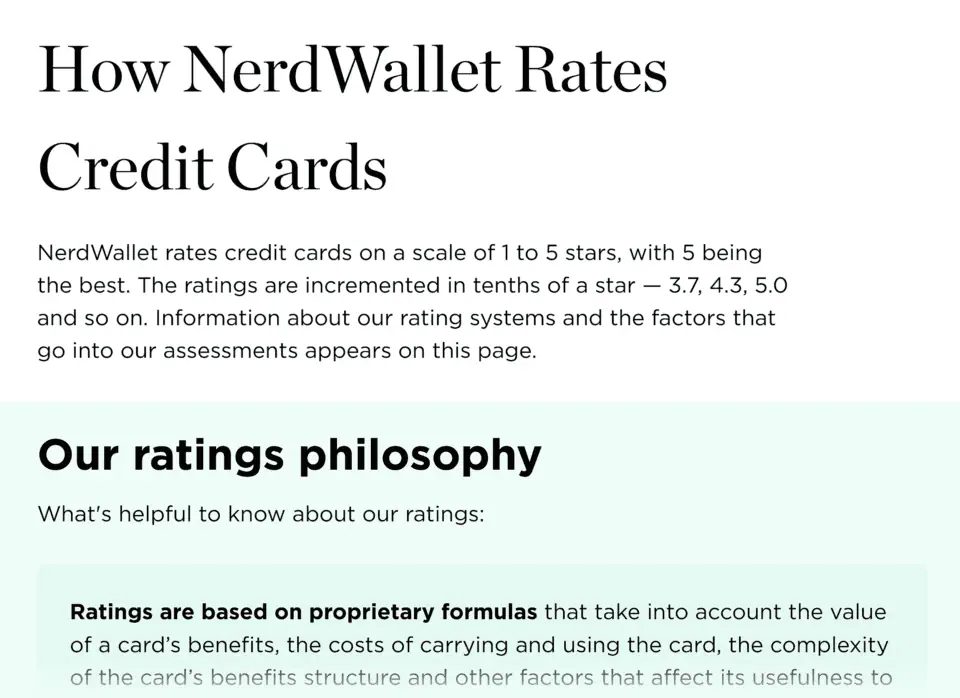

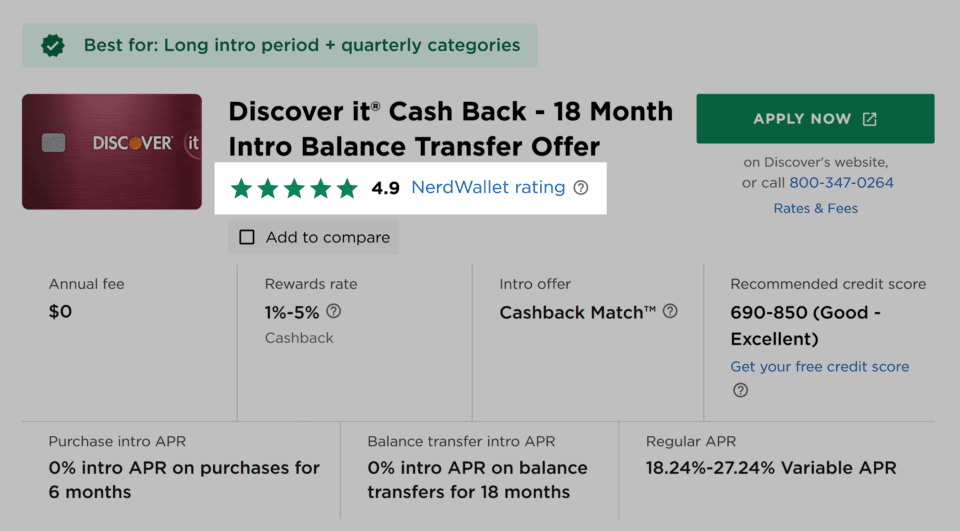

たとえば、金融サイト「NerdWallet」は、さまざまな金融商品を徹底的にレビューするために多大な努力を払っています。

彼らのレビューコンテンツが評価されているポイントは、金融商品のカテゴリごとに、レビューの評価基準を分けている点です。クレジットカードと住宅ローンでは、重要視される要素が違うためです。

さらに、評価基準の重み付けや計算方法を詳細に公開しています。

これにより、星評価の信頼性が高まり、読者は納得してクレジットカードを選択できます。

これらの評価は、読者が自分のニーズに最も合った商品を選ぶ手助けとして、NerdWalletのさまざまなレビューに掲載されています。

例えばクレジットカードの場合は次のようになります。

このように、情報価値を提供するには、時間や費用の投資が必要ですが、その分、競合が簡単に真似できないコンテンツが作れます。

8. 既存コンテンツを更新する

新しい記事を作ることが常にベストとは限りません。

むしろ、既存コンテンツを最新かつ包括的に更新する方が、少ない労力でより大きな成果を得られる場合があります。

Googleは、鮮度と正確性を保っているコンテンツを高く評価します。

また、古い記事を改善すると、順位やトラフィックが急上昇することもあります。

実例を挙げると、筆者がPositional社のブログ記事(タイトルタグに関する記事)を9か月間ほぼ放置していたところ、順位が停滞していました。

しかし記事を刷新し、最新情報を追加したところ、順位が急上昇し、その後も安定しました。

更新時の優先ポイント

- 統計や事例を最新データに差し替える

- 画像・レイアウトを改善し、読みやすさを向上

- 新しい専門家コメントや研究結果を追加

- 古くなったアドバイスを修正または削除

- 検索意図の変化に合わせて内容を調整

注意:見出しの日付だけ更新して中身を変えない「見せかけ更新」は逆効果です。

Googleは実質的な価値追加がある更新しか評価しません。

9. 有用なグラフィックや動画を作成する

「役に立つコンテンツ」は、文章だけを意味するわけではありません。グラフィックや動画も、読者の理解やエンゲージメントを高める重要な要素です。

ビジュアル作成のポイント

- 複雑な内容をわかりやすく説明するために使う

- 一般的なストック画像ではなく、オリジナルの図表やスクリーンショットを使う

- 動画はテキストの内容をなぞらず、オリジナルの付加価値を持たせる

- 重要なポイントを強調するコールアウトボックスを使用

コールアウトボックス(callout box)とは、文章中の重要な情報や注意点、補足説明などを目立たせるために囲みや背景色をつけたボックスのことです。

Backlinkoでは、コンテンツのビジュアル面を重要視しています。

私たちが、結果を強調したり、Webサイトのパフォーマンスを示したりする際に、さまざまな分析プログラムからのスクリーンショットを使用します。

私たちのカスタムグラフィックは、重要なポイントを説明し、複雑なトピックをより理解しやすくします。

また、記事全体を通して読者の関心を維持する役割も果たします。

私たちは、データ量の多いトピックをより理解しやすくするために表を使用しています。

そして、コンテンツの読みやすさと記憶の定着性を向上させています。

また、文章を区切り、さらに価値を加えるためにコールアウトボックスも使用しています。

この記事で言う「プロのヒント」のようなものです。

ビジュアル要素は、コンテンツをより魅力的にし、アイデアを明確に伝える効果を高めます。

それらは直帰率を改善するのにも役立ちます。

10. AIライティングツールを戦略的に使う

AIライティングツールは優れたアシスタントになり得ますが、人間のライターの代わりにはなりえません。

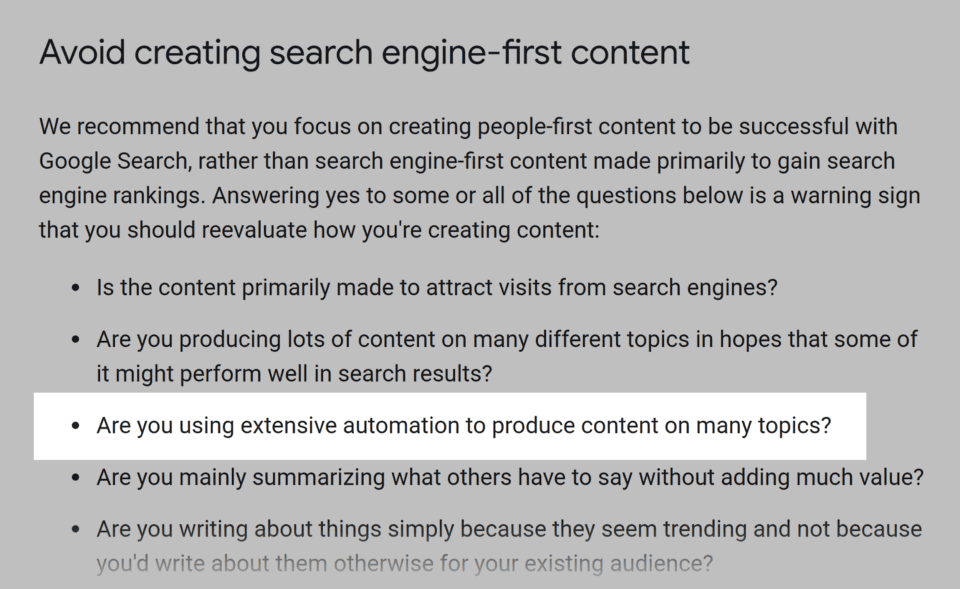

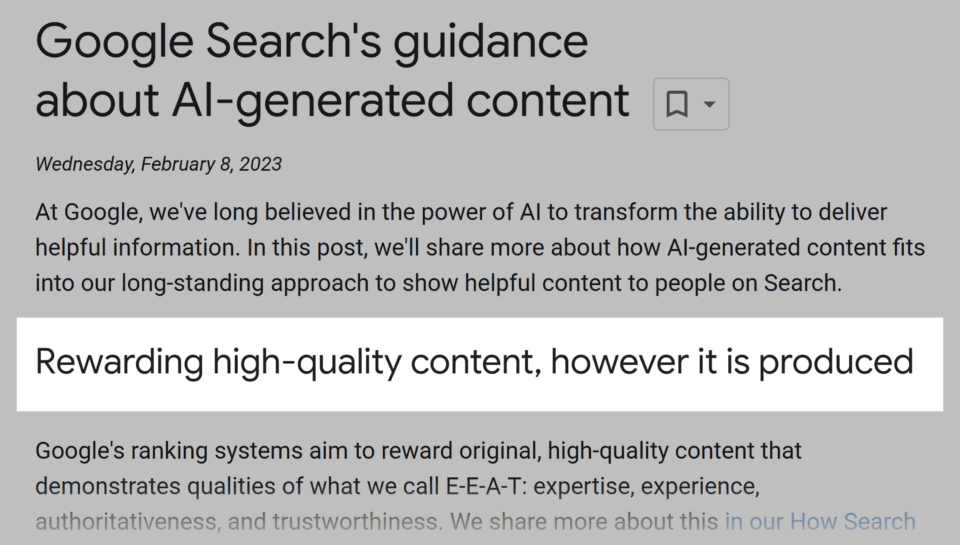

実際、Googleは「多くのトピックに関するコンテンツを大規模に自動生成すること」について、警告しています。

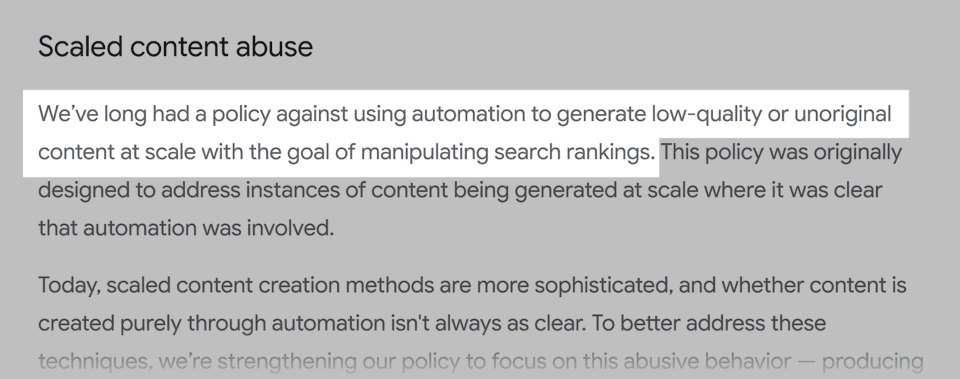

Googleは2024年3月のアップデートで、大量の低品質AI生成コンテンツをターゲットにしました。

その結果、大量のAI記事があるサイトで、インデックス削除や順位急落などの問題が発生しました。

ただし、Googleは「どのように作られたかに関わらず、高品質なコンテンツは評価する」とも述べています。

しかし、AIに出力させたコンテンツの評価は、未だグレーゾーンの域を出ません。

あなたが考える、「高品質で人間が編集したAIコンテンツ」は、Googleの考えるものと一致しない可能性があります。

また、ランキング操作のために低品質で独創性のないコンテンツをAIで作成することは避けてください。

「低品質で独創性のないコンテンツ」には以下を含みます。

- 専門家の関与なしにAI生成記事を公開すること

- 専門知識なしで記事全体を作成すること

- 検証なしに事実に関する主張をAIに依存すること

- 実質的な価値がないのにキーワードだけを狙ってコンテンツを生成すること

幸い、Googleからの評価を保ちつつAIコンテンツツールを活用する方法は数多くあります。

AIをコンテンツの制作に活かす方法として、以下が挙げられます。

- 調査論文を要約する、または重要なポイントを作成すること

- 上位表示されているコンテンツに基づいて、構成案を提案すること

- ブログ記事、メールマーケティング、ニュースレターなどの下書きを作成すること

- 明確さを向上させる、文法の問題を修正する、またはより良い表現を提案すること

- コンテンツのトピックアイデアや切り口を生成すること

重要なのはAIを土台として使い、必ず自分の経験・専門性・検証を加えることです。

これがGoogleのE-E-A-T基準を満たす鍵です。

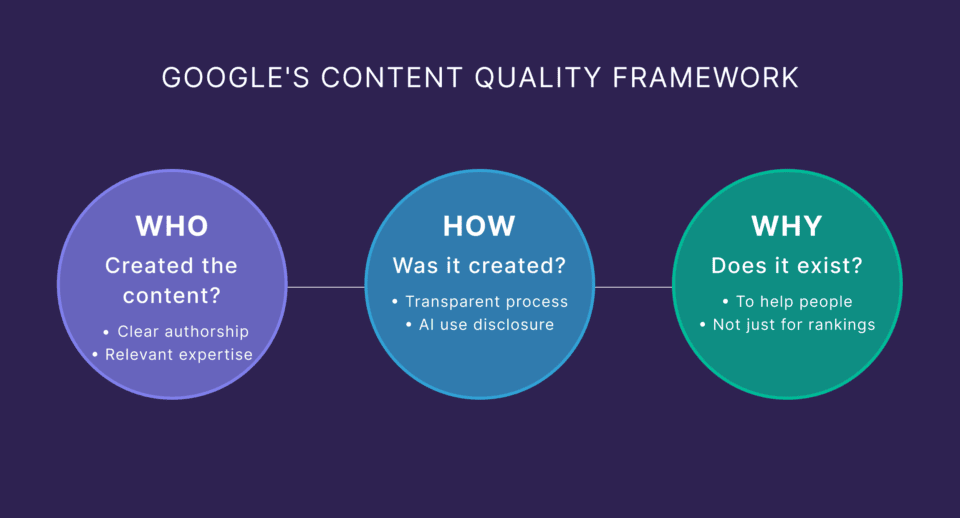

ボーナスコンテンツ:Googleの「Who-How-Why」フレームワークでコンテンツの有用性を評価してみる

Googleは、コンテンツの有用性を自己評価するために「Who-How-Why」フレームワークを推奨しています。

「誰が」そのコンテンツを作成したのか?

「Who(誰)」という質問は、専門性と信頼性に焦点を当てています。

Googleは、コンテンツの背後にいるチームについての明確な情報を確認したいと考えています。

これには、ストラテジスト、ライター、編集者、ファクトチェッカー、そして専門家レビュアーが含まれます。

- 関連する経験や資格を強調した詳細な著者プロフィールを追加する

- 読者が期待する記事には必ず明確な署名(byline)を入れる

- 署名を著者ページにリンクし、追加の背景情報を提供する

例:全米高齢者協議会(NCOA)は、医療資格や教育背景を持つ著者の情報を記事内で明確に提示し、信頼性を高めています。

そのコンテンツは「どのように」作られたのか?

「How(どのように)」という質問は、プロセスにおける透明性に関するものです。

Googleが知りたいのは次の点です。

∟テストの期間・項目・比較条件などを具体的に記載しているか?

- AI補助を使用したのか?(もし使用したなら、どのように?)

∟人間の監修は入っているか?どのような監修をしたか?

製品テストを実施した場合は、その方法論を説明してください。

単に「10個の製品をテストしました」と言うだけでは不十分です。

テストについて、具体的に説明しましょう。

例えばNCOAでは、記事ごとにテストデータを強調しています。「調査に何時間費やしたか」「何人の専門家に取材したか」を公開しています。

「なぜ」そのコンテンツが存在するのか?

「Why(なぜ)」という質問は非常に重要で、ランキングに悪影響を与える可能性が高い部分です。

コンテンツを作る目的によって、そのコンテンツが役に立つものになるか否か、ある程度判別できるはずです。

- このコンテンツは主に人々を助けるためのものですか?(良い)

- 主に検索トラフィックを集めるためのものですか?(悪い)

独自な価値を提供することなく、キーワードでの順位獲得だけを目的としてコンテンツを公開している場合、Googleはいずれそれを見抜きます。

たとえ検索エンジンが存在しなかったとしても、人々にとって価値のあるコンテンツを作成してください。

人々が直接探し求めるようなコンテンツです。

例えばNCOAのレスパイトケア(介護者の休息支援)に関する詳細なガイドは、オンラインでもオフラインでも、読者にとって価値のあるものです。

「役に立つコンテンツ」を作るフレームワークを上手に使って、価値のあるコンテンツを生み出しましょう

検索順位やトラフィック等の結果を得るためだけに、SEOのチェック項目を埋めるためだけにコンテンツを作成することはやめましょう。

検索結果で上位に表示されているサイトは、ユーザーを本当に助けているサイトです。

このガイドにある10の戦略を活用することで、Googleに本当に価値があると認めるコンテンツを作ることができます。

そのコンテンツがトラフィックを集めるのは、システムを使いこなしているからではなく、順位にふさわしい価値があるからです。

まだダウンロードしていない場合は、私たちの「役に立つコンテンツチェックリスト」をダウンロードしてください。

続いて、コンテンツギャップ分析ガイドを確認し、これらの原則を適用できる箇所を探してください。

これにより、効果を最大化するための注力ポイントがわかり、検索結果ページ(SERPs)で存在感を発揮し、次回のGoogleアップデートにも耐えられるようになります。

BacklinkoはSemrushが所有しています。私たちは、実践に基づいた世界トップレベルのSEOノウハウをお届けすることに情熱を注いでいます。特に記載がない限り、このコンテンツはSemrush Inc.の社員または外部の契約ライターによって執筆されています。

SEO Japan編集部より:

ユーザーにとって「役に立つコンテンツ」を見極め、作ることは、大変に時間と手間のかかる作業です。

それ故に、他サイトやAIには簡単に真似できない価値を生み出すことができ、検索エンジンもユーザーも、常にコンテンツにはその価値を求めています。

安易に数を作るのではなく、情報にいかに付加価値を出せるのか?を考え抜いたコンテンツを作る事が求められています。