東京都消費生活総合センターは、SNSに関連したインターネット通販における「偽サイト・偽物」の特徴と傾向について分析結果を発表した。これは同センターと、都内の消費生活相談窓口に寄せられた相談情報を蓄積したデータベースに基づいている。

分析によると、インターネット通販の購入のきっかけとなる広告や返品手続きにおいて、SNSやメッセージアプリなどが関連したトラブルが増加している。具体的には、次の相談が多数寄せられている:

実在する百貨店やブランドを名乗るサイトで商品を購入したが、代金を支払ったにもかかわらず、偽サイトだったために商品が届かない。または届いた商品が偽物であった。

ブランド品が大幅に値引きされているSNS広告から誘導された通販サイトで商品を購入したものの、商品がいつまでも届かず、再度サイトを確認すると閉鎖されていた。

支払方法が代金引換サービスのみのサイトで商品を購入後、商品が届かず確認するとサイトが消えていた。金銭的被害はないものの、個人情報の悪用が懸念される。

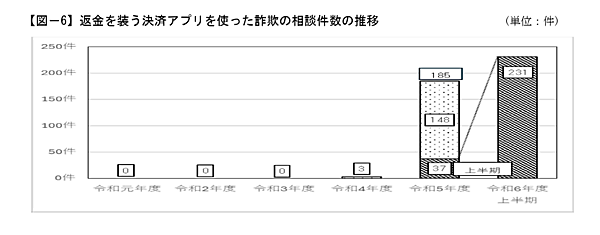

商品を購入後、欠品などの理由で決済アプリで返金手続きを行うと指示され、その通りに手続きを行った結果、さらに送金してしまう手口による二重被害が発生した。

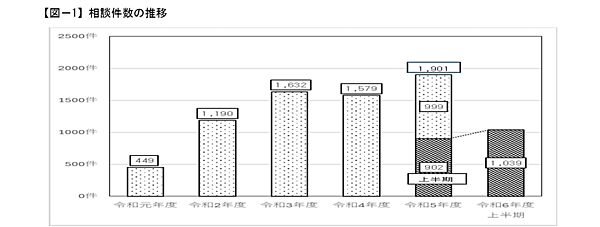

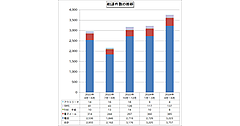

相談件数は、令和5年度に1,901件と令和元年度の449件と比較すると423.4%と激増。令和6年度上半期も1,039件と、前年同期の902件と比較して、115.2%の増加となっている。

契約当事者の属性(年代・性別・職業別・商品別)

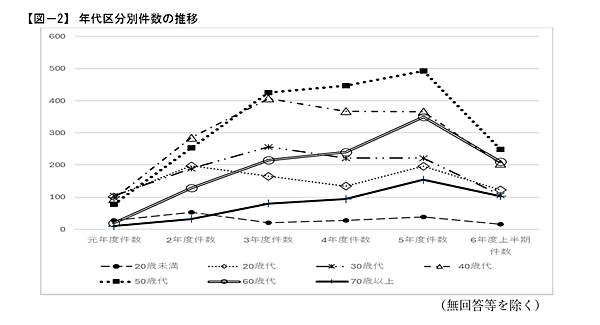

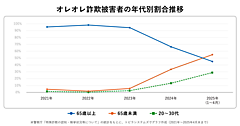

年代別にみると、令和6年度上半期で最も相談件数が多いのは50歳代(249件)であり、次いで60歳代(210件)、40歳代(204件)となっている。傾向として、50歳以上で令和元年度から令和5年度にかけて毎年増加している。

性別では、すべての年度において女性からの相談が、男性を上回っている。

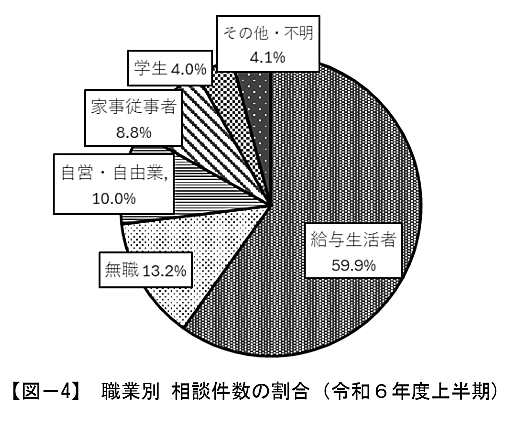

職業別にみると、「給与生活者」が59.9%と最も多く、次いで「無職」が13.2%、「自営・自由業」が10.0%となっている。「学生」の4.0%の内訳は、「大学生等その他の学生」が3.0%、「高校生」が0.5%となっている。

令和6年度上半期の商品別相談件上位10位は、第1位がブランド品のポロシャツなどの「紳士・婦人洋服」で185件、第2位がペット用品やフィギュアなどの「他の教養娯楽品」で64件、第3位が「かばん」で56件となっている。

上位10位の中で増加率が高いのは、第5位「書籍・印刷物」(54件・前年度同期比900.0%)、第10位の眼鏡など「医療用具」(34件、前年度同期比485.7%)、第7位のイヤホンやCD・DVDなど「音響・映像製品」(44件、前年度同期比366.7%)である。

テーマ別分析(相談内容キーワード・購入金額別)

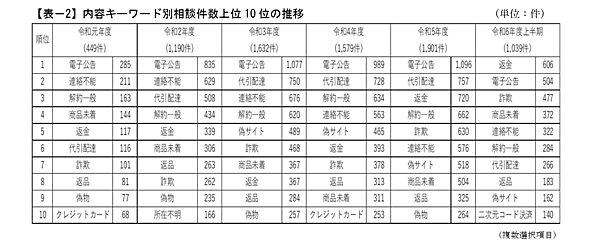

「偽サイト、偽物」に関する相談内容キーワード上位10位をみると、令和6年度上半期では、「返金」が606件で第1位。次いで「電子広告」が504件、「詐欺」が477件。

上位10位中の増加率でみると、第10位の「二次元コード」(140件、前年度同期比1,000.0%)、第1位の「返金」(606件、前年度同期比219.6%)、第3位の「詐欺」(477件、前年度同期比185.6%)、第4位の「商品未着」(372件、前年度同期比170.6%)が大幅に増加している。

これは、商品の欠品などを理由に決済アプリで返金すると偽り、さらに送金させる手口が増えているためである。この手口による被害の相談件数は、令和5年度に前年度比60倍以上と激増し、令和6年度上半期も231件と、前年度同期比624.3%となっている。

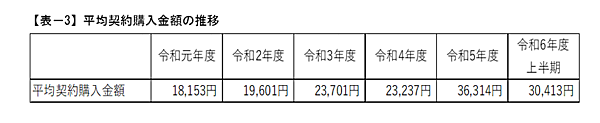

契約購入金額別の割合をみると、金額不明を除く相談のうち、5万円未満の相談件数が90%以上を占めている。平均契約購入金額をみると、令和6年度上半期は30,413円であり、令和元年度から令和5年度にかけて、おおむね増加傾向にある。

消費者へのアドバイス

東京都消費生活総合センターは、消費者に対し、次の3点について注意を呼びかけている。

「偽サイト」は多くの場合、通常の販売価格より大幅に値引されていたり、日本語の表現が不自然であったりするなど不審な点が見られる。会社名、所在地、電話番号などを検索し、電話やメールで確実に連絡が取れるか、公式サイトがある場合はURLが一致するか確認する。購入手続きを行う前にサイトをよく確認し、少しでも違和感があったら購入をやめること。

「偽サイト」に注文したことに気付いたら、すぐに支払方法に応じてクレジットカード会社や金融機関に連絡すること。早期に対処することで、返金される可能性や被害の拡大を防ぐ可能性が高まる。

令和5年度以降、商品購入後に販売業者から欠品などの理由で返金すると連絡してくる手口が増加している。メッセージアプリに誘導し、コード決済などで手続きを行うと指示し、返金方法を細かに指示してくるが、指示どおりに手続きを進めると、返金されるのではなく、さらに支払いをさせられる。そのような返金手続きに誘導するのは詐欺の可能性が高いため、すぐに手続きはせず、そのサイトについてインターネットで「偽サイト」かどうか検索したり、消費生活センターや周囲の人に相談すること。

不安に思った場合やトラブルに遭った場合は、すぐに消費生活センターに相談することが重要である。

調査概要

- 東京都消費生活総合センター及び都内区市町村の消費生活相談窓口に寄せられた相談情報をPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を用いて分析したもの。

- 【分析項目】SNS等が関連したインターネット通販における「偽サイト、偽物」の相談

- 【分析データ】令和元年4月~令和6年9月の相談データ(令和7年2月28日時点の登録データ)