花王の最新テクノロジーを活用した顧客接点作りとは? 49万人の「友だち」とつながるパーソナルスキンケアサービス誕生秘話

花王の人気スキンケアブランド「SOFINA iP」は2019年末、主力商品「ベースケア セラム(土台美容液)」のリニューアルに合わせ、パーソナルスキンケアサービス「肌id」の提供を開始した。シミ・シワなどの肌状態をAIが解析し、肌に合ったおすすめ商品を提案したり、1人ひとりに合わせた美容情報を届けるというもの。

連携するLINEアカウントは、49万人(2020年4月時点)の「友だち」を獲得。一連の取り組みで、購入実績のない潜在層へのリーチ、多言語対応による店頭でのインバウンド需要への対応などさまざまな販売機会を創出している。企画者である手島章吾氏(コンシューマープロダクツ事業部門 ソフィーナ事業部)にサービス誕生の背景と効果を聞いた。

社内のグローバル育成ブランドに選出

主力商品を刷新。「商品」「サービス」の2軸でブランドを強化

花王の「SOFINA iP」は、国内の美容液市場で3年連続売上1位を獲得した「ベースケアセラム(土台美容液)」を有する人気スキンケアブランド。2018年5月、花王全体でグローバルに育成していく11の化粧品ブランド(G-11)に選出されるなど、社内からも成長が期待されているブランドだ。

G-11選出から約1年半後の2019年11月、土台美容液をリニューアルした。主力商品の刷新に伴い、チーム内で議論されたのは、「グローバルで個性の強いブランドになるために必要なことは?」。最終的に、「商品」と「サービス」の2軸でブランドを強化することになった。

サービス面における目標は、「セルフカウンセリング」の実現だ。

セルフ化粧品を選ぶ消費者の間にも、「自分の肌を知りたい」というニーズは存在するはず

SOFINA iPは、顧客がドラッグストアやバラエティショップなどで購入し、自宅で使う「セルフ化粧品」に分類される。そのため、基本的にはデパートコスメのように美容部員からカウンセリングを受けて購入することは少ない。

しかし、「(SOFINA iPの購入を希望するお客さまの中にも)カウンセリングを受けてご自身の肌をよく知った上で、スキンケア商品を選びたい方もいるのでは?」と、サービス設計のチームを率いた手島氏などのメンバーは考えた。

そうして始まったのが、「セルフでも本格的な肌チェックができるサービス」(手島氏)作りだ。

内製化ではなく、他社との連携を模索

SOFINA iPは、「マルチタスクウーマン」をターゲットにしている。仕事、家事、育児とさまざまなタスクをマルチにこなしながら、生活のあらゆる面で「効果・効率の両立」を求める忙しい現代女性のことだ。

美容においても効果と効率を重視する忙しい女性に対し、どう価値のあるセルフカウンセリングサービスを提供したら良いか――。

SOFINA iPは「皮膚科学に基づき作られている」(手島氏)効果実感型のスキンケア。この効果実感こそが、評価されるポイントにもなっている。顧客からの「信頼」とも呼べるブランドのコアな部分を、サービス面でもどうやって形にしていくか。ここがチームの課題となった。

初めは自社でアプリを開発することも考えたという。ただ、自社開発となると、専門的な高度技術や開発までの時間が必要となる上に、ローンチ後も改修を続けなければならず、ランニングコストがかかる。

さらに手島氏を悩ませたのは、「肌idを利用するためだけに都度アプリを立ち上げてもらうのは、忙しいマルチタスクウーマンに不向きでは」という点だ。

あらゆる方面から考えた結果、手島氏は「すでにサービスを提供している他社と組む」方法を決断。パートナーに迎えたのは、AI・ARを活用したバーチャルメイクアップアプリ「YouCam メイク」を開発・提供する台湾発のスタートアップ「Perfect」とLINEだった。

商品コンセプトを体現するため、ビューティ・テックカンパニーと提携

Perfectは、世界的に美容業界が注目する「ビューティ・テック」(※編集注:美容業界が抱える課題を最新テクノロジーによって解決を試みる領域)のリーディングカンパニー。

60か国以上、200以上のコスメブランドとパートナー契約を結ぶ。バーチャルで試すことで、ユーザーは口紅やアイシャドウなどを、あたかも自分の顔面に乗せているような感覚を得られることから、CVR向上が期待できると国内でも多くの化粧品EC事業者が利用している。

花王では、すでに複数のブランドがPerfectのAI・ARサービスを利用している。ソフィーナ事業部でも親和性の高い「AI肌チェック」のブラウザ向けモジュールを導入。ユーザーが自身のスマートフォンカメラを通じて、シミ・シワ・キメ・くまのスコアをチェックできるブラウザベースのセルフサービス「肌id」が誕生した。

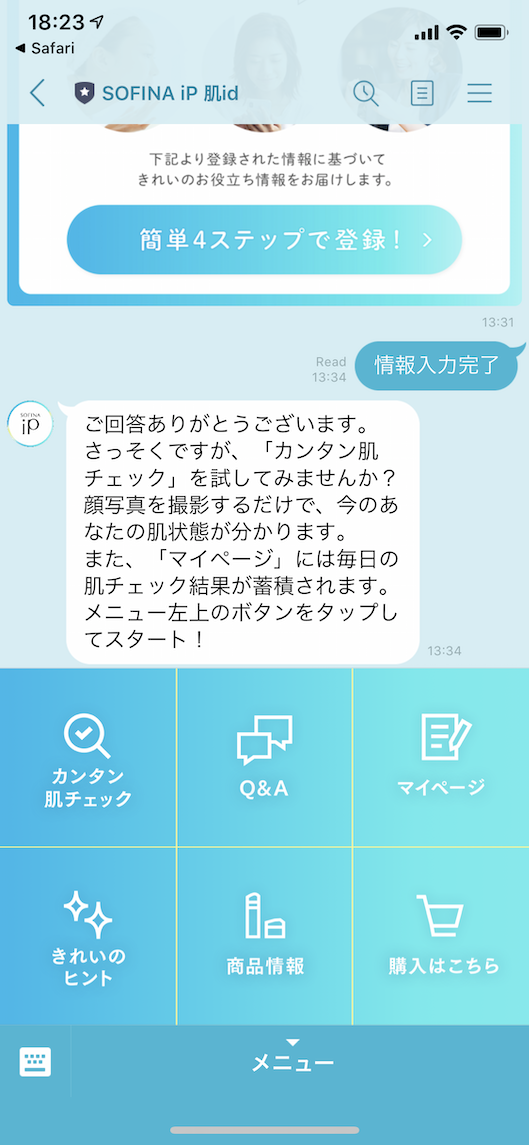

同時に連携する公式LINEアカウントも開設。ユーザーがLINEアカウントと「友だち」になると、解析結果をウェブサイト上の「マイページ」に記録できるようにした。

手島氏は、「セルフで簡単、でも本格的に肌解析できるところが、しっかりとお客さまの肌と向き合っていきたいという我々の商品コンセプトと合致した」(手島氏)と、PerfectのAI肌チェックを導入した経緯を説明する。

LINEについては、「日頃から利用しているアプリであれば、マルチタスクウーマンでも無理なく使いやすい」(手島氏)とする。

49万人の「LINE友だち」とつながる

“商品だけ”から“商品 or 肌id”へ。ファーストタッチポイントが複数に

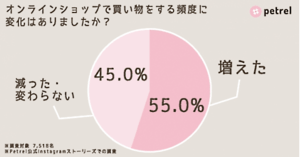

公式LINEの友だち数は累計49万人(2020年4月時点)を超えており、日々の利用率も高い。ゲームに近い面白みがあるからか、画像とともに結果をSNS上にシェアしているユーザーも見られるという。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、外出自粛が求められ始めた2月最終週から3月上旬にかけ利用数が急増。2月最終週には5万回、3月上旬は倍以上となる12万回利用されている。

興味深いのは肌idのユーザーが、必ずしも商品購入実績があるとは限らない点だ。

肌idが入り口となり、のちに商品を利用し始めた新規ユーザーもいる。またロイヤルカスタマーでも、「(肌idを使うようになったことで)サービスを含めブランド全体のファンになった」という声もある。(手島氏)

今まではブランドとのファーストタッチポイントは、「商品」しかなかった。しかし、肌idが登場したことで「サービス」が顧客接点の起点になるというケースも出てきたのだ。

面白そうだから肌idを試してみよう。商品も良さそうだから買ってみようというお客さまがいたり、サービスに登録したらサンプル品をもらえて効果が感じられたから本商品を購入したというお客さまもいる。(手島氏)

海外からの来店客に“母国語”で商品をリコメンド

効果はそれだけにとどまらない。SOFINA iPは、店頭で肌idのウェブサイトを案内するQRコードを掲出している。グローバルブランドへの育成を目標にしていることから、サイトは多言語(英語、簡体字、繁体字)に対応。サイト上での肌チェックから商品リコメンドまで、対応している言語であれば、来店客は母国語で商品情報を確認できる。

この施策は、店舗スタッフからも好評だという。SOFINA iPは海外でも知名度があることから、目的買いで店舗を訪れる外国人観光客が多い。しかし主力の「土台美容液」以外の商品について知識を持っていないために、どれを選んだら良いか迷う人も多いのだという。

最近はインバウンド需要に対応するため、外国人スタッフを採用する店舗も増えているが、休暇を取っていたり、集団客になると対応ができなかったりすることもある。

そうした時に肌idのサイトを案内し自身のスマホでアクセスしてもらえれば、仮に日本人スタッフしかいない場合でも接客クオリティが上がり、機会損失を防ぐことができる。

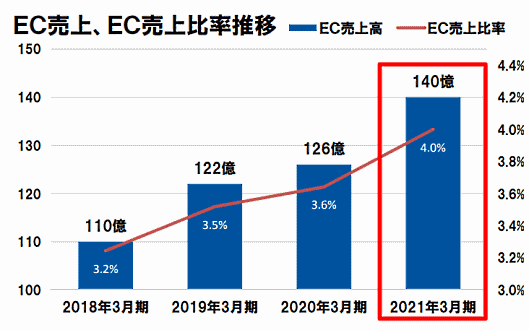

ローンチ前と比較し、EC売上に変化の兆し

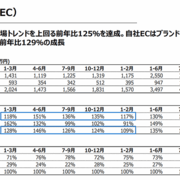

肌idを通じた一連の取り組みにより、EC売上に対する前向きな変化も感じていると手島氏は言う。

LINE上で「購入はこちら」のボタンを設け、「@cosme SHOPPING」や、「Amazon」などさまざまなECサイトへの導線を作っている。花王側では各ECサイトでの購入状況までは把握できないが、Amazon内の売り上げトレンドがローンチ前よりも上がっていることから、手応えを感じているようだ。

LINE上でロイヤル顧客に向けてルートを作れたことで、売り上げに貢献できていると思っている。(手島氏)

花王は、LINEやPerfectなど他社サービスとの連携を積極的に進めている。著名マーケターとして知られるオイシックス・ラ・大地の奥谷孝司氏(執行役員Chief Omni-Channel Officer)は、「脱自前主義」という表現を使い、特にテクノロジー領域において企業は内製化にこだわらず、専門企業と手を組みながらスピーディーに施策を展開していくことも必要だと訴える。

まさに花王の取り組みは、「脱自前主義」により成功している事例といえるだろう。

手島氏によると、他社との取り組みについては最初からスムーズに進んだわけではなく、社内的な課題も多かったという。花王ほどの規模の会社で、手島氏はどのように社内やチームを巻き込み、サービス化を実現したのか。また、肌idを通じてつながったユーザーと、どのようにファンコミュニティを形成していこうと考えているのか。

これらの詳細については、インプレスが5/21に開催する「ネットショップ担当者フォーラム 2020春」で紹介する。なお、オイシックス・ラ・大地の奥谷氏による基調講演も予定している。

◆ ◆ ◆

インプレスが5/21に開催する「ネットショップ担当者フォーラム 2020春」にて、手島氏と奥谷氏が登壇。手島氏は、「花王のテクノロジー活用&デジタル戦略~最新テクノロジーを活用したメーカーのファンコミュニティの作り方~」というテーマで、最新テクノロジーの活用法とファンコミュニティの作り方、またブランドエンゲージメントを高める方法について講演します。

奥谷氏には、「『with コロナ』『アフターコロナ』を見据えたECマーケティングとは~オイラ大地の奥谷氏が語る、コロナショックを乗り越えるEC・小売業のデジタル戦略~」について語っていただきます。当日はオンラインでの配信となります。以下URLからお申し込みください(参加費は無料です)

花王のテクノロジー活用&デジタル戦略などが学べるオンラインセミナーイベント

- 日時:5月21日(木)10:00-17:40

- 会場:オンライン配信

- 受講料:無料(事前登録制)

- 主催:インプレス

- 詳細はこちら:https://netshop.impress.co.jp/event/20205tokyo

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:花王の最新テクノロジーを活用した顧客接点作りとは? 49万人の「友だち」とつながるパーソナルスキンケアサービス誕生秘話

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

![BtoB-EC市場の現状と販売チャネルEC化の手引き2020 [今後デジタル化が進むBtoBとECがもたらす変革]](https://netshop.impress.co.jp/sites/default/files/images/article/2020/B2B2020/b2b2020-1.jpg)

まとめると、

感覚的にわかっていたものの、楽天市場でのマスクの売上が前年同月比で5000%とは、そのすごさがわかります。コロナ関連商品は3モールで1000%を超えているものが多いです。関連記事に取り上げたように、ある程度の傾向はGoogleトレンドでわかりますので、素早く対応していきたいですね。Amazonのマスクは怪しげなものが多かったので売れなかったのでしょうか?

関連記事

https://note.com/kinchannel/n/nba2f2266b240