今回は、EC売り上げトップ200の表示スピード調査

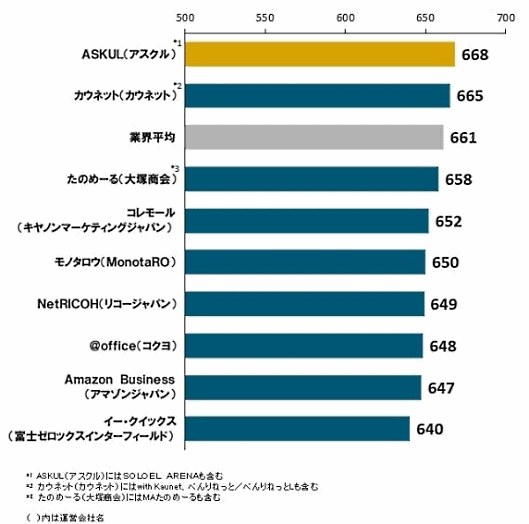

Amazon、ヨドバシ.com、ビッグカメラを上回る「家電・PC・カメラ」 EC売り上げトップ200ランキングでは、家電・PCカテゴリーがランキングの上位を占めていました。その中でも、表示スピード1位の「セブンスター貿易」と家電の雄「ヨドバシ.com」や「ビックカメラ.com」の表示スピードは何が違うかを検証しました。その結果、「セブンスター貿易」の表示スピードと比較すると、約2倍も遅い状況でした 。

この2社の計測データが「セブンスター貿易」と何が違うか詳しく考察してみましょう。Backend②が約2.5倍以上、StartRender③が1.5倍遅い状態です。これは、バックエンド (システム、アプリケーション、ネットワークインフラ側)、フロントエンド (Webページの構造、コーディング、リクエスト数)の処理スピードが遅く、結果としてWebページの表示スピードが遅くなっている という課題が見えてきます。

家電・PC・カメラ TOP7 順位 サイト名 Speed Back Start Size Request 1 セブンスター貿易 1.69 0.62 1.65 0.12 22 2 家電のSAKURA 1.90 0.72 1.79 0.23 39 3 秋葉原アウトレットプラザ 2.54 1.16 2.45 0.26 46 4 激安家電販売PCあきんど 3.01 0.92 2.82 1.12 26 5 GIGA 3.05 1.37 3.04 0.37 25 6 ビックカメラ.com 3.14 1.91 2.50 0.62 100 7 ヨドバシ.com 3.27 1.57 3.06 0.33 51 8 PCボンバー 3.58 1.90 3.52 0.55 83 9 ドスパラ 3.98 0.90 2.87 2.87 323 10 ツクモ(TSUKUMO) 4.00 1.27 3.14 1.35 165

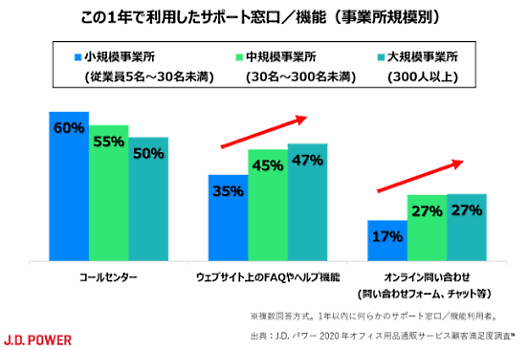

最も遅い「食品」は綺麗で重い商品画像が機会損失に? 次は、Web表示スピードが最も遅い「食品」カテゴリーの計測データを見てみましょう。

1位のWebサイトは「越前かに職人 甲羅組」です。TOP3のWebサイトはWebサイトスピード研究会が提唱する「SpeedIndex4秒目標」をなんとかクリアしていますが、4位以下は基準を満たしていません。(参考:SpeedIndexの基本合格基準、5秒から4秒の引き上げを決定 | スピードプラス

「食品」カテゴリー全般の傾向として、バックエンドが2秒以上 と遅い傾向があります。フロントエンドの表示スピードに影響するであろうページ全体のファイルサイズが平均3.4MB と大きく、結果として表示スピードが遅くなっていると予測されます。

同研究会のメンバーである大日本印刷 hontoビジネス本部の近藤洋志氏は、以下のようにコメントしました。

「食品」カテゴリー上位の数社のWebサイトでは、大きめの商品画像が何枚も掲載されており、ブラウザ表示が完了するまでの体感スピードがもたつく印象がありました 。昨今のコロナ禍における巣ごもり需要で「食品」の利用は増加していますので、この状態はもったいないですね。

また、「表示スピードを速くすることで購入までの時間を短縮させるUXを意識して、相対的に受注件数を増やす 」施策を考えるべきです。「綺麗でわかりやすい商品画像でCVRを上げる 」施策とのバランスをとりつつ、進める必要がありますね。(参考:新型コロナのEC影響、緊急事態宣言の全国拡大で注文数50%増も | 通販通信

食品 TOP7 順位 サイト名 Speed Back Start Size Request 1 越前かに職人 甲羅組 3.67 1.06 2.39 3.75 69 2 プレジャーワイン 3.78 1.10 2.41 1.75 47 3 板前魂 3.94 1.08 2.89 15.87 161 4 匠本舗 4.46 0.89 2.16 4.04 247 5 cotta 6.27 2.48 3.57 2.27 135 6 セブン・ミールサービス 7.64 2.36 6.59 3.03 190 7 ENOTECA 8.55 2.71 3.86 1.50 197

その他のECサイト・カテゴリー別データ 総合 TOP10 順位 サイト名 Speed Back Start Size Request 1 サンテクダイレクト 2.84 0.97 1.97 0.69 59 2 amazon.co.jp 2.98 1.02 2.24 2.32 182 3 ショップチャンネル 3.84 1.58 2.88 1.70 118 4 阪急オンラインショッピング 4.01 1.18 3.61 1.89 132 5 PREMOA 4.65 1.80 3.21 2.69 215 6 通販生活 5.28 2.98 4.43 2.01 122 7 三越オンラインストア 5.78 1.62 2.92 1.78 192 8 ショップジャパン 5.82 0.96 5.24 1.88 264 9 ディノスオンラインショップ 5.86 1.86 4.02 2.99 259 10 QVC.jp 5.88 1.52 3.57 4.07 349

ファッション TOP10 順位 サイト名 Speed Back Start Size Request 1 腕時計のななぷれ 2.9 1.06 2.00 0.91 38 2 MAGASEEK 3.51 1.00 1.98 2.19 221 3 ワールドオンラインストア 3.79 1.08 2.70 5.41 259 4 フードユニフォーム 4.00 0.89 1.92 1.40 127 5 DHOLIC 4.02 1.17 2.72 23.57 188 6 USAGI ONLINE 4.09 1.08 3.02 3.96 179 7 オットー・オンラインストア 4.11 0.93 2.65 1.98 151 8 フラッグショップ 4.15 1.29 2.62 1.53 111 9 GLADD 4.34 0.95 2.21 0.74 63 10 ミックスドットトウキョウ 4.42 1.00 2.91 2.51 254

化粧品・健康 TOP10 順位 サイト名 Speed Back Start Size Request 1 ポリピュアEX 2.80 0.88 2.33 1.47 486 2 北の快適工房 3.34 0.93 2.17 4.64 92 3 LIONウェルネスダイレクト 4.10 1.05 3.05 2.66 679 4 アイドラッグストアー 4.25 0.89 1.94 0.89 158 5 ベルタ(BELTA) 4.70 0.94 2.25 4.19 181 6 ファンケルオンライン 4.99 1.37 3.47 4.83 343 7 やずや 5.00 1.02 3.06 6.87 328 8 FABIUS 5.13 0.90 4.72 3.41 79 9 Dr.Ci:Labo 5.46 1.60 3.06 5.12 303 10 オージオネット 5.58 0.90 2.53 3.60 199

日用品 TOP10 順位 サイト名 Speed Back Start Size Request 1 ドライブマーケット 2.58 0.91 2.07 1.29 53 2 AXELショップ 2.85 1.03 2.24 1.04 112 3 ユーキャン 2.88 0.73 2.11 2.32 98 4 漫画全巻ドットコム 3.00 0.84 2.36 1.43 116 5 とらのあな 3.03 0.88 2.42 1.02 100 6 SOUND HOUSE 3.38 1.57 2.68 1.80 197 7 GDO 3.57 1.12 2.97 2.83 341 8 交換できるくん 3.65 1.45 2.35 1.44 246 9 駿河屋 3.72 1.77 3.56 0.90 64 10 自然大好き! 3.72 1.06 2.77 2.10 75

家具・雑貨 TOP8 順位 サイト名 Speed Back Start Size Request 1 daily-3 2.59 0.87 1.90 0.56 50 2 ゲキカグ! 2.85 0.63 2.22 2.59 213 3 タンスのゲン 2.92 0.87 2.47 3.39 151 4 ニトリネット 3.62 1.09 2.62 4.34 431 5 ほぼ日刊イトイ新聞 4.79 0.77 2.73 2.83 55 6 こだわり安眠館 6.42 2.86 5.25 2.78 136 7 家具通販のロウヤ(LOWYA) 7.60 2.92 4.61 7.56 269 8 生活堂 11.29 2.92 7.96 4.98 192

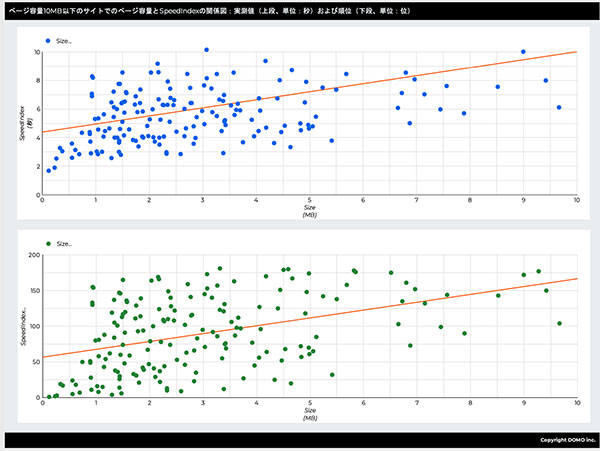

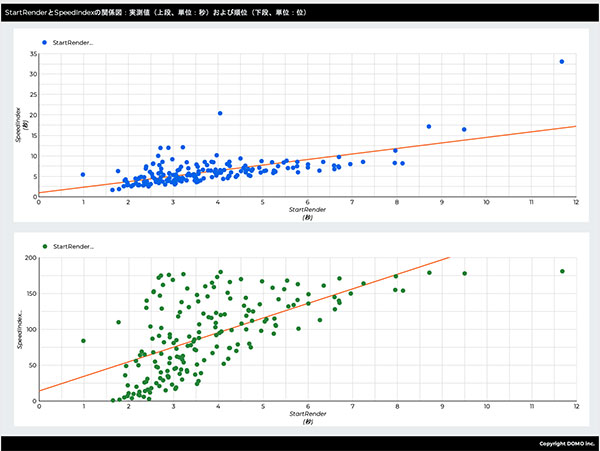

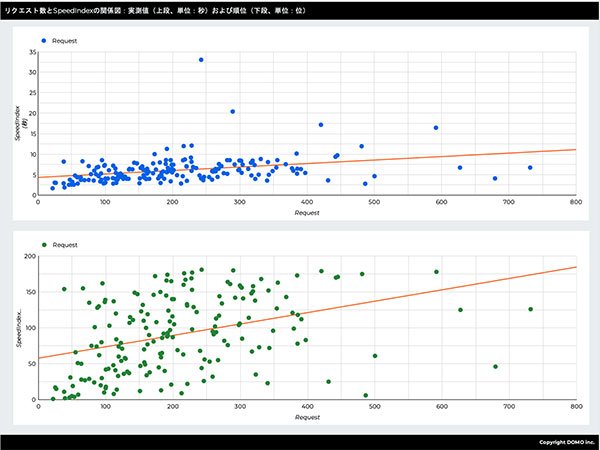

表示スピードのデータ分布図からの気付き 次に、SpeedCurveによる延べ10万回の計測データから分布図を見てみましょう。このデータ分布図では、ページサイズ、リクエスト数、StartRender(ブラウザで表示レンダリングが開始されるまでの時間)と、SpeedIndex(「Webページが表示された」と人間が認識するWebサイトの体感表示スピードの指標)の相関関係となりますが、ヒントになりそうなデータが見えてきました。

リクエスト数は100、200、300でそれぞれグループを形成していますが、SpeedIndexが3秒以内の上位サイトは、リクエスト数として100~120前後 が多くみられます 「1MB以下の超軽量ページがSpeedIndexでも上位である」ということがほぼ当てはまります。しかし、約1MB付近のサイトでもランキング上位のWebサイトは少なくありません ページ容量10MB以下のサイトでのページ容量とSpeedIndexの関係図:実測値(上段、単位:秒)および順位(下段、単位:位) StartRenderとSpeedIndexの関係図:実測値(上段、単位:秒)および順位(下段、単位:位) リクエスト数とSpeedIndexの関係図:実測値(上段、単位:秒)および順位(下段、単位:位) ユーザーを待たせない購買体験を実現する指標とは? 分布図から、SpeedIndexが速いサイト=サイズ、リクエスト数、StartRenderの数値が小さい ということがわかりました。1位の「セブンスター貿易」のWebサイトを改めてこの視点で見てみましょう。

「セブンスター貿易」のSpeedIndexは、わずか1.62秒 という驚くべき数値でした。この1.62秒がどのように達成され、顧客体験(UX)としてどのような状況を生み出しているのでしょうか。

BackEndが0.7秒以下 StartRenderは1.6秒 StartRenderとSpeedIndexの差はほとんどありません。ブラウザでページの描画(レンダリング)が始まった途端、即座にページ表示されます 圧倒的なページ軽量化(0.12MB)、リクエスト数を削減(22リクエスト) 驚いたのは、「セブンスター貿易」はトップ200の中で1つの指標だけでなく、5つの指標ですべて「1位」を獲得していること 。

2位の「家電のSAKURA」もSpeedIndexで1.9秒と良い数字を獲得しており、激安家電通販のサイトはどれも素晴らしい数値ということがわかります。

その理由として以下のことが考えられます。

激安・家電という競合が多数あるこのカテゴリーでは、検索エンジン(Google経由)からの流入数は重要なKPIとなっている GoogleはPSI(ページスピードインサイト)で、同カテゴリー内で相対的スピードをスコアリングしている。そのため検索エンジンのSEOアルゴリズムにおいても、表示スピードは影響を及ぼしている 。各企業は、競合対策としても表示スピードを強く意識せざるを得ない Amazonの表示スピードはなぜ遅くなっているのか? Webサイト高速化の必要性を常に主張してきたAmazonのランクが、前回の4位から13位に大きく下がりました。この原因は何でしょうか。

Amazonの昨年対比での計測数値です。Backend、Requestはわずかながら数値が向上していますが、StartRenderは0.18秒、ページ容量は約0.35MB ほど増加しています(赤字が増加数値)。その結果、SpeedIndexは0.29秒(290点)ほど数値が悪くなっています。

調査年度 順位 サイト名 Speed Back Start Size Request 2019 13 Amazon 2.98 1.02 2.24 2.32 182 2018 6 2.69 1.07 2.06 1.95 191

次に、Amazonより上位にあるサイトの表示スピードを昨年のデータと比較してみましょう。

今回順位(前回順位/変動) サイト名 Speed Back Start Size Request 今回 前回/差 今回 前回/差 今回 前回/差 今回 前回/差 今回 前回/差 1(5/↑ ) セブンスター貿易 1.69 2.72-1.03 0.62 0.97-0.35 1.65 2.68-1.03 0.12 0.22-0.1 22 30-8 2(6/↑ ) 家電のSAKURA 1.90 2.82-0.92 0.72 1.21-0.49 1.79 2.64-0.85 0.23 0.24-0.01 39 327 3(2/↓ ) 秋葉原アウトレットプラザ 2.54 2.520.02 1.16 1.17-0.01 2.45 2.450.00 0.26 0.27-0.01 46 460 4(66/↑ ) ドライブマーケット 2.58 5.45-2.87 0.91 1.54-0.63 2.07 2.82-0.75 1.29 1.290.00 53 143-90 5(29/↑ ) daily-3 2.59 3.83-1.24 0.87 1.39-0.52 1.90 2.97-1.07 0.56 4.41-3.85 50 353-303 6(97/↑ ) ポリピュアEX 2.80 6.38-3.58 0.88 1.19-0.31 2.33 5.43-3.1 1.47 1.440.03 486 544-57 7(79/↑ ) サンテクダイレクト 2.84 5.79-2.95 0.97 1.83-0.86 1.97 4.99-3.02 0.69 0.77-0.08 59 554

TOP10の平均値の数字を昨年と比較すると、以下のようになりました。

SpeedIndex:-1.67秒向上 Backend:-0.4秒向上 StartRender:-1.25秒向上 PageSIze:-0.55MBの削減 Request:-61.7の削減 TOP10企業は、SpeedIndexが平均1.67秒ほど向上しています 。

Amazonの各種指標がわずかに下がっている反面、上位TOP10サイトは大幅に数値が向上しています。この数値の向上トレンドは、TOP10の上位層だけでなくTOP50の範囲でも同様です。

Google社が表示スピードを重要視する傾向を踏まえると、各社はさらに表示スピード改善に取り組むことが必至になってきます。

対策・施策なしに、表示スピードが速くなることはまずありません。「少なくともTOP50位までは、表示スピードUPにつながる何らかの施策、対策を明確な意志を持って進めている 」と捉えるのが自然です。Amazonが現状のままで他社サイトの高速化が進めば、さらにランキングが落ちる可能性もあります。

今回のレポートでも明らかになったように、同一カテゴリー内で上位を確保することはSEO的にも非常に重要です。ぜひ今回の結果を参考に、自社のサイトのポジションを理解してみてください。

◇◇◇

グローバルで進む「カテゴリー別Webサイト表示比較」について Webサイト表示スピード計測に関して、Googleと連携しながらWebサイト表示スピードの計測機能の改善・改良を日々進めているSpeedCurve PSB(Page speed Benchmarks)

2020年6月時点では、EUと米国で各カテゴリー別の表示スピードをFilmstripおよび各指標で比較できます。各指標も55以上、ビデオやWebpagetestなどとの連携もほぼフルサービスで提供しています(視聴は無料)。

Page Speed Benchmarks(PSB)の表示画面 調査概要 調査期間 :2019年12月27日(金)12:30~2020年1月10日(金)12:30までの14日間

調査対象 :「月刊ネット販売 2019年10月号」(宏文出版・刊)の「第19回ネット販売白書」において、EC売上高上位200社に掲載されている企業。

三越伊勢丹ホールディングスの2サイト(三越、伊勢丹)は別サイトとしてそれぞれ計測。ログインや会員登録が必要、モール出店のみの場合などは計測対象から除外。計測後に正常な値が取得できなかった場合は除外、もしくは24時間の補正、追加、再計測を行っている。

調査範囲 :1サイトにつき①トップページ、②リストページ(カテゴリページ)、③商品詳細ページの3つのURL(サイトの構成上、該当ページがなく測定できなかったサイトもあり、実際に計測したのは①184URL、②181URL、③182URLの計547URL)。当該サイトURLは、検索エンジンによる検索結果から移動できるURLを用いた。

計測時間 :12:30、18:30、22:30の1日3回

測定プロファイル :iPhone 7(4G)、GalaxyS7(4G)、Chrome(cable) このうち掲載したのは「iPhone 7(4G)」

1回あたりの計測数 :3 checks

計測回数 :547URL × 1日3回 × 3checks × 3デバイス × 7日間 = 103,383回計測

エミュレート回線品質(4G) :ダウンロード 8.8Mbps/アップロード 8.8Mbps/レイテンシー 170ms

前回の値について :「EC売上トップ200企業の「表示スピード」を大調査! 1位は「腕時計のななぷれ」!」

サイト調査実施 :株式会社ドーモ 監修/占部雅一、レポート/種村和豊、協力/Webサイトスピード研究会(IDOM村田創、DNP近藤洋志)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」 で公開されている記事のフィードに含まれているものです。EC売上TOP200サイトの表示スピードランキング! 「家電」「食品」「総合」「ファッション」「化粧品・健康」「日用品」「家具」別【2020年】 | 勝手にスピードテスト Powered by SpeedCurve