小売事業者は「ECに注力しない」という選択肢がなくなった理由 | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

ECビジネスに投資してこなかったブランドや小売事業者は、もはや「ECに注力しない」という選択肢がなくなったことを身を持って知りました。ECの普及は、新型コロナウイルスの大流行から得られた数少ないプラス材料の1つでしょう。

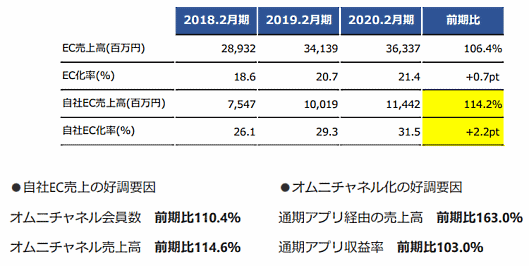

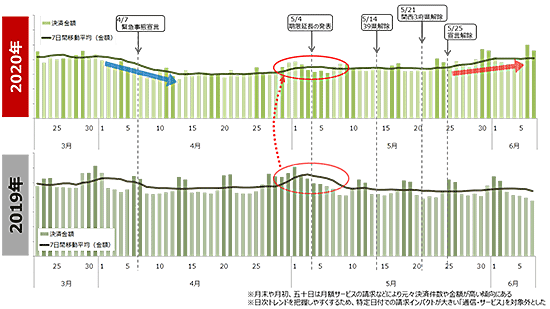

新型コロナウイルスの流行でEC利用率が増加

多くの消費者がECを利用しなければならない状況に

2020年4月、『Digital Commerce 360』と調査会社の「Bizrate Insights」がEC利用者1,000人を対象に実施した新型コロナウイルスに関する調査では、次のような結果が注目されました。

- EC利用者の55%が、少なくとも数回以上、普段より多くオンラインで注文した

- EC利用者の69%以上が、オンライン小売事業者のパフォーマンスを「8」以上と評価した

- EC利用者の58%が、今後数か月間にオンラインでの注文が増えると予想している

消費者の多くが、初めてECを試さなければならない状況になったと同時に、多くの実店舗が閉鎖されたために、ネット通販の利用が増えたと考えられます。

そして、消費者がオンラインショッピングの快適さを経験したことで、今後はオンライン注文がさらに増える可能性があります。この背景には、特に新型コロナウイルスが流行していた時期、オンラインショッピング体験を容易にた食料品店、Amazon、ディスカウントチェーンの「Target」、スーパーマーケットチェーンの「Walmart」の貢献があると言えるでしょう。

平均的なECではもう戦えない

ECビジネスに投資をしてこなかったブランドや小売事業者は、もはや“ECに注力しない”という選択肢がなくなったことを身を持って知りました。一方、EC利用が増えた結果、消費者の目がさらに肥え、良いサイトと平凡なサイトの違いを理解するようになりました。新型コロナウイルス流行中、消費者には、どのECサイトが良くて、どのECサイトがつまらないのかを確認する時間が十分にあったのです。

消費者の期待値は今までとほとんど変わっていませんが、どこで商品を購入しようかを見極めています。すでに利用したことがあるECサイトであれば良いですが、初めて利用するECサイトでは注意深くなるでしょう。

準備不足のECサイトをいくつも見てきましたが、eコマースビジネスの興盛、満たすべき基準、期待値の高さを考えると、いろいろな問題があるECサイトが存在することに驚きました。

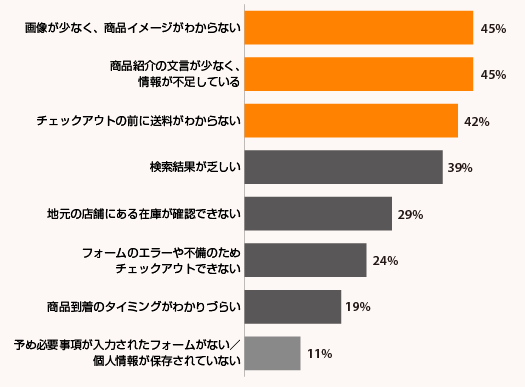

2019年末、EC利用者に調査した結果、どのような不満があったのかを紹介します。『Digital Commerce 360』と「Bizrate Insights」が実施したカスタマーエクスペリエンスに関する調査の一部も引用します。

上位5つの回答を見てみましょう。上位2回答は商品詳細ページについてです。いまだに十分な画像を提供しておらず、商品説明も不十分なECサイトを見かけます。どちらも、購入を決断するための情報が不足しているため、消費者の購入意欲を削いでしまいます。

個人的に最も問題に感じるのは、検索しても無関係な結果が表示されることです。不十分な検索結果をじっくり見るほどの忍耐力を消費者は持ち合わせていません。

送料が不明なことも重要な問題で、調査回答者の42%がチェックアウトする前に送料がわからないことにストレスを感じ、調査結果の第3位にランクインしています。

1,000人のEC利用者を対象に行った送料無料に関する3月の調査では、Amazon以外のオンライン注文において、70%が送料無料で行われてることがわかりました。消費者は自分の好きなプロモーションを探す際、価格の透明性の欠如を問題視していると考えられます。

地元の実店舗における商品の在庫状況を確認できないことに関して、新型コロナウイルス流行前は29%が問題だと指摘していましたが、現在ではより大きな数字になっています。

在庫と在庫管理システムの重要性が高まる

商品の在庫がない場合、そのECサイトはすぐに消費者の買い物先候補リストから削除されます。父の日の出来事が完璧にこれを証明しました。私は父のために、大きなプロモーションが展開されていた「Swell」の旅行用マグカップを探していました。

雑貨小売店チェーンの「Bed Bath and Beyond」で使える20%割引クーポンがあったので、最近、近所にオープンした「Bed Bath and Beyond」店舗の在庫をチェックしてみました。ですが、残念なことに、“在庫切れ”のメッセージが。1店舗なら在庫切れでも仕方ありませんが、4店舗で在庫切れの状態、除菌クリーナーでもない限り在庫切れの多発はありえないでしょう。このような在庫状況の悪さは私の記憶に強烈な印象として残るため、今後、買い物先のブランド候補として考えることはないでしょう。

その代わりに「Target」へ向かい、使えそうな家庭用品をいくつか購入しました。このようにして、在庫のない店の今後の運命は決まりました。そう、在庫と在庫管理システムに投資している小売事業者は、生き残るために有利な立場にあります。

オムニチャネルは、新型コロナウイルス収束後にも当然必要ですが、適正な在庫管理から始まります。ZARAは、店舗に行かないと在庫状況がわからない時点でチャンスを逃しているのです。在庫検索が利用できないことが小さい文字で書かれていますが、一般の消費者の期待に応えていません。

さらに、シカゴに拠点を置く、ファッションやジュエリーなどを扱う「Art Effect」のような小規模な小売事業者が生き残っていくためには、「Curve Side Pickup(カーブサイドピックアップ)」(道端での商品受け取り)がオプションの一部として提供しなければいけません。大規模な小売事業者も、引き続きこのニーズに対応していくことが予想されます。

新型コロナウイルス流行中の消費者の利用状況を考慮し、小売事業の幹部達は「カーブサイドピックアップを継続していく」とはっきり述べています。

家電量販店の「Best Buy」、ペット用品店の「Petco」、絵画用品を扱う「Michael's」などの小売事業者は、新型コロナウイルスが流行した危機的な最初の数か月間に、オムニチャネルのおかげでビジネスが促進できたため、“必要性が発明の母(編注:追い込まれる状況によって新しい発想や工夫が重ねられ、発明が生まれるという意味”であることに改めて気付きました。

その場で商品が手に入る、実店舗の戦略的優位性が失われる

小売事業者は、当日配送や翌日配送のニーズの高まりを実感するようになりました。一部の店舗では一時的に営業時間が短縮されているため、スピードの問題を解決するのに不利な状況かも知れません。バーベキューの人気が高まっていたので、ホームセンターの「Ace Hardware」をチェックしましたが、サービスの一部として配送と組み立てサービスを提供していたのが興味深いと思いました。

しかし、17時の閉鎖は、購入店舗の候補になっても仕事をする多くの人にとっては不便。一方、住宅リフォーム・建設資材チェーン店の「Home Depot」は22時まで開いているので、「店舗に行くか、早く配送してくれるECサイトを選んで購入することになる可能性が高いです。

不確実性が消費者のオンライン利用を加速させる

各州によって店舗再開の状況は異なりますが、新型コロナウイルスの感染者が増加し続けているため、不確実性が高く、小売店が影響を受けることは間違いありません。いくつかの州で新店舗をオープンしながらも、新型コロナウイルスの影響ですぐに店舗閉鎖に追い込まれたAppleは、ほんの一例に過ぎません。このような高い不確実性が消費者のオンライン利用を加速させているのです。

新しいコンピュータを欲しがっている私の娘は、アップルで下取りに出したいと思っています。しかし、店舗の再開日がわからないため、開いているお店を最優先して他を探します。その中で、競争力のある価格と最高のサービスを提供する家電やPC販売の「Abt」は、私たちのニーズにあった完璧なソリューションになりました。

『Digital Commerce 360』と「Bizrate Insights」が今年4月に行った新型コロナウイルスに関する調査では、オンラインで買い物をする人の38%が、店舗をサポートするために地元で買い物をしたいと回答しています。

先週末に外出した時、実店舗は楽しいものの、長時間滞在したくないと思いました。また、試着は自宅でして、サイズやスタイルが合わなかった場合に来店したいと思います。

私の懸念は、消費者が店舗に行くのを止めて、自宅で買い物をすることを選ぶかどうかということです。私の場合は、店舗に行かずに返品するのが一番面倒だったのですが、店舗が開くようになったので、今後は来店を増やしていきたいと思っています。

私たちは実店舗に行きたいのです。お店に行って、新しい商品をチェックしたいと思っているのです。同時に、小売事業者に在庫確認を可能にし、通常の営業時間に戻して欲しいと願っています。

必要に応じて、満足度を維持するために、カーブサイドピックアップなどのオムニチャネルソリューション、顧客中心のショッピングソリューションを導入して欲しいと考えています。私たちは、近いうちに来店したいと思っているのです。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:小売事業者は「ECに注力しない」という選択肢がなくなった理由 | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

この記事は今西由加さんが翻訳。世界最大級のEC専門メディア「Internet RETAILER」の記事をネットショップ担当者フォーラムが、天井秀和さん、白川久美さん、中島郁さんの協力を得て、日本向けに編集したものです。

まとめると、