応用脳科学コンソーシアムは、「書くことと読むことの関係性」に関する調査を行った。大学生(一部に大学院生・短大生を含む)1,062人に対し、日常的な読書と書字について聞いている。

なお、本調査は東京大学 大学院総合文化研究科 酒井研究室、NTTデータ経営研究所、日本紙パルプ商事株式会社、日本漢字能力検定協会、日本能率協会マネジメントセンター、パイロットコーポレーションの共同実施となる。

デジタルネイティブ世代、“書かない”大学生が増えている?

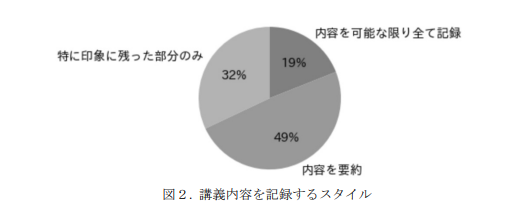

まず、大学等の講義に関して、講義内容を記録するかを聞くと、回答者全体の10%(107名)が「記録しない」と回答。「記録する」と答えた人に対し、記録スタイルを聞くと、「特に印象に残った部分のみ」「内容を要約して記録する」が多数派であることがわかった。

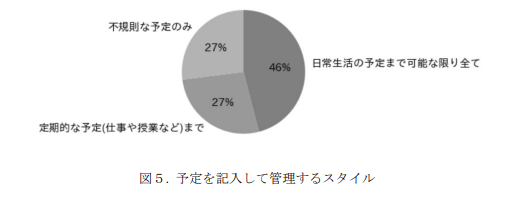

また、日常的な予定の管理に関して、紙または電子機器に記入するかを聞くと、「記入しない」が全体の24% (255名)にのぼった。「記入する」と答えた人に対し、どのように記録しているかを聞くと、こちらも「不規則な予定のみ」「定期的な予定まで」が半数を超え、必要最低限の記録スタイルであることがわかった。

「本・新聞を読まない」が2割。電子派が紙派に迫る

続いて、日常で本や新聞・雑誌を読む時間について聞くと、「読まない」と回答した人が回答者全体の20% (221名)にのぼった。

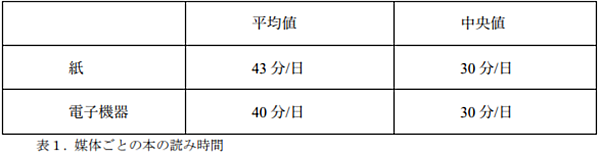

媒体ごとに見ると、紙で本を読むことがある人の割合は74%、電子機器で本を読むことがある人の割合は59%という結果に。日常的に紙の本を読むと回答した人でも、読書時間は1日あたり平均43分にとどまった。読んでいる本の内容としては、紙では「文学作品(小説、エッセイ、詩歌など)」、電子機器では「マンガ」が最多となった。

読む・書く習慣が“読解力”を左右する? 累積効果が明らかに

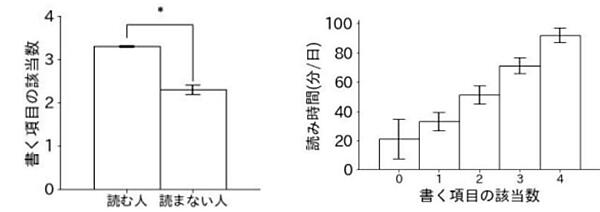

最後に、日常的に“書く”習慣として、「大学等の講義内容の記録」「予定の管理」「日常的なメモ」「ブログ・SNS・日記やライフログ・手紙等の執筆」の4つの項目を行うことがあるかを聞くと、日常的に本を「読む」人の方が「読まない」人よりも“書く”機会が多いことがわかった。

また、“書く”項目の該当数別に、本や新聞を読む時間を比較したところ、書く機会が多い人ほど本や新聞・雑誌を長時間読んでいることが明らかになった。

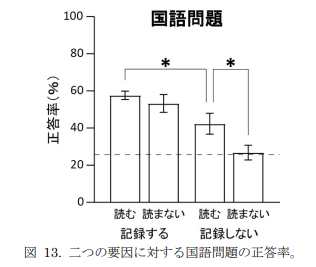

さらに、「講義内容を記録するか」と「本や新聞、雑誌を読むか」の要素ごとに国語の読解問題の正答率を比較すると、普段から記録する人・本や新聞、雑誌を読む人の方が成績が高いことがわかった。

調査概要

- 【調査期間】2025年3月〜8月

- 【調査対象】全国の18〜29歳の学生(主に大学生、一部に大学院生・短大生を含む)(アンケートモニター募集サイト「NTTコム リサーチ」の登録者)

- 【有効回答数】1,062人(大学生93%、大学院生6%、短大生1%/女性71%、男性28%、無回答1%)

- 【調査方法】アンケート調査(書字と読書における使用メディアに関する質問)