フラーとヤプリが発表した「アプリ市場共同調査レポート2025」によると、2004年のアプリ市場のアプリ総MAU(月間アクティブユーザー)は前年比13%増、1人あたりの月間利用アプリ数は平均51個、1日の平均利用時間は5.1時間だった。このうち「ショッピング」カテゴリのアプリでは、総MAU数が前年比20.3%増になっている。

アプリ市場分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」のデータ、アプリ開発・運用支援プラットフォーム「Yappli(ヤプリ)」の知見から、アプリ市場の動向や注目カテゴリの特長をまとめている。調査期間は2024年1〜12月、2025年1〜5月。

アプリ総MAUは前年比13%増、1日の平均利用時間は5.1時間

2004年のアプリ市場を見ると、「App Ape」で計測可能な全アプリの1月から12月のMAUを合算した総MAUは、前年比13%増だった。フラーは「市場全体の活性化が現在も進行していることが読み取れる」と考察している。

1人あたりの月間利用アプリ数は平均51個(前回調査比3個増)、1日の平均利用時間は5.1時間(同8個増)と、増加傾向にあることから、ユーザーがアプリを利用する機会が一層拡大していることがわかる。

数字で見るアプリ市場の動向

総MAUの増加率が高いカテゴリは「自動車」「ファイナンス」「ショッピング」

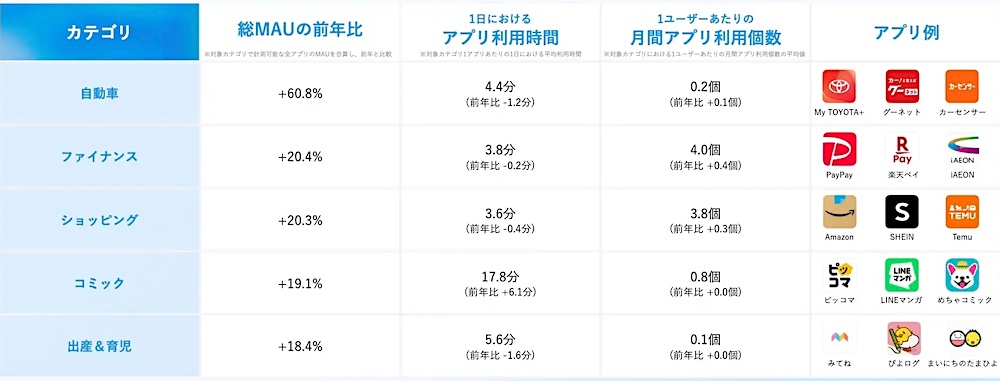

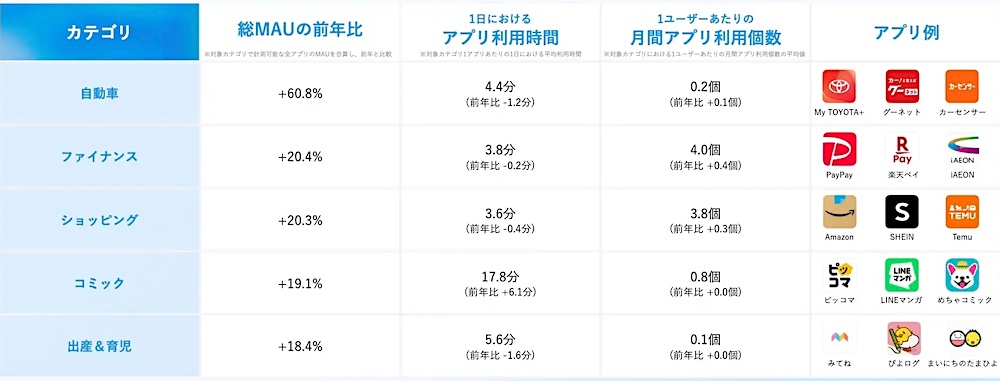

2004年のアプリ市場において、カテゴリ別に総MAUの増加率が高いカテゴリを見ると、「自動車」の成長が前年比60.8%増で特に顕著だった。続いて「ファイナンス」が同20.4%増、「ショッピング」が同20.3%増だった。

ショッピングは、1日におけるアプリ利用時間は3.8分(同0.4分減)、1ユーザーあたりの月間アプリ利用個数は3.8個(同0.3個増)だった。主なアプリは「Amazon」「SHEIN」「Temu」などがあがった。

カテゴリ別アプリの主要指標の変化

「Google Play」におけるアプリ評価分布、中央値は4.0

2025年にMAU500以上を計測したアプリの「Google Play」における評価の中央値は4.0だった。評価「4.0以上5.0未満」のアプリが36.7%と最多で、続いて「3.5以上4.0未満」が23.5%、「4.5以上5.0以下」が14.4%だった。

評価3.5以上のアプリが全体の約75%を占めており、一定以上の評価を得ているアプリが多い。一方で、評価2.5未満のアプリは6.1%未満となっており、極端に低評価のアプリは少ない。

「Google Play」におけるアプリ評価分布

使われ続けるアプリの特長として、フラーは「高頻度のアプリ更新」「店舗やECの連動」「パーソナライズ施策」を実施していることをあげている。具体的には、プッシュ通知による情報発信、季節に応じたデザインの変更、ポイントカード機能の活用、属性・行動データをもとにした情報提供など。

調査概要

- 調査期間:2024年1月~12月、2025年1月~5月

- 調査方法:「App Ape」によるアプリ利用データの分析(国内約40万台の「Android」端末から収集)と「Yappli」によるアプリ運用支援実績に基づく知見を統合し分析

- 調査対象:主にMAU500以上の「Android」アプリ

## クレジットカード・セキュリティガイドライン6.0版への対応、EC事業者が知っておくべき脆弱性対策の新常識

**リード文**

クレジットカード不正利用の被害額が過去最悪を更新するなか、EC事業者にとってセキュリティ対策は事業継続に欠かせない基盤となった。2025年3月改訂の「クレジットカード・セキュリティガイドライン6.0版」では、新たに「脆弱性対策」の実施が義務化された。

デジタルガレージグループのDGビジネステクノロジーは、「DGBTセキュリティ診断サービス」の提供を開始した。このサービスが、EC事業者の実務負担を軽減する鍵となりそうだ。

**株式会社DGビジネステクノロジー 代表取締役 兼 社長執行役員 清水和徳氏の発表から

DGビジネステクノロジーは、ECサイトの体制や予算に応じて選べる複数の診断プランを用意し、脆弱性対策が初めての事業者でも取り組みやすいサービス構成を実現している。同社はこれまで、グローバルで実績を持つ不正検知ソリューションの提供を通じ、数多くのEC事業者のセキュリティ対策を支援してきた実績を持つ。

## ガイドライン6.0で新たに求められる脆弱性対策の実態

近年、EC事業者を標的とした不正アクセスやクレジットカード情報の漏洩が相次いでいる。こうした状況を受け、ガイドライン6.0では、EC加盟店へ求められるセキュリティ対策として「脆弱性対策」が新たに追加された。

具体的には、以下の5項目にわたる技術的対策の実施が求められている。まず「システム管理画面のアクセス制限とID/パスワード管理」では、管理者権限の適切な制御が必要だ。次に「データディレクトリの露見に伴う設定不備対策」は、サーバー設定の見直しを意味する。「Webアプリケーションの脆弱性対策」では、SQLインジェクションなどの攻撃手法への対策が求められる。さらに「ウイルス対策ソフトの導入・運用」と「クレジットマスター対策などの悪用防止対策」も必須となった。

これらの対策の中でも、Webサイトやシステムに対する脆弱性の発見と対応は、費用や手間、対応範囲の判断といった観点で、実務上の負担が大きい領域となっている。特に中小規模のEC事業者にとって、セキュリティ専門人材の確保や対策費用の捻出は深刻な課題だ。

## DGBTセキュリティ診断サービスが提供する柔軟な対応策

DGBTが新たに提供開始した「DGBTセキュリティ診断サービス」は、ECサイトの体制やニーズに応じて柔軟に選べる形式が特徴だ。対応範囲、緊急度、組織体制、予算に応じて、最適な診断プランを選択できる構成となっている。

サービスは大きく3つのメニューで構成される。「ガイドライン準拠チェック フルパック」では、ライト・スタンダード・プレミアムの3プランを用意し、ガイドライン6.0でEC加盟店に対して求められる脆弱性対策5種の対応状況を包括的に診断する。診断対象のリクエスト数に応じてプランを選択できるため、サイト規模に適した対応が可能だ。

「ガイドライン準拠チェック セレクト」は、限られた予算でも重点項目から対応できるオプションメニューだ。義務化された脆弱性対策5種のうち、必要な対策のみを選択して対応状況をチェックできる。これにより、段階的な対策実施が可能となる。

「Webアプリケーション脆弱性診断」では、ECサイトの規模や予算に合わせ、ライトからフルオーダーまで6種類のプランを用意している。これにより、従来では対応が困難だった柔軟な診断が実現できる。

## デジタルガレージグループによる包括的なセキュリティ支援体制

DGBTは、決済プラットフォームを提供するDGフィナンシャルテクノロジーと連携し、ガイドライン6.0における各種対策ソリューションを網羅的に提供している。カード情報の非保持化、脆弱性診断、EMV3-Dセキュア、不正検知サービスなどを一体で提供することで、EC事業者が直面する実務対応を支援する体制を構築している。

清水氏は「セキュリティはもはや一時的な防御策にとどまらず、中長期的な事業継続と成長を支える基盤としての役割をも求められる新たなステージに入っている」と指摘する。同社では、ガイドライン6.0の対応にとどまらず、セキュリティ対策の選定や運用上の課題においても、実務に即したサポートを継続的に行うことで、現実的かつ持続可能なセキュリティ体制の構築を後押しする方針だ。

## 実践で重要となるポイント

EC事業者がガイドライン6.0に対応する際、まず自社の現状把握から始めることが重要だ。5つの脆弱性対策のうち、どの項目が未対応なのかを明確にし、優先順位を付けて段階的に対応を進めていく。予算が限られている場合は、セレクトプランを活用して重点項目から着手するのが現実的だろう。

また、対策実施後も定期的な診断を継続することで、新たな脅威への対応力を維持できる。サイバー攻撃の手法は日々進歩しているため、一度の対策で安心せず、継続的な改善が必要だ。

専門知識が不足している場合は、診断サービスの活用と併せて、社内教育の充実も図りたい。セキュリティ意識の向上は、技術的対策と同じく重要な要素となる。

## まとめ

ガイドライン6.0への対応は、EC事業者にとって避けて通れない課題となった。重要なポイントは以下の3点だ。

1. 脆弱性対策5項目の現状把握と優先順位付けを行う

2. 予算や体制に応じた段階的な対策実施を計画する

3. 継続的な診断と改善により持続可能なセキュリティ体制を構築する

清水氏は「中小企業を含む幅広い事業者の皆さまのセキュリティ体制構築を支援するとともに、社会全体の健全なDX発展に貢献してまいります」と述べている。セキュリティ対策は負担と感じがちだが、事業の持続的成長を支える重要な投資として捉え、適切なサービスを活用しながら着実に取り組んでいきたい。

**想定読者: EC事業者・ネットショップ運営担当者・セキュリティ対策責任者**

**重要キーワード: クレジットカード・セキュリティガイドライン6.0、脆弱性対策、EC事業者、セキュリティ診断、不正利用対策**

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ECカテゴリのアプリ、月間アクティブユーザーは前年比20%増。利用数は平均3.8個【消費者のアプリ利用調査】

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

数字で見るアプリ市場の動向

数字で見るアプリ市場の動向 カテゴリ別アプリの主要指標の変化

カテゴリ別アプリの主要指標の変化 「Google Play」におけるアプリ評価分布

「Google Play」におけるアプリ評価分布