1989年の創業から着実な成長を遂げてきた、ホームセンター最大手のカインズ。環境の変化や先々の課題を見据え、2019年以降を第3創業期と位置付けて「プロジェクト カインドネス」を推進している。このなかで特に注目すべき取り組みがデジタル戦略だ。従業員とユーザーの双方に向けて、利便性を高める施策を次々と実施。また、独立採算で業績評価される店舗と同様の扱いだったECサイトをオムニチャネル基盤として再構築し、店舗とECサイトの連携を強化したことでさらなる成長を実現している。

デジタル戦略の具体策や、店舗とECサイトの壁を乗り越えたポイントなどを、田島和修部長(デジタル戦略本部 デジタルビジネス推進統括部 eコマース部)が解説する。

2019年以降を第3創業期と位置付け、変革を推進

全国に228店舗(2022年4月末時点)を展開し、2022年2月期の売上高は4826億円に達する国内最大規模のホームセンター、カインズ。北関東を中心にスーパーマーケットを展開するベイシアのグループ企業で、ベイシアの前身「いせや」のホームセンター部門が分社・独立する形で1989年に設立した。

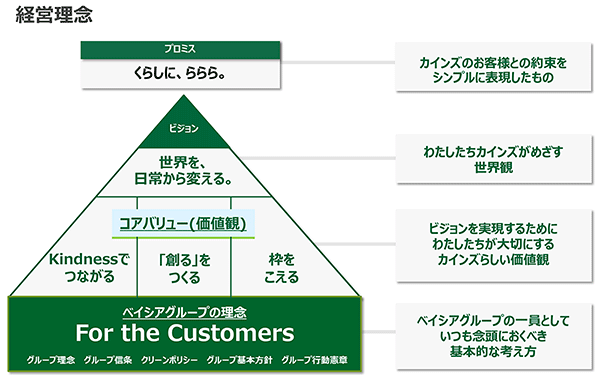

カインズは、商品を購入したユーザーの暮らしがハッピーで楽しくなることを表現した「くらしに、ららら。」をプロミス(ユーザーとの約束)としている。そしてビジョンには「世界を、日常から変える。」を掲げ、業務において重視するコアバリュー(価値観)には「Kindnessでつながる」「『創る』をつくる」「枠をこえる」の3つを掲げて事業を推進している。

カインズのプロミス、ビジョン、コアバリュー

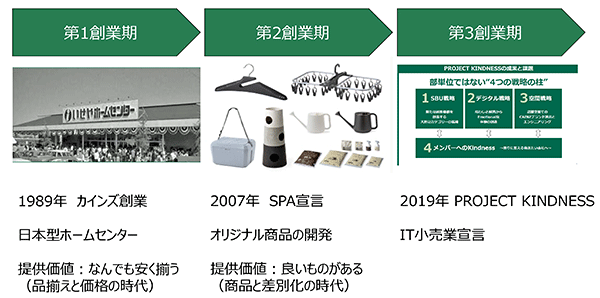

品揃えと価格が重要視される時代だった創業時、「何でも安く揃う」を提供価値としていたカインズは、ユーザーの支持を集めながら急成長を遂げてきた。

2007年からは第2創業期と位置づけ、プライベートブランド商品を製造して直接ユーザーに販売する「SPA宣言」を行った。さまざまな困難を乗り越えながら差別化できるプライベートブランドへと改良を重ね、現在では売り上げの約4割を占めるまでに拡大。SPAを追求したことにより財務面も大きく改善し、資本余力が蓄えられたという。

2018年にはIT小売業宣言を打ち出し、翌年からは第3創業期として「プロジェクト カインドネス」を立ち上げ、現在はそのプロジェクトを進めているところだ。

創業した1989年からのカインズの変遷

安定的に売り上げを伸ばし続けているにもかかわらず、2019年以降を第3創業期と位置付けて変革を推し進める理由について、田島氏は「先を見通せば課題が随所にあるから」と話す。

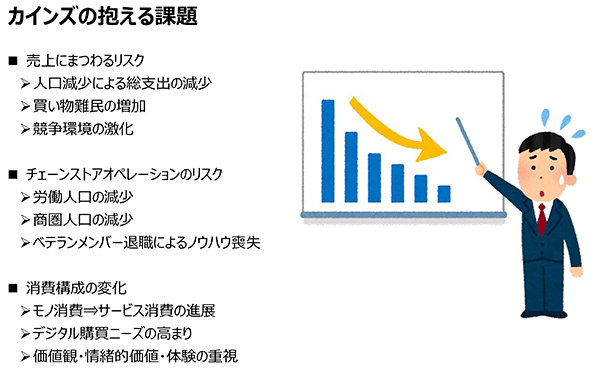

課題の1つが「売り上げにまつわるリスク」だ。少子高齢化が進む日本では総支出自体が減少し、高齢者を中心に買い物難民が増加している。一方でホームセンターの数は増加し、ECやネットスーパーも普及したことで、競争環境はよりいっそう激化しているのだ。

2つ目の課題として「チェーンストアオペレーションのリスク」をあげる。人口減少は消費者だけでなく労働者の減少も危惧されるが、地方に多くの店舗を構えるカインズにとって、すでに商圏の労働人口の減少を実感するところまできているという。ベテランスタッフの退職により、30年間蓄積してきたノウハウを失う事態に陥らないための対策が必須になっている。

3つ目の課題は「消費構成の変化」。モノ消費からサービス消費に消費者の行動が進展しているほか、デジタル購買ニーズもますます高まっている。また、商品を購買する上でも「物理的にモノがあれば満足」という考えから、その商品の背景、ストーリーも重視する傾向が強まっており、こうした時代の変化にどう合わせていくかを考えなければならなくなっているという。

現在のカインズが抱える課題

4本の戦略の柱で構成される「プロジェクト カインドネス」

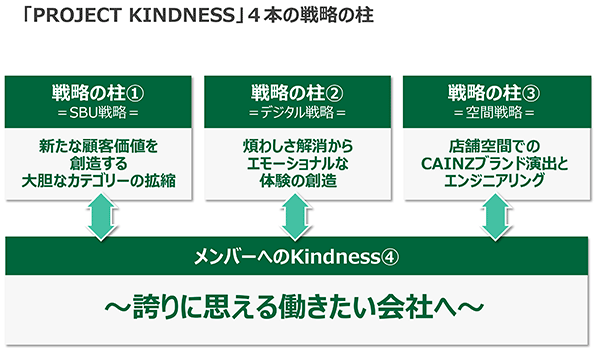

「プロジェクト カインドネス」は、①SBU戦略 ②デジタル戦略 ③空間戦略 ④メンバーへのKindness――の4つを戦略の柱として構成している。

「プロジェクト カインドネス」の4本の戦略の柱

「SBU戦略」とは、商品戦略のことを指す。「今までと同じような品揃えをしていては、お客さまは満足しないのではないか?」という仮説のもと、ユーザーにマッチする商品開発を心掛け、新たな顧客価値を創造する大胆なカテゴリーの拡大・縮小に取り組んでいる。

「空間戦略」では、店舗空間の中でカインズのブランドをどうやって伝え、ユーザーにとって買いやすい売り場にするのかを追求。エンジニアリングの考えを導入した改革に踏み切っているという。

「メンバーへのKindness」は、カインズで働いている従業員が誇りに思える、働きたい会社にしていくことをめざし、「プロジェクト カインドネス」の土台となる柱として据えている。

特にコロナ禍では「エッセンシャルワーカー」という言葉が話題になったが、カインズも生活必需品を販売する企業として、店舗を閉めることなく営業を続けてきた。現場で働く従業員も「何か困りごとがあって来店したユーザーにしっかりと商品を提供したい」という思いを持って、感染対策に十分な注意を払いながら店頭に立っている。

従業員の努力に報いることができ、もっと働きがいのある会社にしていきたいという考えに基づいた戦略の柱となっているようだ。

社内にエンジニアがいない状況から始まったデジタル戦略

「プロジェクト カインドネス」における4本の柱のなかでも、特にECに関わってくるのが「デジタル戦略」だ。このなかでは、①ストレスフリー ②パーソナライズ ③コミュニティー ④エモーショナル――の4つをテーマに掲げている。

「デジタル戦略」で掲げる4つのテーマ

カインズのデジタル改革の歩みは、前述の通り2018年のIT小売業宣言から始まる。当時は社内にまだ1人もエンジニアがいない状況だったが、翌年、経験豊富なチーフデジタルオフィサーを招き、デジタル戦略本部を立ち上げたことが大きなターニングポイントとなった。

本社は埼玉県本庄市に置きながら、エンジニアを採用するために東京・表参道にデジタル拠点を設置。社内エンジニアを育成しさまざまなデジタルツールを生み出しながら、ユーザーと従業員の双方に「ストレスフリー」や「ワクワク」の体験を提供する施策を試行錯誤し続けているという。

デジタル施策事例① 売り場・在庫検索アプリ「Find in CAINZ」

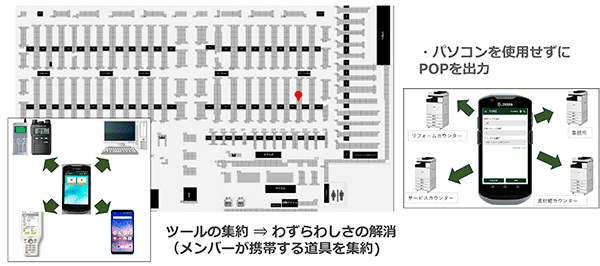

ホームセンターは売り場面積が非常に広いため、従業員は来店客から売り場や在庫を聞かれる機会が多い。しかし、カインズの店舗には約10万アイテムが置かれており、従業員にとってもすべての商品の売り場と在庫を細かく把握することは難しかった。

そこで、従業員がスマホで簡単に売り場や在庫が検索できるアプリ「Find in CAINZ」を開発。商品名、キーワード、JANコードを入力すると店内マップが表示されて詳細な売り場がわかるほか、在庫の有無や個数も即時に把握できる仕組みとした。

従業員向けに開発した店内の売り場・在庫検索アプリ「Find in CAINZ」

お客さまの問い合わせに対してスムーズに案内できるようになっただけでなく、これまでは品出しなどの作業でも店内で迷うことが多かったが、無駄歩きを省けたことで、その分の時間をお客さま対応(接客)に使えるようになった。「Find in CAINZ」は従業員のストレスフリーに大きく寄与しており、当社にとってとても画期的な製品になったと思う。(カインズ デジタル戦略本部 デジタルビジネス推進統括部 eコマース部 部長 田島和修氏)

カインズ デジタル戦略本部 デジタルビジネス推進統括部 eコマース部 部長 田島和修氏

「Find in CAINZ」を現場に導入する際、アナログ対応に慣れている従業員から「長年の経験で売り場はわかっている」「スマホを使っていないのでアプリがわからないし、従来の端末で十分」といった声も寄せられたという。さまざまな意見に耳を傾け、ボタンの位置や文字のサイズなども含め、使いにくい点を1つひとつ丁寧に改修する作業を重ねてきた。

その結果、当初はアプリの使用に抵抗があった従業員からも「あまり詳しくなかった売り場も、アプリがあればうまく説明できる」「使ってみると使いやすいし、便利」など、業務に役立つアプリとして受け入れられるようになったという。また、入社直後の新人スタッフの早期戦力化にも大きく貢献しているようだ。

デジタル施策事例② スキャン台帳SOTOアプリ

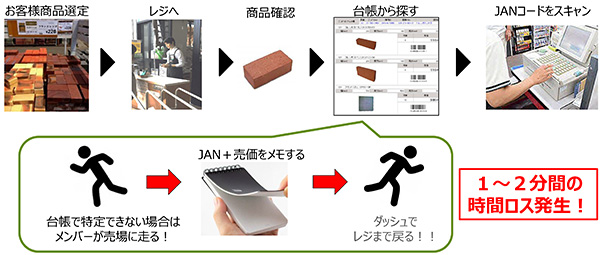

カインズでは園芸用品やプロ用資材など、JANコードのない商品や商品情報のシールが貼れないような商品も多数取り扱っている。

その一例がレンガだ。レジでレンガを出された時、従業員はレジ横のファイルの写真で色やサイズなどを見ながらユーザーに確認するが、それでもわからない場合はユーザーと売り場まで同行して商品を確認する必要があった。これでは数分のロスが発生し、レジの列はどんどん長くなってしまう。

JANコードのない商品の場合、商品確認のために数分のロスが発生してしまうケースがあった

こうした課題を解決するために開発したのが、スキャン台帳「SOTO(Scan Operation Tool)」アプリだ。

JANコードのない商品をアプリでスキャンすると、候補の商品を絞り込んで表示する。そのなかから該当の商品を選ぶとJANコードが表示され、そのまま会計を通すことができる仕組みとなっている。

JANコードのない商品でもレジでスムーズに会計ができる「SOTO」アプリ

デジタル施策事例③ 「CAINZ PickUp Locker」

カインズでは、店舗に在庫がある商品をアプリ経由で取り置き依頼ができるようにしているが、以前はユーザーがサービスカウンターまで来て、受け取りと決済をする必要があった。

受け取りの利便性を高めるため、オンライン上で決済を完了させ、サービスカウンターで並ばずとも専用のロッカーで商品を受け取れるようにしたのが「CAINZ PickUp Locker」だ。店舗の外に設置している場合は、営業時間外でも商品が受け取れる。

「CAINZ PickUp Locker」はコロナ禍前から始まっていたが、コロナ禍以降は特に「混雑や人との接触を極力避けたい」といったニーズが拡大し、夜間や早朝の人が少ない時間帯に商品を受け取れるサービスとして好評を得ているという。

買い物時間の短縮や、営業時間を気にせず受け取れる点でも、ユーザーの煩わしさ解消とストレスフリーにつながっており、受け取り用アプリのダウンロード数は300万を超えている。

アプリで取り置きを依頼した商品が受け取れる「CAINZ PickUp Locker」

デジタル施策事例④ デジタルサイネージ

10万アイテムを取り揃える広い店舗のなかで、ユーザーが商品を探す煩わしさを解消するため、通路看板の見直しなどの空間戦略に加え、デジタルサイネージの導入テストを開始した。

店舗の入り口に2メートル超の巨大なタッチパネルディスプレイを設置。ユーザー自身が操作することで、欲しい商品カテゴリーの通路番号や陳列棚の場所をピンポイントで表示できる仕組みだ。テスト導入している店舗では、1か月に約400人の来店客がパネルを操作しているという。

来店客に欲しい商品の売り場を案内するデジタルサイネージをテスト導入

デジタル施策事例⑤ 売場案内ロボット

タッチパネルを搭載したロボットが、店舗でユーザーを案内するテストを実施。売り場の案内だけでなく、たとえば自分に合った医薬品を相談できる機能など、さまざまな機能を盛り込んで実験を行った。

ただ、週末などの通路が混み合うときには安全のためにロボットが動きを停止することが多く、目的の売り場になかなかユーザーを案内できないといった問題が発生したため、現在は実験を休止している。

運用してわかった課題を踏まえ、今後の展開を検討しているところだ。田島氏は「こうしたデジタルツールは、導入して初めて便利な点や課題がわかるもの。今後も積極的に実験を続けていきたい」と話す。

売り場案内や商品の相談ができるロボットの実験も試みた

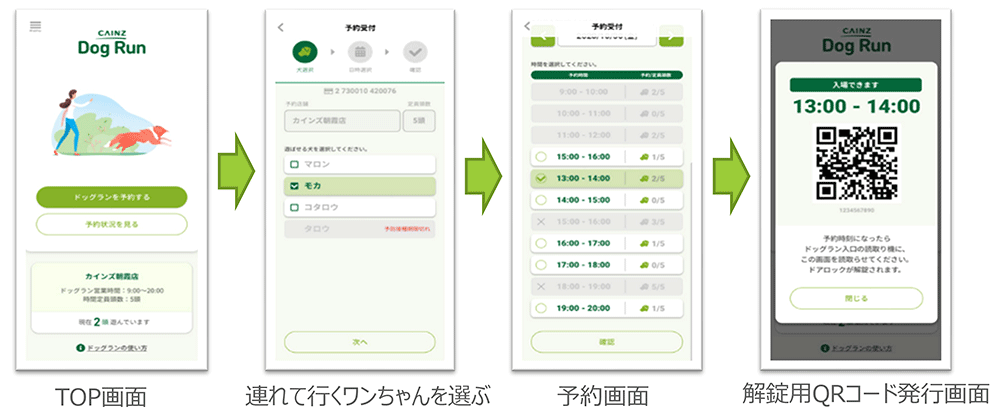

デジタル施策事例⑥ スマートドッグラン

カインズは、ドッグランを併設している店舗を多数展開している。ドッグランでは頭数制限を行っているが、従来はまず店舗内のサービスカウンターで空き状況の確認と受付を済ませてから、従業員とともにドッグランに行って解錠をしてもらう――という過程が必要だったため、ユーザーと従業員の双方にとって手間がかかっていた。

「スマートドッグラン」は、ユーザー自身がアプリから希望の店舗と日時を予約でき、発行されたQRコードでドッグランの解錠もできる仕組みになっている。さらに「アプリに犬種、年齢などの情報を入力することで、CRMならぬDRM(Dog Relation Management)が可能になる」(田島氏)と期待を寄せる。「スマートドッグラン」をきっかけに、ペット向けの価値の高いサービスにもつなげていきたい考えだ。

店舗に併設されたドッグランの予約から解錠までをアプリ上で一貫してできる「スマートドッグラン」

強みを生かしたデジタルマーケティングとECの再構築

カインズはデジタル改革を行うなかで、オウンドメディア「となりのカインズさん」を立ち上げた。

30年以上にわたってホームセンターを運営してきた当社には、専門知識や面白ネタがたくさん蓄積されている。それらを生かして、デジタルマーケティングでどうやってお客さまとインタラクティブな接点を持てるのかと議論するなかで、「オウンドメディアがいいのではないか?」という話は前々から浮上していた。

ただ、メディアやSNSで社員が気軽に情報を発信することに二の足を踏むようなマインド面の制約もあれば、面白いコンテンツとして伝える技術が社内で見出せていないスキル面の制約もあった。そんな社風も変えるべく「となりのカインズさん」プロジェクトが立ち上がった。(田島氏)

「となりのカインズさん」は、社内エンジニアと企画担当がわずか3か月で立ち上げた。コンテンツにはお墓に立てる卒塔婆の売れ筋を紹介したり、「溶接ギャル粉すけ」さんの講座を掲載したりと、カインズならではのインパクトの強い記事を掲載し、約半年で月間100万PVに到達。現在は400万PV以上を誇るほどで、ECサイトや店舗への送客機能として欠かせない存在となっている。

田島氏は「『となりのカインズさん』は、カインズのデジタル改革の旗印になったことが、送客機能以上の大きな成果だった」と話す。立ち上げ当初は、記事に社員の顔を出してもいいのかといった議論もされたが、今では社員の顔が見えるオウンドメディアになっている。プロジェクトメンバーが試行錯誤を重ねながら実績を積み上げ、社内からの理解も得ながら足場を作ってきた結果が表れているようだ。

独立採算の評価から、オムニチャネル基盤としてのECサイトへ

カインズのECサイトは約10年前から運営が始まっていた。ただ、店舗ビジネスに基軸を置いていたこともあり、EC用の商品マスタがなかったり、色やサイズで一括表示できなかったりと、ECサイトとしての基礎機能は少ない状態だったという。このためECサイトは、「売り上げが伸びない→赤字→投資できない→売り上げが伸びない」という悪循環に陥っていた。

さらにカインズは、店舗ごとに独立採算で業績評価をしているため、各店長や売り場責任者たちにとっては、自分たちの売り上げを最大化させることこそが一番のミッションだと言える。その状況下では、ECサイトとの連携が起こりにくいという課題もあった。

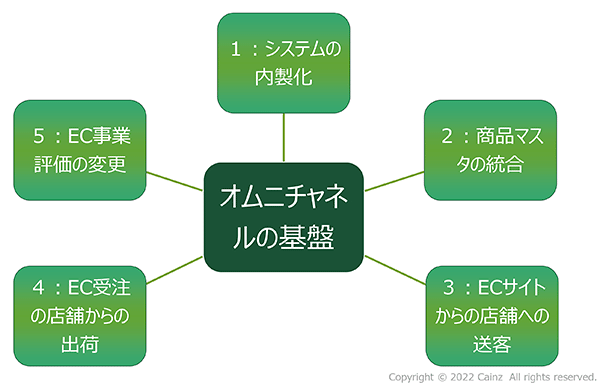

こうした課題を打開するために、ECサイトをオムニチャネル基盤として再構築するよう経営で意思決定し、思い切った立て直しを図ることにした。

ECサイトをオムニチャネル基盤とすべく、さまざまな立て直しを図った

ECをオムニチャネル基盤とする取り組み① システム基盤、新ECサイトの内製化

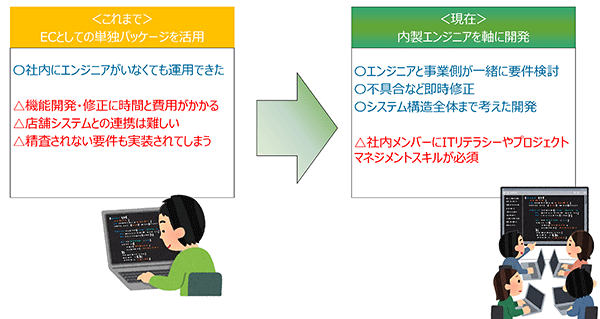

従来のECサイトは、店舗から独立した形で運用していた。パッケージシステムを利用していたため、社内にエンジニアがいなくても運用できる半面、機能を追加するにも時間と費用がかかってしまう。その上、在庫に関しても店舗との連携ができておらず、“店舗とECサイトの連携技”も非常に限定的にならざるを得なかった。

これを、内製エンジニアを軸に開発する方式に変更し、エンジニアと事業側が共同で要件を決めたり、使いにくい箇所の改修をしたりする作業が即時にできるようにした。「社内のエンジニアがシステム全体の構造を把握しながら設計することで、無駄のないシステムが実現できたことは大きな進歩だった」(田島氏)。

新ECサイトではエンジニアを内製化し、素早い修正対応やシステム構造全体を捉えた開発が可能になった

ECをオムニチャネル基盤とする取り組み② 店舗用とECサイト用の商品マスタを統合

従来は店舗とECサイトでそれぞれ商品を管理していたため、たとえば店舗用の商品マスタで商品情報の間違いに気付いてもECサイト側にはその情報が連携されず、間違った情報のままECサイトで販売し続けてしまうといった状況が起きていたという。

店舗とECサイトの商品マスタを統合・一括管理するようにしたことで、ECサイトの商品情報も随時更新・追加されるようになった。

ECをオムニチャネル基盤とする取り組み③ ECサイトから店舗への送客

前述の通り、これまでのカインズは店舗ごとに独立採算で評価していたため、ECも各店舗と同様にECサイトの売り上げを確保することが第一優先になっていた。そのため、店舗への送客どころか、来訪したユーザーをサイトから逃さないような作りになっていたという。

ECサイトをオムニチャネル基盤とするよう決定してからは、ECサイト上で店舗での商品取り置き依頼や、店舗の在庫有無・個数なども確認できるようにした。このほか、各店舗のチラシも掲載して特売情報を発信している。

ECサイトで購入した場合配送費がかかってしまうが、店舗取り置きが増えればユーザーが店舗に来店してくれる分配送費が削減できる上、店舗でのついで買いも期待できる。ECサイトから店舗への送客は、カインズ全体としての業績につながるだけでなく、ユーザーの利便性も高まる施策として効果的に働いているという。

ECをオムニチャネル基盤とする取り組み④ ECサイトで受注した商品を最寄り店舗から出荷

カインズは全国に228店舗を展開しているにもかかわらず、以前はECサイトで受注した商品は1か所のEC専用物流倉庫から出荷する仕組みとなっていた。極端に言えば、店舗の近隣に住む人がECサイトで注文しても、遠く離れた物流倉庫から配送しなければならなかった。

リードタイムと配送コストを削減するため、ECサイトで受注した商品を配送先の最寄り店舗からも出荷できる施策を開始。想定通りリードタイムと配送コストが改善した上、地方の店舗も出荷した分の売り上げが立ち、ユーザーと店舗の双方にとってメリットの大きい取り組みとなっている。

ECをオムニチャネル基盤とする取り組み⑤ EC事業評価の変更

店舗ごとの独立採算で評価する仕組みが、店舗とEC連携の障壁となる面が多かったため、「ECが店舗への送客に貢献し、店舗の売り上げにつながる=ECの効果」と考えるよう、EC事業の評価を変更した。

EC事業の評価を改めたことで不要なセクショナリズムを起こすことなく、顧客体験を第一に考えた議論ができるようになり、ECも正しい議論のもとでお客さまの立場から見た利便性を追求できるようになった。

そうして売り上げが拡大したことで、たとえば商品部が積極的にEC向けの画像やメーカー情報を提供してくれるなど、他部署からもECの重要性が認知されるようになっている。大きな良い好循環を創出することができたと思っている。(田島氏)

ECが店舗の“ライバル”ではなく“仲間”になったことで、ECと店舗の双方が成長

ECは店舗のライバルではなく、店舗の集客や売り上げ機能を担う仲間という存在に変わったことが、カインズ全体の成長に大きく寄与している。また、配送コストを改善する取り組みなどによってEC事業自体も黒字化し、投資がしやすい状況にもなったようだ。

現在ではECの情報や機能を整備することが、ユーザーの利便性向上には必要だという認識が全社的に持たれているという。

2019年にデジタル戦略本部が発足して以降、既存メンバーと新しいメンバーが入り交じりながら、デジタル改革を推し進めてきた。意見の相違や衝突もしばしばあったというが、「気が付いたら①Kindnessでつながる ②「創る」をつくる ③枠をこえる――の3つのコアバリューでうまく乗り越えられたと思う」と、田島氏は振り返る。

冒頭で当社の抱える課題をあげたように、環境は常に変化し続けている。そのなかでカインズは今後、省人化・省力化をしながらリソースシフトし、お客さまの買い物体験をよりいっそう改善することをめざしていく。また、地域社会と共創する価値観を重視している当社は、地域の皆さんと「まちのくらし」を共に創る“くみまち構想”を打ち出している。地域社会の発展に貢献する企業であり続けたい。(田島氏)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:従業員とユーザー 双方の利便性向上を推進するホームセンター大手カインズのデジタル戦略とは?

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.