Googleアナリティクスに実装されている高度なeコマースサイト分析機能「拡張eコマース」。流入から購買までのプロセスの可視化(カート内の離脱率など)、商品軸での販売状況の可視化など、2014年に導入された「拡張eコマース」機能はEC事業者にとって有益なデータを取得できる機能です。

しかしながら、意外にも利用しているEC企業は多くありません(実装の難しさや、対応しているカートが少ないといったことが理由にあがっています)。今コラムでは、実際に「拡張eコマース」機能を利用しているEC企業の生データをもとに、機能を導入するメリット、知っておいて損はしない「拡張eコマース」機能の基礎などをお伝えしていきます。

「拡張eコマース」機能のメリット

「拡張eコマース」機能は何ができるのか? Googleアナリティクスを普段使っていても、なかなかその利用価値を知る機会は少ないはずです(その理由は後述します)。

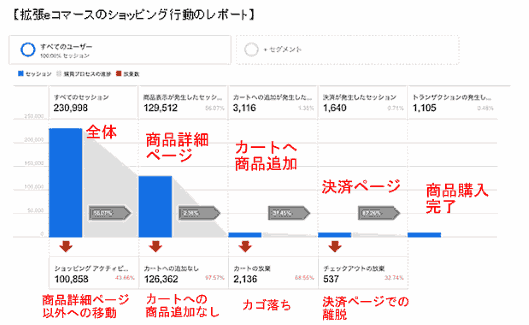

「拡張eコマース」機能を簡単に説明すると、「流入後から購入完了までの過程が数値とグラフで可視化され、確認できる」のが最大の特徴です。

標準レポートでは、商品詳細ページへの訪問数を「ページ別訪問数」で確認できますが、すべてのセッション数に対してどれだけの割合(セッション数)が商品詳細ページを閲覧したのかはわかりません。サイト訪問から決済完了までのプロセスにおいて、どこの箇所で離脱が発生しているのかを把握できれば、EC事業者は原因を調べて、改善活動を行うことがやりやすくなりますよね。

標準レポートでも「目標到達プロセス」というレポートで「カゴ落ち」(全体の離脱から直帰を除いた途中離脱、つまりカテゴリページ落ちや商品詳細ページ落ちなど)を確認できますが、「拡張eコマース」はサイト全体の来訪者から、「ショッピング行動」の数値が把握できるのが特徴になります。

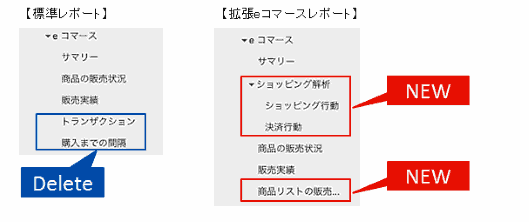

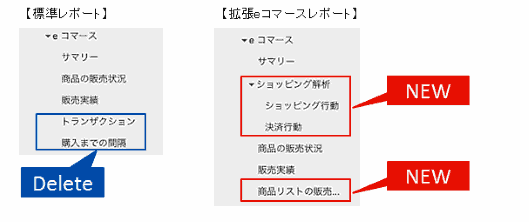

キャプション→「ショッピング解析」というカテゴリが加わり、「ショッピング行動」と「決済行動」が追加。「商品リストの販売状況」も加わりました

「拡張eコマース」機能は、流入元情報やデバイス経由などさまざまな軸をもとに、全体のセッションに対して、商品詳細ページにたどり着いたセッション、カート追加が発生したセッション、チェックアウトを行ったセッション、商品購入が発生したセッションなどを数値化し、購入プロセスのどのステップで離脱したのかといった情報がわかるようになります。

たとえば、

- どのカテゴリページの離脱が少ないのか

- どの商品詳細ページがコンバージョン(CV)に貢献しているか

- カート投入から決済完了までのステップ対策はどうすればいいのか(かご落ち対策)

- 何回目の訪問でCVRは高くなるのか

などなど、「拡張eコマース」機能によって得られた情報をもとに、具体的な対策を講じることができるようになります。

つまり、Googleアナリティクス(拡張eコマース機能を活用していない)を活用した分析よりも具体的に、より短時間での分析が行え、PDCAサイクルを高速化することができるようになるのです。

「拡張eコマース」機能を活用しているEC事業者の事例

私がサポートしているEC事業者で、「拡張eコマース」機能を使うと、どのようなデータを見ることができるようになったのか紹介します。

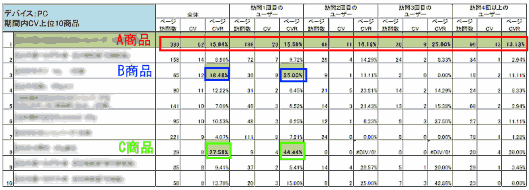

「拡張eコマース」機能を活用して特定期間内のコンバージョン上位10商品を分析(デバイスはPC)

この表は特定期間内のコンバージョン上位10商品分析を行い、表化したものです。

- A商品 → 全体、訪問1回目、訪問2回目、訪問3回目、訪問4回目以上のユーザーすべてで、ページ訪問数に対するコンバージョン率は2ケタ以上のパーセンテージ

- B商品 → 全体のページ訪問数に対するコンバージョン率は約18%。訪問1回目のページ訪問数に対するコンバージョン率は25%

- C商品 → 全体のページ訪問数に対するコンバージョン率は約約27%。訪問1回目のページ訪問数に対するコンバージョン率は44%

私がクライアント先であるECサイト事業者に提案したのは「A商品、B商品、C商品」への導線を強化して、訪問数を増やすということ。

トップページやカテゴリページ、閲覧履歴ページなどでの露出を強化。そして、訪問1回目でのコンバージョン率が高いことから、初訪問者への商品提案を強化する対策を進めることを提案しました。

「拡張eコマース」機能が普及していない理由

私の周囲も含めて、「拡張eコマース」機能を活用していない事業者は多く、かつ活用事例を見る機会はほとんどありませんでした。それはなぜか。私見ではありますが、次のようなことが理由だと考えています。

- 多くのEC事業者が利用しているショッピングカートで「拡張eコマース」機能に対応しているところが少ない

- ショッピングカートが対応していても「拡張eコマース」機能の設定がとても難しい

- 「拡張eコマース」機能を使うメリットをイメージできていない

ただ、「拡張eコマース」機能はサイト内のユーザー行動を具体的に可視化できるので、対応するショッピングカートが増えていくと考えられます。なので、まずは「拡張eコマース」機能はどんなメリットがあり、どんなことができるのかを把握することから始めてみませんか。

次回以降、私が行っている「拡張eコマース」機能を使った分析事例、拡張eコマースと標準レポートの違いなどを説明していきます。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:Googleアナリティクスの「拡張eコマース」の特徴と導入メリットとは? | Google アナリティクス 「拡張eコマース」機能の基礎講座

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.